ESG投資中的“漂綠”風險耦合機理與監管對策

王宇熹(副教授)

一、ESG 投資激增引發“漂綠”風險

全球對ESG投資的需求和供給正在迅速增長。越來越多的養老金計劃受托人、監管機構、機構投資者和主權基金在投資決策中開始全面考慮ESG 因素,資產管理公司提供的ESG主題投資基金產品越來越多。2023年底全球可持續投資聯盟(GSIA)發布的《可持續投資報告》顯示,由于美國可持續資產統計口徑發生重大變化,2022年除美國之外的全球四大主要市場(加拿大、日本、大洋洲、歐洲)可持續投資規模約為21.9 萬億美元,增長了20%(參見表1)。

表1 全球按區域可持續投資資產概覽 單位:十億美元

雖然投資者對ESG 可持續投資興趣激增,但透明度和可比性并不高的ESG相關金融產品的迅速增長帶來了一系列風險,如企業層面ESG披露數據存在差距,ESG評級供應商魚龍混雜,ESG評級和數據所依據的方法、術語以及標簽和分類缺乏一致性,對ESG 重要性的解釋不同,銷售者和投資者的ESG專業知識存在差距。

從學術界看,有關“漂綠”的主要研究方向有:一是“漂綠”的識別與測量。一些學者關注如何識別和測度“漂綠”現象。例如被用來衡量企業ESG表現的一些指標,如碳排放量、水消耗量等,可能被企業操縱。二是“漂綠”的影響。一些研究發現,“漂綠”行為可能導致投資者過度樂觀地評估企業的ESG 表現,從而影響投資決策。此外,“漂綠”行為可能損害企業的聲譽,并降低社會對ESG投資的信任度。三是“漂綠”的監管。現有研究主要關注如何通過法規和政策來防止“漂綠”現象:需要建立更為嚴格的ESG 信息報告規則,以防止企業通過選擇性披露信息來“漂綠”;需要通過第三方鑒證或者審核等方式,來驗證企業ESG信息的準確性。四是“漂綠”的預防。除了監管,“漂綠”預防策略也是研究重點。有些學者強調,投資者需要增強對“漂綠”現象的認識,通過詳細研究企業的ESG報告,以防止被“漂綠”行為誤導。另外,企業也需要增強自身的ESG管理能力,以防陷入“漂綠”陷阱。

從監管實踐看,“漂綠”問題已引起歐美發達國家金融監管部門的重視,但缺乏成熟的監管理論框架來指導實踐。ESG 投資中“漂綠”風險監管理論和監管技術發展滯后為“漂綠”創造了空間。“漂綠”可以發生在投資價值鏈的不同階段,如投資產品的銷售或營銷階段;也可能發生在基金公司層面,即投資企業對其投資產品、投資活動或投資策略做出虛假或未經證實的聲明。“漂綠”風險在ESG投資中會導致潛在負面后果,會讓投資者對標的ESG 表現和可持續發展前景出現誤判,如果“漂綠”行為涉及虛假宣傳或違反相關法規,相關公司或機構可能面臨罰款、法律訴訟、聲譽損害和業務限制等法律和監管風險。這可能導致投資回報率下降、股價下跌或收益不穩定,對公司財務狀況、經營業績和可持續發展產生負面影響。“漂綠”風險可能導致投資者的ESG 投資與其追求的可持續發展目標背道而馳。如果投資者發現其投資并未真正推動環境、社會和治理方面的改善,他們可能感到失望并對ESG 投資策略產生疑慮。投資者可能會對所投資的公司或機構失去信任,這種情況可能對整個ESG 投資行業產生負面影響。因此,加強對ESG 投資中的“漂綠”風險監管理論研究,有著重要的理論意義和現實指導意義。

二、ESG 投資中的“漂綠”定義

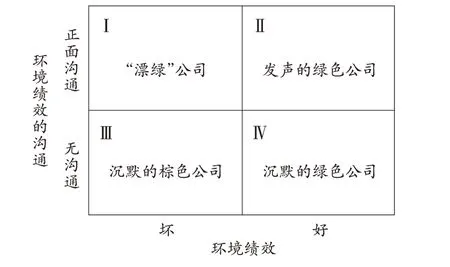

“漂綠”(greenwashing)由紐約環保主義者杰伊·韋斯特維爾德于1986 年首先提出,當時酒店業號召顧客重復使用毛巾以“拯救環境”,他認為實際目的是節省成本的綠色營銷。Delmas和Burbano(2011)提出:“漂綠”是指誤導消費者關于公司的環境精神實踐(公司層面的“漂綠”)或產品或服務的環境效益(產品層面的“漂綠”)的行為。按照環境績效及其溝通,他們將企業分成四種類型,其中環境績效差的被稱為“棕色企業”,環境績效好的被稱為“綠色企業”,“漂綠”公司處在兩種公司行為的交叉點上:環境績效不佳和環境績效的正面溝通,參見圖1。Lyon 和Montgomery(2015)認為,“漂綠”指的是一系列誘使人們對一個組織的環境表現持有過于積極看法的行為。

圖1 基于環境績效及其溝通的實體層面“漂綠”定義

雖然起源于綠色營銷領域,但為了保護激增的ESG投資者和金融市場參與者,“漂綠”正在成為重要的金融風險監管熱點問題,受到發達國家金融監管部門和立法部門的高度關注。國際證券委員會組織(IOSCO)2022年可持續金融工作計劃重點之一就是協調各國證券監管部門降低ESG投資中的“漂綠”風險。2022年11月,歐洲三大金融監管機構歐洲銀行管理局(EBA)、歐洲保險和職業養老金管理局(EIOPA)及歐洲證券和市場管理局(ESMA),收集潛在“漂綠”實踐案例以了解“漂綠”關鍵特征、驅動因素和風險意見。ESMA認為,需要對“漂綠”定義和監管做法進行調整,通過提供監管指導,形成明確的“反漂綠”監管預期。

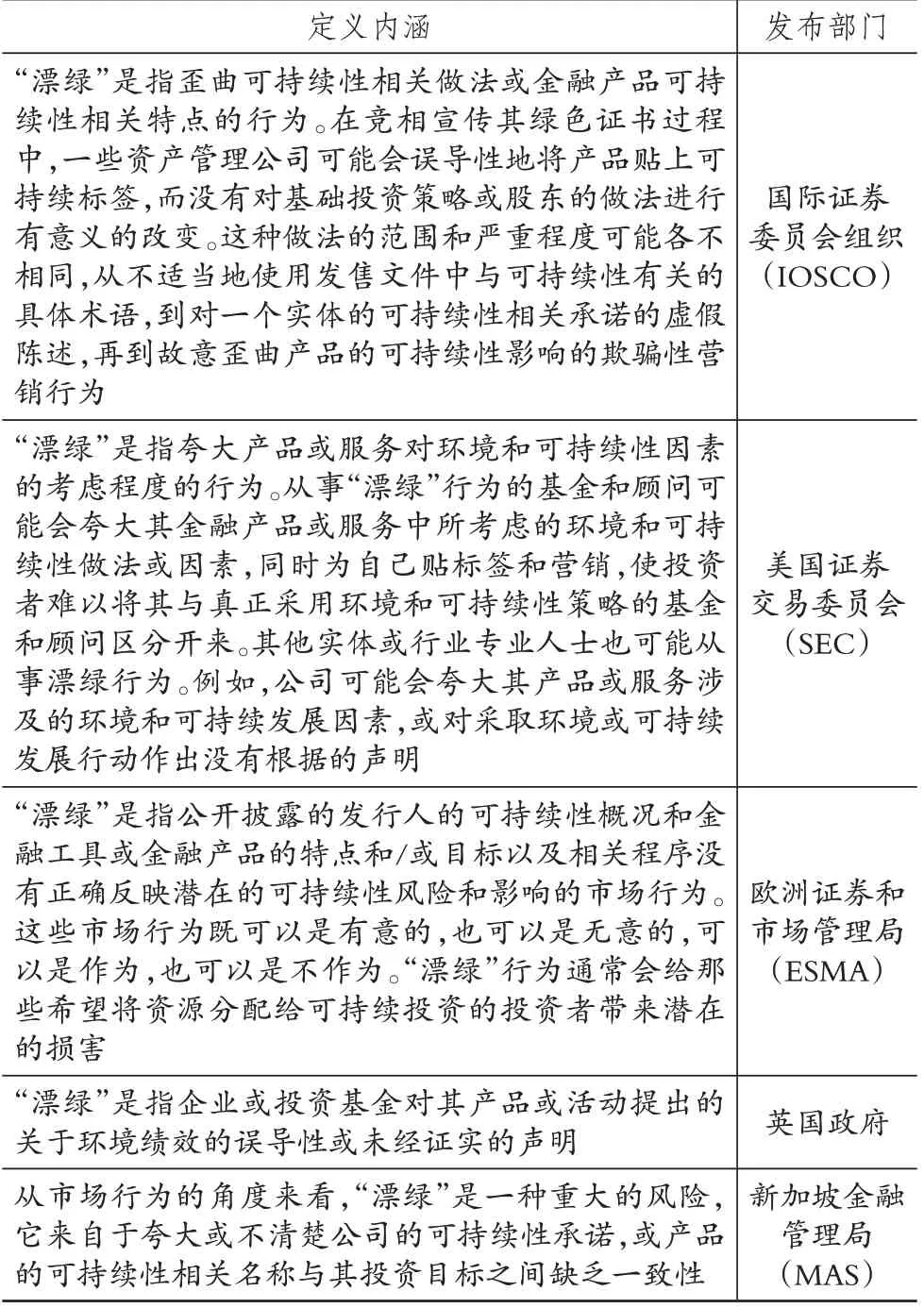

在現有監管法律文件內,雖然《歐盟分類法》(EU Taxonomy)和《可持續金融披露法規》(SFDR)提及了特定情況下“漂綠”的概念,但還沒有普遍適用且具有法律約束力的“漂綠”定義。不具備強制約束力的“漂綠”定義大都來自各國金融監管部門(參見表2)。綜上,筆者提出ESG 投資中“漂綠”的定義——“漂綠”是投資者可能面臨那些表面上符合ESG標準或宣稱具有良好ESG表現的投資標的,但實際上存在潛在的ESG 問題或不符合可持續發展目標的風險。然而要界定這種風險的來源并不容易,“漂綠”是一種復雜的多層面耦合風險,可能影響ESG價值鏈上眾多利益相關者、金融市場參與者、政府有關部門。為便于對ESG價值鏈條上不同層面“漂綠”類型展開分析,本文定義實體和投資兩個主要層面。非投資目的實體層面包含兩個子層面:實體產品層面和實體企業層面。以投資為目的投資層面也包含兩個子層面:投資產品層面和投資企業層面。

表2 金融層面“漂綠”的定義

三、“漂綠”的類型與風險耦合機理

(一)實體層面“漂綠”

1.實體產品“漂綠”類型。在20世紀各國環保法律法規不嚴格和環保NGO(非政府組織)影響力弱的背景下,企業具備產品“漂綠”動機。一是利用綠色營銷手段擴大產品銷量以增加企業利潤,提升消費者滿意度。二是規避越來越嚴格的環保監管要求。Delmas 和Burbano(2011)研究發現,公司可以夸大產品環境效益以增加銷售額。Testa等(2015)調查了生態標簽的使用是否會影響消費者的購買決策。UL 環境咨詢部門TerraChoice 總結了消費產品層面“漂綠”類型后提出了“七宗罪”,認為95%的所謂綠色消費產品至少犯了其中一宗罪,是最常見的實體產品層面“漂綠”類型。①隱性權衡(Hidden Trade-off):產品聲稱是“綠色”產品,卻忽略了其他重要環境問題。例如“綠色”紙張僅聲稱來自可持續采伐森林,但忽略了造紙中的碳排放和漂白中氯氣的使用。②無憑無據(No Proof):產品環境聲明不能通過公開信息或第三方可靠認證來證實。例如面巾紙產品聲稱含有不同比例回收成分,但無相關證據。③模糊性(Vagueness):定義不明確或過于寬泛的聲明,其真實含義很可能被消費者誤解。例如“全天然”不一定是“綠色”。④崇拜虛假標簽(Worshiping False Labels):通過文字或圖像給人以第三方認可印象的產品,其實是不存在的假標簽。⑤無關緊要(Irrelevance):可能是真實的,但對尋求環保產品的消費者來說并不重要或沒有幫助的環境主張。⑥兩害相權取其輕(Lesser of Two Evils):在產品類別中可能是真實的,但可能分散消費者對整個類別更大環境影響的注意力,例如有機香煙。⑦忽悠(Fibbing):完全虛假的產品環保聲明。近年“漂綠”也出現了第8 種新類型——欺騙性操縱(Deceptive Manipulation):通過故意操縱產品和重新設計業務流程來規避環保監管(Alfonso Siano 等,2017)。該種類型隱蔽性強,一旦爆雷,不僅會讓實體企業損失慘重,也會給ESG 投資者帶來巨大投資風險。大眾汽車公司柴油門事件就是一個典型案例。2014 年初,國際清潔運輸理事會(ICCT)對三款歐洲版本的大眾柴油車進行尾氣污染物評估測試后,發現氮氧化物實驗室測試和道路測試之間存在相當大的差異。2015 年9 月18日,接到舉報后,美國環境保護署(EPA)調查發現了一個“作弊裝置”,該軟件能夠使大眾汽車在尾氣檢測時排放的污染物比平時少得多。柴油門丑聞爆發后,大眾汽車股票在法蘭克福證券交易所單日暴跌了22%,大眾不僅被指控發布虛假環保聲明,還被指控通過添加操縱軟件故意操縱產品,通過重新設計業務流程來規避美國的反霧霾標準,其負面影響在金融市場呈指數級增長,至今大眾汽車因排放門丑聞而支付的罰款、改裝和法律費用已經超過400億美元。

2.實體企業“漂綠”類型。實體企業“漂綠”風險來自于非財務報表和招股說明書中信息不正確或遺漏信息,以及選擇性披露導致的數據局限性。目前實體企業ESG信息披露面臨多方面挑戰,如ESG 數據未經審計、缺乏ESG 全球管理機構,以及沒有具體的監管準則來確保企業披露ESG 數據的準確性等。ESG 信息披露缺陷給企業提供了“漂綠”灰色空間。實體企業層面“漂綠”是那些看似非常透明并披露大量ESG 數據,但在ESG 方面表現不佳的企業行為(Ellen Pei-yi Yu 等,2020)。實體企業層面“漂綠”分為兩類:一是操縱信息披露以提高企業的估值。即企業夸大其真實環境表現的所謂企業“漂綠”戰略(Lyon 和Maxwell,2011;Lyon 和Montgomery,2013;Marquis等,2016;Ellen Pei-yi Yu 等,2020)。采用“漂綠”戰略的企業,試圖通過披露大量環境數據來掩蓋其糟糕的環境績效,從而誤導消費者和投資者。Radu 和Francoeur(2017)發現,企業環境績效與其環境信息披露質量正相關。Lucia Gatti等(2021)發現,與欺騙性溝通無關的企業不當行為相比,故意在環境承諾方面欺騙利益相關者的企業“漂綠”對投資意向的負面影響更大。二是企業選擇性披露以誤導投資者。這類企業通過選擇性報告積極的環境信息但隱藏負面環境信息來實施“漂綠”(Bromley 和Powell,2012;Marquis 等,2016;Van Halderen 等,2016)。企業通過僅向特定投資者群體選擇性披露信息,誤導公眾對其實際環境績效的認識。實體企業層面的“漂綠”可能對企業有利,但選擇性信息披露對投資者獲取準確全面的企業ESG信息構成了威脅(Bowen和Aragon-Correa,2014)。

(二)金融層面“漂綠”類型

1.金融產品“漂綠”類型。

一是金融產品的可持續性名稱與其投資目標或戰略之間缺乏一致性。①金融產品名稱表明其主要關注可持續發展,但投資目標沒有提及可持續發展。②產品只是有限使用ESG 戰略,而不是主要關注可持續發展。③資產經理對金融產品是否考慮可持續發展因素具有自由裁量權。

二是金融產品營銷方式不能準確反映其投資目標或投資戰略。①暗示某個金融產品是可持續發展相關產品,而實際上不是。②暗示某個金融產品關注ESG 所有三個組成部分,而實際上只關注一個組成部分。③歪曲金融產品使用ESG戰略的程度和性質。

三是金融產品在實踐中未能遵循其可持續性相關投資目標或投資戰略。①典型的產品級“漂綠”,即金融產品故意不做它向投資者聲明的事情。②資產管理不善的結果。例如,金融產品宣稱使用負面篩選投資策略,過濾掉所有涉及石油和天然氣行業的公司,但該產品的投資組合實際上持有石油和天然氣行業的公司證券。

四是對產品的可持續性相關業績和結果的誤導性聲明。具體表現為三種:①聲稱與可持續性有關的結果;②聲稱產品的投資戰略與具體可持續性相關的投資組合結果之間存在直接的因果關系;③操縱披露的要素,以積極方式介紹基金公司或金融產品。最常見的聲明是暗示產品投資策略會產生積極的環境影響,卻不提供證據來證實這一說法,也不解釋如何衡量這種影響。

五是對金融產品可持續性業績缺乏信息披露。并非所有缺乏披露的情況都是“漂綠”,只有當缺乏披露導致投資者對產品可持續性業績產生混淆或誤解時,才會出現“漂綠”。①對產品投資策略缺乏披露。包括使用指數、ESG 分數或ESG 評級作為產品投資策略的一部分。例如金融產品披露文件沒有解釋該產品負面篩選過程,僅說明具有重大ESG 問題和不良風險/收益特征的投資將被排除在外。金融產品宣稱可能排除涉及嚴重ESG相關爭議的公司,但沒有解釋構成嚴重ESG 相關爭議的原因。②沒有披露產品的代理投票情況。例如金融產品只是部分披露年度股東大會代理投票記錄和投票決定理由。③缺乏對金融產品可持續性業績和結果的披露。

2.金融企業“漂綠”類型。

一是營銷傳播沒有準確反映金融企業在其流程中對可持續性相關風險和機會的考慮程度和范圍。例如,基金公司在其網站和營銷材料中討論其與可持續性相關的舉措和對可持續性的看法,但并沒有明確表示其基金實施ESG投資戰略。

二是金融企業未能履行其可持續性公共承諾。例如,基金公司為獲得正面媒體報道而公開承諾與可持續性相關的披露框架,但并沒有持續遵守這些框架。

三是刻意隱瞞與實體企業ESG披露中使用方法或數據有關的信息。例如,基金公司獲得的境外公司的ESG數據質量不佳,基金公司刻意隱瞞相關信息。

四是投資基準的濫用。由于缺乏具體ESG基準的披露方法和要求,不同ESG 評級公司之間的評級標準和評級結果差異較大,這使得基金公司在比較各種ESG 投資基準之后使用對自己最有利的基準,而對外聲稱金融產品具有強大ESG特征,這也會導致“漂綠”。

五是跨境監管套利。不同國家和地區對“綠色”金融產品有著不同的認定規則與標準,這可能導致認定結果缺乏可比性,甚至帶來基金公司的誤導性銷售。例如,基金公司在不同國家和地區推銷具有類似甚至相同命名規則的產品,但這些產品并不具有相同的基本特征(IOSCO,2021)。

(三)“漂綠”風險的雙層耦合機理分析

為了對“漂綠”風險進行有效監管,理清其風險形成的耦合機理尤其重要。在ESG 價值鏈上,實體層面“漂綠”風險與金融層面“漂綠”風險既有區別又有聯系,這意味著ESG投資者面臨的“漂綠”風險是來自兩個層面的風險耦合。

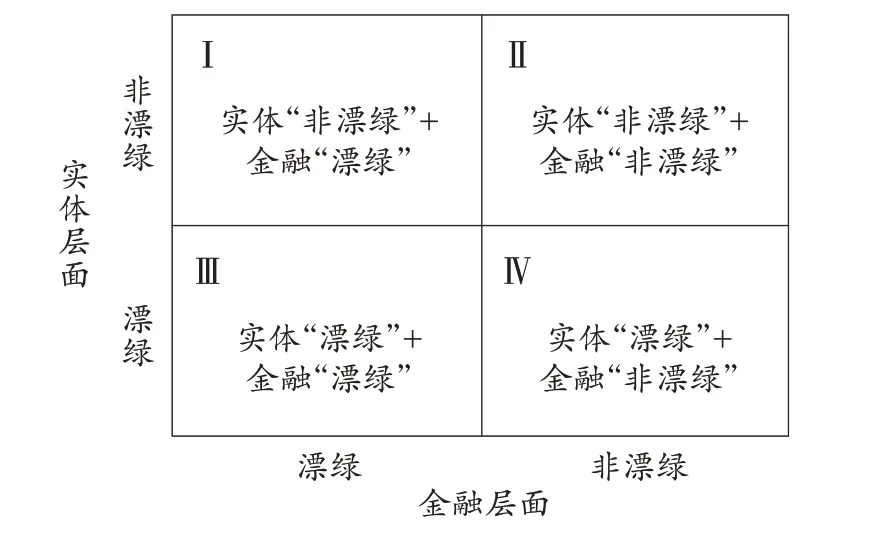

1.實體層面和金融層面的“漂綠”耦合風險。圖2 是實體層面和金融層面的“漂綠”耦合風險示意圖。經過分解后,ESG投資者面臨四種情況,其中三種為潛在“漂綠”耦合風險:①實體層面“非漂綠”+金融層面“漂綠”;②實體層面“漂綠”+金融層面“漂綠”;③實體層面“漂綠”+金融層面“非漂綠”。對投資者威脅最大的風險可能來自實體+金融層面的“漂綠上的漂綠”風險。

圖2 實體層面和金融層面的“漂綠”耦合風險

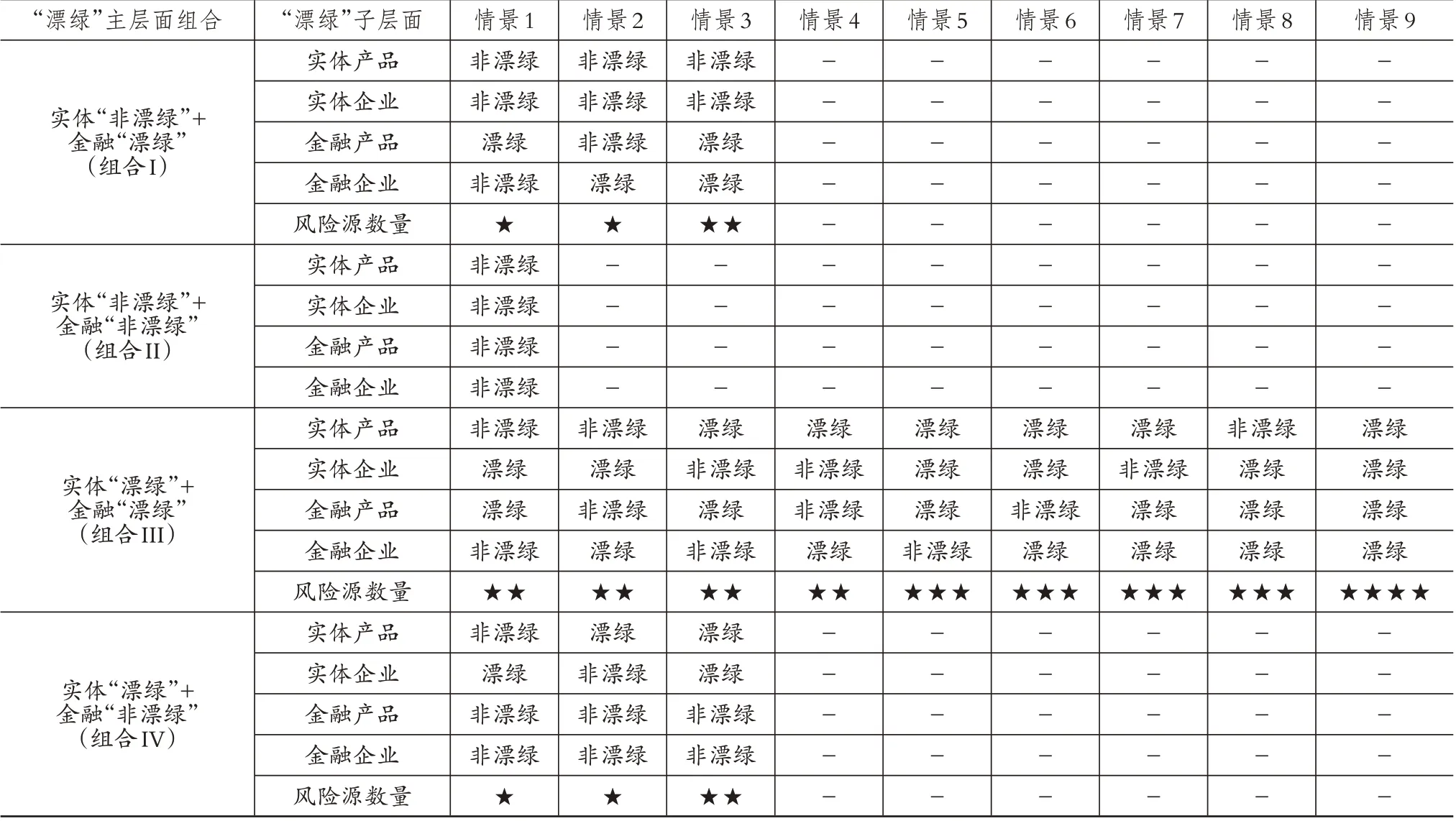

2.不同子層面耦合“漂綠”風險情景。由于兩個層面都各自具備產品和企業的“漂綠”風險,因此在4個子層面進一步開展風險情景的分解,得到表3。組合Ⅲ“雙重漂綠”對應場景最多,多達9 個,這意味著“漂綠上的漂綠”是投資者最經常遇到、最復雜的“漂綠”風險,因此也是監管部門要重點防范的ESG 投資風險。如果投資者對“漂綠”風險導致的損失發起集體訴訟并索賠,表3可以作為監管部門按風險源頭開展“漂綠”風險賠償責任劃分的理論依據。基金公司在構建投資策略和選擇投資標的時,也應該設計相關制度化流程,仔細甄別和防范實體層面的“漂綠”風險。

表3 不同子層面組合“漂綠”風險情景與風險源

四、完善ESG 投資中“漂綠”風險監管的對策建議

為進一步完善我國ESG 投資中的“漂綠”風險監管,應從實體層面和金融層面同時發力,動員政府部門、消費者、投資者、證券交易所、會計師事務所、金融監管部門、環保NGO等社會力量形成“反漂綠”監管的合力。

(一)加強市場監管,嚴查實體產品“漂綠”

實體產品層面“漂綠”類型大部分與企業綠色營銷有關,市場監管部門處理隱性權衡、無憑無據、模糊性、崇拜虛假標簽、無關緊要、兩害相權取其輕、忽悠等七種類型的實體產品“漂綠”行為時,可以依據《廣告法(2021 修正)》第四條規定開展執法。全國人大立法部門對《廣告法》進行下一輪修訂時,可考慮增設企業廣告營銷活動中的“反漂綠”專項條款。市場監管部門還可以依據《綠色產品標識使用管理辦法》(2019)、《認監委關于發布綠色產品認證實施規則的公告》(2021),對綠色認證及自我聲明等合格評定活動中存在的綠色產品標識違規使用相關情況進行處罰。市場監管部門可以與第三方環保組織、消費者保護組織合作,加強對產品“漂綠”線索的查證和處罰工作。由于第八種實體產品“漂綠”——欺騙性操縱是通過故意操縱產品和重新設計業務流程來規避環保監管,技術含量較高且非常隱蔽,難以被消費者直接發現,建議由生態環境部門主導此類“漂綠”行為的監管,環保組織、檢測機構、科研機構積極參與并提供有關欺騙性操縱的“漂綠”線索,市場監管部門協助開展監管。

(二)強制披露立法,壓縮企業“漂綠”空間

自愿披露原則是企業層面“漂綠”問題的主要源頭(Gatti 等,2019)。自愿披露原則創造了便于企業“漂綠”的灰色地帶,強化了企業夸大和自我推銷的傾向,其中也可能包括虛假信息。在ESG 信息披露實踐中,企業選擇披露最有利的數據,甚至選擇完全不披露。各國都需要ESG 披露工具如非財務報告指令(NFRD)、社會企業報告和投資標準(IRIS)、全球社會企業投資評級系統(GIIRS)等,以此來遵循聯合國、可持續發展會計準則委員會(SASB)和全球報告倡議組織(GRI)提出的ESG披露通用準則。NFRD 缺乏披露事項的詳細指南與細則,這為企業在決定披露內容、衡量實質性水平時提供了相當大的自由度。企業披露ESG信息時缺乏統一標準使得企業披露ESG數據的可比性與相關性較差。歐洲議會2022年底通過的可持續發展報告指令(CSRD)旨在解決這些問題,顯著增加了受約束的歐盟和非歐盟公司的數量,要求公司發布單獨完整的可持續發展報告,其披露內容主要分成三大塊:宏觀信息、行業特定信息和公司特定信息。歐盟相繼出臺CSRD 和企業可持續發展盡職調查指令(CSDD)一系列法律,這使得ESG 規范從企業此前自愿遵守的“軟法”轉變為有約束力和可執行的“硬法”,將非財務信息披露提升到了一個新的水平。與歐盟全面轉向強制性信息披露趨勢不同,我國目前關于ESG 信息披露的規定仍然較為寬松,2022年發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1 號——規范運作》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第2 號——自愿信息披露》均以自愿披露原則為主。2020 年9月,《深圳證券交易所上市公司信息披露工作考核辦法(2020 年修訂)》首次提及ESG 信息披露并將其加入考核。但從發展趨勢看,建議未來我國上市公司ESG 信息披露要求順應國際“反漂綠”趨勢,從最初的自愿披露逐漸向更為嚴格的半強制、強制披露要求過渡,最后通過立法方式規定上市公司ESG 信息披露的相關細則指南,統一非財務信息披露的標準和框架,這有利于壓縮企業“漂綠”的灰色空間。

(三)引入鑒證服務,提升ESG信息質量

ESG 數據的差距、低質量和缺乏透明度可能導致錯誤的陳述和投資的錯誤分配/定價,這給“漂綠”金融監管部門帶來了額外挑戰。實體企業披露ESG數據的主要問題是缺乏統一標準和可靠性差,因為企業傾向于根據不同框架進行選擇性披露并使用不同的方法和代理指標,且數據來源的透明度不佳。企業非財務報表如果系統接受第三方機構的鑒證可以解決以上問題。ESG 鑒證是指鑒證服務提供方(會計師事務所)依據鑒證工作準則(ISAE 3000)對ESG 報告(或其關鍵數據)陳述一個結論,以提高鑒證對象責任方以外的預期使用者對ESG 報告(或其關鍵數據)的信任度。Zelalem Abay(2022)發現,第三方鑒證服務在區分ESG 績效方面存在信號機制,具有良好ESG 表現的公司有動力使用第三方ESG 鑒證服務,將自己與ESG表現較差的同行區分開來。

國內的ESG 大環境仍在建立過程中,大部分上市公司ESG 信息管理體系的搭建仍處于起步階段,具體表現為缺少董事會對ESG 事宜的監管,ESG 信息管理職責混亂,數據收集和管理流程不夠完善,導致ESG 信息的披露缺乏質量控制,無法保障ESG 信息的可靠性。為提高ESG報告質量、厘清ESG管理存在的問題,對上市公司來說較為有效的方式是尋求對ESG報告的獨立第三方鑒證(黃世忠,2022)。建議證券交易監管部門或者交易所加快與國際標準CSRD 的接軌,在未來制定并發布相關ESG強制鑒證要求,督促我國上市公司使用ESG 報告的第三方鑒證服務,提高ESG信息披露的質量和可信度。

(四)規范基金名稱,防范誤導投資群體

在ESG 跨境投資大背景下,各國金融監管機構正在就基金名稱進行溝通協商及有效合作,尋找共同的監管立場和監管協調機制。SEC 提議對《1940 年基金公司法》第35d-18條規則(也稱為“名稱規則”)進行修訂,以擴大其適用范圍,使其適用于任何帶有暗示包含一個或多個ESG 因素投資決策的基金名稱;英國金融行為監管局(FCA)提出了一個“反漂綠”規則,避免某些可持續發展術語,如“ESG”“綠色”或“可持續”等使用在不符合可持續投資標簽產品的名稱和營銷中,涵蓋所有受監管的公司,目的是避免產品的誤導性營銷;德國證券監管部門已經考慮在基金名稱中使用ESG和可持續性相關詞匯的標準;ESMA提供了關于基金名稱的指導意見,引入定量化閾值,防止基金名稱中潛在的“漂綠”風險。

為防范金融層面“漂綠”,我國證券監管部門應加強對基金名稱的監管,不應具有誤導性,對基金可持續性特征的營銷宣傳應與這些特征在基金中的有效應用相匹配。諸如“ESG”“綠色”“可持續”“社會”“道德”或任何其他與ESG 相關的術語,只有在有證據表明可持續性特征、主題或目標在基金的投資目標和政策以及相關基金文件描述的策略中得到公平和一致的支持時才能使用。如果與實際的投資目標和戰略相比被認為有誤導性,證券監管部門應該立即對基金名稱中使用這些術語提出質疑或進行糾正。

稱取5.0 g絕干質量的玉米芯殘渣原料于100 mL的錐形瓶內,加入50 mL HAc-NaAc緩沖液(pH值 4.8)。向瓶內加入一定體積的纖維素酶液,纖維素酶的用量為11 FPU/g底物。然后向錐形瓶內補加蒸餾水至水解液總體積為100 mL。用保鮮膜封住瓶口,并置于50℃的恒溫培養震蕩箱內反應,轉速180 r/min,水解96 h。在水解過程中,每隔一定時間取0.5 mL的水解液于小離心管內,并用熱水煮沸5 min使纖維素酶失活。樣品經離心后,用0.45 μm孔徑的微孔濾膜過濾,并采用高效液相色譜儀檢測水解液中葡萄糖的含量。

(五)開展“漂綠”教育,提升消費者和投資者金融素養

“漂綠”有時不一定是企業的故意行為。在實體層面,消費者從企業交流中獲得產品信息后,會進行主觀心理過濾與解讀,進而做出錯誤的產品購買行為。在金融層面,普通投資者教育的不足可能導致ESG 投資相關的產品不能夠被投資者正確理解,這也會產生“漂綠”風險(ESMA,2020)。投資者ESG偏好與提供給他們的金融產品之間不一致風險越來越大,部分原因是投資者關于ESG 投資的金融素養有限,以及投資價值鏈上的參與者特別是金融顧問缺乏關于ESG 產品的專業知識。例如,即使基金公司沒有故意的不當行為,投資決策是基于可持續發展數據,而這些數據目前往往是非標準化的、不完整的,投資者在和基金公司的溝通中不清楚可持續發展術語在基金公司及其基金的具體背景下意味著什么,就可能產生“漂綠”行為。在基金可持續發展報告中使用過于技術性的語言來解釋非財務業績(如碳排放的減少),也可能導致不熟悉新術語和衡量標準的最終投資者認為基金會對環境產生更大的積極影響,從而可能導致“漂綠”。

建議市場監管部門和生態環境部門針對消費者組織開展免費的實體產品“反漂綠”知識教育活動,中國人民銀行和中國證監會、金融監管總局針對投資者開展免費的“反漂綠”金融素養教育活動,讓消費者和投資者學會甄別實體產品和金融產品中潛在的“漂綠”風險。

(六)加強部門協作,形成協同監管框架

要實現ESG 投資在我國的健康可持續發展,需要全社會盡快達成“反漂綠”共識,建議中國人民銀行、中國證監會、金融監管總局、市場監管總局、生態環境部、財政部、證券交易所、立法部門等多部門協作,形成一套由實體層面至金融層面,從非政府組織到政府部門、從生產者到消費者再到投資者、從供給側到需求側、從國內到國外的全價值鏈“反漂綠”監管框架體系(參見圖3)。目前監管部門重點聚焦ESG 金融層面的“漂綠”風險,對實體層面“漂綠”風險關注度不夠。金融監管部門必須重視與市場監管、環保部門開展監管合作,合理利用金融科技監管手段,對實體層面“漂綠”風險開展監管,避免“漂綠”風險監管的“治標不治本”問題。

圖3 ESG投資中的“反漂綠”監管框架

在實體產品層面,由生態環境部門和市場監管部門協調合作,負責實體產品“反漂綠”的日常監督和執法工作,環保NGO和消費者保護組織負責提供產品“漂綠”行為的線索,生態環境部門負責與國際可持續發展組織(如聯合國環境規劃署、氣候披露標準委員會、聯合國氣候變化大會)加強溝通與合作,制定適合我國國情的實體產品“反漂綠”監管準則。市場監管部門負責加大對產品綠色營銷行為的監管力度,加強對產品“反漂綠”知識的宣傳和消費者教育工作。國內環保組織和消費者保護組織負責與國際綠色和平組織和國際消費者保護組織開展實體產品層面“反漂綠”經驗的交流與溝通,切實維護消費者的綠色消費權益。

在實體企業層面,生態環境部門負責牽頭制定企業涉及生態環境相關信息的發布標準。該標準應該盡早與ISDS、TCFD等國際標準接軌,方便國內外ESG評級機構對我國企業做出正確評級。證券交易所負責制定上市公司ESG信息披露辦法,及早與SASB、GRI、IASB(國際會計準則理事會)、ISSB(國際可持續準則理事會)等國際組織制定的可持續信息披露標準接軌,尤其在企業ESG 信息自愿性披露環節,應盡量抑制企業的自由裁量權,壓縮“漂綠”灰色空間。國務院國資委主要負責發布國有企業ESG社會責任的評級標準,將中國特色國有企業的扶貧、支援西部地區、保障社會就業等行為,納入企業社會責任的正面評價中。財政部主要負責制定ESG信息第三方鑒證工作的標準,鑒證工作有利于提高ESG 信息的可信度,鑒證機構的指導也有利于企業的ESG 信息發布工作對接國際主流標準。實體企業層面高質量ESG 信息披露,除了體現我國在“反漂綠”方面的努力,還要體現中國特色的ESG 評級標準,同時又與國際主流ESG 標準實現順暢對接,這將有利于國際資本投資中國概念ESG 金融產品,為我國的綠色轉型提供充沛資金。

在金融產品和金融企業層面,由中國人民銀行負責牽頭組織,中國證監會和金融監管總局分別負責制定證券行業和銀行、保險行業的金融產品與金融企業“反漂綠”監管準則,針對各領域的典型“漂綠”行為搜集相關案例,組織相關研究機構、學者開展“反漂綠”監管政策和執法程序的設計工作。由投資者保護局負責開展針對投資者的“反漂綠”宣傳和免費教育工作。由中國證券投資基金業協會負責基金公司內部的“反漂綠”工作宣傳和培訓。中國證監會負責與IOSCO、SEC、ESMA、MAS、FinCoNet 有關金融層面“反漂綠”國際規則和標準的協調,在“漂綠”問題上達成國際共識,積極參與相關“反漂綠”國際標準的制定,維護好中國企業的綠色權益。

【 主要參考文獻】

黃世忠.ESG報告的“漂綠”與反”漂綠”[J].財會月刊,2022(1):3 ~11.

Alfonso Siano,Agostino Vollero,Francesca Conte,Sara Amabile."More than Words":Expanding the Taxonomy of Greenwashing After the Volkswagen Scandal[J].Journal of Business Research,2017(71):27 ~37.

Bromley P.,Powell W.W..From Smoke and Mirrors to Walking the Talk:Decoupling in the Contemporary World[J].Academy of Management Annuals,2012(6):483 ~530.

Ellen Pei-yi Yu,Bac Van Luu,Catherine Huirong Chen.Greenwashing in Environmental,Social and Governance Disclosures[J].Research in International Business and Finance,2020(52):1 ~23.

Gatti L.,Seele P.,Rademacher L..Grey Zone in-Greenwash out.A Review of Greenwashing Research and Implications for the Voluntary-Mandatory Transition of CSR[J].International Journal of Corporate Social Responsibility,2019(4):1 ~15.

Lucia Gatti,Marta Pizzetti,Peter Seele.Green Lies and Their Effect on Intention to Invest[J].Journal of Business Research,2021(127):228 ~240.

Lyon T.P.,Maxwell J.W..Greenwash:Corporate Environmental Disclosure Under Threat of Audit[J].Journal of Economics & Management Strategy,2011(20):3 ~41.

Lyon T.P.,Montgomery A.W..The Means and End of Greenwash[J].Organization & Environment,2015(28):223 ~249.

Lyon T.P.,Montgomery A.W..Tweetjacked:The Impact of Social Media on Corporate Greenwash[J].Journal of Business Ethics,2013(118):747~757.

Marquis C.,Toffel M.W.,Bird Y..Scrutiny,Norms and Selective Disclosure:A Global Study of Greenwashing[J].Organization Science,2016(27):483 ~504.

Radu C.,Francoeur C..Does Innovation Drive Environmental Disclosure?A New Insight into Sustainable Development[J].Business Strategy and the Environment,2017(26):893 ~911.

Tamimi N.,Sebastianelli R..Transparency Among S&P 500 Companies:An Analysis of ESG Disclosure Scores[J].Management Decision,2017(55):1660~1680.

Testa F.,Iraldo F.,Vaccari A.,Ferrari E..Why Eco-labels can be Effective Marketing Tools:Evidence from a Study on Italian Consumers[J].Business Strategy and the Environment,2015(24):252 ~265.

Van Halderen M.,Bhatt M.,Berens G.A.J.M.,Brown T.J.,Van Riel C.B.M..Managing Impressions in the Face of Rising Stakeholder Pressures:Examining Oil Companies' Shifting Stances in the Climate Change Debate[J].Journal of Business Ethics,2016(133):567 ~582.

Zelalem Abay.Essays on ESG Disclosure,Performance and Assurance[D].Gothenbury:University of Gothenburg,2022.