厚度突變煤層采動圍巖應(yīng)力顯現(xiàn)及巖移規(guī)律研究

齊消寒 謝文坤 劉 陽

(1.遼寧工程技術(shù)大學(xué)安全科學(xué)與工程學(xué)院;2.礦山熱動力災(zāi)害與防治教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)

煤炭是我國重要能源,目前我國煤礦開采逐步進(jìn)入深部開采,應(yīng)力和瓦斯壓力伴隨著開采深度增加而增加,動力災(zāi)害時有發(fā)生,煤與瓦斯突出十分復(fù)雜,產(chǎn)生原因也很復(fù)雜,構(gòu)造帶附近煤巖層在長期的地質(zhì)構(gòu)造運(yùn)動影響下會表現(xiàn)出不同程度的褶皺、錯動等現(xiàn)象,從而表現(xiàn)為煤層賦存厚度及角度的突變,在應(yīng)力顯示上表現(xiàn)出高度的非均勻性,該區(qū)域在受到采動影響后,圍巖的應(yīng)力顯現(xiàn)與巖移規(guī)律與均勻煤層有明顯不同,容易產(chǎn)生應(yīng)力集中、能量蓄積,大變形等,甚至誘發(fā)煤與瓦斯突出災(zāi)害。本研究以平煤十礦己15.16-24110 工作面為研究對象,采用FLAC3D數(shù)值模擬方法研究應(yīng)力主導(dǎo)作用下煤巖破壞失穩(wěn)特性[1],建立力學(xué)模型,探究造成煤層失穩(wěn)的原因,以期掌握煤巖厚度突變條件下的動力失穩(wěn)過程,避免深部開采中的重大動力災(zāi)害事故發(fā)生,保障煤礦安全生產(chǎn)。

1 工程概況

平煤十礦己15.16-24110 回采工作面發(fā)生了一起煤與瓦斯突出事故,頂部入口至工作面50架處,煤層頂部有構(gòu)造煤煤,厚度0.6~1.2 m,突出點(diǎn)附近煤厚由之前的1.8 m 突變至3.8 m,傾角由平均8°~10°增大到17°~23°,煤層層理與節(jié)理紊亂。

2 數(shù)值模擬

2.1 數(shù)值模型的建立

本研究以平煤集團(tuán)公司十礦己15.16-24110 綜采工作面和圍巖層為研究對象建學(xué)模型[2]。y軸垂直于開采方向,長234.6 m;x軸平行開采方向,長600 m;z軸為垂直方向,高121 m,向上為正,以x=0 m、x=600 m;y=0 m、y=234.6 m;z=0 m 為約束。模型的應(yīng)力邊界條件按照實(shí)際測定結(jié)果進(jìn)行設(shè)定,根據(jù)這一坐標(biāo)系規(guī)定,建立模型,巖層傾角12°突變?yōu)?0°,采高1.8 m突變?yōu)?.8 m。通過FLAC3D軟件得到單元類型是8個節(jié)點(diǎn)六面體的模型網(wǎng)格劃分如圖1 所示[3]。本次數(shù)值模擬實(shí)驗(yàn)擬進(jìn)行單煤層回采,每次回采40 m,直至回采400 m,為研究傾斜方向不同開采進(jìn)度煤巖應(yīng)力變化,在傾斜方向上每步推進(jìn)20 m,共采120 m。

2.2 數(shù)值模擬結(jié)果分析

為更加方便、直觀地呈現(xiàn)應(yīng)力顯現(xiàn)和巖移規(guī)律,運(yùn)用Tecplot 軟件進(jìn)行數(shù)值計(jì)算成果的后處理和圖像分析。

2.2.1 覆巖應(yīng)力變化規(guī)律分析

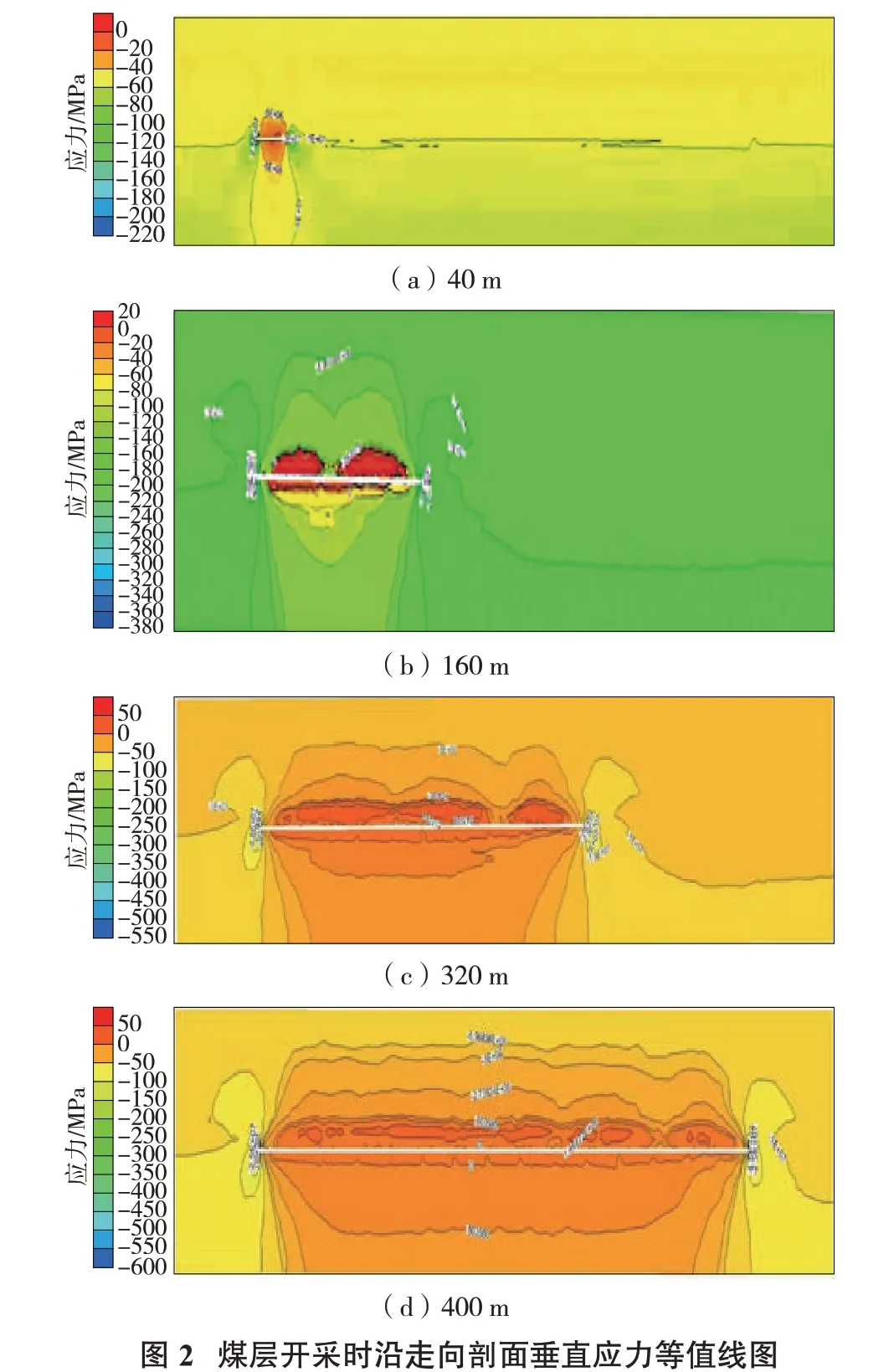

在未進(jìn)行煤層回采前,巖體處于應(yīng)力平衡狀態(tài),一旦受到采動的影響,應(yīng)力平衡被破壞,部分區(qū)域卸壓,部分出現(xiàn)應(yīng)力集中,應(yīng)力集中程度用應(yīng)力集中系數(shù)表示(應(yīng)力值與原巖應(yīng)力的比值)。分別截取己15.16-24110 綜采工作面推進(jìn)到40,160,320,400 m時的沿走向剖面的垂直應(yīng)力分布圖,如圖2所示。

從圖2(a)得出,開采至40 m 時,工作面和切眼煤壁出現(xiàn)應(yīng)力集中,應(yīng)力集中最大值是-220 MPa,采空區(qū)中部頂?shù)装寰霈F(xiàn)卸壓區(qū)域,呈半圓形,采空區(qū)頂板中部卸壓最充分,影響范圍最高,其應(yīng)力值為0~40 MPa,直接頂?shù)装宕怪睉?yīng)力是-20 MPa,采動影響下切眼和工作面煤壁應(yīng)力集中系數(shù)為4.4[4]。從圖2(b)得出,當(dāng)工作面推進(jìn)至160 m 時,隨著回采的不斷推進(jìn),應(yīng)力集中區(qū)的范圍也不斷增大,并且應(yīng)力集中區(qū)的峰值也在不斷增大,此時工作面前方煤壁的應(yīng)力集中系數(shù)已達(dá)7.6,峰值也變大,高達(dá)-380 MPa,覆巖上部卸壓區(qū)的形態(tài)逐漸呈現(xiàn)馬鞍形的狀態(tài),采空區(qū)中部由于巖層垮落后壓實(shí),對頂板形成支撐應(yīng)力,因此卸壓范圍不再繼續(xù)向高處延伸,上覆巖體卸壓區(qū)垂直高度已達(dá)10.5 m;下伏巖層卸壓區(qū)向深部延伸至17 m 左右,呈碗狀,開采持續(xù)深入,卸壓區(qū)變大,但增加幅度變小,逐漸穩(wěn)定。從圖2(c)得出,開采至320 m 時,頂板卸壓區(qū)呈波浪形,頂板卸壓區(qū)高度延伸至25 m 左右,應(yīng)力集中區(qū)域出現(xiàn)在開切眼和工作面區(qū)域,最大應(yīng)力集中系數(shù)為11.0;下伏巖層卸壓區(qū)域仍以碗狀形式向下擴(kuò)展,影響深度延伸至20 m 左右。從圖2(d)得出,隨著煤層開采推進(jìn)至400 m,對巖層的卸壓影響非常明顯,上覆巖層卸壓高度達(dá)到40 m,下伏巖層強(qiáng)烈卸壓影響區(qū)范圍向下延伸至30 m。

從傾斜方向上,由于煤層出現(xiàn)突然的厚度及傾角變化,局部煤層賦存狀態(tài)復(fù)雜,對傾斜方向圍巖應(yīng)力分布進(jìn)行研究,傾斜方向煤層進(jìn)行開采,兩邊留保護(hù)煤柱各57 m,回采總長度為120 m,每步回采20 m,分為6步回采[5]。分別截取開采至40,80,120 m 時的沿傾向剖面的垂直應(yīng)力分布如圖3所示。

從圖3(a)可知,開采至40 m 時,在煤層礦體采動影響下,煤層采空區(qū)兩端煤壁形成應(yīng)力增高區(qū)。由于采動的影響導(dǎo)致開切眼煤壁應(yīng)力集中系數(shù)為4.4,增幅非常明顯,開采至該區(qū)域時,上覆巖層卸壓區(qū)呈倒扣碗狀,向上延伸至16 m 左右,下伏巖層卸壓區(qū)影響范圍向下至4 m。如圖3(b)所示,開采至80 m 時,煤層賦存厚度和傾角突變位置卸壓區(qū)域呈現(xiàn)出不同于其他厚度均勻區(qū)的礦壓顯現(xiàn)特點(diǎn),整個采空區(qū)頂板卸壓范圍呈明顯的“雙駝峰”狀特征,且突變位置卸壓影響高度非常明顯高于其他位置,卸壓高度達(dá)到35 m,采空區(qū)兩側(cè)應(yīng)力集中系數(shù)最大為7.2,突變區(qū)域應(yīng)力顯現(xiàn)規(guī)律復(fù)雜,下伏巖層卸壓劇烈區(qū)域集中在煤層賦存特征突變區(qū)域下方,說明該區(qū)域容易產(chǎn)生應(yīng)力釋放、應(yīng)力集中、能量蓄積、大變形等,極易誘發(fā)突出等動力災(zāi)害。如圖3(c)所示,繼續(xù)推進(jìn)至120 m,卸壓范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,總體呈“雙駝峰”狀,且更加明顯,突變點(diǎn)上覆巖層卸壓影響范圍進(jìn)一步向高處延伸,到達(dá)50 m 左右,應(yīng)力集中系數(shù)最大區(qū)域出現(xiàn)在工作面煤壁,達(dá)到12.0,該值應(yīng)比數(shù)值模擬的結(jié)果要大,主要是由于數(shù)值模擬試驗(yàn)未能實(shí)現(xiàn)模擬頂板垮落壓實(shí)的過程。

沿傾斜方向,在煤層頂板2 m 處及煤層底板2 m處的典型位置設(shè)置監(jiān)測點(diǎn),方便研究該位置在采動過程中受力變化,對采動下應(yīng)力變化進(jìn)行分析。煤層頂板應(yīng)力隨開采深度變化曲線如圖4 所示。伴隨著開采深入,開切眼處出現(xiàn)應(yīng)力集中是在開采至40 m 時,峰值為3.17 MPa,煤壁系數(shù)2.21 并且在持續(xù)增加[6]。開采區(qū)域的應(yīng)力都在變大,且開采前方煤壁應(yīng)力集中系數(shù)增加較快,頂板卸壓應(yīng)力變大出現(xiàn)在開采至120 m 時,由于該區(qū)域處于上部卸壓區(qū),系數(shù)變化不明顯,但采動影響下,由于疊加效應(yīng),卸壓范圍變大,兩端的煤壁應(yīng)力集中系數(shù)也變大,且變化明顯。

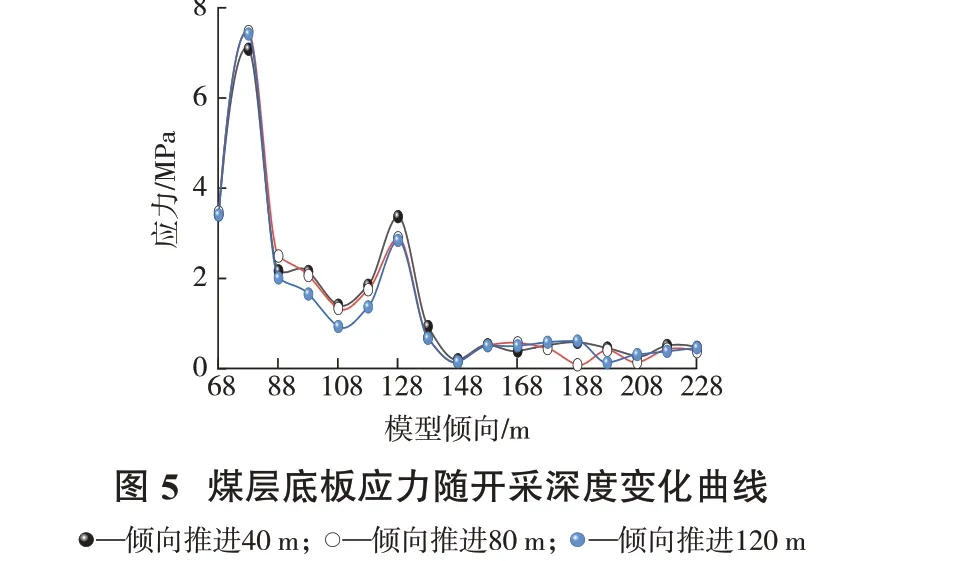

煤層底板應(yīng)力隨開采深度變化曲線如圖5所示,剛開始的垂直應(yīng)力都是3.75 MPa,伴隨開采深入,開切眼出現(xiàn)應(yīng)力集中是在開采至40 m 時,峰值7.0 MPa,煤壁也出現(xiàn)應(yīng)力集中,且系數(shù)變大為1.87,隨著工作面推進(jìn)80,120 m,應(yīng)力集中系數(shù)分別對應(yīng)1.44,1.51,該系數(shù)先變大再變小是因?yàn)殡S著開采深入,頂板周期來壓。隨著開采深入,開切眼處應(yīng)力集中系數(shù)變大,但是變大的幅度在減小[7]。開采前方的煤壁應(yīng)力集中系數(shù)變化不明顯,采動影響下底板卸壓范圍變大,兩端煤壁的應(yīng)力集中系數(shù)變大比較明顯。

2.2.2 采動影響下覆巖移動規(guī)律

圖6 為煤層開采時沿走向剖面垂直位移等值線圖,可以看出,工作面推進(jìn)40 m 時,未達(dá)到初始冒落距離,采場頂板位移較小;開采至160 m 的時候,底板出現(xiàn)鼓包,頂板開始冒落,隨著開采深入,頂板發(fā)生均勻的連續(xù)的沉降現(xiàn)象,開采至40,160,320,400 m的頂板最大位移對應(yīng)是6,19,3,37 cm,都是在采空區(qū)中間的地方出現(xiàn),在開采至160 m 的時候變化比較大。

煤層開采過程中,頂板圍巖沉降位移逐漸增大。隨著開采的深入,頂板圍巖出現(xiàn)沉降現(xiàn)象,且位移增大,開采至40 m 時,影響比較小,160 m 的時候影響較為明顯,從一開始的鼓包變成沉降,開采至320 m 的時候,直接頂板垮塌,下沉位移量逐漸穩(wěn)定,開切眼一端至230 m 左右處,煤層采動位移場頂板位移量和沉降影響范圍均擴(kuò)大,煤厚及傾角突變位置上覆巖層巖移量突然增大,整個巖移影響區(qū)形成“雙駝峰”狀分布。底板鼓起區(qū)域位移量較下沉量小,形成底部平坦的“碗底狀”[8]。

傾斜方向上,在煤層突變位置,底板鼓起十分嚴(yán)重,如圖7所示,隨著割煤的推進(jìn),工作面底邊鼓起量逐漸增大,在實(shí)際工程中表現(xiàn)為液壓支架承受支撐應(yīng)力變大,可能會導(dǎo)致液壓支架破壞,傾覆等災(zāi)害,進(jìn)而引發(fā)動力災(zāi)害,應(yīng)引起注意。

在煤層頂板上方2 m處、煤層底板下方2 m處,分別布置觀測線,以研究采空區(qū)圍巖變化規(guī)律,得到的沿傾斜方向煤層頂板下沉量如圖8所示,傾斜方向煤層底板鼓起量如圖9所示。

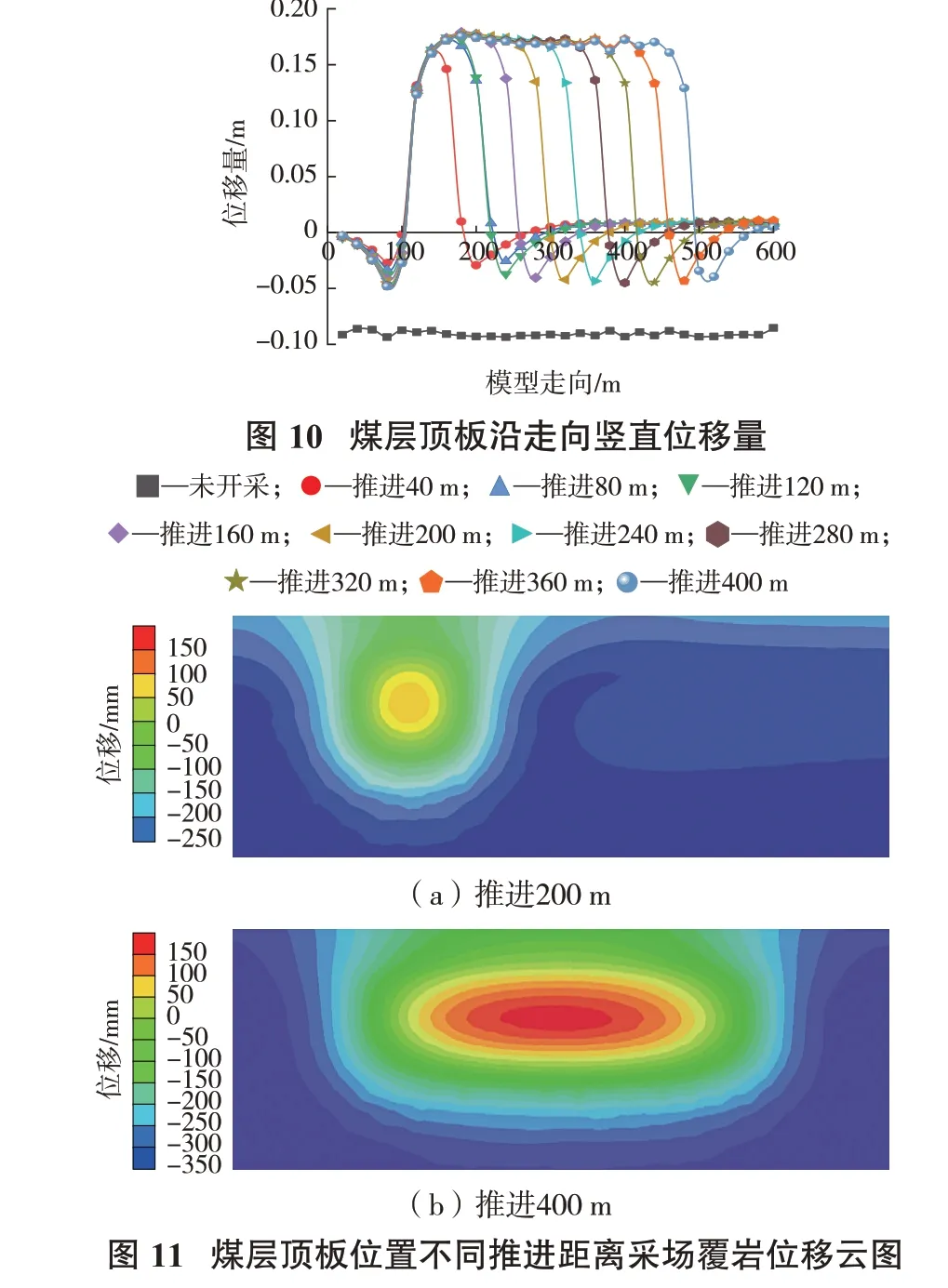

煤層采空區(qū)的下沉是一個動態(tài)過程,在采空區(qū)中部出現(xiàn)最大下沉量。隨著傾向割煤的推進(jìn),位移影響范圍橫向和縱向均逐步增大,推進(jìn)至80 m 后,z方向即豎直方向的影響范圍趨于穩(wěn)定,不再增大,傾向影響范圍隨割煤進(jìn)程的推進(jìn)而繼續(xù)增加。煤層賦存厚度突變位置,頂?shù)装遄冃瘟砍霈F(xiàn)明顯的突然增加的現(xiàn)象,巖移的峰值出現(xiàn)在采高突變處的頂?shù)装逦恢茫S著開采深入,采空區(qū)中部下沉持續(xù),且范圍變大,開采至結(jié)束,出現(xiàn)整體下沉。從頂板位移橫向剖面圖可以看出,位移形成“O”型圈,中心部位下沉最明顯,并逐步向四周擴(kuò)散,隨著遠(yuǎn)離采空區(qū)中心,位移量逐漸減小。煤層開采直接影響到頂板位移場產(chǎn)生,受到采動影響,各個觀測點(diǎn)下沉現(xiàn)象變嚴(yán)重,切影響周圍區(qū)域,隨著開采深入,范圍逐漸變大,開采至120 m 的時候,位移變大的幅度開始減小,位移場也隨之保持基本穩(wěn)定,整個過程來看,采空區(qū)中間部分的位移大,周圍的煤柱上方巖體位移比較小,位移如圖10和圖11所示。

由圖11可知,隨著開采的推進(jìn),底鼓的最大值出現(xiàn)在采空區(qū)中部,位移曲線圖呈現(xiàn)倒扣碗狀,由于采空區(qū)的兩端出現(xiàn)應(yīng)力集中,巖體受到很高的應(yīng)力擠壓,向下變形,所以兩端開切眼和開采前方煤壁出現(xiàn)向下的位移[9]。隨著采動加劇,下部的采空區(qū)頂板開始出現(xiàn)冒落,且下沉量逐漸變大,出現(xiàn)工作面左側(cè)下沉、右側(cè)鼓起的現(xiàn)象。開采至400 m 時形成頂板巖層“O”形下沉區(qū)域,如圖12 和圖13 所示。從圖12 可以得出,垂直位移曲線左右基本對稱,呈倒扣碗底狀形態(tài)。下部煤層的開采對底板上升位移起到增強(qiáng)的作用,但作用表現(xiàn)不如對頂板下沉作用明顯,但是由于多重采動影響下,采空區(qū)兩端煤柱上下方巖體應(yīng)力集中區(qū)域的疊加,使得下部煤層采動對兩端煤柱及圍巖下沉作用明顯,隨著下部煤層的開采,煤柱及圍巖下沉量逐漸增大。從圖13 可以得出,煤厚突變區(qū)域底板鼓起量明顯高于其他區(qū)域,煤層厚度及角度突變變形明顯高于煤厚均勻區(qū)域,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注,及時采取措施防治圍巖失穩(wěn)或動力災(zāi)害的發(fā)生。

3 工程實(shí)例

2007 年11 月12 日,平煤十礦己15-16-24110 工作面發(fā)生一起煤與瓦斯突出事故。與工作面位置對應(yīng)的上部煤層已回采,下部煤層尚未回采,工作面標(biāo)高-610~679 m,地面標(biāo)高270~360 m,埋藏深度880~1 039 m。頂部入口至工作面50 架處,煤層頂部有構(gòu)造煤,厚度0.6~1.2 m,突出點(diǎn)附近煤厚由之前的1.8 m突變至3.8 m,傾角由平均8°~10°增大到17°~23°,煤層層理與節(jié)理紊亂,煤噴出距離280 m,呈斜坡堆形,多為粉煤,粒度不均。風(fēng)巷距切眼37 m 底板裂縫(3~250 mm),切眼向外21 m,頂板0~3 mm 裂縫,切眼向外,20 m有底鼓,切眼向外有多處圓木立柱壓斷。

風(fēng)巷在支承壓力影響范圍內(nèi)仍然具有沖擊危險(xiǎn),呈現(xiàn)如下規(guī)律:距工作面30m 以內(nèi)的時候是有沖擊危險(xiǎn)的,距工作面30 m 以外,則危險(xiǎn)減弱,采煤工作面超前支承壓力峰值在10~20 m 處。風(fēng)巷距煤壁6~7 m 是最大側(cè)向應(yīng)力峰值區(qū),機(jī)巷則在7 m 左右出現(xiàn)最大的側(cè)向應(yīng)力值。在一定范圍內(nèi),硬質(zhì)砂巖越接近煤層則沖擊危險(xiǎn)越容易發(fā)生,煤越硬則煤的應(yīng)力集中越明顯。

4 結(jié) 論

(1)由于煤層出現(xiàn)突然的厚度及傾角變化,局部煤層賦存狀態(tài)復(fù)雜,卸壓區(qū)域呈現(xiàn)出不同于其他厚度均勻區(qū)的礦壓顯現(xiàn)特點(diǎn),整個采空區(qū)頂板卸壓范圍呈明顯的雙駝峰狀特征,且突變位置卸壓影響高度非常明顯高于其他位置。

(2)在煤層突變的位置,煤層工作面煤壁及圍巖出現(xiàn)卸壓區(qū)影響范圍突然擴(kuò)大,煤壁的應(yīng)力集中系數(shù)明顯變大。傾斜方向上,煤厚及傾角突變位置上覆巖層巖移量突然增大,整個巖移影響區(qū)形成雙駝峰狀分布。底板鼓起區(qū)域位移量較下沉量小,形成底部平坦的碗底狀,在煤層突變位置,底板鼓起十分嚴(yán)重。

(3)煤厚突變區(qū)域上覆及下伏巖層應(yīng)力顯現(xiàn)和巖移量均明顯高于其他區(qū)域,說明該區(qū)域易蓄積能量成為動力災(zāi)害及巖層失穩(wěn)頻發(fā)區(qū)域,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注,及時采取措施防止礦井安全事故的發(fā)生。