基于一維距離像的抗干擾方法研究

郝曉軍,趙宏宇,李廷鵬,陸科宇

(電子信息系統復雜電磁環境效應國家重點實驗室, 河南 洛陽 471003)

0 引 言

雷達目標探測,通過匹配濾波,只要回波信號超過檢測門限[1],就認為當前天線波束指向空中目標。隨著射頻技術的日益成熟,存儲轉發方式干擾[2-3],尤其是靈巧干擾對單體制雷達探測帶來了極大威脅[4-5],如何有效應對此類干擾成為當下雷達設計工程師主要思考的問題。傳統雷達目標檢測,僅僅考慮了回波能量與門限之間的關系,可以說沒有利用任何雷達目標回波的細微特征信息,籠統說屬于空間盲探測,這也是存儲轉發式干擾能夠大行其道的原因。

當然,雷達組網是一個很好的抗轉發式干擾的方法[6],通過多部雷達組網協同,依據目標信息共享,可以較為容易地剔除虛假目標。但是,組網雷達硬件成本昂貴,基于回波信息點跡的相關性,判斷其是否可以生成連續航跡也是一種能夠很好剔除虛假目標的方法[7-9]。但是此類抗干擾措施已被大家所熟知,逼真的轉發式干擾機基本都可以實現虛假航跡的模擬。要想找到對抗欺騙式轉發干擾的措施,還需要另辟蹊徑。

對于特定的雷達目標,由于其外形、材質等參數相對固定,因此其回波特征固定,所以基于一維距離像進行目標識別是一個很好的方法[10-11]。通過大量的先驗信息讓雷達去很好地學習,就可以使雷達獲得不對等優勢,極大提高雷達目標探測抗干擾能力,簡單的轉發式干擾,或者粗暴的噪聲調制后轉發將不能對偵察雷達造成任何威脅[12-13]。本文希望通過采用映射網絡,以及調參的方法,實現單部雷達有效對抗各類欺騙干擾。

1 雷達脈沖激勵信號時-頻域變換

時域與頻域波形可以相互轉化,對于時域波形難以直接測試獲取的情況下,可以先通過穩態的方法得到頻域數據,然后通過逆傅里葉變換(IFFT)進而獲取時域波形。

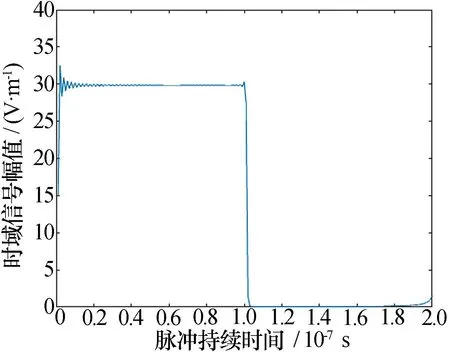

在仿真過程中,設置雷達脈沖激勵信號的時長為100 ns,脈沖重復周期為200 ns,占空比為0.5。中心頻率設置為6 GHz,一個完整時域周期設置10個采用點,因此時間采樣間隔為1.667e-11s。脈沖時域、頻域波形如圖1所示。

圖1 脈沖激勵信號時域、頻域分布

仿真過程中設置脈沖重復周期為200 ns,因此頻率分辨率對應為5 MHz。根據圖1可知,信號頻譜能量主要集中于載頻6 GHz附近。通常進行信號處理過程中,不可能對頻譜全域進行處理,這里考慮1 GHz的計算帶寬,在保證仿真精度的前提下,提高后續CST軟件在進行雷達目標特征計算時的效率。選擇脈沖激勵信號載頻6 GHz左右各500 MHz帶寬,對脈沖頻域數據進行IFFT變換,時域脈沖激勵信號恢復效果如圖2所示。

圖2 頻域截斷后恢復的脈沖包絡信號

由圖2可見,通過合理的頻譜截斷后,恢復原始時域波形可行。由于頻譜進行了截斷處理,因此時域波形較原始時域波形有小的波紋抖動。

2 雷達目標特征調制函數

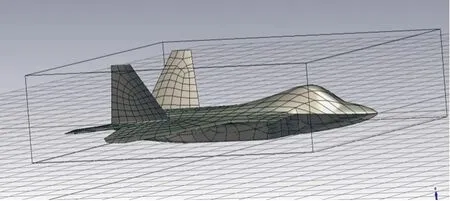

電磁波照射到雷達目標后反射,可以看做是雷達目標對照射電磁波進行了調制,這個調制函數H(t)可以通過仿真、實測等多種手段獲取,本文應用CST Studio 2020進行仿真計算。仿真中,設置工作中心頻率為6 GHz,帶寬1 GHz,從5.5 GHz~6.5 GHz,頻率掃描間隔為5 MHz,共計201個點;計算角度考慮雷達波從機頭下腹部直接照射,因此設置為120°~150°,間隔1°,共計31個點;VV發射與接收。仿真設置及計算結果如圖3、圖4所示。

圖3 戰機三維建模仿真

圖4 戰機RCS以及角度計算示意圖

由于戰機物理尺寸對于計算的工作波長而言屬于電大尺寸,在求解器的選擇上放棄了原計劃的時域有限差分法(FDTD)方法,雖然該方法可以直接獲取雷達目標的時域響應波形,但是由于該方法為六面體網格刨分,對于戰機這類大型目標,未知數的數量巨大,一般運算服務器無法完成此類仿真運算,這里采用頻域穩態計算方法。通過頻域仿真數據,利用IFFT變換,最終得到時域目標回波數據。

將CST掃頻計算戰機寬帶雷達反射截面積(RCS)數據進行IFFT變換,可以得到戰機的一維距離像,如圖5所示。

圖5 戰機不同照射角度一維距離像

由圖5中可以看出回波起伏基本在0.5 s~1×10-7s,隨著照射角度的不斷增大,起伏間距變小。依據圖4的計算示意,照射角度越大,電磁波的照射方向越趨近于機腹位置,強散射點的間距相對靠近,因此一維距離像的距離范圍壓縮;不同照射角度,一維距離像都會有一個明顯的強散射點突出于其他距離位置的回波,根據戰機的外形尺寸分析,很可能是戰機左右對稱分布的進氣口;當電磁波120°照射時(近似機頭方向入射),強散射點的間距估計1×10-7s,粗算該機長度應該略大于15 m(戰機實際尺寸大于強散射點的分布),實際戰機長度為18.9 m。

3 雷達目標回波基帶波形

具備雷達目標回波特性參數的前提下,可以通過時域卷積或者頻域相乘的方法,得到電磁波照射情況下的戰機雷達照射回波數據。假設電磁波照射信號為Sig(t),戰機特性參數為H(t),經過雷達目標對照射電磁波信號的調制,雷達目標回波時域波形Echo(t)為

Echo(t)=Sig(t)?H(t)

(1)

變換到頻域則為

Echo(f)=Sig(f)×H(f)

(2)

兩個信號在頻域相乘后,通過IFFT變換到時域,可得電磁脈沖照射戰機后的時域回波如圖6所示。

圖6 不同角度雷達目標回波信號包絡

不同角度的雷達目標回波作為后期深度學習的樣本,進行網絡參數訓練。實際操作時,還需要在上述仿真雷達目標回波樣本的基礎上增加微小的擾動,以增強訓練網絡的魯棒性。

4 存儲轉發假目標設計

在開始訓練網絡時,還需要大量的虛假目標,輸入網絡訓練時標記為假目標,以便網絡具有更強的目標識別能力。

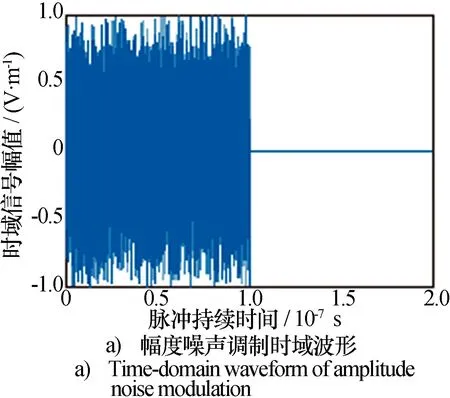

對于雷達脈沖信號,為了增加存儲轉發假目標回波的逼真度,轉發干擾機對接收到的脈沖信號進行多種調制,如幅度調制以及相位調制等。利用rand(·)隨機函數對原始的雷達脈沖信號(見圖1)進行相應調制,構建干擾信號樣本集,這里仿真了100組幅度噪聲調制信號與100組相位噪聲調制信號。信號波形及其包絡如圖7所示。

圖7 脈沖回波幅度、相位調制假目標

為了增強訓練網絡假目標的識別能力,除了對幅度、相位進行調制外,還對假目標脈沖時長做了調整,脈沖時長100 ns~200 ns。

5 基于CNN網絡的目標提取

構建仿真雷達目標不同照射角度的回波基帶包絡數據,定義為T_Library_i(i=1…N),生成的假目標基帶包絡數據定義為F_Library_j(j=1…M)。

采用CNN網絡進行訓練,目標函數取為Max_Distance(T_Library_i,F_Library_j)(i=1…N,j=1…M)、Min_Distance(T_Library_i,T_Library_j)(i≠j)。

第一條規則考慮網絡映射后,真目標與虛假目標的特征距離盡可能遠離;第二條規則考慮網絡映射后,真實雷達目標彼此的特征距離應該盡可能靠近。

對于測試數據Test_data,如Min_Distance(T_Library_i,Test_data)(i=1…N)≤δ,則認為是真實雷達目標回波,否則判斷虛假目標不予處理。δ是程序單獨設置的一個判斷閾值。

通過該網絡的設計,可以很好地從假目標中識別該型戰機的真實回波,且該戰機的空中姿態一目了然。

目前的網絡設計僅對該特定一型空中目標具有較好的識別率,如果希望識別多型目標,則需要更多的訓練樣本,網絡目標函數也需要做相應調整。

6 結束語

本文探討了深度映射網絡技術在雷達探測中的應用,核心是真實雷達目標回波的獲取。然而真實場景下,由于雷達工作場景不同(多徑),雷達工作狀態的不穩定,可能真實目標回波的基帶數據隨目標姿態變化很大,這就需要大量前期數據進行積累。

在仿真的過程中也發現,當雷達采用窄脈沖激勵時,比如脈沖50 ns,或者更短,雷達目標回波的特征極為明顯。回波包絡起伏隨目標強散射點位置變化清晰可見。因此基于特征的雷達目標檢測對于雷達的發射波形要求嚴格,可以考慮大帶寬的線性調頻信號作為激勵。