數字產業集群發展的財稅法促進

孫璐偉

一、問題的提出

作為農業經濟、工業經濟之后的主要經濟形態,數字經濟這一概念最先由加拿大人唐·泰普斯科特(Don Tapscott)于20 世紀90 年代系統提出和闡釋,明言“這種新興經濟就是數字經濟”①Don Tapscott,The Digital Economy:Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence,McGraw-Hill Education,2015,p.58.,其內涵演變與發展歷程密切相關,總體上呈現出從狹義到廣義、從個別產業向經濟形態演變的趨勢②成卓、劉國艷等:《面向大數據時代的數字經濟發展舉措研究》,北京:人民出版社,2020 年,第2 頁。。對于數字經濟及相關產業發展,黨中央和國務院做了諸多重大戰略決策部署③相關文件包括 《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035 年遠景目標綱要》《“十四五”數字經濟發展規劃》《數字經濟及其核心產業統計分類(2021)》等。,黨的二十大報告亦明確提出要“加快發展數字經濟,促進數字經濟和實體經濟深度融合,打造具有國際競爭力的數字產業集群”④習近平:《高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告》,北京:人民出版社,2022 年10 月。,由是觀之,數字產業集群發展已成為未來的重要前進方向之一。

有研究表明,產業集群不僅與數字技術、工業4.0 兼容,更是數字產業發展的沃土。①Marta G?tz,“Cluster Role in Industry 4.0-a Pilot Study from Germany”,Competitiveness Review,Vol.31,No.1,2021,pp.54-82.數字產業集群不能止于一個簡單化、口號式的“流行術語(buzzword)”或“宣言”,亟待學界從各個角度拓掘其“概念緣起—理論發展—實踐應用—價值創造”的底層邏輯,以更好地應對數字經濟挑戰、把握數字時代發展新機遇。為此既需要從整體感知數字經濟帶來的影響,更需要特別關注數字產業集群的現狀和困境,從而探求紓困之徑并助力我國數字經濟健康發展。可以顯見的是,在移動互聯網、大數據、人工智能等新技術相繼興起、迭代升級和普遍應用的背景下,“數字”與“非數字”的分野變得模糊,數字經濟不僅正日益成為經濟本身,而且處于不斷發展演變的狀態②OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project,Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy,ACTION 1∶2015 Final Report,Paris:OECD Publishing,2015,p.11&53.,這凸顯了研究數字經濟及數字產業集群發展的必要性和重要性,同時映射出不啻于其重要性的困難程度。對于法學研究者而言,除卻慨嘆日新月異的新技術引致“問題重重,答案寥寥”③Peter Lee,Carey Goldberg&Isaac Kohane,The AI Revolution in Medicine: GPT-4 and Beyond,Pearson Education,Inc.,2023,p.260.的隔世之感,立足法律視角對數字經濟及數字產業集群問題展開行之有效的回應型、乃至引領型和促進型研究,方為使命所在。

基于促進發展的功能,經濟法被稱為“發展促進法”,且法律體系內已形成大量促進型經濟法(或稱發展型經濟法)。④促進型經濟法是旨在通過法定的鼓勵性手段來促進經濟社會發展的經濟法規范的總稱,提出和研究促進型經濟法,不僅有助于發現經濟法與其他傳統法的諸多不同,也有助于揭示經濟法在推動經濟社會發展方面的重要功能。張守文:《發展法學:經濟法維度的解析》,北京:中國人民大學出版社,2021 年,第43-51 頁。而財稅法是經濟法系統內的重要子部門法,從財稅法視角研究數字產業集群問題,不僅要依循經濟法應對數字經濟發展的一般理論,還須聚焦財稅法范疇內的特殊理論。有鑒于此,本文在聚焦我國數字經濟和數字產業集群發展境況的基礎之上,結合“一般—特殊”的理論出發點、“目的—手段”的分析落腳點,探求財稅法促進數字產業集群發展的整體視域以及系統構造,據此開展構建數字中國的有益探索,同時也在一定程度上為數字經濟發展的法律促進路徑提供中國式方案。

二、我國數字產業集群發展現狀:成就與困境

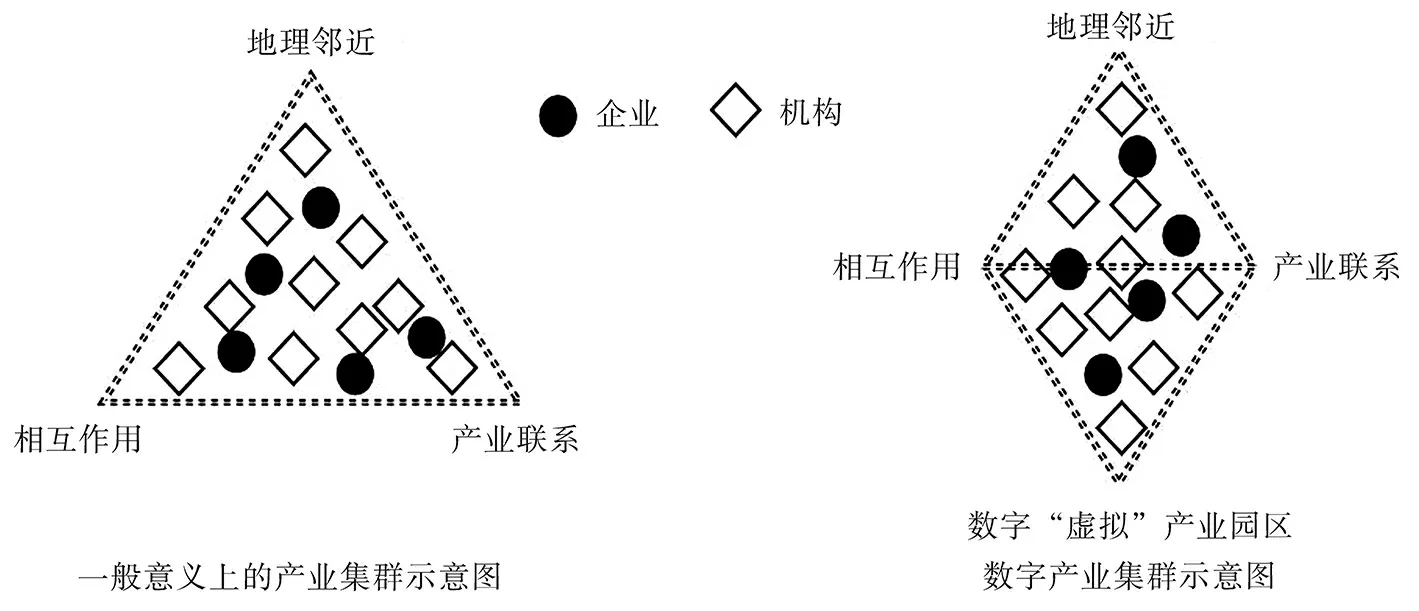

當前,全球各主要國家都在加快推動數據要素、數字產業化、產業數字化等數字經濟重點領域的發展,力求搶抓機遇以把握發展主動權。在世界范圍內,美國硅谷是世界上最負盛名的高新技術產業聚集地,波士頓、紐約等地也擁有較為發達的數字產業集群;印度班加羅爾在印度中央和地方政府的大力支持下,已有“亞洲硅谷”的美譽⑤黃卓、黎夢娜:《打造具有國際競爭力的數字產業集群:區域實踐與路徑探索》,http://www1.xinhuanet.com/sikepro/20230505/cb3479b5742a4a3baace0eef29bd8efe/c.html,2023 年8 月8 日。;還有英國劍橋科技園、芬蘭奧盧科技園、日本筑波科學城等高科技園區。有學者根據國際知名數字產業集群案例總結,數字產業集群是由數字產業鏈上的企業以及相關機構在空間上形成聚集,并發揮聚集效應帶來的低成本優勢從而保持持續競爭力的產業現象①呂璐:《世界主要數字產業集群案例分析及啟示》,《中國統計》2022 年第9 期。,這種定義方式是將“數字”嵌入傳統產業集群的概念。本文認為,數字產業集群有別于一般意義上的產業集群,不僅有物理空間鄰近的產業集群,還有超越物理邊界的虛擬化集群,且后者的發展前景尤為廣闊。有關數字產業集群的特殊性,下文將進一步闡述。

(一)發展成就

新時代十年來,我國數字經濟取得了舉世矚目的發展成就,總體規模連續多年位居世界第二,對經濟社會發展的引領支撐作用日益凸顯。②《國務院關于數字經濟發展情況的報告》。聚焦2022 年,我國數字經濟進一步向做強做優做大方向邁進,具體表現為:一是實現量的穩步增長,數字經濟規模達到50.2 萬億元,同比名義增長10.3%,占GDP 比重為41.5%;二是達成質的有效提升,數字產業化規模和產業數字化規模分別為9.2 萬億元和41 萬億元,占數字經濟比重分別為18.3%和81.7%,形成較為穩定的二八比例結構;三是進一步提高經濟全要素生產率;四是更大程度釋放數據生產要素價值。③中國信息通信研究院:《中國數字經濟發展研究報告(2023 年)》。

與此同時,數字經濟的蓬勃發展帶動了產業集群的提速升級,我國數字化綜合發展水平位居全國前列的省級行政區都在加快布局和發展數字產業集群④根據國家互聯網信息辦公室于2023 年4 月發布的《數字中國發展報告(2022 年)》,經過重點評估31 個省(自治區、直轄市)在夯實基礎、賦能全局、強化能力、優化環境以及組織保障等方面的進展成效,結論為浙江、北京、廣東、江蘇、上海、福建、山東、天津、重慶、湖北等地區數字化綜合發展水平位居全國前10 名。,逐步形成了諸如北京中關村軟件園、中關村人工智能科技園、清華科技園,合肥“中國聲谷”(智能語音產業集群)、杭州“中國視谷”(數字安防產業集群)、武漢“中國光谷”(光電子信息產業集群)、蘇州軟件科技園、上海張江人工智能島、廣州天河科技園、深圳灣互聯網科技生態園、珠海智慧產業園等一批國家級數字產業集群,以及京津冀、長三角、粵港澳等我國數字產業集群發展核心區域。其中,京津冀地區立足“北京研發—天津轉化—河北承接”數字產業集群發展模式,以海量數據信息打造全國數據流心臟,區域內部協同互補特征尤為顯著;長三角地區在全國首批66 個國家級戰略性新興產業集群中占據14 個集群,數字技術與實體產業深度融合,電子商務、集成電路、物聯網、數字內容產業領先優勢明顯;粵港澳地區具有完善的信息技術產業基礎,聚焦以數字技術為主要方向的產業轉型升級⑤戴德梁行:《數字經濟產業集群發展白皮書》。,有望成為世界級“數字灣區”。在數字產業集群發展過程中,各地通過堅持改革創新、加強整體設計、促進行業聯動等方式推動了地區經濟社會數字化高質量發展,提升了發展創新性、整體性、系統性和協同性。

(二)發展困境

1.數字產業核心技術創新策源能力仍待提升

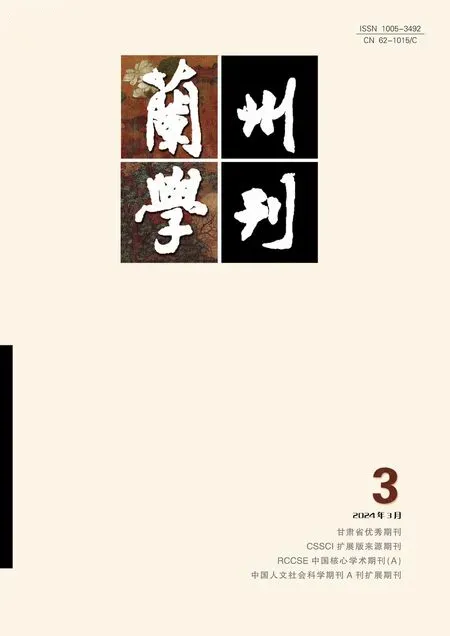

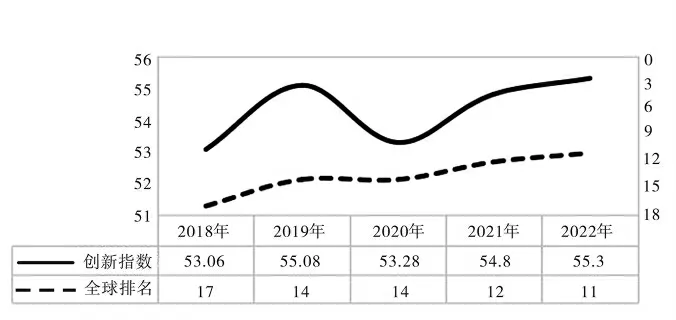

衡量數字產業集群競爭力強弱的核心在于創新水平。創新策源能力聚焦四個“新”,即“學術新思想、科學新發現、技術新發明、產業新方向”⑥《上海市科學技術委員會關于進一步深化科技體制機制改革增強科技創新中心策源能力的意見》。,強調實現“從無到有的跨越”⑦2019 年11 月,習近平總書記在上海調研時強調:“要強化科技創新策源功能,努力實現科學新發現、技術新發明、產業新方向、發展新理念從無到有的跨越,成為科學規律的第一發現者、技術發明的第一創造者、創新產業的第一開拓者、創新理念的第一實踐者,形成一批基礎研究和應用基礎研究的原創性成果,突破一批卡脖子的關鍵核心技術。”,除了要求“創新”之外,更凸顯“策”和“源”的重要性,“策”是對多樣性創新資源的整合與協調能力,“源”則是指關鍵核心技術等稀缺性創新資源①陳錦其:《創新策源能力、關鍵使能技術與經濟高質量發展》,《財經論叢》2023 年第10 期。,創新策源能力表征新技術的前沿水平和革新高度,對經濟發展質量影響顯著。由圖1 可知,2018 年以來,我國創新指數呈現震蕩上升趨勢,而全球排名則穩步提升并保持在全球前15位,2022 年更是達到了歷史最高的第11 位,說明我國已經逐步邁入創新型國家行列。但根據圖2 所示,與典型發達國家美國相比,我國在創新投入方面差距較大,創新產出能力亦明顯更弱。在尖端科技領域面臨“卡脖子”難題,如電子信息產業中的芯片、集成電路設計與制造、光刻技術等原始創新、重大技術創新策源能力不足,無疑成為我國建設世界級數字產業集群的掣肘問題。

圖1 2018—2022 年我國創新指數及排名變化情況

圖2 中美創新投入/創新產出指標對比

2.數字產業集群發展均衡性和充分性不足

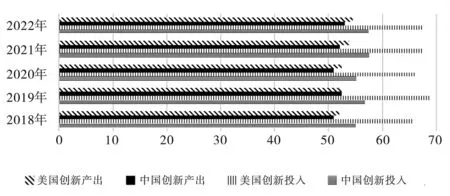

我國區域數字經濟發展程度、數字產業集群現狀與城市發展水平為正相關關系,呈現由東南沿海向西部內陸遞減的態勢,并形成京津冀、長三角、粵港澳大灣區“三足鼎立”的數字經濟發展格局。由圖3 可知,我國數字經濟發展百強城市近六成位于東部地區,東北地區、中西部地區的城市發展和數字產業集群水平均相對落后,東北三省僅有四座城市入選數字經濟百強城市,而青海、西藏兩地均無一城市入選,區域發展不均衡問題較為突出。與此同時,盡管我國數字經濟與數字產業集群發展取得長足進步,但世界級龍頭企業數量較少②根據波士頓咨詢公司(BCG)公布的《2023 年最具創新力的50 家公司》名單,我國有8 家公司上榜,其中只有華為、比亞迪進入前十,分列第8 和第9;而前20 名中就有15 家美國企業,第1-第6 均為美國公司。“Reaching New Heights in Uncertain Times:Most Innovative Companies 2023”,https://www.bcg.com/publications/2023/advantages-throughinnovation-in-uncertain-times, last visited on 2023-07-08.;此外,諸多數字企業在全球產業鏈體系中位居中下游,處于令人尷尬的“微笑價值曲線”底端,產業鏈附加值率低,源自本國的拳頭產品和頂尖品牌寥若晨星,發展不充分的問題依然突出。

圖3 2022 年中國數字經濟百強城市地區分布

3.區域分工統籌指引工具缺失

與傳統產業一樣,數字產業跨區域合作受到行政壁壘的桎梏,協同水平依舊偏低;區域分工統籌規劃不明,致使各地數字產業集群發展策略“自成一體”和“自說自話”。以長三角地區的江蘇省、浙江省和上海市為例,一是三省市數字產業布局同質化現象嚴重,均把集成電路、人工智能、云計算與大數據等領域作為發展重點;二是跨地區統籌數字產業集群的全局視野狹窄,三省市在著力籌謀打造本地區世界級數字產業集群的同時,欠缺對“數字長三角”的系統思考和統籌規劃①《江蘇省“十四五”數字經濟發展規劃》《浙江省數字經濟發展“十四五”規劃》《上海市數字經濟發展“十四五”規劃》。,在具體的長三角內部數字產業跨區域合作內容、合作機制、合作重點需求對接等方面缺乏明確且有操作性的政策指引工具,這自然會導致數據、人才、技術、資本等要素自由流動遭遇地區行政壁壘;三是創新資源開放共享程度和數字產業發展要求不匹配,也會使得產業鏈與創新鏈難以實現深度融合,最終表現為我國數字經濟“大而不強快而不優”的現實難題。

三、財稅法促進數字產業集群發展的整體視域:基礎邏輯與宏觀思路

在數字經濟勃興的當下,探尋能夠有效回應和高度適應數字時代發展的財稅法制度本就是財稅法學者不容推卻的責任與使命,而數字產業集群發展不僅僅是數字時代國家發展、區域發展的重要議題,也是全面深化改革、破解發展困局的關鍵進路。有鑒于此,應立足“一般—特殊”的理論出發點,闡明數字產業集群不同于一般產業集群的特殊所在,找到體系設計的邏輯基礎;再根據其特殊性,結合“目的—手段”的分析落腳點,探尋財稅法促進專門措施與核心要素。

(一)數字產業集群的概念和特殊性

目前學界對于數字產業集群的概念尚無統一定論,有學者將“數字”要素簡單嵌入傳統的產業集群概念。另外,工信部有關負責人表示:“數字產業集群是以新發展理念為引領,從事數字產品制造、數字產品服務、數字技術應用、數字要素驅動的企業主體及其相關機構等組成的,具有較強核心競爭力的企業集群。”①王政:《我國數字產業集群加速成長》,《人民日報》2022 年11 月30 日,第18 版。以上定義雖然對應了《數字經濟及其核心產業統計分類(2021)》所明確的四大類數字經濟核心產業,但就數字產業集群的背景、特征、功能、建設重點等諸方面均缺少完整論述,可見理論供給已然滯后于現實需求。故此,在數字產業集群成為數字經濟發展重要著力點的背景之下,應當進一步總結域外與我國產業集群相關理論和實踐,同時將產業集群理論和數字經濟發展相融合,以此激發“邊緣思考”和“邊緣想象”②張祥龍:《中西印哲學導論》,北京:北京大學出版社,2022 年,第8-10 頁。,用自主知識體系創新打造高競爭力數字產業集群。

欲了解數字產業集群的特殊性,需要研究產業集群的一般性原理和歷史沿革。對產業集群(Industrial Cluster)的研究肇始于19 世紀,英國著名經濟學家阿爾弗雷德·馬歇爾(Alfred Marshall)將在英國出現的早期產業集群現象稱為“地方性工業(Localized Industry)”③[英]馬歇爾:《經濟學原理(上卷)》,朱志泰譯,北京:商務印書館,2011 年,第317 頁。,并對其起源、功能、演化等諸多方面展開論述。之后的百年間,相關研究處于相對停滯的狀態。1990 年,美國學者邁克爾·波特(Michael Porter)④[美]邁克爾·波特:《國家競爭優勢》,李明軒、邱如美譯,北京:華夏出版社,2002 年,第139-140 頁。出版《國家競爭優勢》一書,提出推動產業集群形成和發展的“鉆石體系”概念,不僅影響了政府產業政策制定者與企業發展戰略決策者,還重燃了學界對產業集群研究的熱情,此后西方學者將產業集群引入主流經濟學研究當中。我國學者對產業集群現象的研究相對更晚,1998 年之后,產業集群才真正進入國內學者的研究視野,并逐漸成為政府、學界、企業界共同關注的焦點。⑤唐凱江、蔣永穆:《產業集群演化論》,北京:社會科學文獻出版社,2013 年,第13-14 頁。有學者提出,產業集群是一群在地理上鄰近而且相互聯系的企業和機構,它們具有產業聯系而且相互影響,可以將其看作是一種客觀存在的經濟地理現象,或是對這種現象的總結,還可以看作是一類產業空間組織。⑥王緝慈等:《超越集群:中國產業集群的理論探索》,北京:科學出版社,2010 年,第6 頁。

本文認為,數字產業集群是“三新一高”背景下,從事數字產品制造與服務、數字技術應用、數字要素驅動的企業主體及其相關機構等組成的,不以主體間地理鄰近為必要條件,賦能社會經濟高質量發展的新型產業集群。其特殊性主要在于:一方面,數字產業集群不同于一般意義上的產業集群。一般意義上的產業集群強調行為主體在地理上鄰近、產業間聯系且保持依賴、相互作用和相互影響,而數字產業集群除了要求企業和機構具有產業聯系和保持互動之外,并不必然要求主體在地理上相互靠近,可以是跨越物理邊界的“虛擬”產業園區和產業集群(見圖4),產業資源實現虛擬化集聚、平臺化運營和網絡化協同⑦《“十四五”數字經濟發展規劃》。,“虛實結合”是數字產業集群的重要特征。另一方面,數字產業化不等同于產業數字化改造。前者是以數字技術為核心并為產業體系供應數字類產品的產業,即數字產業,后者是對數字類產品有需求且需要利用數字技術改造自身的產業,即數字融合產業⑧李騰、孫國強、崔格格:《數字產業化與產業數字化:雙向聯動關系、產業網絡特征與數字經濟發展》,《產業經濟研究》2021 年第5 期。,兩者的產業視角與供需關系各異。數字產業集群是數字經濟核心產業的形成、集聚和發展,有別于對傳統產業集群的整體數字化改造。

圖4 一般意義上的產業集群與數字產業集群對比

(二)財稅法促進數字產業集群發展之必要性與可行性

數字產業集群發展既是目的,亦是手段。在國家整體經濟發展的大語境下,數字產業集群是促進經濟增長的手段;在產業結構布局的小語境下,數字產業集群是產業結構調整和優化的目的。這種“目的—手段”二重特征決定了數字產業集群發展既離不開“有效市場”的內驅力,更離不開“有為政府”的外驅力。財稅法促進數字產業集群發展的必要性與可行性分析將重點圍繞后者展開論述。

1.必要性:外在功用價值與內在規范價值

為妥善應對我國數字經濟所面臨的“大而不強快而不優”困境,須以數字產業集群發展增強核心技術創新策源能力、提升發展充分性與均衡性,以及優化區域分工統籌。首先,數字產業具有重要戰略意義,追趕發達國家先發優勢亟需政府積極作為。如光刻這一典型的技術密集型數字產業,其“卡脖子”技術的突破依賴于政府主動營造有利制度環境,為企業實現技術知識交流和擴散搭建橋梁。①楊武、陳培、Gad David:《光刻機產業技術擴散與技術動態演化——對“卡脖子”技術的啟示》,《中國科技論壇》2022 年9 期。其次,數字產業集群發展過程中的“市場失靈”不容忽視。當數據、技術、人才、資本等要素持續不斷匯入集群,因其會帶來負外部效應、公共物品供給不足、“路徑依賴”和技術鎖定等問題②陳勇江:《產業集群“市場失靈”中的政府職能定位》,《中國行政管理》2009 年第5 期。,僅憑市場機制無法實現資源的有效配置,可能導致產業發展停滯不前、經濟結構失調和總量失衡。因此,數字產業的戰略意義強調政府須積極促進集群發展,同時為了消弭市場失靈的負面影響,國家應采取適當的產業手段予以有效扶持。而財政、稅收法律手段是產業手段中極為重要的組成部分,要與金融、城市規劃、勞動保護、知識產權等諸多領域形成合力,并輔以明確的法律責任。值得注意的是,完善稅法體系和具體制度、逐步實現稅收治理現代化本身就是中國式現代化的重要組成部分。③孫璐偉:《論土地增值稅改進:定性、定位、定向與定則》,《中國土地科學》2023 年第11 期。綜上,財稅法促進數字產業集群發展之必要性不僅在于促進社會經濟高質量發展這一“外在功用價值”,還在于助推財稅和法治的動態平衡與互促共進,即推動實現國家財稅法治現代化這一“內在規范價值”。

2.可行性:財稅法的規制性特征與二元措施

財稅法的規制性是其最重要的特性之一,即在調整的目標和手段方面將積極的鼓勵促進和消極的限制禁止相結合,這種結合是一種為解決現實復雜的經濟和社會問題而在法律上作出的高層次的綜合制度安排。①張守文:《經濟法理論的重構》,北京:人民出版社,2004 年,第221-226 頁。許多財稅法規范源自財稅政策的法律化,運用法律化的財稅手段,故而具有突出的規制性。進言之,促進數字產業集群發展的財稅法措施形成二元類別——積極的鼓勵促進措施和消極的限制禁止措施,妥善組合這兩類措施有助于多方位促進數字產業集群形成和發展、培植競爭力。

關于積極的鼓勵促進措施,誠如前述,數字產業集群在外觀上既表現為行為主體(企業和地方政府、高等院校、科研院所、服務中介等機構)地理位置鄰近的產業集群,又表現為突破物理空間束縛的“虛擬”產業園區,即有產業聯系的各行為主體能夠通過數字平臺實現彼此互動,這種互動不局限于上下游投入和產出的貿易依賴,還囊括非貿易的互相影響和互相作用。具言之,數字產業主體之間的集聚不但可以是距離相近而形成的物理空間集群,還可以是數字技術主導下的虛擬空間集群。

首先,就數字產業物理空間集群而言,財稅法的鼓勵促進措施聚焦于地方政府運用財稅政策,推動行為主體在本地區開展實地合作。在地方政府維度上,政府與產業之間的信息不對稱程度是非常低的②阮建青、石琦、張曉波:《產業集群動態演化規律與地方政府政策》,《管理世界》2014 年第12 期。,地方政府能夠為集群目標制定和調整財政支出(包括財政撥款、政府采購、財政投資、財政貸款等)政策和稅收優惠政策,為數字經濟核心產業的發展提供合適的公共物品,吸納市場主體參與集群政策的制定、實施和完善過程,從而為集群形成與發展創造條件。其次,就數字產業虛擬空間集群來說,財稅法的鼓勵促進措施強調中央政府的頂層設計和宏觀協調。虛擬空間集群不囿于物理空間的限制,也無法享受地理鄰近帶來的益處,如促進知識流動和溢出的“鄰近效應(proximity effect)”。③Giovanni Abramo,Ciriaco Andrea D’Angelo&Flavia Di Costa,“Knowledge Spillovers:Does the Geographic Proximity Effect Decay Over time? A Discipline-level Analysis,Accounting for Cognitive Proximity,With and Without Self-citations”,Journal of Informetrics,Vol.14,No.4,2020,pp.1021-1036.但技術主體之間地理鄰近對技術創新的影響作用與知識類型相關,知識的編碼化越明顯,對地理鄰近的要求就越低④王緝慈等:《超越集群:中國產業集群的理論探索》,北京:科學出版社,2010 年,第14 頁。,數字技術的基礎是較為典型的“編碼知識”,這為虛擬空間產業集群提供“可能”,而中央政府的頂層設計則為其創造“需要”,通過中央統一規劃打破行政區劃界限和地方利益分野,如以中央財政支持通用數字平臺建設,打通連接數字產業網絡化運營和管理的“需要”環節與“可能”環節,從而構建虛實結合的數字產業集群生態。

關于消極的限制禁止措施,根據規制性特征,財稅法的促進作用不僅凸顯為鼓勵促進的“直接促進”,亦表現在限制禁止的“間接促進”。在以財稅法措施促進數字產業集群發展的宏觀思路鋪陳上,不應輕視或忽視后者的重要作用,只有重視“間接促進”的價值,方能充分發揮經濟法作為促進法的功能⑤張守文:《數字經濟發展的經濟法促進》,《經貿法律評論》2023 年第5 期,第10 頁。,達致“雙向促進”的最大成效。

在促進數字產業集群過程中,財稅法的間接促進主要體現為對行為主體不良行為和不法行為的限制與禁止。一則,數字經濟日漸成為經濟本身,在縱深發展的過程中相關企業、知識機構與中介服務機構過度偏重自身在產業集群中的利益和話語權,對內惡性競爭,對外打壓競爭,從而導致市場調節機制失效,引發經濟結構失衡,這就需要宏觀層面的財稅法調整,如適時調整產業規劃和財政支出、設置稅收重課措施、改善收入分配結構等。二則,數字產業集群的巨大前景在于超脫物理空間羈絆的虛擬集群,如此方能最大限度調動全國乃至世界各地資源稟賦和數字產業鏈優勢。但在分稅制財政管理體制下,中央與地方的利益本身就有矛盾和張力,地方政府基于自身財政利益會更關注本區域內產業發展、要素流動和市場建設,繼而有動力從事諸多區域封鎖、阻礙分工、市場割據的行為,這就需要財稅法治手段加以事前防范、事中控制和事后懲戒,如建立財政行為違規違法懲戒機制,明確行為認定、實施范圍和具體懲戒方式。

(三)財稅法促進數字產業集群發展的三大要素

財稅法促進數字產業集群發展須關注與“數字產業”“產業集群”“財稅法”相關的三大核心要素,分別是重構數字產業價值鏈,提高產業附加價值;塑造虛擬集群空間,打造“虛實融合”的產業集群新生態;提高財稅法制化程度,提升產業集群治理法治化水平。以下分述之。

1.拓掘數字產業價值鏈重構路徑

擁有高水平且體系完整的產業鏈是世界級產業集群的重要特征之一,體現在兩個方面:一是集群中的產業附加價值高,二是形成從產品設計、技術研發、產品制造到物流分銷、產品營銷、品牌塑造的完整產業鏈。①王振等:《長三角共建世界級產業集群研究》,上海:上海社會科學院出版社,2021 年,第54 頁。然而我國數字產業在迅猛發展的同時,依然面臨“大而不強快而不優”的窘境。

以數字經濟核心產業之一的集成電路產業為例,我國集成電路產業在“政產學研用”相關機構的協同努力下呈現出高增長態勢,卻因受制于以美國為首的西方發達國家的限制和封鎖,加之產業前期基礎薄弱,導致我國集成電路產業存在核心技術和核心產品嚴重不足、產業鏈關鍵環節缺失或競爭力弱的境況。為應對我國在全球集成電路產業中的“后來者劣勢”,以及因產業知識積累和技術進步而產生的外部遏制壓力②楊道州、苗欣苑、邱祎杰等:《我國集成電路產業發展的競爭態勢與對策研究》,《科研管理》2021 年第5 期。,亟需推動產業價值鏈的兩端向上和向外延伸,其中的關鍵舉措就是以產業集群式發展模式打造“產業創新系統(sectoral system of innovation)”③Franco Malerba,“Sectoral Systems of Innovation and Production”,Research Policy,Vol.31,No.2,2002,pp.247-264.,帶動國產集成電路設計業、制造業、封裝測試業和專用材料業創新能力升級,并通過集群內知識創新和共享、產業基礎能力建設和專業人才培養來提升創新策源能力、市場占有率,增強產業影響力和全球話語權,進而實現產業價值鏈重構(見圖5)。

圖5 集成電路產業價值鏈重構

2.解決虛擬空間集群建設難點

數字產業集群不僅采用地理鄰近、空間和資產固定的傳統產業集群模式,還旨在實現專業知識、行業資源、經濟結構、交易網絡的數字化,加強地理位置遙遠的行為主體之間的互信互聯互動,創建和完善跨地域創新網絡。這需要特別關注虛擬空間產業集群建設的難點和堵點。

第一是“意愿關”,虛擬空間集群的前景如何尚待各行為主體做出評估,融入虛擬空間集群的價值高低、獲取相關資源的難易程度、主體之間的互信水平會直接影響其判斷結果,從而決定參與者的意愿。第二是“技術關”,對于企業和政府來說,探索新的數字技術、開發新的信息和通信技術(ICT)基礎設施是一大挑戰,沒有一個具有多維架構的數字網絡技術平臺,行為主體和實體集群之間就無法進行互聯溝通,虛擬空間集群將無從談起。第三是“安全關”,身處虛擬空間集群的各行為主體主要通過數字平臺進行溝通,其中的數據安全性、算法透明度、交易公平性等都是焦點問題。第四是“法律關”,虛擬空間集群具有超脫傳統時空限制的能力,應對其中蘊含的平臺治理、數據和隱私保護、網絡安全風險防范、知識產權保護與共享等重要議題,構建一個“強化和確使人們遵守一個健全社會所必不可少的道德規則”①[美]E·博登海默:《法理學:法律哲學與法律方法》,鄧正來譯,北京:中國政法大學出版社,2017 年,第400 頁。的法律框架乃是亟務。

3.提升財稅法制化與產業集群治理法治化水平

財稅法的促進規范涵蓋“柔性促進”和“剛性促進”,并以前者為主、后者為輔。具言之,柔性促進規范即指導性、鼓勵性規范,表現為國家政策、有關制度的制定和宣布,以及鼓勵市場主體從事與上述國家政策、制度相適應的行為,具有“誘導性”;剛性促進規范則指強制性規范,包括規定市場主體必須遵守的行為模式,以及強調政府必須承擔的促進職責。②焦海濤:《論“促進型”經濟法的功能與結構》,《政治與法律》2009 年第8 期。不論是柔性促進規范抑或剛性促進規范,都離不開法制建設提供的法律前提和制度基礎,進而形成“財稅法律—財稅法規—財稅政策”兼而有之、層次分明、協調有序的制度體系,唯此方能使財稅政策有法可依且于法有據,減少其隨意性與不可控性,保證財稅法促進措施滿足“目的正當、方向無誤、手段正確、力度合適”③侯卓:《論稅法分配功能的二元結構》,《法學》2018 年第1 期。等要件。

與此同時,實現數字產業集群治理法治化除了要有法制支撐,還需要法制框架下的“多元協作治理”,亦即集群內部包含多元治理主體和彈性治理結構。④周泯非、魏江:《產業集群治理模式及其演化過程研究》,《科學學研究》2010 年第1 期。政府機構不是唯一的治理主體,企業、行會、商會、公共服務機構、高等院校及其他機構都能發揮各自治理作用,市場規律和創新邏輯得到肯認與遵循。數字產業集群是基于創新要素的高技術部門集群,多元協作治理模式有助于主體間達成共識,營造互信互學的氛圍,產生促進創新的效應。

四、財稅法促進數字產業集群發展的系統構造:中觀架構與微觀細節

早在二十多年前就有經濟學家斷言,電信技術領域可能是發展中國家后來居上超越發達國家最好的領域,因為該領域內的技術和經濟結構變化最快,對其他基礎設施投資有著最大的影響力。⑤[美]萊斯特·C·梭羅:《中國的基礎設施建設問題》,《經濟研究》第1997 年第1 期。對廣大發展中國家而言,這番論斷在數字經濟引擎轟鳴的現在看來似乎只剩下幾分道理,因為數字技術已然成為發達國家持續拉開和鞏固發展差距的一大利器。而我國欲化身“經濟發展馬拉松”中的“長跑運動員”,成為經濟發展最成功的國家之一,就需要果斷把握數字技術跨越發展良機,用公共政策指引和統籌數字產業集群,使產業胚胎煥發勃勃生機,得以茁壯生長。財稅法促進措施是其中的重要手段之一,在具體的制度建構中需要把握建構重點,完善財政手段和稅收手段的制度構造與安排。

(一)財稅法促進數字產業集群發展的建構重點

首先,優化財稅法促進手段與區域重大戰略的適配性。數字產業集群發展關乎國家經濟發展大局,而區域重大發展戰略對中國式現代化建設具有引領和帶動作用,財稅法促進手段的結構設計應與京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設、長江經濟帶發展等區域重大戰略相匹配,為此應當妥善駕馭財稅政策和區域重大戰略的相互關系,優化數字產業集群空間布局并助力區域重大戰略深入實施。

其次,提高財稅法促進手段與產業發展階段的耦合性。數字產業類別多樣,發展階段各有差異,加之不同稅種也有不同的政策效果,在特定數字產業發展的不同階段,需要有與之匹配的財稅政策。①鄧偉:《集成電路產業發展促進的財稅法路徑研究》,《大連海事大學學報(社會科學版)》2019 年第5 期。在制定財稅激勵政策時,充分考慮數字企業生命周期特征,加大對成長期企業的支持力度②鄧峰、楊國歌、梁翠月:《稅收激勵與數字產業創新效率》,《商業研究》2023 年第2 期。,促進和扶持集群內數字企業增量創新。

再次,增強財稅法促進手段與市場“無形之手”的協調性。財稅政策是國家的一項重要制度安排,不但制約著政府的財政收支規模,也影響到相關市場主體行為、成本收益和價值預期,對產業結構升級、產業集群進程形成激勵或約束效應,因而務必尊重經濟規律,尤其是價值規律和競爭規律,并保障市場主體的經濟自由權,特別是交易和競爭的自由。③張守文:《政府與市場關系的法律調整》,《中國法學》2014 年第5 期。尊重和充分發揮市場“無形之手”的功能作用是產業集群持續發展的鎖鑰,更是我國經濟行穩致遠的關鍵。

最后,注重財稅法促進手段本身的科學性和連貫性。我國是采用財稅政策較多的國家,將財稅政策運用于引導產業發展和宏觀調控都有較長一段時期,積累了一定經驗,但仍存在諸多問題:一是財稅政策出臺科學性不足,相當一部分都是基于經驗判斷,缺少事前定向測度和評估以及事中科學管理;二是財稅政策運用連貫性不夠,政策調整缺乏內在且獨立的動態機制,波動性強以致政策成本代價較高。④胡小梅:《財稅政策對產業結構升級的影響機制與效應研究》,北京:中國財政經濟出版社,2019 年,第2-3 頁。因此,務必重視財稅政策自身的科學性和連貫性,方能在錯綜復雜的國內外經濟形勢下,以更積極有效的財稅法手段推動“數實融合”程度進一步加深,構建具有國際競爭力的數字產業集群。

(二)財稅法促進數字產業集群發展的具體制度安排

“現代世界經濟的特點就是鼓勵政府出臺政策促進增長并創造機遇。”⑤[美]愛德華茲、米切爾:《全球稅收革命:稅收競爭的興起及其反對者》,黃凱平、李得源譯,北京:中國發展出版社,2015 年,第231-232 頁。國家財稅體制和政府財稅政策既得益于和受限于經濟發展狀況,亦會對后者產生正向促進或負向抑制作用,故符合規律、連貫有序的制度安排尤為重要。“真正的市場社會需要政府在市場調節上扮演積極的角色,而此角色有賴于政策決定,這些都不能化簡為某種技術或行政功能。”①[英]波蘭尼:《巨變:當代政治與經濟的起源》,黃樹民譯,北京:社會科學文獻出版社,2013 年,第29 頁。財稅法促進手段在講求科學性和連貫性的同時,也要保持其特有的獨立性和靈活性,這都需要在具體制度安排中加以彰顯。由于財稅法促進數字產業集群發展的制度細節不勝枚舉,以下從“財政分權—財政支出—稅收制度(財政收入)”的角度出發討論其中部分要者。

1.財政分權方面

財政分權的核心是財政權(與財政收入和支出相關的各種實體和程序權力)在政府之間的分配問題,包括中央和地方政府之間、地方的上級政府和下級政府之間,以及中央財稅主管部門和地方政府之間,我國財政分權體制的形成和改革進程與上述政府之間的博弈密切相關。在我國,地方政府雖是單一制下中央政府的代理人和決策的執行者,但同時也是經濟活動的參與者和市場規則的制定者,地方政府的多重角色會影響其產業發展戰略抉擇,從而顯著影響地方產業發展軌跡。

財政分權有關數字產業集群的制度安排需要立足于對產業集群的一般作用。有實證研究表明,我國財稅分權制度會給產業集群發展帶來“競優”的制度紅利,為最大限度釋放這一紅利的積極效果,需要進一步推動政府間事權清單制度改革,讓省以下財政分權改革落到實處。②閻川、雷婕:《財政分權對產業集聚影響的實證分析》,《經濟評論》2019 年第3 期。衡量產業集群水平高低的關鍵在于創新程度,而財政分權對技術創新效率的提升有顯著的促進作用,財政分權改革會激勵地方政府加大對技術創新活動的支持力度。③卞元超、白俊紅:《“為增長而競爭”與“為創新而競爭”——財政分權對技術創新影響的一種新解釋》,《財政研究》2017 年等10 期。因此,為建成具有較強國際競爭力的高水平數字產業集群,必須促進財政分權規范化,清晰界定和合理劃分省級以下政府的財政事權和支出責任,減少無謂且低效的府際財政競爭,使合理范圍內的府際財政競爭由無序走向有序。

2.財政支出方面

財政支出是政府將“取之于民”的所得“用之于民”的過程,從法律的角度來說,包括財政撥款法、政府采購法、財政投資法和財政貸款法在內的財政支出法是財稅法體系中最重要、最復雜的領域之一。④劉劍文:《財稅法——原理、案例與材料(第五版)》,北京:北京大學出版社,2022 年,第94-95 頁。與促進數字產業集群發展相關的主要是財政投資制度和財政撥款制度。

財政投資是促進數字產業集群發展的必要舉措。通過指向性地安排支出項目、調整支出結構,政府財政支出可以用直接投資的方式影響產業發展,還可以用示范作用引導社會各類經濟主體的產業選擇和投資決策。⑤胡小梅:《財稅政策對產業結構升級的影響機制與效應研究》,北京:中國財政經濟出版社,2019 年,第23 頁。其一,財政投資應繼續適度超前推進數字基礎設施建設。⑥《繼續適度超前推進數字基礎設施建設》,http://www.ce.cn/cysc/tech/gd2012/202308/22/t20230822_38682041.shtml,2023 年8 月23 日。5G、工業互聯網、人工智能、數據中心等數字基礎設施是數字經濟的發展基石,也是搭建虛擬數字產業“園區”的必要支撐,是數字時代經濟社會發展不可或缺的依托。其二,針對不同數字產業、企業制定不同的投資政策,提升財政對數字產業集群的投資效能。為了充分發揮財政投資的引領和示范作用,不應將政府投資局限于“旱澇保收”的低風險投資,而應將其作為高新技術研發中的催化劑,以技術創新推動“卡脖子”問題的解決;同時加強投資細分領域的中小企業和初創企業,將財政投資范圍由“單一企業—單一產業”向“企業生態圈—產業生態鏈”轉變。其三,為充分發揮財政投資撬動作用,激發民間資本活力,須進一步完善政府產業投資基金投融資機制,為促進數字產業集群發展,在控制好政府投融資工具風險的同時①孫璐偉:《經濟法風險理論視域下我國地方政府專項債風險防控路徑研究》,《稅務與經濟》2022 年第6 期。,為相關企業、機構的金融創新提供適當空間。

財政撥款是促進數字產業集群發展的有效手段。財政撥款對受款主體有一定約束,但仍具有突出的無償性,對相關企業、科研院所等的獎勵、補助和資助是其主要形式。此外,除了行業龍頭企業、其他中小企業和產業孵化器,產業集群促進機構對集群內優勢企業整合、產業生態培育、公共服務平臺搭建等的重要作用不容忽視,財政撥款應支持數字產業集群促進機構的建立和維護,完善數字產業集群式發展矩陣。

3.稅收制度方面

現代國家的財政收入主要包括稅收、公債、費用、彩票和某些特定的資產收益等,大致可以劃分為稅收收入和非稅收入,且前者所占比重極大。本節集中討論稅收促進數字產業集群發展的制度安排,其中最重要的就是稅收優惠政策,且稅收優惠政策始終是左右稅制改革成敗、決定稅法發展成效的重要因素,故以下分別從“創新發展”與“協調發展”兩大導向對其展開論述。

一方面,促進數字產業集群發展的稅收政策安排應以“創新發展”為首要導向。稅收優惠政策可以分為激勵性措施和照顧性措施,前者依據的是促進型經濟法中的授權性規范,是基于鼓勵、扶持或促進特定區域、產業或行業發展的需要而制定的;后者則是以鼓勵公益活動為目的,其優惠對象為從事公益活動的機關、組織。②黃茂榮:《稅法總論(第三冊)》,臺北:植根法學叢書編輯室,2010 年,第363 頁。促進數字產業集群發展的稅收優惠政策當屬激勵性政策工具,存在客觀上減少稅收收入的結果,本身就是一種與增加稅收背道而馳的“發展導向型”③張守文:《論“發展導向型”的稅收立法》,《法學雜志》2016 年第7 期。舉措,具體到數字產業集群促進,更應強調發展的創新性。因此,具體的稅收優惠政策應著重提升集群內數字企業的創新策源能力。從產業鏈角度來說,須重點支持數字技術研發環節、科技創新成果轉化環節;從企業角度來看,除了對數字行業龍頭企業的政策扶持,還需加大對中小型和初創企業人力資本投入的稅收優惠力度;④韓柏:《集群創新視角下的中小企業財稅政策支持》,《稅務研究》2016 年第8 期。從人才角度而言,稅收優惠尤其是個人所得稅優惠應積極推動數字產業相關人才的培養,如擴大數字科技成果免稅范圍、直接技術轉讓收益減免所得稅等⑤李沫:《財稅政策激勵對數字產業發展影響研究》,東北財經大學2021 年博士學位論文,第228 頁。,并幫助高端型和緊缺型人才在數字產業集群內部不同企業之間順暢流動,從而形成“國家創新平臺—行業龍頭企業—中小微型企業—數字科技人才—產業集群促進機構”兼而有之、具備創新策源能力和持續發展動能的集群矩陣。

另一方面,促進數字產業集群發展的稅收政策安排要以“協調發展”為第二導向。此處的“協調”不僅注重稅收優惠政策之間的協調性,亦要求不同地域、行業數字產業集群發展的協調性。其一,合理搭配各種具體稅收優惠措施以提升其政策實效。稅收優惠措施的類型紛繁多樣,從某種程度上說,稅法規范的復雜性正是稅收優惠措施的多樣性所造就的。⑥葉姍:《稅收利益的分配法則》,北京:法律出版社,2018 年,第54 頁。具言之,需要針對數字產業集群不同階段的發展特點,根據不同稅種的側重點使用稅收減免、延期納稅、退稅、稅前扣除、優惠稅率等稅收優惠形式。如就數字行業主要稅負——增值稅來說,其抵扣機制是增值稅法建制的精髓,也是增值稅優惠設計的核心規范①葉姍:《增值稅法的起草與設計》,北京:法律出版社,2023 年,第119 頁。,擴大數字企業增值稅抵扣范圍、優化退稅程序、縮短退稅周期,才能更好地為數字企業生存、數字產業集群發展提供助力。而就關稅來說,則要更進一步對核心數字產品、技術、服務進口實行極低關稅甚至免征關稅政策,同時加強數字產品和服務的出口退稅支持力度。其二,加強府際稅收協調與征管合作,改進跨區域稅收分享機制。誠如前述,數字產業集群的一大重要發展前景為虛擬化集群,為促進分散在各地區的數字企業之間進行有效合作,務必減少因部分機關越權制定稅收優惠而導致的無序稅收競爭,可以借鑒美國和歐盟的相關經驗,在中央層面建立區域稅收協調機構的同時,倡導地方層面達成自發性的區域稅收合作協定②馬海濤、孟曉雨:《促進全國統一大市場建設的稅收優化路徑研究》,《稅務研究》2022 年第8 期。,通過稅收利益的妥善分配促進數字產業虛擬化集群的形成與發展。

五、結 語

數字產業集群及其所帶來的創新性、整體性、系統性和協同性發展是數字經濟引擎保持轟鳴的燃油,打造具有國際競爭力的數字產業集群,既是我國數字經濟發展的階段性成果,又是實現“數實融合”、繼續推進高質量發展的必經之路,這種“階段性—持續性”二元特征與“目的—手段”二元功能充分彰顯其重要意義,并凸顯不啻于前者的復雜性。與之相關,數字產業集群促進研究并非局限于某個單一學科,在法學內部也不純粹是某個部門法的問題。緊扣這一根本,促進數字產業集群發展離不開多元政策工具箱,且多種政策工具發揮作用的方式亦不是單一向度的簡單疊加,而是建立在準確知識基礎之上和動態時空背景之下的配合激勵。運用財稅法手段促進數字產業集群發展有其必要性與可行性,為此需要深刻認識數字產業集群有別于傳統產業集群的特殊性,展望虛擬化集群發展的廣闊前景,充分把握財稅法規制性特征、二元措施和三大要素;同時把握具體制度建構重點,完善財政手段和稅收手段的制度構造與安排。法律研究者務必了解科技進程,理解時代趨勢,并通過制度安排為科技創新和經濟發展保駕護航。探究促進數字產業集群發展的法律路徑絕不只是描繪一幅美輪美奐的圖景,而是卓有成效地回應現實需求,竭盡所能地引領時代進步。