“杜立特行動”中的浙江營救記憶

阮發俊/浙江省檔案館

2023年11月15日,習近平主席在舊金山美國友好團體聯合歡迎宴會上的演講中說道:“浙江衢州有一個杜立特行動紀念館,當年獲救的美國軍人的后代經常來到這里,向見義勇為的中國人民表達敬意。我相信,血與火鑄造的中美兩國人民友誼一定能夠代代相傳。”

習近平主席所說的這個故事要從太平洋戰爭爆發時說起:1941年12月7日,日軍偷襲珍珠港,美國海軍損失慘重,在廣闊的太平洋幾無防守兵力。半年內,日軍橫掃東南亞和西太平洋地區,西及緬甸,南至爪哇,東達所羅門群島及威克島,逼迫駐菲律賓的美軍投降。為重振士氣,美國軍方決定對日本本土實施轟炸,在心理上震懾日軍,挫敵鋒芒。當時,由于海軍艦載機航程不足,故美軍秘密改裝B-25型陸上轟炸機從航空母艦上起飛,轟炸日本本土,之后轟炸機隊飛往中國,降落在浙江衢州機場。這項壯舉以參戰的杜立特中校的名字命名為“杜立特行動”。

1942年4月18日晨,航母戰斗群在預定起飛海域之外遭遇日本監視船,轟炸機隊被迫改變計劃,提前從大黃蜂號航空母艦上起飛,美軍艦隊立即返航。中午時分,機隊相繼在日本東京、橫濱、橫須賀、名古屋、神戶上空投下炸彈,之后16架飛機中的15架徑飛中國大陸。由于提前起飛增加了航程,更改了預定的降落時間,再加上事前過度保密導致的中美雙方聯絡不暢、氣候等原因,15架飛機全部墜落在浙江、安徽、江西、福建省方圓數萬平方公里的區域內,75名飛行員在黑夜中迫降、棄機跳傘。落地的飛行員均得到中國百姓救助,其中64人成功脫險,重返反法西斯戰爭前線。

浙江省地處東南抗日前線,位于中國大陸海岸線中部的東海之濱,處在日本本土和日軍占領下的臺灣的交通要沖,成為中國和盟軍開展合作的重要舞臺,戰略價值不言而喻。太平洋戰爭爆發后,中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭融為一體,中美軍民正式攜手,共同抗擊兇惡的日本侵略者。早在1942年初,衢州機場的改擴建工程就加速進行,準備迎接美國重型轟炸機進駐,對日本本土進行打擊,金華、衢州、淳安等地百姓冒著風雪上山伐木,運送施工木料,備嘗艱辛。抗日戰爭期間,浙江軍民多次與盟軍合作,付出了巨大的犧牲,留下了許多感人至深的故事,為反法西斯戰爭的勝利作出了貢獻,其中最突出、影響最大的就數1942年4月的營救杜立特轟炸機隊飛行員事件。

在既有工作的基礎上,為深化歷史研究,用檔案重現真實營救過程的全貌,2023年下半年,浙江省檔案館與安徽、江西、福建三省的有關檔案部門和研究機構對接,分赴各地溝通交流,力求在掌握各地檔案資料線索的基礎上進行資源整合,為加強中美民間友好交往提供檔案支撐,取得了階段性成果。在查找閱讀檔案、綜合分析資料內容、借鑒已有的學術成果后,我們厘清,75名飛行員中的43人降落在浙江境內,除3人在迫降過程中犧牲,3人不幸被俘外,37名飛行員得到浙江軍民的救助而脫險,占獲救總數64人的近六成。現就與浙江有關的各機組(按轟炸機自大黃蜂號上的起飛順序編號)救助情形分述如下:

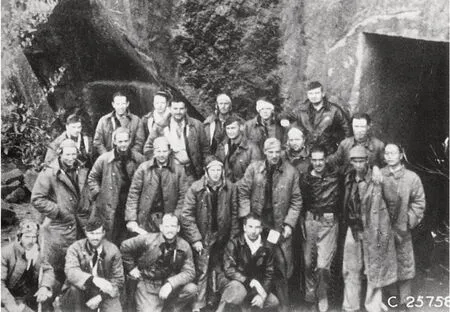

較早到達衢州的4個機組飛行員在中國空軍第13總站防空洞前合影

1號機組

包括杜立特中校本人在內的1號機組降落在今杭州市臨安區境內的天目山區,5名飛行員或走進中國軍營,或遇見略懂英語的小學教師。由于距國民政府的行政機構——浙西行署較近,一夜后均順利脫險,在浙西行署集合。

2號機組

2號機迫降在今寧波市鄞州區咸祥鎮的棉田里,5名機組成員沒有分散。由于距日軍占領的寧波城、奉化城近在咫尺,一旦走錯方向,后果不堪設想。飛行員們在山里躲了幾天,后在奉化境內遇見國民政府軍游擊隊,渡過象山港,經寧海、新昌、嵊縣、東陽抵達義烏,換乘火車到衢州。

3號機組

3號機組分別傘降在遂昌、江山境內,機師法克特在降落過程中不幸遇難,4人被兩縣人民成功救助。遂昌縣檔案館所藏為民國遂昌縣政府警察局檔案1卷,內容是柘德鄉北洋(村)盟機降落搶救事件詳情,包括搶救過程及物品清單。善良的村民們并用棺木盛殮了法克特的遺體,護送至衢州。江山市檔案館則存有20世紀80年代征集到的3號機殘片實物檔案1件,頗具特色。

5號機組

該機組4名飛行員降落在江山,1人落于江西玉山,均獲救助,是最早到達飛行目的地衢州的機組。江山市檔案館案卷中的護送3號機、5號機美軍飛行員人力車費收條是對救助細節最生動的詮釋。

6號機組

6號機迫降在象山縣爵溪鄉外海,2名飛行員在游上岸的途中不幸溺水身亡。因彼時象山淪陷,3位飛行員上岸后被偽軍俘獲,帶至象山縣城交給日軍。象山縣檔案館館藏爵溪鄉鄉長上報營救失敗經過情形的呈文,附有飛行員手書的兩紙求救信,上面寫道:“我是一個美國人。我須要到處州(衢州)或者到中國飛機場。然后我能得一架飛機到達重慶。假使有人能領我到飛機場,那末,當我們到那邊的時候,此人能得到賞格。倘使飛機場離此遠的話,那末領我們到最近中國兵隊那里去。”

7號機組

該機迫降在今象山縣南田島附近的海面上。5名機組成員中有4人重傷。當地漁民發現后,將他們救上岸,用門板做成擔架,橫穿南田島接到船上,偷運過敵艦艇封鎖線,送至海游鎮三門縣衛生院做簡單包扎。后送往當時附近幾個縣醫療條件最好的臨海恩澤醫院救治。

10號機組和12號機組

這兩個機組降落在浙江遂安縣(1958年并入淳安縣),10號機機長喬伊斯落在浙皖交界的山嶺上,從另一側下山抵達安徽屯溪,其余9人獲得遂安百姓的救助,順利脫險。

15號機組

15號機在今象山縣檀頭山島外的海面上迫降,當地軍民歷經艱難險阻,帶領他們突破日軍巡邏艇構筑的重重封鎖線,在7號機組之后到達三門縣海游鎮,接著趕往臨海恩澤醫院,與7號機組會合。該機組的懷特是1名軍醫,主刀了7號機機長勞遜的截肢手術,保住了他的生命。

20世紀40年代,在貧窮閉塞的中國,交通、資訊極不發達,廣大鄉村地區的百姓從未見過高鼻深目的歐美人士,縣城里的居民也僅和傳教士打過交道。面對從天而降的飛行員,大都經歷從相互不信任,甚至恐懼到相互理解和接受的過程。一旦他們知道這些美國朋友是在幫中國人打日本侵略軍時,就紛紛舍財舍命地幫助和護送他們,體現了淳樸的中國人民偉大的國際人道主義精神,用鮮血和生命在反法西斯戰場上筑就起友誼的長城。

1941年4月,日軍侵占浙東地區,寧波、奉化、象山等城鎮淪陷。從歷史的角度來看,因燃油用盡,降落在浙江沿海的2號機、6號機、7號機、15號機4個機組除迫降過程中的險象環生外,更多了一層被日軍捕獲的陰影。中國軍民營救出其中的3個機組,是冒著實實在在的生命危險的,其中7號機組、15號機組穿越了日軍的封鎖線,15號機組更在高塘島上躲過了日軍的搜查,沒有這些善良的中國人的協助,他們的勝利脫險是難以想象的。

轟炸日本構成了杜立特行動成功的一環,另一環是中國軍民無私無畏的援救。正如7號機機長勞遜在《東京上空三十秒》一書中敘述的情景:“救援站的負責人晚上來了,讓我大為振奮。好多事情令我情緒低落。我告訴他,在國內的時候,我經常看見街角和電影院有人為中國救援會募捐。我好多次只是從募捐箱旁邊經過,偶爾捐上一兩角,還覺得自己已經非常慷慨。我對他說,我覺得真是過意不去,心里直想哭。也許我確實哭了。”二戰時期,正是中美兩國間的互補支持和精誠合作,才構建起了戰勝侵略者最堅強的基石。