兩不相謝

潭柘寺,是我二十多年前就想去,可陰差陽錯一直沒去過的寺廟。人真是奇怪的動物,往往被一些莫名其妙的觀念左右著,比如住在故宮附近的人,反倒一點兒也不想進去看看國寶。我把潭柘寺留到現在才去看,就是所謂的時機到了。

無論到了哪個寺廟,我基本上都是守著規矩,保持安靜和禮貌,默默地看,默默地離開。但上初中的女兒,比我講究,小小年紀,已經去雍和宮燒過香了。她說,現在的中小學生,不少都喜歡拜佛和盤串。對此我的態度是,既不支持,也不反對。如果這么做,能給他們帶來點心靈放松,倒也沒什么。

在潭柘寺,我破天荒地第一次燒了香,買的那一禮盒香著實有點多,單靠一個年輕人,一下子是無法燒完的。我在旁邊燃燒的燈盞里點著了香,學著身邊人的樣子,雙手合十拜了拜,然后把香投到了香爐。如是,拜過了三道大殿,香燒完了,卻想起來自己什么愿都沒有許。燒香不許愿?這香是不是白燒了?

大殿邊上,寫給游客看的提示牌里,明明白白地寫著:不要本末倒置,不能帶著太強的目的性來拜佛,要先有誠心誠意,然后再許下愿望……按這個標準,我倒是蠻符合上香的禮儀,無欲無求嘛,不但嘴上一句話沒念叨,就連心里一點兒心思也沒動,抬頭看見各路菩薩,他們也是默默無語。凝視之間,忽然有點兒感動,他們不說話,是大音希聲,我不說話,只是一個凡夫俗子的無話可說。如果硬要拉扯關系,只能說在無邊無際的時間海里,我與菩薩之間,有那么幾秒的默契——當然,就算是這點遐想,也是我瞎編出來的,菩薩普度眾生,看不看得見我,有沒有心靈交會,不重要,我與各路菩薩,兩不相謝就好。

“兩不相謝”的說法,來自孫悟空。《西游記》第九十八回《猿熟馬馴方脫殼 功成行滿見真如》中寫道,師徒四人到達靈山福地,要過一座獨木橋,南無寶幢光王佛化身船夫駕了艘無底船,將不敢過橋的三藏、八戒、沙僧渡過了橋。過橋后,孫悟空提醒說船夫乃是接引佛祖,唐僧急轉身想要感謝佛祖,但無底船已經沒了蹤影,唐僧于是反過來感謝三個徒弟。看著師父,孫悟空說出了那段動人至深也耐人尋味的話:“兩不相謝,彼此皆扶持也。我等虧師父解脫,借門路修功,幸成了正果;師父也賴我等保護,秉教伽持,喜脫了凡胎。師父,你看這面前花草松篁、鸞鳳鶴鹿之勝境,比那妖邪顯化之處,孰美孰惡?何善何兇?”

《西游記》這一回的寫作,充滿了哲學意味,尤其因為“兩不相謝”這四個字的存在,更是層層疊疊充滿著暗示與隱喻。唐僧是孫悟空的師父,但很多時候,每當遇難,唐僧哭天喊地,總是孫悟空扮演師父的角色來拯救他。孫悟空說的“兩不相謝”,被解讀為師徒二人的目標已經高度達成一致,從此不分你我。但我更相信另外一個說法,行者這是在向他的師父告別,各自成佛之后,他們都會成為獨立的個體,恩義畫上句號,可能再無交集。“不謝”,是為了各自心無旁騖,也是為了再見時,不帶任何心理負擔地交流。

這番行程,我內心收獲良多——該默默無語時,保持放空和無言;該兩不相謝時,就不必說“謝謝”。若是被謝之人,也有著同樣的心思,大家該為這份默契而開心吧。

(編輯 鄭儒鳳 zrf911@sina.com,采采繪圖)

- 風流一代·青春的其它文章

- 小林漫畫

- 青問青答

- 我為什么不會和自己相處

- 我的大學

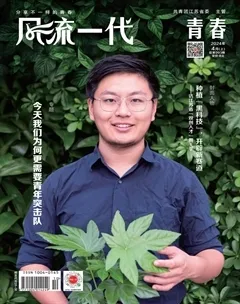

- “革命人永遠是年輕”

- 江南三月