明魯荒王陵保護研究

劉一瑩

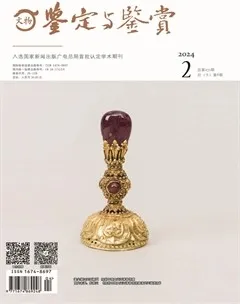

摘 要:明魯荒王陵是明太祖朱元璋第十子朱檀及其嬪妃湯妃、戈妃的陵墓。文章介紹了明魯荒王陵概況,探討其保護意義及現狀、問題,從保護修繕、防滲治理修繕、消防三個方面研究明魯荒王陵保護,以期為相關研究提供參考。

關鍵詞:明魯王墓;鄒城市;明魯荒王陵

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.04.010

明魯王墓由魯荒王陵、魯靖王墓、魯鉅野王墓組成,地處山東省鄒城市東北部。鄒城市,山東省轄縣級市,秦置鄒縣,縣治邾國故城;置平陽縣。兩縣隸屬薛郡①。元和元年(84),南平陽縣、高平縣復歸山陽郡②。1992年撤縣立市。鄒城市位于山東省西南部,總面積1616平方千米,是國家歷史文化名城,鄒魯文化的發祥地,也是儒家學派代表人物孔子和孟子的故鄉。

1 明魯荒王陵概況

1992年,明魯王墓被山東省人民政府定為山東省文物保護單位,2006年5月25日被國務院列為第六批全國重點文物保護單位。

魯荒王陵位于山東省濟寧市鄒城市市區東北12.5千米處,中心店鎮尚寨村北,九龍山南麓山③,是明太祖朱元璋第十子朱檀(1370—1389)及其嬪妃湯妃、戈妃的陵墓。荒王陵墓園位于九龍山南端第一座山峰南麓,當地稱“龍頭”,向東1.5千米為臥虎山,向西1.5千米為玉皇山,向南5千米為朱山。墓園前有白馬泉、九龍泉等,古白馬河上源,白馬河環繞陵區由東北往西南而西北流淌。魯荒王陵選址格局符合中國傳統風水學的“前朱雀,后玄武,左青龍,右白虎”的四神方位,為藏風聚氣、風水上佳寶地。

陵區分導引、陵園、陵寢三部分。建有內外城墻,外城墻南北長1200米,東西寬800米,總面積約為96萬平方米。其陵園南北長206米,東西寬80米,占地面積1.648萬平方米。陵區共有三個墓冢,中為朱檀墓,西側60余米處為次妃戈妃墓。正妃湯氏墓目前位置不詳。陵園主要建筑有御橋、陵門、二門、享殿、明樓、地宮,其中朱檀墓地宮分前后兩室,出土各類文物1300余件,是目前山東省出土文物最豐富的明代墓葬。

2 明魯荒王陵保護的意義

明魯王墓中的魯荒王陵為明代營建的第一座親王陵墓,其選址和建造為朝廷制定親王陵墓制度提供了實例,為明代親王陵寢體系奠定了基礎。

魯王是明代諸親王中傳世最長的一支,明魯王墓群是魯王世系的重要遺存,表現出時代特征,反映出獨特的歷史變遷。

魯荒王陵是目前山東省發掘最完整、出土文物最豐富、陵區占地面積最大、地宮距地表最深的明代墓葬,為研究明代親王陵寢制度及演變提供了重要的歷史資料。

明魯王墓的選址、方位選擇、環境處理手法等所反映出的風水格局對研究明代風水觀念和堪輿理論具有重要價值。

明魯王墓出土文物眾多,包括珠寶、玉器、瓷器、漆器、木器、金屬器皿、冕服等多種類型,為中國古代科技史研究提供了重要實物資料。

3 明魯荒王陵現狀及問題分析

3.1 陵園內部和圍墻的現狀

過御橋進陵園,陵園為長方形,后部為圓形墓冢,象征“天圓地方”。陵園四周建有高3.7米、寬0.7米、基厚1.4米的圍墻,為冰盤檐式磚石結構,墻體用40厘米長的青磚砌成。陵園中間設一隔墻,分前后兩進院落,前院稍大于后院,呈后高前低。

南墻有三門,稱“陵門”,中門獨高,側門較矮,翼然并列,系門洞式斗拱建筑(圖1)。第二道門稱“祾恩門”,與南門建筑在一條中軸線上,為四楹三門式木結構歇山單檐建筑,墻壁外側為青磚建成。

2022年2月,鄒城市文物保護中心委托山東省古建筑保護研究院和山東省文物工程公司對圍墻進行實地調研,發現圍墻局部失穩,墻面抹灰老化、空鼓、脫落嚴重,墻帽損壞嚴重,瓦件碎裂、缺失嚴重,瓦底灰、捉節夾壟灰、灰背層均脫落嚴重,墻基兩側的樹木距墻體過近,對墻體、墻基均造成較大威脅。三門屋面生長雜草、灌木,瓦件殘損,灰背層被破壞,松散有裂縫,墻面抹灰老化脫落,墻體青磚酥堿,地面青磚碎裂,地面凹凸不平。這些病害對建筑的安全構成嚴重威脅。為確保文物安全,2023年9月,山東崇文文物保護工程有限公司對陵園及圍墻進行修繕(圖2)。

后院中部的享殿稱“祾恩殿”,是祭祀朱檀的殿宇。臺基東西寬33米,南北長20.4米,殿前有長10米、寬15米的月臺,周圍鑲有玉石欄桿。享殿為陵區主體建筑,清代傾倒后,1987年有關部門對基礎進行了簡單的清理維護,現尚有26根柱礎,為明代遺物。

陵園后是方城明樓,明樓為歇山重檐斗拱建筑,建在方城之上,四面辟門。通高13米,方城高7.5米,磚石結構,下為線條雕刻粗獷有力的須彌座,頂部是正方形平臺,東、西、北三面設石階以通上下。

朱檀墓地宮在地表下26米,墓道長50米,墓室長20.6米,分兩重門,前室后室,兩室有甬道相連,前室南北長8.05米,東西寬5.25米,高4米,頂部為東西起券。甬道的券頂較矮,高1.9米,長1.95米。后室為棺室,南北長5.45米,東西寬8.2米。前室中部隨葬品有龐大的木雕彩繪俑群,共432個,分別為儀仗俑、車、馬等。后部中央設御案一張,案上放盝頂寶匣3只,內置木制貼金的“魯王之寶”印。后室中部朱漆金絲楠木棺槨在棺床之上。東側放置兩個戧金漆箱,裝冠、冕、袍、靴和玉圭、玉帶等,兩側桌放置文房四寶和琴棋書畫等物。

朱檀墓西60米處為王妃戈氏墓,地面有建筑,無史料記載,墓室比朱檀墓淺,距地表8米,墓室為磚砌券頂,長15.2米,寬4.3米,高4.13米,有前后室,兩側及后壁各有一龕室,放置隨葬品。墓門高2.3米,寬1.3米,厚0.2米,為雙扉樞軸式,有兩道石門,自來石支頂。

3.2 明魯荒王陵祾恩門和享殿的現狀

根據《魯荒王墓》考古報告:內城前、后兩進院落之間以中門相通,共三個門洞,中間門洞較寬,約15.2米,兩側門洞寬約3米,中間門洞即為今祾恩門所處位置。祾恩門即魯荒王陵墓園中門,面闊三間,進深兩間,綠琉璃瓦單檐歇山頂,為典型門殿建筑類型。

魯荒王陵享殿位于中門之后中院的中心偏北位置,前出月臺,坐北朝南,為陵寢組群中規模最大、等級最高的建筑,用以安放魯荒王神牌、進行祭祀儀式。現享殿僅遺存臺明及月臺部分,殿身不存,是內城僅存的建筑遺跡。

據《魯荒王墓》考古報告:20世紀70年代考古發掘時,享殿基址是墓園內城僅存的建筑遺跡,方向與墓園一致,為186度,整體呈“凸”字形,北大南小,北側基址東西長31.4米,南北寬14.4米,南側基址東西長15.6米,南北寬10米。臺基附近保存10根石柱礎,均外方中圓,大小幾乎一致,高49厘米,下部方形,邊長約75厘米,上部圓形,直徑約52厘米。

祾恩門存在屋面漏雨、瓦面下滑等病害,影響整體結構安全。享殿遺址的柱礎由于長期外露,存在風化侵蝕剝落、雨水沖蝕現象,各柱礎所受病害影響程度不同;現基址上種植灌木,其根系對遺址有一定影響。

3.3 明魯荒王陵墓室現狀

由于墓室為磚砌結構,戈妃墓磚墻表面無任何其他保護措施,朱檀墓地仗層受滲水溶蝕影響逐步剝落,導致滲水從磚縫滲入,墓室頂部滲水。

朱檀墓和戈妃墓后室墻體及地面存在大量凝結水,抽風機已無法正常工作,墓室內濕度極高,魯荒王陵(朱檀墓和戈妃墓)主要存在裂隙滲水、地表集水及墻磚風化病害,地下水位高于墓室頂部、墓室內外溫差大、內部長期處于高濕狀態是影響墓室長久保存的主要原因。

4 明魯荒王陵保護修繕

4.1 墻帽、屋面維修工程

2023年9月,鄒城市文物保護中心委托山東崇文文物保護工程公司對圍墻墻帽、三門屋面進行全部揭瓦維修。

4.1.1 瓦件拆卸

屋面揭頂卸瓦時,盡最大可能保護原來的瓦件。將可以使用的筒瓦、板瓦、滴水等瓦料附著的灰、土鏟除掃凈,并按規格形制分類存放,同時對已風化酥堿、缺角、斷裂的瓦件做好照片記錄及數量統計。各種類型的瓦件經過挑選后再用,對瓦件進行輕微敲打、掃凈,有裂紋、聲音不好的撿出不用。

屋面揭頂卸瓦后,記錄建筑苫背層的做法、厚度。灰背層由于自然因素,存在裂縫、空鼓酥裂、局部低洼存水等病害,鏟除苫背時注意保護下方墻體。拆除瓦頂過程中,配合照相記錄工作。重新裝瓦前,將新瓦及舊瓦分開集中安放,檐頭瓦件按同種規格、花飾重新編組安放。

4.1.2 苫背和佤瓦

苫背層自下而上依次為摻灰泥背、月白灰背。摻灰泥背約七八成干后,上抹青灰背一層,厚約20毫米,白灰、青灰、麻刀的重量比為100∶8∶3。在刷青灰漿趕壓的工序中,在灰背上散鋪一層麻刀,應扎到灰背密實、光滑、硬結為止。青灰背干至八成時,表面應注意打拐子防止瓦面下滑,然后開始佤瓦。佤瓦分中、號壟、排瓦當。屋面的分中需找出中間一趟底瓦瓦壟的中點,做出標記。確定中間一趟底瓦和兩端瓦口之間趕排瓦口,瓦口位置確定后,瓦口釘連檐,這一步為排瓦當。

佤瓦,先審瓦,還應沾瓦,用生石灰漿浸沾底瓦的前端,沾漿的部分占瓦長的2/5。黑活筒瓦使用捉節夾壟灰作法,捉節灰夾壟灰及熊頭灰使用月白灰。佤瓦時瓦要擺正擺平,瓦翅跟線。瓦與泥的接觸面達100%。抹好佤瓦泥后還要在佤瓦泥上澆一層白灰漿,相鄰瓦壟的瓦翅互相交錯疊壓。佤瓦后,整個屋頂刷漿提色。瓦面刷青漿,檐頭、當溝刷煙子漿。

4.2 墻體墻面維修工程

對墻體裂縫采取壓力灌注細水泥漿方式加固。先清理干凈裂縫,用水濕潤裂縫,然后用黃泥或砂漿封堵裂縫表面,沿裂縫設置和固定灌漿嘴,灌漿壓力一般控制在0.2兆帕左右,灌漿順序自下而上,灌一段距離應停頓10分鐘左右,直到不進漿為止。灌漿距離表面1厘米時,用細水泥漿加原色磚粉(磚粉粒徑不大于100目)補抹嚴實,最后做舊,保持與周圍墻面顏色一致。

4.3 油飾維修工程

現場勘察,三門門扇及門框表面油飾老化脫落,按原做法重做門表面油飾,地仗為一麻五灰做法,具體做法如下。

4.3.1 地仗操作工藝

地仗操作工藝順序:木基層處理→汁漿→清理→捉縫灰→打磨→修整清理→掃蕩灰→打磨→清理→使麻→打磨→清理→壓麻灰→打磨→清理→中灰→打磨→清理→細灰→磨細鉆生→打磨→清理。

4.3.2 材料配比

油漿:油滿∶血料∶水=1∶1∶20。

捉縫灰、通灰:油滿∶血料∶磚瓦灰=100∶114.4∶157。

粘麻漿:油滿∶血料=1∶1.2。

壓麻灰:油滿∶血料:磚瓦灰=100∶288∶211。

中灰:油滿∶血料:磚瓦灰=100∶288∶303。

細灰:油滿∶血料:磚瓦灰=100∶700∶656。

4.4 地面維修工程

重做三門地面,具體做法如下:

①清除地面青磚和舊墊層;

②素土找平夯實;

③墊層:用3∶7灰土兩步,虛鋪15厘米,夯實后達到12厘米,找平灰土墊層用鐵拍子將表面拍平;

④結合層:在墊層上鋪20毫米厚摻灰泥,灰泥比例為3∶7;

⑤地面墁磚:結合層鋪好后用麻刀灰和麥秸灰墁300毫米×155毫米×60毫米青條磚,最后用1∶3白灰砂漿勾縫。

在臺基及月臺周匝鋪青磚散水。粗墁,八錦方做法,泛水3%。青條磚規格為310毫米×150毫米×70mm停泥磚;素土夯實,三七灰土墊層一步,20毫米厚1∶3白灰砂漿結合層,墁青條磚,M5.0混合砂漿勾縫,縫寬≤3毫米。地面墁磚時將磚塊逐行按線擺正,用水平尺和拐尺檢驗磚塊是否方正,邊棱接縫是否嚴密平直。隨時用木墩錘擊,將磚縫擠嚴,令四角合縫,磚面平整。墁磚地面干后,打掃干凈。

清理室內地面,重做灰土墊層,按傳統工藝恢復原青方磚、青條磚地面。青方磚規格為420毫米×420毫米×70毫米,方磚錯縫十字縫細墁,三七灰土墊層一步,摻灰泥坐底,泥上澆熟石灰漿,青白麻刀灰勾縫,縫寬≤4毫米。所用磚塊經過砍磨加工。

單塊磚挖補時,灰縫砌體,使用鏨子,先剔磚四周灰縫再剔里側磚。完成剔鑿后,將磚渣或灰漿清理干凈。剔鑿應從單塊到單層再到多層。砌筑、灌漿方法與相應墻體做法相同。最后一層采用背灰、掛灰,進行鑲嵌補砌。對酥堿深度較淺的青磚,要清理干凈酥堿表面,效仿地面鉆生做法,可于酥堿青磚表面涂刷桐油一道,以防止青磚進一步酥堿。

4.5 防滲治理修繕

朱檀墓主要滲水來源為側山體地下水和上部回填土孔隙水,沿孔隙、裂隙滲流進入朱檀墓;戈妃墓主要滲水來源為地表水,在地表低洼處匯集并沿回填土孔隙滲流進入戈妃墓。朱檀墓病害以滲水泛鹽為主,約占病害總面積的3/4,主要分布在內室和前室中;紅漆層的鱗片狀起翹與剝落約占病害面積的1/8,主要分布在前室、內室和前室的石門部位;片狀剝落、殘缺、淺表新裂隙、人為污染、表面溶蝕約占病害面積的1/8。戈妃墓墻壁上的病害主要是水銹結殼、水漬痕跡;地面上的病害主要是微生物病害,大多分布在欄桿、橫欄及欄桿下側;棺槨上的病害為顏料缺失脫落、片狀剝落。墓園周邊排水口被碎石及腐爛的枝葉堵塞,排水不暢;明樓城墻西北角開裂,有變形加劇的趨勢;地宮進口處兩側因排水口堵塞,地面排水不暢,回灌至地宮,積水導致地面有輕微的沉降。

2020年,鄒城市文物保護中心委托山東省文物工程公司在墓園圍墻外側修建排水溝,及時排導北側坡體面流,防止雨水在墓室北側滯留、下滲;完善墓園內集水、排水溝;整平墓室頂部及周圍低洼處,防止低洼處積水、下滲。在墓室上方地表鋪設50厘米黏土防水層,阻止地表水匯集、滲入墓室。在墓室及圍墻之間布設管井降水系統或修建止水帷幕,保持墓室周邊地下水位低于墓室底面,阻止地下水滲入墓室。在墓室內部清除現有泛鹽、水銹結殼,對墻體滲水處細微裂縫采用超細水泥、石灰或環氧砂漿灌漿封堵;增加墓室通風扇數量,降低墓室內空氣相對濕度;戈妃墓入口與展覽室連接處做好引水、防水處理。在墓室上方設置自動雨量計,了解降雨量與地下水位升降間的關系。

明魯王陵現有保護措施主要有發掘坑回填、圍墻、排水溝、集水井及抽排水設施、通風扇、監測、監控設施。

4.6 消防

消防水池在荒王陵博物館東北側,該區域位于文物保護單位的建設控制地帶以外,地勢平坦,無高大樹木及地下其他管線。裝配式箱泵一體化不銹鋼消防水箱及泵房尺寸為長19米、寬8米、高3米(泵房尺寸為長8米、寬5米、高3米),有效容積為291.2立方米。

注釋

①后曉榮.秦代政區地理[M].北京:社會科學文獻出版社,2009:231-232,234.

②周振鶴.中國行政區劃通史:秦漢卷[M].上海:復旦大學出版社,2016.

③王志民.山東省歷史文化遺址調查與保護研究報告[M].濟南:齊魯書社,2008:539.