明延綏鎮清平堡遺址保護與利用研究

馮悅

摘 要:長城營堡是長城軍事體系中重要的組成部分,對保護長城文化的完整性與真實性有著重要作用。清平堡是明長城延綏鎮三十六營堡之一,其考古發掘成果是近年來長城考古重要收獲。考古發現為研究明代軍事防御體系提供了重要的實物資料。隨著清平堡遺址考古進程的逐步推進,新發現、新成果不斷涌現,關于清平堡遺址保護與利用問題亟需解決。文章在介紹清平堡遺址的基本概況、分析遺址的價值及保護與利用現狀的基礎上,研究探討清平堡遺址保護與利用工作,為長城營堡的保護利用提供思路、策略與方法。

關鍵詞:清平堡遺址;長城;保護;利用;區域發展

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.04.013

0 前言

明清時期,在中國北方形成了由長城、烽隧、營堡構成的軍事防御體系。榆林地區的明長城屬于明代九邊重鎮之一的延綏鎮。延綏鎮共有三十六座長城營堡,承載著民族文化交流、文化融合的歷史脈絡,成為展現歷史變遷與文化交融的重要載體。但是由于年代久遠,且長期遭受自然環境侵蝕和人為破壞,營堡保存現狀堪憂。同時,大多數營堡位于經濟落后的鄉村地區,營堡的保護與區域經濟發展存在一定的矛盾,在遺產保護與利用方面存在較大的困難。

清平堡作為明長城延綏鎮三十六營堡之一,2020年開始的考古發掘,使得清平堡遺址獲得了新的關注,為研究明代軍事防御體系提供了重要的實物資料,2022年被公布為陜西六大考古新發現。文章在對遺址概況進行介紹及對遺址價值進行綜述的基礎上,對遺址現存的保護與利用問題進行分析,從而提出保護與利用策略。

1 清平堡遺址概況

1.1 遺址概況

清平堡是明長城延綏鎮三十六營堡之一,為延綏中路營堡最西者,位于靖邊縣高家溝鎮南門溝村西的山塬上。北距威武堡20千米,西距龍州堡和長城“大邊”10.5千米。明成化四年(1468),巡撫王銳筑清平堡。堡城建在山原上,周圍臨溝,堡城城墻為夯土筑成。《延綏鎮志》記載:“城周圍三里八十四步,樓鋪一十三座。”隆慶六年(1572)加高城垣二丈七尺,萬歷六年(1578)磚砌城垣。堡城平面呈不規則長方形,東、西、南各開一門,堡城南北長約600米,東西寬約300米,城周大約1793米,占地面積約180000平方米。

清康熙帝平定準噶爾后逐漸荒廢,風沙堆壓,形制格局保存相對完好。現存城墻高7~10米不等,夯土層厚7~12厘米,大部分城垣多被黃沙淹沒,存西墻南段、南墻西段和兩個墩臺遺跡。清平堡是歷史上重要的軍事要塞,它的營建歷程、居民活動、商貿互市,表現了塞北居民的戍邊文化以及長城南北之間的社會經濟文化交流與民族融合。

1.2 考古發掘

2020年4月末,靖邊縣楊橋畔村村民在清平堡內挖沙取土時,在兩條取土溝內發現有磚墻、泥塑造像、鐵香爐、青花瓷片、磚瓦等遺跡遺物。2020年5月起,陜西省考古研究院展開對清平堡的考古發掘工作,如圖1所示。

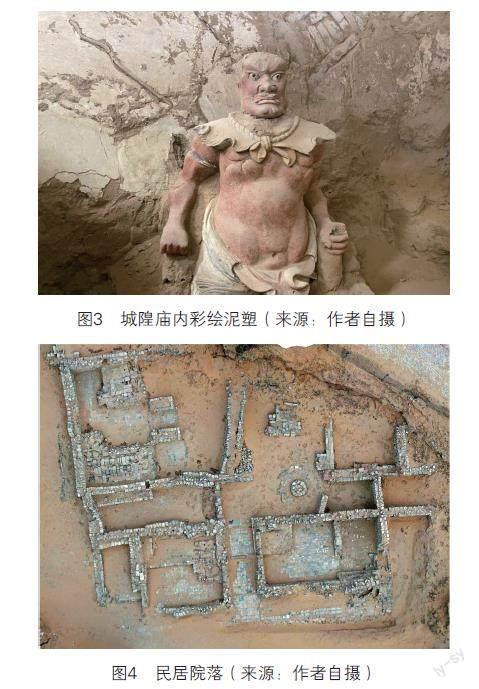

目前已經在清平堡城垣內發現有大量建筑遺跡。包括城隍廟建筑、中心樓、民居院落、城防設施等。清平堡內整體布局結構初步明晰,展示了明代長城軍事營堡的歷史文化信息,如圖2~圖4所示。

1.3 價值綜述

清平堡具有重要的歷史價值,是長城軍事系統的重要載體和實物見證。考古發掘展示了清平堡的布局與構筑方式,宗教建筑與民居院落展示了一定時期的歷史文化,城墻與甕城遺址展示出防御功能方面的歷史信息①。城隍廟的考古發掘,是長城營堡社會文化重要實物資料,出土的鎏金銅器等文物被博物館收藏。通過這些遺跡遺物反映出清平堡內的宗教信仰、戍邊生活、生產方式等,是游牧民族與農耕民族文化交流融合的重要歷史證據,也是研究陜北地區歷史文化的珍貴資料。

清平堡遺址作為長城考古代表性文化遺產之一,是長城文化展現的重要考古補充。作為明長城延綏鎮三十六營堡之一,它的考古發現,豐富了延綏鎮三十六營堡的歷史文化信息,不僅有助于增強各民族的文化心理認同、文化自覺性與中華民族凝聚力,更能夠豐富長城文化精神內涵,讓更多的人了解長城文化,體會長城文化精神。同時清平堡遺址也是靖邊縣對外宣傳的文化名片,是區域社會經濟發展的重要驅動力。

2 清平堡遺址保護利用現狀

2.1 遺址本體破壞

清平堡遺址處在毛烏素沙漠范圍內,營堡基本被流沙掩蓋,特殊的地理環境以及人類行為的影響,導致遺址受到一定程度的破壞。

①植被破壞。由于清平堡遺址長久被掩埋,遺址所在區密布灌木、喬木類植物等植被根系較深,這對城墻遺址造成結構性破壞②。

②風化侵蝕。清平堡城墻遺址外包磚早已脫落,內部為黃土夯筑而成。由于清平堡位于毛烏素沙漠區,暴露的垣體長年遭受夾沙風的風蝕,導致遺址墻體脫落、剝離,影響遺址的穩定性③。

③人為影響。附近居民取走城墻材料用于在別處建橋,在遺址區內挖沙取土和丟棄垃圾,以及放養牲畜。這些行為對遺址造成了不同程度的損壞。同時,靜態的長城遺址保護模式阻礙了清平堡遺址所在區域的社會經濟發展,造成村民利益受損,遺址保護意識比較淡薄。

2.2 對清平堡遺址進行初步保護

2020年,靖邊縣政府配合陜西省考古研究院的考古發掘工作,投入專項資金,在清平堡遺址內修建考古保護大棚,在遺址周圍安裝圍欄網,這對保護遺址與文物安全起到了一定作用;聘請楊橋畔村3名村民負責對清平堡遺址開展安全保護與巡查工作。

2.3 對清平堡遺址發掘工作進行宣傳

自清平堡遺址考古發掘以來,中央和地區多家單位前往實地采訪。如2021年《探索·發現》節目組對清平堡遺址進行拍攝,并制作成紀錄片向大眾宣傳科普;陜西電視臺制作《長城邊塞》紀錄片向大家展示清平堡遺址考古發掘成果。這些宣傳為促進遺址的保護與利用營造了良好的社會氛圍,增強了公眾的保護意識。

靖邊縣有關部門雖然對清平堡遺址開展了一些保護與利用工作,但總體上還停留在初始階段。由于清平堡遺址處于考古發掘期,許多相關的保護與利用工作還來不及開展。目前存在急需解決的主要問題有:遺址的本體破壞;未制訂遺址的保護和利用規劃;遺址保護重視不夠;缺乏遺址文化展示;等。

3 遺址保護與利用策略

結合清平堡實際情況,可采取如下措施加強對營堡的保護與利用。

3.1 用科學合理的規劃指導遺址的保護與利用工作

為了更好地對清平堡遺址進行保護與利用,應編制清平堡遺址保護專項規劃。在規劃中確定保護的指導思想、基本原則、近中遠期目標和重點任務及保障措施等④。明確清平堡遺址保護利用與管理的具體措施,推進有關清平堡遺址的“多規合一”,將遺址保護利用與鄉村振興、城鄉建設、區域協同發展等規劃相銜接,協調遺址整體空間中的社會、經濟、文化、環境等因素⑤,對遺址及其整體環境實施保護和管理,實現對遺址空間資源的協調管理。

3.2 堅持遺址的原真性保護

針對遺址破壞問題,在“不改變文物原狀”的原則下,盡量減少對遺址本體的干預,堅持遺址原真性保護,保持遺址的真實性和完整性。

①針對遺址殘存城墻的植被破壞,應清除根系較深植物,保護城墻夯土。根系較淺的草本植物對遺址有保護作用,不僅營造出一個綠色屏障,還增加了城墻遺址的觀賞性,因此可保留草本植物⑥。

②針對遺址風化侵蝕,應做好遺址的日常保養,確保殘存墻體處在穩定狀態。

③針對人為破壞,應編制保護專項規劃和建立相關規章制度,禁止在遺址保護區及建設控制地帶進行挖沙取土、家畜放養等活動。

④針對遺址考古發掘區,考古發掘工作要堅持科學、規范、精細化的發掘理念,嚴格遵守《田野考古工作規程》。工作人員盡可能地減少對文物的處理工序,保護文物的原始狀態⑦。遺址考古發掘區可以建立保護大棚來保護遺跡遺物。同時,遺址區的安全保障也十分重要,應該加強監管,確保遺跡遺物的安全。

3.3 推動開展清平堡考古發掘工作

清平堡遺址被黃沙掩埋多年。隨著考古發掘工作的開展,清平堡重見天日,逐漸進入公眾視野。清平堡作為明代延綏鎮長城體系的重要組成部分,見證了農耕文化與游牧文化的碰撞交融,是展現長城文化精神的重要載體,因此開展清平堡遺址的考古發掘工作是十分必要的。開展考古發掘工作,有助于更加深入了解明代營堡的構筑格局,對于了解清平堡歷史文化、長城文化以及各民族交流融合意義重大。同時對研究延綏鎮其他營堡也有重要的借鑒作用。如在清平堡城隍廟遺址考古發掘出土的泥塑造像的衣貌形制,具有蒙古民族的風格,可以看出明清時期長城地區各民族之間的經濟文化交流狀況。這些歷史文化信息都是通過考古發掘獲得的,所以推進清平堡遺址考古發掘工作,有利于加強清平堡遺址的保護與利用,有助于增強靖邊文化實力,為靖邊縣建設成文化強縣提供有力的文化支撐。

3.4 合理推進遺址的展示利用

3.4.1 考古發掘區展示

對于考古發掘區的展示,要以尊重考古發現與研究成果為前提。清平堡遺址目前的主要發掘區為城隍廟、中心樓、民居建筑及南門甕城。在對遺址進行充分保護的前提下,可以設置考古互動體驗區,展現清平堡遺址考古發掘成果。通過專業工作人員講解,游客參與感得到滿足的同時,還可以更好地了解考古工作以及遺跡遺物傳達的歷史文化信息。同時以多媒體展示為輔助,便于人們了解遺址空間格局,以及營堡的歷史、文化和科學價值。

3.4.2 營堡城墻遺址展示

作為軍鎮營堡遺址,城墻是遺址重要的組成部分。清平堡大部分城墻遺址已無地上遺存,僅存部分夯土城墻,墻體在外觀上呈現連續性缺失、墻體外包磚消失的特點。對于城墻遺址的活化利用,可采用露天原狀方式進行展示,展示城墻現存狀態,可以讓人們更好地感受遺址的歷史變化。在不破壞遺址的前提下,通過鋪設碎石、設立圍欄、展示牌等方式展示出城墻范圍與營堡布局結構⑧。

3.5 將清平堡遺址保護利用與長城文化結合

清平堡作為明長城軍事防御體系的重要部分,應與長城文化緊密結合在一起,有助于更完整地展現長城精神,促進清平堡的保護與發展。2020年,國家發改委和國家文物局將靖邊縣龍州堡至鎮靖堡明長城風景道、鎮靖堡至龍州堡長城保護修繕項目列入長城國家文化公園國家層面重點項目。清平堡遺址的考古發掘,豐富了長城考古資料,為研究延綏鎮營堡的歷史、文化、布局等提供了可靠的信息,有利于進一步整合長城沿線文化遺產資源,為長城國家文化公園建設提供有力的文化支撐。深入挖掘、提煉清平堡遺址所展現的長城文化特色與精神內涵,有助于把清平堡遺址與長城文化更好地結合起來,將遺址建設成為以長城主題觀光、體驗、休閑、研學為核心的長城沿線文化旅游品牌,向人民群眾分享更多的文物保護成果及傳承、弘揚長城精神。

4 結語

明長城延綏鎮三十六營堡存在諸多方面的特殊性,現存狀況復雜,甚至許多營堡早已荒廢,一些營堡的相關保護利用工作還處于探索階段。文章以清平堡遺址為例,在遺址概況分析、價值闡釋、考古發掘、現存問題分析的基礎上,提出遺址保護與利用策略,為明長城延綏鎮其他營堡的保護與利用工作提供思路與方法。由于清平堡遺址還處在考古發掘階段,對其保護與利用方面有所制約,還需要持續進行研究探索。

注釋

①李柯.榆林明長城波羅堡保護區劃研究[D].西安:西安建筑科技大學,2013.

②宋晉.史前石城遺址保護與利用策略研究:以內蒙古赤峰市三座店遺址為例[J].自然與文化遺產研究,2023(1):62-70.

③樊東,黃光琦,楊海龍.預防性保護理念下的土遺址保護:以統萬城遺址為例[J].中國文化遺產,2020(3):54-57.

④盧杰英.隆安婭懷洞遺址保護與利用探討[J].廣西民族師范學院學報,2021(4):13-18.

⑤盧彥靜,姚穎祺.新時期國土空間規劃存在的問題與對策研究[J].中華建設,2023(5):79-80.

⑥王菲,孫滿利,徐路,等.植物對土遺址的保護作用初探:以內蒙古東部地區土遺址為例[J].文物保護與考古科學,2013(1):6-14.

⑦李曉菲.考古發掘現場文物保護的理念與現狀分析[J].中國民族博覽,2023(2):248-250.

⑧雍夢瑩,白丹.夯土城墻遺址展示方法探究[J].美與時代(城市版),2020(4):104-105.