西夏書(shū)籍縫綴裝形制考辨①

宋 娟(寧夏大學(xué) 美術(shù)學(xué)院,寧夏 銀川 750021)

從唐末五代到兩宋,書(shū)籍的裝幀方式逐漸由卷子裝向冊(cè)頁(yè)裝發(fā)展,這一時(shí)期出現(xiàn)了一種線(xiàn)縫裝訂成冊(cè)的嘗試,但文獻(xiàn)記載語(yǔ)焉不詳,實(shí)物亦非常少見(jiàn)。20世紀(jì)初在陸續(xù)出土和刊布的西夏文獻(xiàn)中發(fā)現(xiàn)這類(lèi)形式特殊的裝幀,學(xué)者們根據(jù)文獻(xiàn)記載對(duì)其進(jìn)行定名嘗試,目前產(chǎn)生兩派意見(jiàn):

其一,20世紀(jì)90年代后期,方廣锠?wèi)?yīng)寧夏社科院牛達(dá)生之邀,整理拜寺口方塔出土的西夏漢文文獻(xiàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)了一種與國(guó)家圖書(shū)館藏敦煌遺書(shū)極為相似的裝幀形式,隨即將杜偉生初步考訂的結(jié)果告知:此裝幀方式稱(chēng)為縫繢裝。②20世紀(jì)90年代初,國(guó)家圖書(shū)館圖書(shū)組長(zhǎng)杜偉生在整理館藏敦煌遺書(shū)時(shí)發(fā)現(xiàn)這一裝幀形式,依據(jù)《墨莊漫錄》中的記載,商議將這種裝幀形式稱(chēng)為“縫繢裝”,最初僅在國(guó)圖敦煌遺書(shū)的目錄草稿中使用這一稱(chēng)謂,沒(méi)有正式發(fā)文。后方廣锠整理拜寺口方塔出土的西夏漢文文獻(xiàn)時(shí),將杜偉生的推斷告知牛達(dá)生。2000年2月,牛達(dá)生發(fā)表《從拜寺溝方塔出土西夏文獻(xiàn)看古籍中的“縫繢裝”》 ,公布該裝幀定名:縫繢裝。[1]84-89同年5月,方廣锠發(fā)表《寧夏西夏方塔出土漢文佛典敘錄》,再次確認(rèn)“縫繢裝”一說(shuō)。[2]3952003年杜偉生出版的《中國(guó)書(shū)籍修復(fù)與裝裱技術(shù)圖解》對(duì)這一裝幀形式做了專(zhuān)門(mén)介紹,其后諸多論說(shuō)皆采用此定名。[3]458

其二,2014年溫臺(tái)祥在講座中批評(píng)“縫繢裝”之定名,之后在《中國(guó)古籍裝幀形制考據(jù)與實(shí)踐》中提出“是縫綴而不是縫繢”的觀(guān)點(diǎn)。[4]431-4722018年方廣锠發(fā)表《從敦煌遺書(shū)談中國(guó)紙質(zhì)寫(xiě)本的裝幀》,贊同溫臺(tái)祥的觀(guān)點(diǎn),認(rèn)為此裝幀應(yīng)更名為“縫綴裝”,但并未展開(kāi)論證。[5]16-17

筆者擬在系統(tǒng)整理西夏書(shū)籍裝幀的基礎(chǔ)上,重新考證這一裝幀的定名與形制,以就教于方家。

一、 定名之辨

前有學(xué)者采用“縫繢裝”的命名,大多援引張邦基《墨莊漫錄》中的文字為依據(jù)。其中《卷四·王原叔作書(shū)冊(cè)粘葉》曰:

王洙原叔內(nèi)翰常云:“作書(shū)冊(cè),粘葉為上。久脫爛,茍不逸去,尋其次第,足可抄錄。屢得逸書(shū),以此獲全。若縫繢,歲久斷絕,即難次序。初得董氏《繁露》數(shù)冊(cè),錯(cuò)亂顛倒,伏讀歲余,尋繹綴次,方稍完復(fù),乃縫繢之弊也。嘗與宋宣獻(xiàn)談之,公悉令家所錄者作粘法。”予嘗見(jiàn)舊三館黃本書(shū)及白本書(shū),皆作粘葉,上下欄界出于紙葉。后在高郵,借孫莘老家書(shū),亦如此法。又見(jiàn)錢(qián)穆父所蓄,亦如是。多只用白紙作裱,硬黃紙作狹簽子。蓋前輩多用此法。予性喜傳書(shū),他日得奇書(shū),不復(fù)作縫繢也。[6]

從這段文字可以看出,張邦基引用王洙的話(huà)來(lái)評(píng)價(jià)書(shū)冊(cè)裝幀采用縫繢與粘葉的優(yōu)劣性。

張邦基,雖生卒年不詳,但《四庫(kù)全書(shū)總目提要》記載其在宣和五年到紹興十八年(1123年—1148年)的活動(dòng)軌跡。又有“前有自序,稱(chēng)性喜藏書(shū),隨所寓榜曰墨莊,故以為名。其書(shū)多記雜事,亦頗及考證”。[7]可見(jiàn)張邦基生活在南北宋之交,是一位藏書(shū)家,喜好抄錄古書(shū)。邦基文中提及的王洙(997年—1057年)是北宋著名的目錄學(xué)家和藏書(shū)家,“校《史記》《漢書(shū)》,修《集韻》《崇文總目》等,極好儲(chǔ)書(shū),泛覽傳記,手自讎正,故熟悉書(shū)籍裝幀之法,曾任翰林學(xué)士”。[8]

張邦基《墨莊漫錄·卷四·王原叔作書(shū)冊(cè)粘葉》來(lái)源可追考《王氏談錄》,《說(shuō)郛》《格致鏡原》《御定佩文韻府》《四庫(kù)全書(shū)》等皆有收錄《王氏談錄·錄書(shū)須粘葉》一文,其內(nèi)容記載相同。

公言作書(shū)冊(cè),粘葉為上。雖歲久脫爛,茍不逸去,尋其葉第,足可抄錄次敘。初得董子《繁露》數(shù)卷,錯(cuò)亂顛倒,伏讀歲余,尋繹綴次,方稍完復(fù),乃縫綴之弊也。嘗與宋宣獻(xiàn)談之,公悉命其家所錄書(shū)作粘法。[9]

將兩人文章逐字核對(duì),發(fā)現(xiàn)張邦基《墨莊漫錄》抄錄《王氏談錄》時(shí),并未完全忠于原文,少數(shù)詞語(yǔ)有出入。最關(guān)鍵的是王洙文中“乃縫綴之弊也”,《墨莊漫錄》中將此錄為“乃縫繢之弊也”,此處應(yīng)為張邦基之訛誤,造成的一字之差也是今人定名此裝幀依據(jù)的差異所在。[4]436

王洙原文大意:書(shū)冊(cè)裝訂,粘葉法較好,雖然隨著時(shí)間久遠(yuǎn),書(shū)冊(cè)會(huì)脫散殘斷,只要書(shū)葉沒(méi)有散失,找到書(shū)葉次第就可以恢復(fù)全貌。而之前得到董仲舒的《春秋繁露》,書(shū)葉已經(jīng)散落凌亂,伏案仔細(xì)研讀了一年有余,才尋著線(xiàn)索重新整理好次序,將其綴合好,這是縫綴裝的弊端。王洙在整理《春秋繁露》時(shí)指出一種書(shū)冊(cè)裝幀的方法,用“縫綴”一詞概括。

進(jìn)一步查看綴與繢的語(yǔ)義之別。《說(shuō)文解字注》曰綴“聯(lián)之以絲也,會(huì)意”。[10]745《禮記·內(nèi)則》:“衣裳綻裂,紉箴請(qǐng)補(bǔ)綴。”綴有縫合、連綴之意。又有《國(guó)語(yǔ)》“比綴以度”,韋昭注:“綴,連也。”[11]綴為系結(jié)、連接。縫綴合體應(yīng)有縫合、連接之意。《說(shuō)文解字注》曰繢“織余也。從糸、貴聲。此亦兼布帛言之也。上文機(jī)縷為機(jī)頭,此織馀為機(jī)尾。繢之言遺也。故訓(xùn)為織馀。織馀、今亦呼為機(jī)頭,可用系物及飾物。”[10]651

將兩字本意帶入文獻(xiàn)記載的這一裝幀形式進(jìn)行比對(duì),發(fā)現(xiàn)王洙所言的“尋繹綴次”具有明確的示意,“縫綴”明顯較“縫繢”更加忠于這一裝幀形制的指代。而后來(lái)張邦基為何抄錄時(shí)用“縫繢”一詞,原因不可得知。

由是觀(guān)之,將這一裝幀形式定名為“縫綴裝”更為妥帖。

二、西夏書(shū)籍所見(jiàn)縫綴裝形制

在出土的10—13世紀(jì)西夏書(shū)籍中,與線(xiàn)裝有關(guān)的裝幀不止一種,“縫綴裝”作為其一,雖沒(méi)有足夠詳細(xì)的記載,但依據(jù)王洙所言,其特征十分明晰:書(shū)葉是用線(xiàn)縫合成冊(cè),時(shí)間一長(zhǎng),縫線(xiàn)斷爛,就很難恢復(fù)次序。這里需關(guān)注兩個(gè)關(guān)鍵詞:線(xiàn)縫、難排序。至于究竟怎么折紙、縫線(xiàn),何以與難排序關(guān)聯(lián),其形態(tài)具體如何,目前學(xué)界持不同觀(guān)點(diǎn)(表1)。

表1 學(xué)界關(guān)于縫綴裝形態(tài)爭(zhēng)議

筆者在整理西夏線(xiàn)裝書(shū)籍的過(guò)程中,從此表中學(xué)者爭(zhēng)議的形制特征出發(fā),借助出土?xí)畬?shí)物,重新分析前人“縫綴裝”舊說(shuō)中合理與不合理的部分,提出了“縫綴裝”裝幀形制的新看法。對(duì)縫綴裝形制的判定差別,由此帶來(lái)的殘片復(fù)原、文獻(xiàn)內(nèi)容考據(jù)都會(huì)產(chǎn)生天差地別的結(jié)果,因此厘清形制特征至關(guān)重要。

1.折紙疊成書(shū)帖

折紙是制作書(shū)帖的主要工序。西夏出土的縫綴裝書(shū)冊(cè)大略有兩種折紙方式:垂直交叉折紙法和單次對(duì)折法。

(1)垂直交叉折紙法:西夏縫綴裝中垂直交叉折紙的實(shí)物,最典型的莫過(guò)于《俄藏8085號(hào)文獻(xiàn)〈西夏歷日〉》(編號(hào)Инв.№8085)和《俄藏4167號(hào)文獻(xiàn)〈明堂灸經(jīng)〉》(編號(hào)為Инв.№4167)。

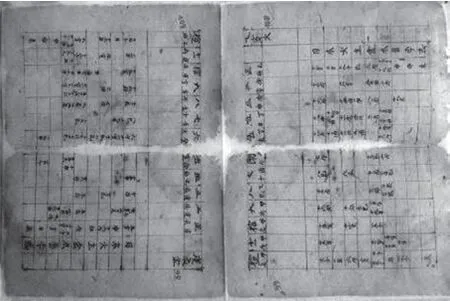

俄藏Инв.№8085書(shū)葉散亂又沒(méi)有頁(yè)碼,無(wú)序可尋,加之內(nèi)容晦澀難懂,所幸有少數(shù)整葉紙保存完整,為認(rèn)識(shí)縫綴裝提供了實(shí)物例證(圖1—圖2)。①俄藏Инв.№8085出土于黑水城遺址,歷日歷經(jīng)四朝,連續(xù)88年,是目前所知中國(guó)保存至今歷時(shí)最長(zhǎng)的古歷書(shū),該文書(shū)有176面和56個(gè)殘片。參見(jiàn)彭向前:《俄藏西夏歷日文獻(xiàn)整理研究》,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社2018年版,第2-7頁(yè)。[13]2-7

圖1 Инв.№8085西夏歷日文獻(xiàn)98、109;99、108面

圖2 Инв.№8085西夏歷日文獻(xiàn)92、115;93、114面

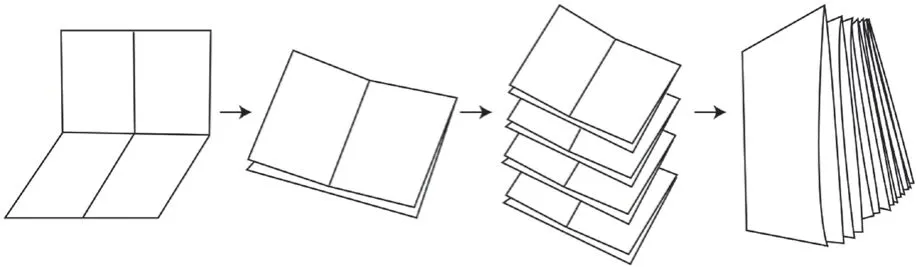

從這本書(shū)冊(cè)看,首先將單葉紙沿縱向上下對(duì)折,再將數(shù)個(gè)這樣對(duì)折后的紙摞一起左右對(duì)折合成一帖(圖3)。②一般是五到七紙,太多會(huì)導(dǎo)致一帖的芯紙和外紙書(shū)口切齊后,版面橫幅大小差距過(guò)大。

圖3 字頭相對(duì)垂直交叉折紙法

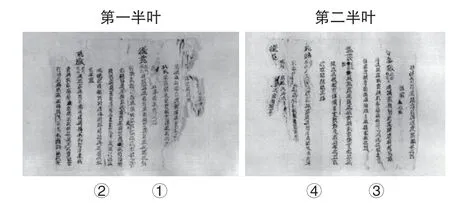

再來(lái)觀(guān)察俄藏Инв.№4167,從這一西夏文醫(yī)書(shū)殘葉可以看出,兩個(gè)半葉紙的中間均保留折縫,把兩個(gè)半葉紙沿折縫對(duì)折后,四個(gè)字面進(jìn)行標(biāo)號(hào):①②③④(圖4)。

圖4 a 俄藏黑水城文獻(xiàn)Инв.№4167號(hào)西夏文醫(yī)書(shū)②①I(mǎi)DP是指國(guó)際敦煌項(xiàng)目International DunHuang Project.官網(wǎng):http://idp.bl.uk/b 俄藏黑水城文獻(xiàn)Инв.№4167號(hào)西夏文醫(yī)書(shū)④③

經(jīng)梁松濤考證,圖4《明堂灸經(jīng)》按②③④①順序閱讀,正好和《太平圣惠方》卷一百的行文完全一致。[14]18按照折痕復(fù)原第一半葉和第二半葉應(yīng)原是一整葉紙,首先沿縱向垂直線(xiàn)上下對(duì)折,再按照水平線(xiàn)左右對(duì)折成為一疊(圖5),數(shù)疊摞在一起左右對(duì)折形成一帖。

圖5 字尾相對(duì)垂直交叉折紙法

(2)單次對(duì)折法:數(shù)葉紙(非單葉,一般4—8葉)摞在一起,左右對(duì)折一次成為一帖(圖6),這種折紙方法也是與蝴蝶裝、包背裝的典型區(qū)別所在。寧夏拜寺口方塔出土的西夏書(shū)籍《漢文詩(shī)集》《修持儀軌》與《眾經(jīng)集要》均為單次對(duì)折縫綴裝。[1]84[5]17

圖6 單次折紙法

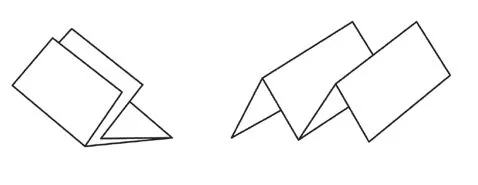

至于臺(tái)灣學(xué)者溫臺(tái)祥認(rèn)為縫綴裝還有平行折紙法(圖7)和混合折紙法(圖8),目前尚未在西夏書(shū)籍中見(jiàn)到。按照溫先生所述兩種折紙方式折疊,從功能及成本角度考量,形成的四個(gè)版面中,有兩個(gè)版面在縫綴后被遮蔽無(wú)法使用,造成巨大的浪費(fèi)。因此筆者推測(cè)這兩種折紙方式不適合縫綴裝使用。

圖7 平行折紙法

圖8 混合折紙法

2.書(shū)帖縫合,連綴成冊(cè)

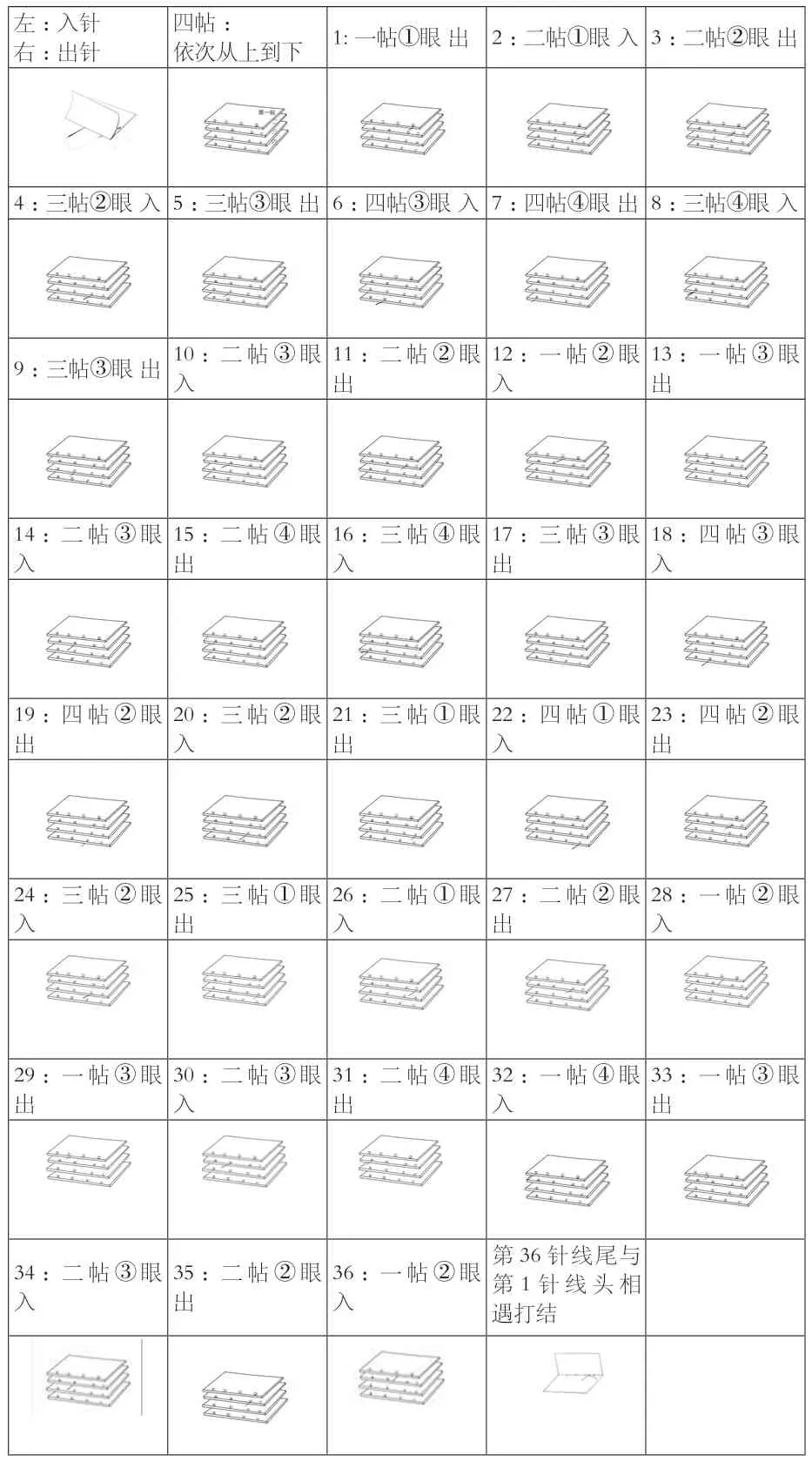

將若干折好的書(shū)帖摞在一起,用棉麻線(xiàn)經(jīng)每帖書(shū)葉的折縫處反復(fù)連綴,把幾帖書(shū)全部縫合起來(lái)成為一冊(cè)書(shū)。從西夏出土?xí)械目p綴裝看,當(dāng)時(shí)并沒(méi)有一個(gè)定式穿針走線(xiàn),隨意性很大。但可以肯定的是,打開(kāi)每一書(shū)帖的最中間書(shū)葉,沿中央折縫處可見(jiàn)垂直的經(jīng)線(xiàn)走針,用來(lái)固定同一書(shū)帖的紙葉;書(shū)背處可見(jiàn)的緯線(xiàn)走針用來(lái)綴連相鄰書(shū)帖及固定書(shū)帖。每?jī)?cè)書(shū)需要幾個(gè)針眼分段,根據(jù)紙葉的高度而定,一般為4—8個(gè)。現(xiàn)在以四帖四眼為例:

第一步:縫針在第一帖折縫處第①眼由里向外穿出,預(yù)留足夠長(zhǎng)打結(jié)的線(xiàn)頭;第二步:由外向里穿入第二帖折縫外第①眼中;第三步:將針經(jīng)由第二帖折縫內(nèi)第②眼內(nèi)穿出,具體步驟如表2所示,直到兩個(gè)線(xiàn)頭相遇打結(jié)。

表2 縫綴步驟示意

也就是說(shuō)典型的縫綴裝,只能在每個(gè)書(shū)帖的中間葉看到垂直的縫線(xiàn),在帖與帖之間、書(shū)背處看到水平走向的鎖線(xiàn)(圖9)。這一點(diǎn)同樣可以從俄藏黑水城文獻(xiàn)Инв.№8085原件裝訂線(xiàn)所在葉次得到印證。Инв.№8085西夏歷書(shū)保存盒內(nèi),可見(jiàn)一團(tuán)細(xì)線(xiàn),時(shí)任整理員非常嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)地做了標(biāo)注——Hити cередины, 意為中間的線(xiàn),并標(biāo)明了發(fā)現(xiàn)時(shí)所在的葉次(圖10):分別在57面、58面之間;79面、80面之間;103面、104面之間。根據(jù)彭向前復(fù)原Инв.№8085結(jié)構(gòu)可見(jiàn):57面、58面之間是第6帖最中間的兩面;79面、80面是第5帖最中間兩面;103面、104面是第4帖最中間的兩面。這三個(gè)最中間頁(yè)的折縫處,正是每個(gè)書(shū)帖裝訂線(xiàn)所在位置。

圖9 縫線(xiàn)效果示意圖

圖10 Hити ередины

至于IDP國(guó)際敦煌項(xiàng)目①繪制的敦煌遺書(shū)Or.8210/S.5646縫綴方式(圖11),這樣包背縫綴,版心需要留出較多空白縫線(xiàn)。就目前刊布的西夏縫綴裝書(shū)籍,如圖12可見(jiàn),版心處文字貼合較近,無(wú)法按照此式縫綴,因此只能是在折縫處走線(xiàn)。

圖11 IDP繪制的敦煌遺書(shū)Or.8210/S.5646縫綴方式

圖12 a 維持儀軌(擬)b佚名“詩(shī)集”c 折縫處縫線(xiàn)示意圖

3.先縫綴成冊(cè)再書(shū)寫(xiě)

縫綴裝以書(shū)帖為單位,同一紙葉的頁(yè)碼和內(nèi)容不連續(xù),西夏歷日Инв.№8085是同一葉紙上下兩面的字頭相對(duì),西夏醫(yī)書(shū)《明堂灸經(jīng)》Инв.№4167是同一葉紙上下兩面的字尾相對(duì),這樣的文字排版很難實(shí)現(xiàn)先書(shū)寫(xiě)后裝訂。此外,拜寺口西夏方塔出土的縫綴裝書(shū)籍,有的畫(huà)有欄線(xiàn),留有天頭地腳,字體工整,書(shū)法考究;有的則非常潦草,整個(gè)版面字體大小不一,也沒(méi)有天頭地腳。以《漢文詩(shī)集》為例,相鄰兩版面的字體大小和墨色濃淡時(shí)常有差異,甚至行數(shù)也不一樣。可以看出只有先縫綴,后畫(huà)欄書(shū)寫(xiě),才能出現(xiàn)上述狀況,由此推斷縫綴裝是先縫制后書(shū)寫(xiě),且只有寫(xiě)本,沒(méi)有印本。這一時(shí)期大量出現(xiàn)的縫綴裝幀方式,很好地滿(mǎn)足了隨身攜帶、隨寫(xiě)隨用的需求,且用線(xiàn)縫綴,裝幀牢固耐用。

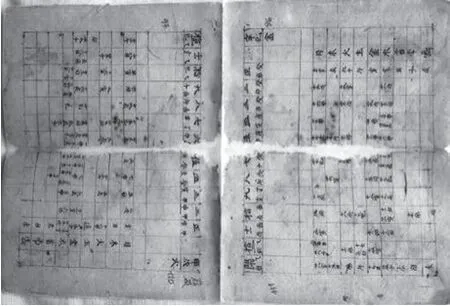

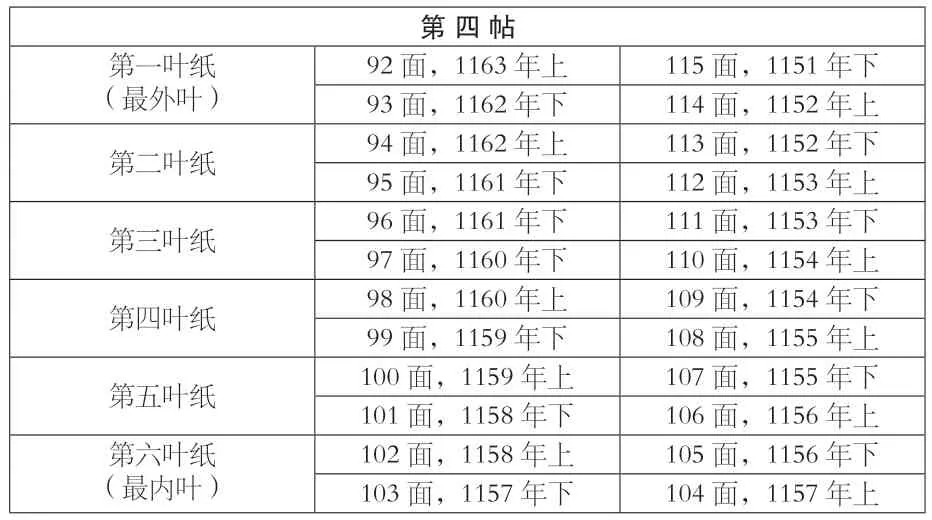

4.相鄰半葉內(nèi)容不連貫

《墨莊漫錄》轉(zhuǎn)載王洙的話(huà)云:“若縫繢,歲久斷絕,即難次序。”此乃縫綴裝最為典型的特點(diǎn)。為了說(shuō)明此點(diǎn),我們以西夏歷日Инв.№8085第四帖為例進(jìn)行辨析。

圖13第四帖第三紙4個(gè)版面共處一葉紙,左邊兩面字頭朝右,右邊兩面字頭朝左。左上97面和左下110面分屬兩年,97面是夏仁宗天盛十二年庚辰(1160年)下半年,110面是夏仁宗天盛六年甲戌(1154年)上半年, 右上96面和右下111面內(nèi)容不連貫,96面是夏仁宗天盛十三年辛巳(1161年)上半年,111面是夏仁宗天盛五年癸酉(1153年)下半年。這里的編號(hào)是原整理者所加,因?yàn)檎碚卟恢@本書(shū)的裝幀形制,誤以為書(shū)耳的一組數(shù)字是頁(yè)碼進(jìn)行編序,導(dǎo)致頁(yè)碼順序與年代順序完全不一致。如果不了解縫綴裝的形制結(jié)構(gòu),很難識(shí)別正確的次序,進(jìn)而造成內(nèi)容的謬誤,將會(huì)給研究者帶來(lái)巨大的困擾。[13]9-10

圖13 a 西夏歷日Инв.№8085第四帖第三紙單葉

由表3可知,除每一書(shū)帖最里面一葉紙的中心兩面(103面、104面)文字內(nèi)容是連續(xù)的以外,其余各葉紙相鄰的版面文字內(nèi)容都是不連貫的。

表3 西夏歷日Инв.№8085第四帖次序[13]12

當(dāng)書(shū)冊(cè)散亂而又沒(méi)有頁(yè)碼的情況下,打開(kāi)脫開(kāi)的單葉紙張,相鄰版面之間的內(nèi)容基本不連貫,很難尋得原來(lái)的順序,這就是王洙所云的“歲久斷絕,即難次序”,縫綴裝獨(dú)一無(wú)二的特征,也是判定縫綴裝最重要的標(biāo)準(zhǔn)。

三、結(jié)語(yǔ)

縫綴裝是中國(guó)唐宋時(shí)期曾經(jīng)流行一時(shí)的書(shū)籍裝幀形式,使用的時(shí)間不長(zhǎng),加之缺乏詳盡的文獻(xiàn)記載,并不為人所熟知。近年來(lái)隨著西夏縫綴裝書(shū)籍的陸續(xù)出土與刊布,為辨析相關(guān)文獻(xiàn)記載提供了實(shí)物資料。西夏書(shū)籍縫綴裝形制的厘清,可以修正以往學(xué)界關(guān)于該形制的誤判、錯(cuò)判;①例如,俄羅斯西夏學(xué)專(zhuān)家孟列夫在《黑城出土漢文遺書(shū)敘錄》中將縫綴裝稱(chēng)為“雙蝴蝶裝”,這一觀(guān)點(diǎn)未能區(qū)分縫綴裝與蝴蝶裝的根本不同;李致忠先生在《中國(guó)古代書(shū)籍史話(huà)》將“縫繢裝”歸入“線(xiàn)裝”,以“線(xiàn)斷”作為“即難次序”的主要原因不具說(shuō)服力。有助于勘定出土西夏文獻(xiàn)的錯(cuò)亂排序,從而還原文獻(xiàn)的真實(shí)性和完整性,解決了長(zhǎng)久以來(lái)學(xué)界眾多懸而未決的爭(zhēng)論;同時(shí)也為中國(guó)古代書(shū)籍裝幀史的梳理提供了寶貴參考資料。

圖片來(lái)源:

圖1、圖2、圖10、圖13:彭向前.俄藏西夏歷日文獻(xiàn)整理研究[M].北京:社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2018:9-15.

圖3:依據(jù)俄藏Инв.№8085繪制。

圖4:俄羅斯科學(xué)院東方研究所圣彼得堡分所,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院民族研究所,上海古籍出版社,編.俄藏黑水城文獻(xiàn)第10冊(cè)[M].上海:上海古籍出版社,1999:220-221.

圖5:依據(jù)梁松濤.黑水城出土西夏文《明堂灸經(jīng)》殘葉考[J].文獻(xiàn),2017(3):19.繪制。

圖6:依據(jù)方廣锠.從敦煌遺書(shū)談中國(guó)紙質(zhì)寫(xiě)本的裝幀[J].文獻(xiàn),2018(1):16-17.繪制。

圖7、圖8:依據(jù)溫臺(tái)祥.中國(guó)古籍裝幀形制考據(jù)與實(shí)踐[M].臺(tái)北:經(jīng)學(xué)文化公司,2019:458.繪制。圖9:依據(jù)俄藏西夏歷日繪制。

圖11:來(lái)自IDP國(guó)際敦煌項(xiàng)目官網(wǎng)http://idp.bl.uk/education/bookbinding/bookbinding.a4d

圖12:寧夏文物考古所,編著.拜寺口西夏方塔[M].北京:文物出版社,2005.彩繪17、彩繪18。

南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)(美術(shù)與設(shè)計(jì))2024年2期

南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)(美術(shù)與設(shè)計(jì))2024年2期

- 南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)(美術(shù)與設(shè)計(jì))的其它文章

- 春 天

- 語(yǔ)言之思與現(xiàn)實(shí)關(guān)切的雙重變奏

- 張杰創(chuàng)作中的社會(huì)學(xué)敘事與觀(guān)看之道

- 宗旨、體制與革命:高等美術(shù)教育與中國(guó)傳統(tǒng)美術(shù)現(xiàn)代轉(zhuǎn)型的三重維度①

- “以竹代塑”的審美倫理意蘊(yùn)

- 被身份重構(gòu)的晚明士人:主體覺(jué)醒與美學(xué)轉(zhuǎn)向①