小兒細菌性重癥肺炎并發抗生素相關性腹瀉的主要影響因素及治療作用探討

彭熹(湖南省湘潭市中心醫院,湖南 湘潭 411199)

小兒細菌性重癥肺炎作為一種嚴重的呼吸系統疾病,常常給患兒身心健康帶來明顯影響。抗生素的廣泛使用雖然能有效地控制感染病原體,但也存在一定的不良反應,尤其是抗生素相關性腹瀉的發生率較高,給臨床治療帶來了很大的挑戰[1]。在過去幾十年里,隨著抗生素的廣泛使用,抗生素相關性腹瀉在小兒細菌性重癥肺炎的治療中逐漸引起了臨床醫生和研究者的關注。抗生素相關性腹瀉是指在使用抗生素治療期間或停藥后發生的與抗生素相關的腹瀉,其可以影響兒童的生活質量,延長住院時間,并增加醫療費用和治療的風險[2]。為此,本次研究將以我院2022年2月-2023年8月收治的100例小兒細菌性重癥肺炎患兒作為觀察對象,以進一步分析影響其抗生素相關性腹瀉發生的相關因素及治療作用,旨在幫助臨床能夠更好地預防和管理該并發癥,提高患兒的治療效果和生活質量,同時也希望本次研究成果能夠為相關領域的研究提供新的思路和啟示,促進對小兒細菌性重癥肺炎并發抗生素相關性腹瀉問題的深入理解和解決。

1 資料與方法

1.1一般資料 以我院2022年2月-2023年8月收治的100例小兒細菌性重癥肺炎患兒作為觀察對象。100例患兒中,男性患兒57例,女性患兒43例;年齡1-5歲,平均(3.01±1.22)歲;細菌性重癥肺炎病程1-7d,平均(3.51±1.24)d;應用青霉素類、頭孢菌素類、大環內酯類的患兒分別為36例、31例、33例。納入標準:①符合細菌性重癥肺炎相關診斷標準[3]者;②以抗生素作為治療方案者;③年齡1-5歲者;④入院前無腹瀉者;⑤家屬簽署知情同意書者。排除標準:①抗生素應用依從性差者;②合并其他消化系統疾病者;③非抗生素治療引起的腹瀉者;④腸道結構功能紊亂者;⑤臨床資料缺失者;⑥合并免疫功能缺陷者。本研究經醫院倫理委員會審批通過。

1.2方法 100例患兒均應用抗生素進行治療,在治療前進行痰液或血液培養,以確定病原體及其耐藥性,根據病原體的敏感性結果選擇適當的抗生素,常見的選擇包括青霉素類、頭孢菌素類或大環內酯類等。之后根據患兒的年齡、體重、肝腎功能等情況,選用適當的給藥途徑和劑量,根據抗生素的藥代動力學特性和感染的嚴重程度確定給藥頻率和療程。在抗生素治療過程中,密切觀察患兒的臨床癥狀與體征改善情況,以及相關實驗室檢查的結果。根據反應情況,及時調整抗生素的種類、劑量和療程。觀察100例患兒的抗生素治療效果,評價指標[4]包括顯效(抗生素治療后癥狀迅速改善,體溫正常化,呼吸困難緩解,白細胞計數和炎癥指標恢復正常)、有效(抗生素治療后癥狀有所改善,但需要持續治療一段時間才能完全康復,體溫可以降至正常或接近正常,呼吸困難減輕,白細胞計數和炎癥指標逐漸恢復正常)、無效(抗生素治療后癥狀無明顯改善或進一步惡化,體溫持續高熱、呼吸困難加重,白細胞計數和炎癥指標沒有明顯改善),總有效率=顯效率+有效率。同時統計患兒治療后抗生素相關性腹瀉發生情況,并且根據其抗生素相關性腹瀉發生情況采集發生和未發生抗生素相關性腹瀉患兒的一般資料,包括性別、年齡、細菌性重癥肺炎病程、住院時間、抗菌藥物應用時間、有無機械通氣、使用抗生素類別及有無侵入性操作等,對可能影響其抗生素相關性腹瀉發生的相關因素展開單因素分析和多因素Logistic回歸分析。

1.3統計學方法 由統計學軟件SPSS22.0分析研究數據,計量資料表示方法為(±s),行t檢驗,計數資料表示方式為[n(%)],行χ2檢驗,抗生素相關性腹瀉發生的影響因素行單因素分析和多因素Logistic回歸分析,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1100例患兒抗生素治療效果分析 100例患兒抗生素治療顯效、有效、無效的例數分別為62例、20例、18例,治療總有效率為82.00%(82/100)。

2.2100例患兒抗生素相關性腹瀉發生情況分析 100例患兒抗生素相關性腹瀉發生率為20.00%(20/100)。

2.3抗生素相關性腹瀉發生的單因素影響分析 如表1所示,發生抗生素相關性腹瀉的患兒,其在年齡、住院時間、抗菌藥物應用時間、機械通氣及侵入性操作方面和未發生抗生素相關性腹瀉的患兒存在明顯差異(P<0.05)。

表1 抗生素相關性腹瀉發生的單因素影響分析[n(%)]

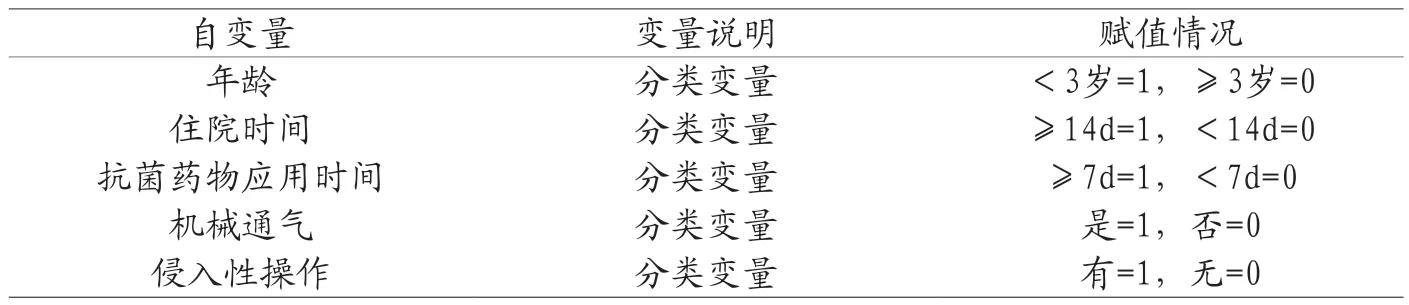

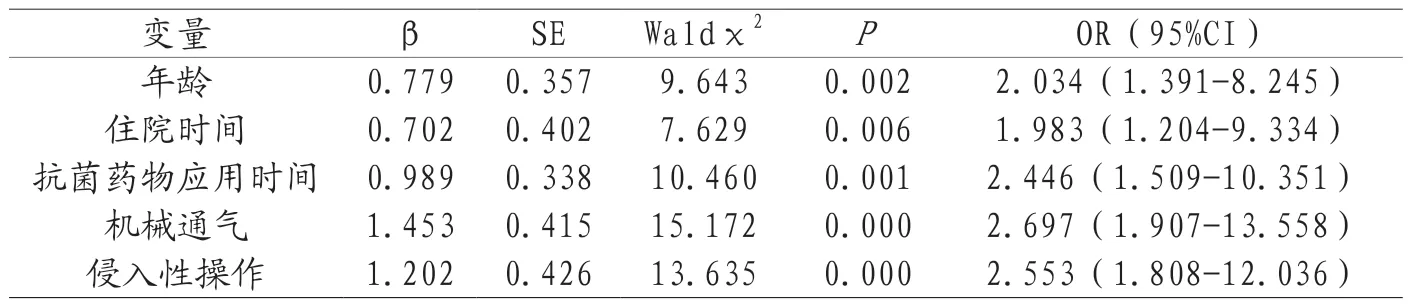

2.4抗生素相關性腹瀉發生的多因素Logistic回歸分析 將表1中差異有統計學意義的因素作為自變量并進行賦值,見表2,將抗生素相關性腹瀉作為因變量(未發生=0,發生=1),多因素Logistic回歸分析結果顯示,年齡<3歲、住院時間≥14d、抗菌藥物應用時間≥7d、機械通氣、侵入性操作是影響抗生素相關性腹瀉發生的危險因素(OR>1,P<0.05),見表3。

表2 自變量賦值與說明

表3 抗生素相關性腹瀉發生的多因素Logistic回歸分析

3 討論

小兒細菌性重癥肺炎是指發生在小兒身上的一種嚴重的肺部感染疾病,由細菌引起,臨床表現常包括高熱、咳嗽、呼吸困難、胸痛、快速呼吸、乏力、食欲不振等癥狀,病情嚴重時,可能還出現發紺、昏迷和休克等體征,需要及時治療。目前抗生素是常見的關鍵治療措施之一,通過選擇敏感的抗生素進行治療能夠有效改善小兒細菌性重癥肺炎患兒臨床癥狀。本次研究結果顯示,100例小兒細菌性重癥肺炎患兒抗生素治療總有效率為82.00%,可見抗生素的良好治療作用。但是也有研究[5]指出,抗生素會對腸道菌群造成一定影響,其在治療期間,除了可以抑制致病菌的生長繁殖,也會破壞腸道內正常菌群的平衡,從而引起正常腸道菌群受到破壞,而使得一些有害菌在腸道內大量生長繁殖,可能導致抗菌藥物相關的腹瀉。曾芹靜[6]等人指出,抗生素還可以引起腸道黏膜屏障功能降低,菌群或其代謝產物對腸黏膜細胞的損傷和對腸道蠕動的影響都會增加相關性腹瀉發生的風險。

本次研究結果顯示,100例患兒抗生素相關性腹瀉發生率為20.00%。通過分析影響其發生抗生素相關性腹瀉的相關因素,結果顯示發生抗生素相關性腹瀉的患兒在年齡、住院時間、抗菌藥物應用時間、機械通氣及侵入性操作方面和未發生抗生素相關性腹瀉的患兒存在明顯差異(P<0.05)。多因素Logistic回歸分析結果顯示,年齡<3歲、住院時間≥14d、抗菌藥物應用時間≥7d、機械通氣、侵入性操作是影響抗生素相關性腹瀉發生的危險因素(OR>1,P<0.05)。范小村[7]等人指出,年齡較小的患兒由于免疫系統尚未發育完全,抵抗力較低,因此更容易受到細菌感染和藥物副作用的影響,使其在抗生素治療期間,相關性腹瀉的發生風險上升,而長時間住院意味著患兒的病情較嚴重,可能需要較長時間的抗生素治療,長期接受抗生素治療會破壞腸道菌群平衡,最終增加相關性腹瀉發生的可能性。除此之外,長期使用抗生素會抑制有益菌群的生長,增加致病菌繁殖的機會,研究[8]表明,抗生素使用時間和患兒抗生素相關性腹瀉發生風險呈正相關。機械通氣作為重癥患兒常見的一種支持性治療手段,其也可引入致病菌并增加感染的風險,患兒在接受機械通氣時,可能需要使用抗生素來預防或治療肺部感染,進而增加腹瀉的發生概率[9],同時靜脈導管插管、胃管插管等侵入性操作也會導致菌群的紊亂,并增加抗生素相關性腹瀉的風險[10]。

綜上所述,對于小兒細菌性重癥肺炎患兒,抗生素具有一定治療作用,但是治療期間,年齡<3歲、住院時間≥14d、抗菌藥物應用時間≥7d、機械通氣、侵入性操作等因素也容易影響患兒發生抗生素相關性腹瀉,臨床需要提高重視,加強管理干預,以進一步降低患兒抗生素相關性腹瀉發生風險,保障治療效果。