住院新生兒第一天抽血量與生后一周血色素相關性研究

黃植維,王卿,張朝霞,陳志鑫(廣東省揭陽市榕城區婦幼保健計劃生育服務中心,廣東 揭陽 522000)

早產兒貧血是一個常見的并發癥,因為早產兒的各個系統發育不成熟,包括造血系統,這可能導致貧血的發生[1]。貧血嚴重影響早產兒的生長發育,并可能導致其他并發癥,甚至危及生命。近年來,全球早產兒出生率逐年增高,國內的早產兒出生率也有所上升[2-3]。在這個背景下,早產兒醫源性失血問題受到越來越多的關注。早產兒由于需要進行頻繁的抽血檢查,容易出現醫源性失血[4]。因此,研究住院新生兒第一天抽血量與生后一周血色素的相關性具有重要意義。通過了解第一天抽血量與后續血色素水平之間的關系,可以更好地評估早產兒的貧血風險,并采取相應的干預措施,以減少醫源性失血對早產兒貧血的影響。這項研究的結果可能有助于指導早產兒的抽血策略,減少不必要的抽血次數和抽血量,從而降低早產兒貧血的發生率。這有助于改善早產兒的健康狀況,提高其存活率和生活質量。本次研究選取2022年1月-2022年12月期間入住揭陽市榕城區婦幼保健計劃生育服務中心的新生兒100例作為研究對象,探討醫源性失血對早產兒貧血的影響,為醫師預防新生兒貧血提供充分的理論依據,以減輕新生兒家屬的心理、生理及經濟負擔,詳細報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2022年1月-2022年12月期間入住揭陽市榕城區婦幼保健計劃生育服務中心的新生兒100例作為研究對象,依據產婦分娩孕周將新生兒分為兩組,分別為早產組(n=50)和足月組(n=50)。足月兒納入標準:同期出生的健康活產新生兒(孕周≥37周且體重≥2500g)[5-6]。排除標準:①存在雙胎輸血綜合征;②新生兒近親屬或法定監護人不同意或新生兒不配合;③新生兒有溶血病或遺傳性血液病。早產組男28例,女22例;胎齡32-36周,平均(33.54±2.74)周;出生體重2200-2450g,平均(2308.66±36.88)g。足月組男32例,女18例;胎齡37-42周,平均(39.74±1.53)周;出生體重2500-4000g,平均(3300.75±53.86)g。兩組性別對比,差異無統計學意義(P>0.05),兩組胎齡、出生體重對比,有明顯差異(P<0.05)。本研究經醫院倫理委員會審批通過。

1.2方法 依據產婦分娩孕周將新生兒分為兩組,記錄兩組新生兒的第一天抽血量及抽血次數,利用全自動血液分析儀測量新生兒住院第一天、出生后一周、出生兩周后血紅蛋白數值(Hb),統計貧血發生率,利用Pearson相關性分析住院新生兒第一天抽血量與生后一周、生后兩周血色素相關性。

1.3觀察指標 ①兩組新生兒的第一天抽血量及抽血次數。②住院第一天、出生后一周、出生兩周后血紅蛋白數值(Hb),統計貧血發生率。③利用Pearson相關性分析探討住院新生兒第一天抽血量與生后一周、生后兩周血色素相關性。

1.4統計學方法 應用SPSS26.0統計軟件進行數據分析,正態分布的定量資料以(±s)表示,定性資料采用卡方檢驗進行組間比較。利用Pearson相關性分析探討住院新生兒第一天抽血量與生后一周、生后兩周血色素相關性,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1對比兩組新生兒的第一天抽血量及抽血次數 早產組第一天抽血量及抽血次數均多于足月組(P<0.05),詳見表1。

表1 兩組新生兒的第一天抽血量及抽血次數比較

2.2對比兩組Hb及貧血發生率 住院第一天,兩組新生兒Hb水平對比,無明顯差異(P>0.05),早產組出生后一周、出生兩周后Hb水平均低于足月組(P<0.05)。早產組貧血發生率為24.00%(12/50),高于足月組的2.00%(1/50)(P<0.05),詳見表2。

表2 兩組新生兒的Hb及貧血發生率比較

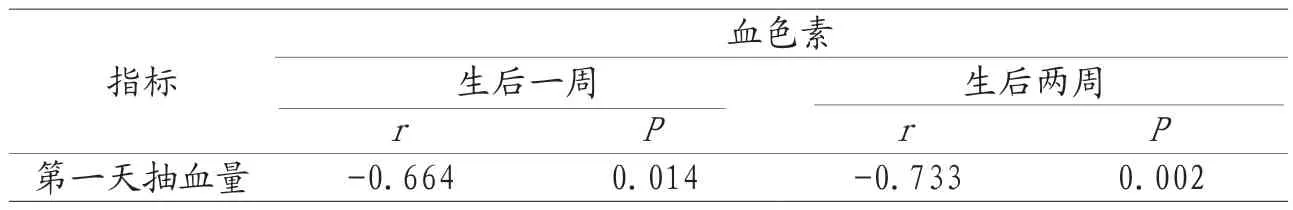

2.3住院新生兒第一天抽血量與生后一周、生后兩周血色素相關性 住院新生兒第一天抽血量與生后一周、生后兩周血色素均呈負相關(r=-0.664、-0.733,P=0.014、0.002<0.05),詳見表3。

表3 住院新生兒第一天抽血量與生后一周、生后兩周血色素相關性

3 討論

在胎兒的生長發育過程中,鐵元素是重要的營養物質之一。胎兒每天平均攝入約4mg的鐵[7]。然而,早產兒由于儲存鐵較少,到出生后的第8周,骨髓內含鐵血黃素已經消失,而足月兒則可以儲存鐵到出生后的20-24周才基本耗盡[8]。早產兒在出生后需要接受頻繁的血液檢查來監測其健康狀況和治療效果,然而,這些抽血檢查可能會導致醫源性失血,進而影響早產兒的血紅蛋白水平。早產兒貧血是一個常見的并發癥[9],可能會對其生長發育和健康狀況造成嚴重影響。因此,了解住院新生兒第一天抽血量與生后一周血色素之間的相關性對于評估早產兒的貧血風險以及制定相應的預防和治療策略具有重要意義。失血性貧血可能是由于產程中的出血或其他原因導致新生兒失血。溶血性貧血則是由于溶血反應導致紅細胞破壞過快,造成貧血。紅細胞生成障礙性貧血可能是由于骨髓功能障礙或遺傳性疾病等原因導致紅細胞生成受阻。因此,在新生兒貧血的管理中,需要根據具體情況進行評估和診斷,并采取相應的治療措施。早產兒特別需要注意鐵元素和其他營養物質的供給,以預防和治療貧血,并促進早產兒的健康發育[10-11]。

由于早產兒的儲鐵量較少,骨髓造血功能不成熟,容易引起貧血。同時,體重較低的早產兒由于醫源性失血可能會丟失更多的鐵[12-13]。早產兒貧血仍然是早產兒常見的疾病,嚴重影響患兒的生長發育和其他身體機能的成熟。導致早產兒貧血的原因有很多,因病情需要,早產兒必須接受頻繁的血標本采集來監測內環境的變化,因此在生后幾周內進行大量的實驗室檢查也是早產兒失血的重要原因之一。一項研究[14]顯示,重癥早產兒在生后第一周內的采血量可以達到38.9mL,而這些嬰兒的血容量大約只有80mL/kg。大量靜脈采血導致的失血是早產兒醫源性貧血的一個獨立重要危險因素。采血量越大,貧血發生的可能性就越大。為了預防早產兒貧血,應盡量減少早產兒不必要的抽血,減少醫源性失血。根據國內學者[15-16]的報道,早產兒在2周內累計采血量小于10mL/kg是安全的,發生貧血的風險很小,而當采血量大于10mL/kg時,采血量越大,發生貧血的風險就越大。因此,減少早產兒的抽血次數和抽血量是預防早產兒貧血的重要措施之一。

血色素又稱血紅蛋白,新生兒出生時正常Hb值為180-195g/L,1周內為163-180g/L,1-2周為150-165g/L[16]。越來越多的證據表明提高血紅蛋白水平和鐵水平對新生兒有益,使神經發育得到改善,貧血、輸血次數、腦室內出血率、慢性肺部疾病、壞死性小腸結腸炎和LOS發生率均降低[20]。本次研究中,早產組第一天抽血量及抽血次數均多于足月組(P<0.05)。住院第一天,兩組新生兒Hb水平對比,無明顯差異(P>0.05),早產組出生后一周、出生兩周后Hb水平均低于足月組(P<0.05)。早產組貧血發生率24.00%(12/50),高于足月組的2.00%(1/50)(P<0.05)。住院新生兒第一天抽血量與生后一周、生后兩周血色素均呈負相關(r=-0.664、-0.733,P=0.014、0.002<0.05)。這提示,在住院新生兒中,第一天抽血量與生后一周血色素水平存在負相關性。研究結果顯示,早產組的第一天抽血量和抽血次數較足月組更多,早產組在出生后一周和兩周的血紅蛋白水平均低于足月組。此外,早產組的貧血發生率也明顯高于足月組。分析其原因為:①抽血量與血紅蛋白水平:住院第一天抽血量較多的早產組受到了更頻繁的血液采集,這可能導致了其血紅蛋白水平的下降。頻繁的血液采集會導致體內的血紅蛋白減少,從而降低了血紅蛋白水平[17]。②早產兒的成熟度差異:相較于足月兒,早產兒生理發育和器官功能可能還不夠成熟,導致早產兒在出生后一周和兩周內血紅蛋白水平較低[18]。因此,即使沒有頻繁的血液采集,早產兒的血紅蛋白水平也可能相對較低[19]。③營養不足:早產兒可能由于早產而未能完全獲得足夠的營養,這可能對其血紅蛋白合成和質量產生影響。營養不足可能導致血紅蛋白水平的降低,增加貧血的風險[20]。

綜上所述,早產兒在出生后一周的血色素水平受到第一天抽血量的影響,抽血量越多可能導致血紅蛋白水平下降。因此,在早產兒的抽血過程中應謹慎操作,以減少對血紅蛋白水平的不良影響。