合理均衡膳食對學齡前兒童生長發育的作用分析

徐傳軍(江蘇省連云港市海州區婦幼保健所,江蘇 連云港 222000)

在我國,一般將3歲以上,且不足6歲兒童稱作為學齡前兒童,在此時段中,兒童體內各器官組織結構均處于發育狀態,自身體質較為脆弱;同時由于兒童體內新陳代謝較快,若未對其進行良性引導控制,并配合科學飲食干預,極易促使其體內器官發育受阻,進而誘發多種疾病,且還會促使兒童生存狀態及生長能力受到影響。為此,需在保證兒童營養充分的過程中,同兒童身心發育進行有機結合,合理調劑膳食結構,促進兒童健康發育[1]。故本文選取2020年1月-2023年1月期間于我院進行體檢的100例學齡前兒童為研究對象,為其實施合理均衡膳食干預,以期明確合理均衡膳食干預對兒童生長發育的影響效果,現報告如下。

1 資料和方法

1.1一般資料 選取2020年1月-2023年1月期間于我院進行體檢的100例學齡前兒童為研究對象,采取隨機數表法將組間受試學齡前兒童分為觀察組與對照組,組間人數均為50例,對照組男性、女性學齡前兒童均25例,年齡區間3-5歲,平均年齡(4.01±0.27)歲;觀察組男性學齡前兒童31例、女性學齡前兒童19例,年齡區間3-5歲,平均年齡(4.03±0.31)歲;入組學齡前兒童一般資料經比對無統計學意義,P>0.05。納入標準:①選取對象均為5歲及以下兒童;②受試對象家屬自愿配合研究;③兒童體檢正常,無消化道疾病或其他器質性疾病。研究對象家屬均已知曉此次研究,并在同意書上簽字。本研究經醫院倫理委員會審批通過。

1.2方法

1.2.1對照組 按照傳統常規飲食予以干預,通過正確的飲食調整,依照兒童的健康狀況向父母提供當前階段應該攝取的營養成分,并且要注重葷素的均衡分布,同時也要向其解釋在日常飲食中應該留心的問題,堅持少吃多次的策略,防止兒童出現過度饑餓、吃得太快的現象,減少或最大程度地避免食用油炸類的快餐,以及含有大量糖分的飲品和食品。

1.2.2觀察組 采取合理均衡膳食干預,具體為:①在實施內容上,依照學齡前兒童自身發育狀態,通過多種喂養方式來執行喂養計劃,預先明確學齡前兒童體質情況,并設計對應營養搭配比例,有序開展肉類、菜類食品的營養調節,每日飲食清單中均涵蓋葷、素不同菜品,并科學搭配粗、細糧食物。

②確保符合均衡營養核心要求:首先在學齡前兒童膳食儲備與研究中,需保持飲食模式多樣性,食物搭配上不但要保留肉類食材,還應將綠色蔬菜應用其中,主要針對主食(谷物、米面)、豆制品、肉蛋類、果蔬類、奶類等食物科學調劑,形成混合類型的膳食[2]。并且還應按照適當比例嚴格配對,因學齡前兒童自身體質在營養需求中存在顯著差別,為此在兒童涉及的營養比例調節中,應依照彼此制約的特性有效處置,若在此期間存在某類營養素超標情況,則會使兒童自身成長發育健康狀態受到嚴重影響[3]。同時在學齡前兒童飲食規劃中需遵從定量的原則,就兒童所需各類膳食營養來說,需使其攝入成分合理控制在對應區間內,進而防止不科學攝入量對兒童自身成長發育所造成的影響,確保其膳食搭配的合理性、科學性[4]。

③依照兒童自身發育狀態,構建恰當飲食譜系,充分研究氨基酸、三脂、糖類、有機化合物、人體所需礦物質成分等,結合食物中營養成分和結構特點、供給需求等設計膳食規劃,諸如:新鮮果蔬類食材中含有多種微生物物質與無機鹽,但對于人體所需三脂及氨基酸含量較少,而肉蛋類食材中三脂及氨基酸成分較多,但維生素含量較為稀缺,為此,在滿足兒童正常身體所需、促進健康發育過程的膳食方案中,需做到合理調控各類食材攝入成分,確保營養適配性和充足性,應在滿足兒童身體健康發育的同時,增強其免疫功能[5]。對于年齡>3周歲兒童,需在食材營養含量選取上同成年人存有一定區別,應在盡可能滿足兒童卡路里、營養需求過程中,重視兒童體內營養成分流失的問題,使其能夠在完善攝取食物營養成分條件下提升抵抗力,降低出現疾病的概率[6]。

1.3評價指標及判定標準 ①記錄入組對象體重指數過低、發育狀態不佳、出現貧血以及肥胖癥狀兒童的例數,然后做出數據對比。②記錄入組研究對象身高變化及體重合格率。③組間家屬滿意度調查表:通過本院自行擬制滿意度調查表,針對研究對象滿意狀態進行統計評估,主要針對兒童膳食狀態、心理環境、遵醫就餐原則、貼合實際進行評估,進而明確滿意度狀態,共有4個分項,每項滿分25分,總計100分。分數同研究對象滿意程度成正比。總計分采取三級評分法,60分以下為不滿意,61-75分為一般,76-100分為滿意,滿意度=(滿意人數+一般人數)/該組人數×100%。④參試對象依從性:選取本院自擬功能改善依從量表對組間學齡前兒童依從性進行評定,評估量表共發放100張,回收100張,評估效率為100%,依照學齡前兒童膳食劑量、日食頻次、遵醫就餐程度以及家屬協同程度進行評定,采用三級評定法,分為完全依從、部分依從、絕不依從進行評估。總依從率為完全、部分依從之和。

1.4統計學處理 本研究的實驗數據采用SPSS17.0統計軟件進行分析處理,組間橫向分析與組內縱向分析,分別采用t檢驗法及一般線性模型重復測量的方差分析法,計量數據以(±s)表示,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1組間研究對象身高及體重合格率對比 觀察組體重合格和身高合格人數均高于對照組,數據對比有統計學意義,P<0.05,見表1。

表1 組間研究對象身高及體重合格率對比[n(%)]

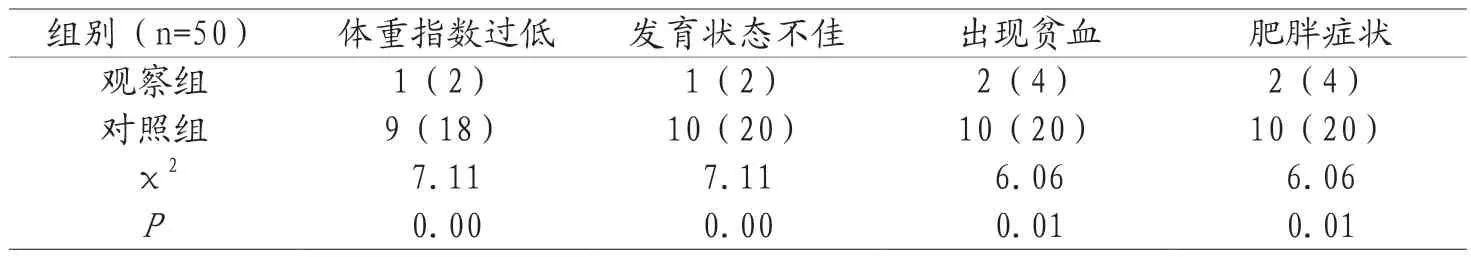

2.2組間受試兒童不良體征出現概率人數對比 經數據對比,觀察組兒童出現四項不良體征癥狀占比顯著低于對照組,數據對比有統計學意義,P<0.05,見表2。

表2 組間受試兒童不良體征出現概率人數對比[n(%)]

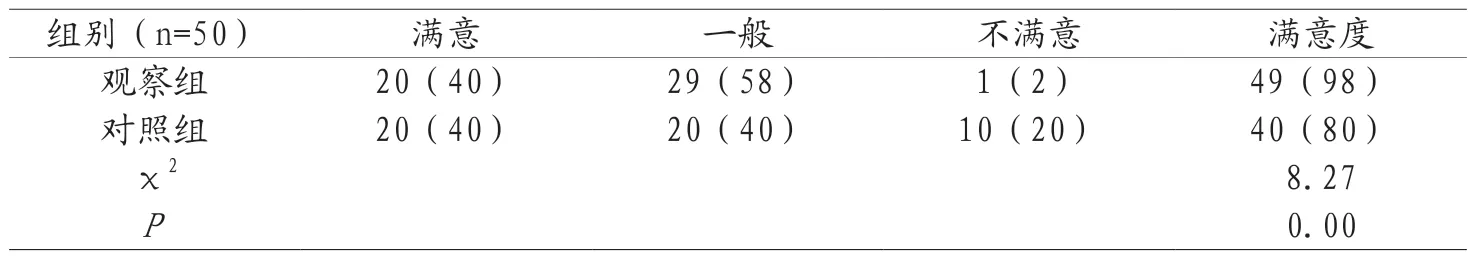

2.3組間家屬滿意度對比 通過對組間兒童家屬滿意程度進行對比,觀察組滿意度顯著高于對照組,數據對比有統計學意義,P<0.05,見表3。

表3 組間家屬滿意度對比[n(%)]

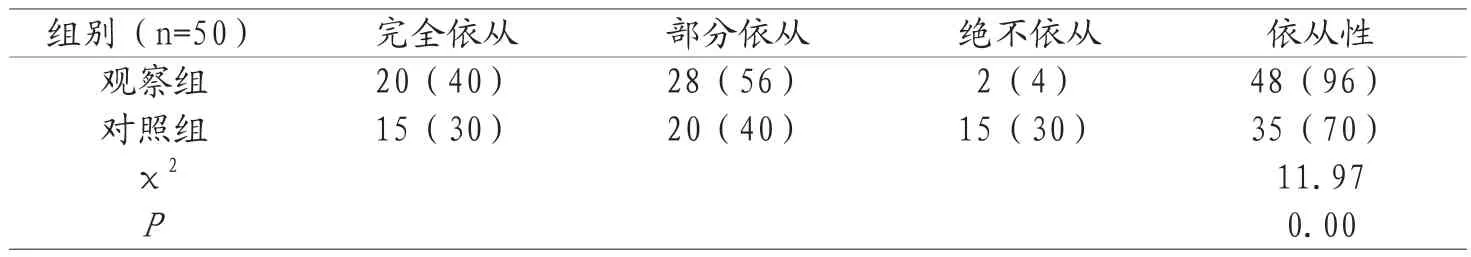

2.4組間兒童膳食依從性對比 通過對組間兒童膳食依從性進行對比,觀察組顯著高于對照組,數據對比有統計學意義,P<0.05,見表4。

表4 組間兒童膳食依從性對比[n(%)]

3 討論

在學齡前兒童個人生理機能發育過程中,營養成分攝取程度是其健康發育的重要影響條件之一。學齡前階段作為兒童生長發育關鍵期,通過為其科學設計膳食譜系,可有效促進其身心發育。相較于成年群體,兒童新陳代謝過程較快,體內所需營養成分較多,若在此階段未能有效進行充分膳食調節,則會誘使兒童出現體弱多病、發育緩慢、身體瘦弱等現象,情況嚴重者其智力發育也會受到影響,對于部分營養過剩的兒童,則會導致其體質偏胖、內分泌失調,故應對其進行合理膳食搭配,否則會導致其體征發育受到嚴重影響[7]。

通過此次研究可知,觀察組學齡前兒童身高、體重合格率相較于對照組均較高,同時該組兒童出現不良體征概率低于對照組。為此可以明確,觀察組的醫護人員通過為患兒實施合理均衡膳食模式,可確保他們在自然成長中身高、體重指數處于合格狀態,進而有效避免不良健康體征的出現[8]。在為患兒實施均衡膳食過程中,需合理調節食物營養結構,促使兒童能夠充分吸收。對于谷類食物,盡可能使兒童能夠有效吸收其中的纖維素,通過大米、白面,以及高粱、蕎麥、紅豆、蠶豆等粗細搭配保持營養均衡[9]。

科學食用綠色果蔬,能夠為兒童合理補充所需礦物質、維生素。同時肉類食材的攝入對于學齡前兒童同樣關鍵,應計算日均攝取量,不要過量食用,避免兒童發育期過度肥胖。同時因魚蝦類等食材脂肪含量較低,其中蛋白質成分較多,可結合身體所需進行膳食補充[10]。蛋類食材內部含有諸多環戊烷多氫菲的衍生物,其日均攝入量在1-2個之間;同時奶類食材中含有諸多鈣質(乳酸鈣、碳酸鈣),可促進骨骼以及身體組織發育,而當兒童體內鈣質嚴重流失時,則會表現為發育遲緩,主要表現為:兒童出現智力、語言、運動、心理等諸多障礙性、延緩性發育,嚴重時會影響兒童的智力[11]。

通過合理搭配兒童所需食材,能夠避免其出現偏食、厭食等情況,使其能夠充分得到人體所需營養成分,避免出現諸多疾病。通過構建合理的膳食規劃方案,可使其從小保持良好飲食習慣,能夠盡快學會自主進食,且通過對就餐環境的積極改造,提高兒童就餐質量,并使其可以科學進餐。完善的衛生規范可為兒童就餐提供安全保障,預防疾病發生[12]。在擬定膳食方案時,需依照幼兒體征發育狀態來完成,科學膳食譜系可確保幼兒營養汲取均衡且充分,促使其個人體征、智力狀態得到健全發展,提高自身免疫機能,預防各類疾病發生[13]。

在對兒童營養進行干預時,需要結合兒童身體所需營養成分,正確開展食物搭配方法,使其各時段飲食營養搭配保持均衡性,同時應明確患兒營養所需成分和食材實用價值,以便從實質上滿足兒童自身發育需求。不過在此期間需注意,在谷類食材選取上,要通過多元化食材應用方式正確匹配粗、細糧,果蔬方面,則需加強兒童攝入成分,從而補充體內缺少的維他命[14]。在肉類葷菜食材選取上,應確保兒童正常吸收身體不足的氨基酸,不過在此期間需尤為注意,應合理控制攝取范圍,避免出現過度肥胖。在蛋奶類食材選取上,由于膽固醇及鈣元素含量較多,需正確控制其攝取量,進而維護兒童的身體健康[15]。

綜上所述,將合理均衡膳食應用于學齡前兒童中,能使其全面攝入各種營養成分,促進其健康成長,有較高的應用價值。