地下水資源承載力評價研究

畢寶華

關鍵詞:鹽山縣;地下水;地質資源;承載力

前言

華北平原為半干旱半濕潤地區(qū),區(qū)域水資源有限且氣候處于暖干化狀態(tài)。華北因過量開采從而導致該地區(qū)成為了全球最大的“地下水降落漏斗”,引起了地表塌陷與沉降、地裂縫等一系列生態(tài)環(huán)境問題,引起了社會各界的高度重視。鹽山縣位于華北平原東南部,地處環(huán)京津地區(qū),地質條件復雜,地質環(huán)境相對脆弱,淡水資源短缺。因此,對該區(qū)域地下水資源承載力研究有助于優(yōu)化國土空間布局,保護生態(tài)環(huán)境,服務區(qū)域經濟與生態(tài)環(huán)保協(xié)調發(fā)展。目前,國內關于水資源承載力的研究方法主要包括模糊綜合評判法、多目標決策分析法、層次分析法。國際上,關于地下水資源承載力的研究比較罕見,基本都將其融人可持續(xù)發(fā)展理論研究中。但是,現(xiàn)如今關于地下水資源可持續(xù)利用的相關研究越來越受到研究者的追捧,已經成為全球的研究熱點,相關的研究成果能夠為其他國家提供可靠的理論依據。

文章在考慮資料的系統(tǒng)性和可獲得性基礎上,采用綜合打分法,對鹽山縣區(qū)地下水資源承載力進行評價,分別采用地下水資源的數(shù)量和質量因子進行本底評價,利用地下水開采程度進行狀態(tài)評價,通過本底和狀態(tài)評價結果。

綜合評價地下水開采潛力,以此為地下水資源的開發(fā)與保護提供重要依據。

1自然地理

鹽山縣位于中國河北省東南部,經緯度坐標為東經116°59'~117°30'、北緯37°49'~38°06'。新京滬高速、邯黃鐵路、205國道等國家公路橫穿全縣境內,使得該地區(qū)的交通十分便利。區(qū)內地勢呈現(xiàn)北東低,南西高的特征,平均海拔高程4m~7m,坡度2/10000,為低平原區(qū),地貌分為沖、海積地貌,湖積地貌和沖,在河流、湖泊和海洋三者共同作用下形成了此種地貌特征。鹽山縣地處華北平原黑龍港流域,以農業(yè)為主,輔以鋼管生產。

2地質背景

2.1地質概況

研究區(qū)的地層類型豐富,地層層位完整,沉積物類型和成因多變且復雜,以不膠結和半膠結的砂質(粉、細.中砂)以及粘土等為主,其沉積深度為400~550米。地層分類可以分為第四系、新近系、古生界的石炭系一二疊系、古近紀、寒武一奧陶系及太古界的變質巖系。

鹽山縣總共分為三級構造單元,一二三級依次為:中朝準地臺基、華北斷層、黃驊臺陷和埕寧臺拱。

鹽山地區(qū)的早、中更世是火山活躍的區(qū)域,火山巖分布范圍廣,各鉆孔同一時期的火山巖分布不連續(xù)。巖性包括玄武巖、凝灰?guī)r、凝灰?guī)r、凝灰?guī)r、凝灰?guī)r等。

2.2水文地質概況

根據第4系含水巖系劃分原理,將研究區(qū)由上至下劃分為I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四個含水層群。該區(qū)域的地下水主要由降雨人滲、灌溉和地表水補給,深層地下水補給困難。其補給量分別為降雨平均每年補給4748萬立方米、灌溉平均每年補給3370萬立方米、地表水平均每年補給6419.5萬立方米。本區(qū)位于河北平原東南部,處于沖、湖積和沖、海積兩種沉積作用的交替地帶。多變復雜的形成原因類型導致了該區(qū)域形成了多層結構的含水地質體。第四系水質結構垂向上為淡一咸一淡和咸一淡型。淺水區(qū)的淡水以河流帶型為主,在鹽水上方以透鏡體形為主。咸水體主要分布于淺層含水組,局部延伸至深部含水組頂部。咸水體由西向東呈楔狀逐漸增厚,本區(qū)淺層咸水發(fā)育,加劇了本區(qū)地下水資源短缺。

3鹽山縣地下水資源承載力評價

3.1評價方法

2017年,該地區(qū)最主要的地下用水資源就來自于鹽山縣,主要用途為農業(yè)和生活,部分用于工業(yè)。在地質條件、生產生活的影響下,本區(qū)地下水面臨著超采、地面沉降、污染、咸水分布廣泛等地質環(huán)境問題。為了實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境與經濟建設協(xié)調發(fā)展,文章采用綜合打分法,以鹽山縣域為研究對象,針對地下水資源建立承載能力評價指標體系,選擇適當?shù)脑u價因子、評價指標,利用資料收集、野外調查和綜合研究等手段獲取所需數(shù)據資料,對縣域范圍內的地下水資源進行承載本底、承載狀態(tài)和承載潛力的全面評價,并根據評價結果提出相關的建議。

3.2鹽山縣地下水資源本底評價

3.2.1評價指標

根據本區(qū)地下水開采現(xiàn)狀,選擇地下水資源的數(shù)量和質量作為評價因子,將深層地下水可利用量模數(shù)、淺層地下水資源模數(shù)以及水質和深層水水質作為評價指標,根據本區(qū)對地下水的開發(fā)利用結構對各評價指標賦權,搭建相關的評價體系,結果見表1。

3.2.2評價模型

通過收集資料、野外調查、綜合調查等方法,對以上各項指標按地質條件進行了科學的劃分與評價,利用百分數(shù)對其進行評定。以GIS的空間解析函數(shù)為基礎,對所選擇的各項評估指數(shù)按不同的類型劃分成不同的數(shù)據層,對各異的評估指數(shù)進行重新組合,根據指標專題圖層來組織,各評價單元綜合分值就是每個評價指標得分×權重和,即:

3.2.3評價結果分級

通過上述模型的計算方法,可得到各個評價層的承載本底評價分。將其分為五個級別,即當分值大于等于85為高、分值在(85,65]為較高、分值在(65,40]為中、分值在(40,20]為較低、分值小于20為低五個級別。由此得出各評估層次的承載性基礎評估分數(shù)。

3.2.4鹽山縣地下水資源承載本底評價結果

根據每個單元的地下水資源承載本底評價得分,將鹽山縣地下水資源承載本底評價結果分為三級,即較低、中等和較高。受地質環(huán)境等影響,鹽山縣區(qū)內淺層地下水礦化度由南西向北東有升高趨勢,水質普遍較差;深層地下水由于前期的大量開采,水位較低,可利用量較低。因此,地下水承載本底也存在自南西向北東降低的趨勢。

較高區(qū)僅分布在韓集鎮(zhèn)北部,地下水礦化度小于2mg/L,地下水資源模數(shù)淺層水為7.5~10.0×104m3/km2·a,深層水小于1×104 m3/km2·a,水質主要為Ⅲ類、Ⅳ類;中等區(qū)大多數(shù)分布于縣區(qū)南西部,零星少量分布于北東部,并且呈不規(guī)則條帶狀的特征。地下水礦化度淺層水1~3mg/L,深層水小于2mg/L,地下水水質主要為Ⅳ類、V類,水資源模數(shù)淺層水為5.0~10.0×104m3/km2·a,深層水<1x104m3/km2·a;縣區(qū)南西呈條帶狀分布。地下水礦化度淺層水南西部一般為2~3mg/L,北東大于3mg/L,深層水小于2mg/L,地下水資源模數(shù)淺層水為7.5~10.0×104m3/km2·a,北東部地區(qū)地下水量雖然較大,但是礦化度普遍大于5mg/L,導致其無法有效利用,深層水小于1×104m3/km2·a,水質主要為Ⅳ類、V類。

3.3鹽山縣地下水資源承載狀態(tài)評價

3.3.1評價指標

淺層地下水和深層地下水開采度的選擇是評估的主要依據,評價地下水資源現(xiàn)狀特點,并根據開采結構對各評價指標賦權,形成評價體系,結果見表2。

3.3.2評價結果分級

通過前述模型的計算方法,可以得到每個評價分層的承載狀態(tài)評價得分。分別劃分為五級,即分值大于等于70為盈余、分值在(70,40]為均衡、分值在(40,25]為輕度超載、分值在(25,15]為中度超載、分值小于15為重度超載5個等級。

3.3.3承載狀態(tài)評價及結果

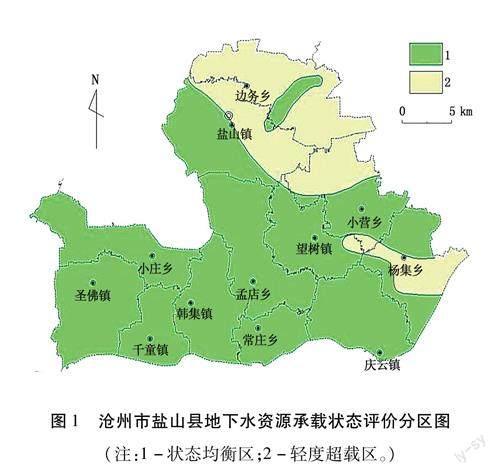

此次地下水資源承載狀態(tài)依據淺層和深層地下水的開采程度兩項指標進行評價,鹽山縣地下水資源承載狀態(tài)為西南大部分為均衡,東北部分地區(qū)輕度超載,具體見圖1。

由于地下水本底狀態(tài)差異,本區(qū)對地下水利用具有明顯結構性特點。淺層水大多數(shù)用于農田灌溉及生產、生活;深層水主要用于生活飲用,部分用于農業(yè)、工業(yè)。均衡區(qū)淺層水開采程度相對較低,具有開發(fā)潛力,深層水則大部分處于超采狀態(tài)。輕度超采區(qū)淺層水礦化度高,無法對其有效利用,深層水處于超采狀態(tài)。

3.4鹽山縣地下水資源承載潛力評價

3.4.1評價指標

依據本底和狀態(tài)評價所得結果,綜合評價本區(qū)地下水資源承載潛力,等級見表3。

3.4.2承載潛力評價結果

鹽山縣地下水資源承載潛力可分為較小和小兩個等級,具體見圖2。

地下水資源承載潛力較小區(qū)域主要分布于圣佛鎮(zhèn)~千童鎮(zhèn)南西、小莊鄉(xiāng)~韓集鎮(zhèn)中北部、常莊鄉(xiāng)及望樹鎮(zhèn)局部地區(qū)。該區(qū)淺層地下水可利用量相對較大,礦化度淺層水1~3mg/L,水質主要為Ⅲ~V類,開采程度為均衡或盈余;深層地下水可開采量小,為超采狀態(tài)。地下水資源承載潛力小區(qū)域主要分布在縣區(qū)北東大部,南部呈不規(guī)則條帶狀分布。該區(qū)淺層地下水礦化度北東大于3mg/L,南西部處于2~3mg/L之間,水質主要為Ⅳ類、V類,地下水開采程度較低,大部分屬于均衡和盈余狀態(tài),但高礦化度導致大部分地區(qū)地下水無法有效利用。深層水主要為超采狀態(tài)。

4開發(fā)利用建議

在對地下水資源的可持續(xù)利用和生態(tài)環(huán)境保護等方面進行分析的基礎上,合理控制地下水資源開發(fā)利用,對研究區(qū)的地下水資源分區(qū)劃分為控制性采空區(qū)和限壓型開采區(qū)。

4.1控制開采區(qū)

主要位于地下水潛力較小區(qū)。該區(qū)農業(yè)基礎條件好,適宜農業(yè)的園區(qū)化、規(guī)模化發(fā)展,可適當增加淺層地下水開采利用,特色產品種植,打造精品農業(yè)。另外,進一步工業(yè)、化肥、農藥等對地下水的污染,減少深層水開采,開展地表水置換。

4.2調減開采區(qū)

主要位于地下水承載潛力小區(qū)。該區(qū)應加大微咸水、咸水的開發(fā)利用研究,調整農業(yè)結構,因地制宜地發(fā)展旱作農業(yè),擴大耐鹽堿,耐干旱作物的種植規(guī)模。同時,防止地下水進一步污染,減少深層水開采,開展地表水置換,實現(xiàn)水資源的保護性開發(fā)。

5結論

為保證生態(tài)環(huán)境與經濟建設協(xié)調發(fā)展,以鹽山縣為例,采用綜合打分法對其地下水資源承載力進行評價,分別采用地下水資源數(shù)量和質量因子進行本底評價,利用地下水開采程度進行承載狀態(tài)評價,通過本底和狀態(tài)評價結果,綜合評價地下水開采潛力。評價結果顯示:鹽山縣地下水資源承載本底分為較高、中等和較低區(qū),較高區(qū)僅分布在韓集鎮(zhèn)北部;中等區(qū)多數(shù)分布在縣區(qū)南西部,少量分布于北東部;較低區(qū)主要分布在縣區(qū)北東部。承載狀態(tài)為均衡、輕度超采:南西大部分為均衡;北東部分地區(qū)輕度超載。承載潛力為較小和小,承載潛力較小區(qū)域主要分布于圣佛鎮(zhèn)——千童鎮(zhèn)南西、小莊鄉(xiāng)——韓集鎮(zhèn)中北部、常莊鄉(xiāng)及望樹鎮(zhèn)局部地區(qū);承載潛力小區(qū)域分布在縣區(qū)北東大部。