土壤學互融互補混合式智慧教學模式改革成效

蒲玉琳 袁大剛 余海英 張錫洲 李冰

摘? 要:土壤學是理論系統性高和應用實踐性強的重要專業基礎課。探索基于網絡信息技術的土壤學線上線下混合式教學的新型模式,對于全面推進新時代一流專業建設及一流專業人才培養至關重要。綜合應用文獻查閱法、問卷調查法和經驗總結法,以優化教學內容和變革教學策略為途徑,構建土壤學“互融互補混合式智慧教學模式”。這一新型教學模式包含“思政元素、專業應用、學科前沿、行業發展”的四元融合知識體系、“課前-課中-課后”三環漸進混合式智慧教學方式、“一、二課堂互補,現實虛擬互補”的二維互補實踐創新能力培養體系。模式實施以來有力地提升土壤學“一流課程”“思政示范課”建設質效,以及富有“三農”情懷、能“識土-辨土-用土-改土”的新農科復合型高級人才質量,為其他傳統專業課改革提供借鑒。

關鍵詞:混合式智慧教學模式;四元融合知識體系;三環漸進教學方式;一、二課堂互補;現實虛擬互補

中圖分類號:G642? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)11-0116-05

Abstract: Soil Science is an important professional basic course with highly systematic theory, and strongly practical application. Exploring new mode of online and offline bended teaching of Soil Science based on network information technology is very important to comprehensively promote first-class specialty construction and professional talent cultivation in scientific utilization and protection of agricultural resources. Take optimizing teaching content and changing teaching strategy as the way, this paper constructed the online and offline blended smart teaching mode of Soil Science by comprehensively applying methods of literature review, questionnaire survey and experience summary. This new teaching mode of Soil Science included a knowledge system by integrating four elements of ideological elements, professional application, academic foreland and industrial development, a blended smart instruction approach with three-ring progressive structure of "pre-class--in-class--after-class", and a training system of practical innovation ability based on two-dimensional complementarity of second classrooms complementing first classrooms, and the virtual simulation experiment complementing reality practical training. Since the implementation of this model, the quality and effectiveness of "first-class courses" and "ideological and political demonstration courses" in Soil Science have been promoted greatly. Furthermore, the model powerfully improved the quality of new agricultural and compound senior talents who own the feelings of "agriculture, rural areas and farmers" and ability of "recognize soil-identify soil-use soil-improve soil", and provide reference for the reform of other traditional professional courses.

Keywords: blended smart instruction model; knowledge system of four element integration; teaching method of three-ring progressive structure; second classrooms complementing first classrooms; virtual simulation experiment complementing reality practical training

新時代中國特色社會主義思想要求推進高等教育內涵發展,尤其是加快推進作為人才培養核心要素的課程建設。落實課程建設的總體目標在于全面開展一流本科課程建設,圍繞專業人才培養目標,實現課程的“兩性一度”(高階性、創新性、挑戰度)。土壤學具有涉及面廣、應用性強、發展迅速等特點[1],對學生的價值塑造、科研素養培養與實踐創新能力提升具有極大的促進作用。推進土壤學教學模式改革,對全面推進新時代一流專業建設和“知識深廣、能力突出、素質全面和融合成才”的一流人才培養至關重要。

自2000年以來,國內許多院校圍繞傳統土壤學的課程內容、教學方法、實踐訓練等環節進行了改革,在課程思政育人、探究式教學法、虛擬仿真實驗方面取得了一些成效[2-5]。自2020年新冠感染疫情爆發以來,土壤學基于網絡信息技術的線上線下混合式教學已成為常態化教學模式[6-8]。然而,如何以滿足新時代國家戰略、社會用人和學生成才需求為導向,以課程教學問題為目標,以優化課程教學內容和變革教學策略為途徑,完善線上線下混合式教學模式,形成“課程優、學生忙、效果實”的特色線上線下混合式教學模式還有待探索。基于此,四川農業大學土壤學課程組在探索課程教學改革的實踐中,形成的集“思政元素、專業應用、學科前沿、行業發展”四元融合知識體系、“課前-課中-課后”三環漸進混合式智慧教學方式、現實虛擬互補及一、二課堂互補創新能力培養體系于一體的互融互補混合式智慧教學模式(圖1),在全面筑牢學生價值取向、夯實理論基礎、提升專業技能、培養創新能力中發揮了積極作用,為后續土壤改良學等專業課程學習打下堅實基礎,也可為其他課程的傳統教學改革提供借鑒。

一? 新農科背景下傳統土壤學教學存在的問題

(一)? 思政元素偏少,立德樹人要求突顯度不高

新時代高等教育的教師不僅是知識、思想與真理的傳播者,更肩負著踐行“立德樹人”的責任擔當。在“課程思政”概念被正式提出之前,我國高等教育普遍存在專業教育和思政教育的“兩張皮”問題,忽視了專業教育和思政教育的有機融合。隨著中國特色社會主義現代化建設對土壤質量與健康提升、生態保護與恢復等領域專業人才的急切需求,如何寓價值觀引導于知識傳授和能力培養之中,使掌握專業技能的青年學生懷著“大國三農”的情懷主動投身到我國農業農村現代化和鄉村振興的建設事業中去,將極大地依賴于思政教育在專業課程教學中發揮的協同效應。然而,傳統的土壤學教學未充分挖掘并傳授土壤組成與性質等知識點蘊含的思想價值和精神內涵,導致學生對專業前景的感知不夠,對立足專業謀發展的信心不足。

(二)? 課程內涵狹窄,與國家戰略及行業發展需求的鍥合度不高

新農科背景下,社會對協調土壤資源利用與環境安全的“識土、用土、改土和護土”卓越人才的需求增多。然而,土壤學教學受教材更新不及時與教學課時少的雙重限制,加之缺少基于現代信息技術和互聯網媒體平臺的課程資源如中國大學MOOC(慕課),線下課堂只能注重傳授基礎理論知識和培養基本實驗分析技能,教師無法利用極為有限的課堂時間融入前瞻性較強的國內外熱點問題與行業發展動態,如土壤有機碳固存與“雙碳”戰略等。因此,傳統土壤學課程內涵狹窄,前沿性、應用性與國家新戰略、行業新發展的鍥合度不高。

(三)? 教學方式單一,與信息技術支持下智慧教學的融合度不高

傳統土壤學的講授式教學[9]屬于替代性教學策略[10],教學受時空限制,授課方式只能局限于以教師講授為主的“滿堂灌”式教學,講授式教學無法有效激發學生學習的積極性和主動性。同時,在教學班的學生人數較多,以及沒有中國大學MOOC等智慧教學平臺的支撐下,教師批改作業的工作量大,難于全面保證學生利用碎片化時間進行課程鞏固與知識拓展。基于信息技術的線上線下混合式教學模式應運而生并成為高等院校的常態化教學模式。但是,當前的混合式教學模式還處于完善階段,筆者所在學校的土壤學基于自建MOOC資源的混合式教學模式,同樣面臨采用何種形式的生成性教學策略[11]提升課堂教學效果,集中表現為如何將互聯網、智能化教學系統和各類教育教學APP有機融入多元互動[12]的智慧教學課堂。故而,傳統土壤學教學模式的教學方式及考核方法單一,與智慧教學的融合度不高。

(四)? 實訓教學形式單調,與多樣化實踐創新能力培養的匹配度不高

傳統實訓教學只有課程實驗與野外實習兩個環節,然而這兩個環節的教學時間非常有限,且僅有部分專業開設實習課。2018年以前,第二課堂還未被全國高校普遍推行,大部分專業的土壤學課程實訓教學僅以實驗課堂為主,這只能保證學生掌握土壤基本理化性質的監測技能,難以提升學生在土壤改良利用與生態環境恢復等方面的實踐創新能力。可見,如何立足國家戰略和社會需求,從通過實習實訓形式和促進加強學生從知識型向能力型轉變,也是土壤學傳統教學改革面臨的重要內容。

二? 土壤學互融互補混合式智慧教學模式的實施途徑

(一)? 拓展課程內涵,重構四元融合知識體系

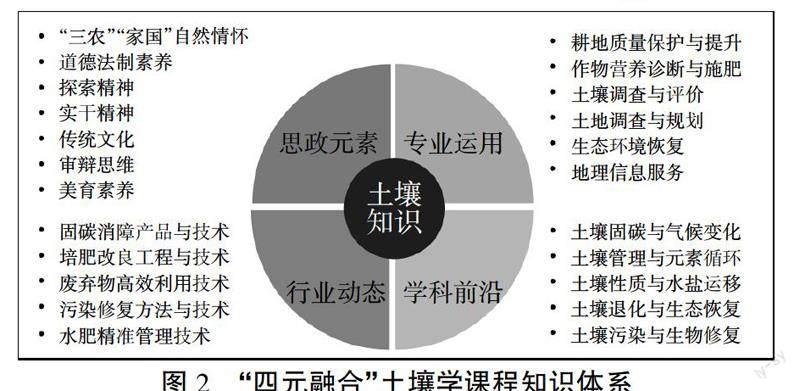

“四元融合”知識體系是將思政元素與專業應用、學科前沿、行業發展有機融入到土壤學各章節知識點(圖2)。

圖2? “四元融合”土壤學課程知識體系

課程思政方面,團隊教師分工協作,挖掘與主要土壤知識點緊密結合的各類思政主題,按“一例一表”的方式經個人匯編、集體審閱后動態補充至學校教務系統的課程思政元素庫。思政案例涵蓋胸育情懷、道德法制、科學精神等主題。課程教學中適時借助實訓課堂教學、MOOC與慕課堂智慧教學(簡稱慕課堂)平臺等形式進行思政教育。專業應用方面,根據授課專業差異,遵循目標導向教育[13]原則,將土壤學知識與后續專業核心課、專業方向課的知識點有機結合,讓學生提前了解土壤學在專業理論與實踐創新中的應用情況。學科前沿與行業動態方面,一是由教師采用多元化教學方式介紹土壤固碳與氣候變化、土壤管理與元素循環、土壤培肥改良工程與技術等的科學研究前沿和行業企業動態,二是通過開設“資環大講堂”,邀請國內外專家學者、優秀校友(如企業技術總工、農業部門教授級高級農藝師)等介紹土壤污染生態修復、作物施肥與農業面源污染治理、種養廢棄物處理等前沿性新理論、新方法與新技術,引導學生重視土壤學知識在國計民生中的重要地位。

(二)? 改革教學方法,創新三環漸進混合式智慧教學方式

為培養學生“發現問題、提出問題、分析問題和解決問題”的能力,依托MOOC和慕課堂平臺、智慧教室,將教師講授PPT為主的傳統課堂改造為“課前引導式自主學、課中混合智慧教學、課后考核式驅動學”的三環漸進混合式智慧(大)課堂(圖3)。課前線上引導式自主學,以教師引導啟發,學生預習、自我總結為主。教師借助“慕課堂”提前發布線上學習任務,保證預習質量。課中無論是線上互動答疑教學還是線下多元互動教學,堅持“以生為本”[14-15]原則,教師重點引導學生自主學、協作學,答疑解惑、縱深拓展,激發學習興趣和熱情,提高課堂學習效率和教學質量。多元互動教學的核心思想是綜合應用以問題為導向的啟發式教學[16]、以案例為基礎的探究式教學[17]、討論式教學[18]、翻轉課堂式教學[19]輔以傳統的講授式教學[9],教師對課程重點、難點、疑點進行深度分析并理論聯系實際對知識點的應用加以闡述與拓展,使學生興趣提起來、思維活起來,最大限度提升課中教學相長的良性循環。課后考核式驅動學,以完成課程訓練、鞏固拓展為主。學生通過完成線上慕課單元作業與單元測驗、討論題,以及慕課堂練習題與討論題,教師利用慕課討論板塊、QQ等平臺與學生進行互動交流,達到鞏固與提升土壤學知識的目的。“三環漸進混合式智慧教學方式”以學生為中心,使教師與學生構成了一個可實時互動的智能化、信息化、個性化教育教學環境,實現了線上與線下智教(智慧教學)混合、主觀與客觀考核結合、課內與課外教學融通,不僅使學生能隨時隨地參與學、練、測、評,牢固掌握課程知識,還能充分鍛煉學生通過自主學習和拓展學習提升獨立思考與解決問題能力、交流協作能力。

(三)? 豐富實訓形式,構建二維互補實踐創新能力培養體系

在實踐創新訓練方面,通過建立虛擬仿真實驗,依托形式多樣的第二課堂構建“一、二課堂互補”“虛擬仿真實驗互補現實訓練實驗(簡稱“虛實互補”)”的二維互補實踐創新能力培養體系,提升土壤專業技能與科研創新能力。

“一、二課堂互補”是在第一課堂開展土壤質量監測與評價等實驗技能訓練、實踐應用訓練基礎上,鼓勵學生積極加入與土壤學結合緊密的多樣化第二課堂,彌補第一課堂受學時限制無法訓練學生實踐應用與科研創新能力的不足。專業技能大賽主要是組織學生參加全國與校級“大學生土壤監測技能競賽”“土壤調查與科學施肥實踐技能大賽”等,鞏固專業技能,鍛煉解決生產實際問題的能力,實現以賽促學、以賽促教。創新創業訓練與科學研究課題主要是引導學生積極申報挑戰杯、“互聯網+”、創青春等各級各類實踐訓練項目,以及吸納學生加入專任教師的科研課題和科技服務項目(如全國第三次土壤普查),激發創新創業潛能,促進科教融合、產教融合。學術科技講座主要依托“資環大講堂”,邀請土壤科學界的學術大咖和企業技術專家做科學前沿和新型科技講座,引導學生關注國計民生、感知專業前景。行業公益活動主要是鼓勵學生利用與土壤保護相關的公益宣傳日如世界土壤日等開展土壤科普宣講,促進學生成長為土壤保護的踐行者和宣傳員。

“虛實互補”是在經過實驗基本技能訓練的基礎上,依托開放式虛擬仿真實驗教學管理平臺的支撐,讓學生完成“紫色土野外調查與類型鑒定虛擬仿真實驗”,彌補實訓課堂受時空壁壘限制無法保證學生系統完整地訓練“識土—辨土—用土—改土”專業技能的遺憾。該虛擬仿真實驗能保證每位學生通過參與仿真式野外標準土壤剖面選點與挖掘、剖面修整與層次劃分方法,掌握土壤剖面性態觀測與土壤類型鑒定要點;訓練學生根據成土因素,綜合分析成土過程和土壤性質,評價土壤質量,設計科學利用改良方案,綜合應用實訓教學課堂和虛擬訓練課堂的土壤野外調查結果撰寫報告,進一步提高學生分析解決問題的能力。

三? 土壤學互融互補混合式智慧教學模式實施成效

土壤學課程“互融互補混合式智慧教學模式”主要實踐應用于筆者所在學校的農業資源與環境、土地資源管理與地理信息科學三個專業,實施五個學期以來土壤學的“教”與“學”效果良好,“一流課程”“思政示范課”建設成效顯著。

(一)? 課程教學實績良好

1? 課程思政育人見實效

課程改革實踐應用中,遵循“不離專業講思政,滲透思政講專業”的原則,緊緊圍繞德育目標“培養強農興農的新時代新農人”,將各類思政教育主題有機融入至基礎理論與實踐教學的課程知識體系。猶如溶鹽于水的思政主題一是加強了學生熱愛專業的信心,增強了學生“愛土護土”意識并親身踐行,培養了學生懂農業、愛農村、愛農民的“三農”情懷與“家國”情懷;二是弘揚了老一輩土壤科學家的自然情懷和求真務實的科學精神,普及了“藏糧于地、藏糧于技”等國家方針政策和耕地保護法律法規,宣傳了“綠水青山就是金山銀山”“人與自然和諧共生”的生態文明與綠色發展理念,強化了“實事求是”“對立統一”的辯證唯物主義觀點。

2? 課程考核成績提升顯著

改革后的課程知識體系以目標為導向、以學生為中心,教學方法以問題為抓手,考核方式以過程為基礎,大大激發了學習積極性與主動性,拓展了自主學習時空維度,強化了實踐創新能力培養,學生及時通過第一課堂消化、理解課程知識,利用第二課堂鞏固、提升課程知識,因而期末課程考核成績提升明顯,如卷面成績中分值占比約40%的應用型主觀題正確率顯著提高。同時,繼續攻讀碩士學位的學生中,土壤學專業的占比約50%,間接體現了課程考核成績提升顯著。

3? 科研素質和創新創業能力培養效果明顯

課程改革實施以來,約80%學生參加了土壤學研究與應用方面的各級各類科研課題與創新創業項目,如主持校級科研興趣項目30余項,發表科研論文近10篇,獲批國家級、省級和校級創新創業項目20余項,在“挑戰杯”“創青春”“互聯網+”競賽中斬獲與土壤學相關的金獎、銀獎、銅獎5項。同時,從事土壤調查、監測、評價與改良等理論研究與生產應用的企事業單位、高校或科研院所高度贊揚畢業生思想政治素質高、理論知識扎實、動手實踐能力強,充分展示課程改革明顯提高了學生科研素質和創新創業能力。

(二)? 課程建設成效顯著

課程改革的實踐應用成果有力助推了土壤學在2023年獲批國家線上一流課程,2022年獲批省級線上一流課程,2021年獲批校級一流線上線下混合式課程與課程思政思政示范課。同時,線上慕課資源自2019年11月共享開放至今,已被沈陽農業大學、南京林業大學、中國地質大學(武漢)等30余所高校學生和其他社會學員廣泛使用。目前累計選課人數2萬余人,尤其在新冠感染疫情期間,發揮了“準替代、實質等效”的教學功能,為“停課不停教,停課不停學”提供了有力保障。可見土壤學線上慕課的共享范圍廣、社會影響大、示范引領作用強。

(三)? 教師教育教學水平增強

土壤學教學團隊教師堅持育人育己,改革創新,不僅對土壤與環境方面的專業知識和實踐技能有了更深入的理解和把握,而且提升了網絡信息技術與現代化教學手段在課堂教學中的應用,如動畫制作和視頻剪輯加工技術等,教學能力和教學水平不斷提高。同時,課程改革實施期間,團隊教師全部入選校級“思政示范”建設團隊,參編國家級規劃教材1部,獲省級教書育人名師1人、校級教學成果獎一等獎1項、本科課堂教學質量獎3人次、社會實踐優秀指導教師2人次,指導學生獲全國農業資源與環境專業大學生實踐技能競賽(2021年首屆)特等獎1項、二等獎2項、優秀獎1項。

四? 結束語

在“雙一流”建設的背景下,通過拓展課程內涵、創新教學方式、豐富實訓形式,構建了“互融互補混合式智慧教學模式”,有力地提升了富有“三農”情懷的“識土—辨土—用土—改土”新農科復合型高級人才質量。

參考文獻:

[1] 張杰,金志農.高等學校土壤學課程教學改革——以園林專業為例[J].教育現代化,2019,6(45):37-40.

[2] 張淑勇,谷思玉.探究性學習在土壤學中應用的構想[J].中國科教創新導刊,2012(4):34,36.

[3] 耿玉輝,吳景貴,李明堂,等.無思政,不教育——土壤學課程思政教學改革探索[J].教育現代化,2019,6(20):121-122.

[4] 李海港,陳楊,紅梅.虛擬仿真在“土壤學”實踐教學中的應用[J].教育教學論壇,2021(8):132-136.

[5] 許晨陽,耿增超,張建國,等.高等院校“土壤學”課程教學改革發展概況分析[J].教育教學論壇,2022(17):89-92.

[6] 李文彥,任宗玲,徐會娟.網絡環境下的土壤學混合式教學模式研究[J].山西青年,2022(8):16-18.

[7] 李進,薛迎斌,藺中,等.土壤學課程線上線下混合式教學改革實踐[J].教育信息化論壇,2021(11):67-69.

[8] 王寧,張有利,焦峰,等.“課程思政”視域下土壤學線上線下混合式教學改革探索[J].安徽農學通報,2021,27(7):168-170.

[9] 宋家樂,任源,桂中玉,等.LBL-CBL教學法在《營養與食品衛生學》教學中的使用探討[J].中國繼續醫學教育,2018,10(8):23-24.

[10] 劉志華.教學系統設計與實踐[M].北京:清華大學出版社,2010:151-154.

[11] 田賢鵬,程苗苗.協同合作與多元互動:大規模教育科研的組織特征——基于美國教育政策研究聯盟的案例考察[J].世界教育信息,2022,35(5):30-35.

[12] 羅一涵.基于社團活動的法學專業能力培養——以浙大城市學院法學院第二課堂建設為例[J].高教學刊,2022,8(17):

143-146.

[13] SPADY W G. Outcome-Based Education: Critical Issues and Answers[J].Arlington: American Association of School Administrators, 1994:212.

[14] 余宏旺,胡銳,魏云峰.以生為本理念下高等數學研究導向型教學實踐探索[J].教育教學論壇,2022(34):81-84.

[15] 梁麗軍,劉爽,崔麗霞.“以學生為中心”理念下的管理學原理研究導向型教學模式探究[J].大學教育,2019(11):39-41,75.

[16] 尹依娜,魏建業,莊德剛.基于PBL教學模式的質量守恒定律教學設計[J].化學教與學,2022(22):47-50,42.

[17] JACKSON J. Case- Based Learning and Reticence in a Bilingual Context: Perceptions of Business Students in Hong Kong[J].System, 2003,31(4):457-469.

[18] 于鑫,李素艷,戴偉,等.“土壤學實驗”課程教學改革——以北京林業大學為例[J].中國林業教育,2019,37(2):65-68.

[19] PABLO S, JAIME N. Supporting goal setting in flipped classes [J]. Interactive Learning Environments, 2020(286):671-684.