秦皮乙素對宮頸癌SiHa細胞增殖、遷移和侵襲的影響及機制▲

羅祥力 蔡芃夷 唐 文

(1 四川省南充市中心醫院婦科,南充市 637000,電子郵箱:tx9u4j@163.com;2 四川省南充衛生學校解剖教研室,南充市 637000)

宮頸癌是威脅女性健康的第三大癌癥[1],目前手術和化療是其重要治療手段,但化療不良反應較大。中藥有效成分在抗癌方面具有毒副作用小的優點,且可以預防放療產生的并發癥,從而提高放療效果[2-3]。秦皮乙素是中藥材秦皮的有效活性成分,具有廣泛的抗腫瘤活性,可以抑制細胞增殖、誘導細胞凋亡、阻滯細胞周期、抑制腫瘤轉移等[4]。有研究顯示,秦皮乙素能通過抑制p70S6K/4E-BP1信號通路抑制結腸癌HCT116細胞增殖、遷移以及誘導細胞凋亡[5],還可顯著抑制人胃癌SGC-7901細胞生長[6],并可濃度和時間依賴性抑制肝癌SMMC-7721細胞的增殖,使細胞周期阻滯于S期并誘導細胞凋亡[7]。但秦皮乙素是否對宮頸癌細胞具有抑制作用,其可能的作用機制是什么,目前尚不清楚。有研究報告,貓白血病C亞類病毒受體1反義RNA1(feline leukemia virus subgroup C receptor 1 antisense RNA 1,FLVCR1-AS1)可通過負調控miR-30b-3p促進神經膠質瘤細胞增殖和侵襲[8];FLVCR1-AS1過表達可促進卵巢癌細胞增殖、遷移、侵襲,并抑制細胞的凋亡[9];沉默FLVCR1-AS1可抑制乳腺癌細胞增殖、遷移、侵襲,并加速細胞凋亡[10]。但FLVCR1-AS1對宮頸癌SiHa細胞增殖、遷移侵襲的影響如何,目前也尚未清楚。本研究探討秦皮乙素對宮頸癌SiHa細胞增殖、遷移、侵襲的影響,以及其是否通過FLVCR1-AS1發揮作用。

1 材料與方法

1.1 材料 SiHa細胞(無錫欣潤生物科技有限公司,貨號:CL1447);RPMI-1640培養基(上海杰美基因醫藥科技有限公司,貨號:GMS12322.1);秦皮乙素(上海寶曼生物科技有限公司,貨號:D1084);細胞周期檢測試劑盒(哈爾濱新海基因檢測有限公司,貨號:S0186);四甲基偶氮唑鹽(methyl thiazolyl tetrazolium,MTT)試劑盒(北京裕恒豐科技有限公司,貨號:8028);Transwell小室(上海子起生物科技有限公司,貨號:3422)、Matrigel(上海善然生物科技有限公司,貨號:356234);RIPA蛋白裂解液(上海貝博生物科技有限公司,貨號:BB-3201);熒光定量PCR試劑盒[科邦興業(北京)科技有限公司,貨號:208054]。上皮型鈣黏附蛋白(epithelial cadherin,E-cadherin)、神經型鈣黏附蛋白(neural cadherin,N-cadherin)、甘油醛-3-磷酸脫氫酶基因(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase,GAPDH)抗體(武漢菲恩生物科技有限公司,貨號:FNab10112、FNab05569、FNab03343);山羊抗兔IgG-辣根過氧化物酶[亞科因(武漢)生物技術有限公司,貨號:A21020]。Lipofectamine 2000(美國Invitrogen公司,批號:11668-019)。

1.2 細胞分組與干預 復蘇SiHa細胞后,接種于RPMI-1640培養基中,在含5%二氧化碳、37℃的細胞培養箱中培養,待細胞生長至密度為90%左右時,用胰蛋白酶消化并傳代。(1)秦皮乙素干預對細胞增殖等指標的影響:取對數生長期的SiHa細胞,胰蛋白酶消化后培養至5×103個/mL的密度,將細胞接種于96孔板,置于37℃培養箱孵育,并分為對照組、秦皮乙素低劑量組、秦皮乙素中劑量組、秦皮乙素高劑量組。對照組不做處理,秦皮乙素低劑量組、秦皮乙素中劑量組、秦皮乙素高劑量組分別加入終濃度為1 mmol/L、2 mmol/L、4 mmol/L的秦皮乙素處理48 h后檢測相關指標。(2)干擾FLVCR1-AS1表達對細胞增殖等指標的影響:取對數生長期的細胞,將其消化后培養至5×103個/mL的密度,將細胞接種于96孔板,置于37℃培養箱孵育,并分為si-NC組、si-FLVCR1-AS1組,分別將si-NC、si-FLVCR1-AS1(購自上海吉瑪制藥有限公司)轉染至SiHa細胞,轉染6 h后更換為含血清培養液繼續培養48 h,然后收集細胞,檢測相關指標。(3)過表達FLVCR1-AS1對秦皮乙素干預后細胞增殖等指標的影響:取對數生長期的細胞,將其消化后培養至5×103個/mL的密度,將細胞接種于96孔板,置于37℃培養箱孵育,并分為秦皮乙素高劑量+pcDNA組、秦皮乙素高劑量+pcDNA-FLVCR1-AS1組,分別將pcDNA、pcDNA-FLVCR1-AS1(購自上海吉瑪制藥有限公司)轉染至SiHa細胞,轉染6 h后用終濃度為4 mmol/L的秦皮乙素處理48 h,收集細胞檢測相關指標。以上實驗均重復3次。

1.3 流式細胞儀檢測細胞周期 按照1.2處理細胞后,收集各組細胞制成單細胞懸液,加入預冷的70%乙醇固定,洗滌后加入核糖核酸酶A,37℃水浴30 min,加入碘化丙啶4℃避光30 min,上機檢測激發波長為488 nm處的紅色熒光,用流式細胞儀(美國Beckman公司,型號:CytoFLEX)和DNA細胞周期分析軟件對細胞周期進行檢測分析。

1.4 MTT法檢測細胞增殖 按照1.2處理細胞后,收集各組細胞,加入20 μL MTT試劑,繼續孵育4 h,加入150 μL的二甲基亞砜,振蕩反應10 min,使用酶標儀(山東博科儀器公司,型號:BK-EL10C)于490 nm波長處讀取吸光度值。

1.5 Transwell法檢測細胞遷移和侵襲能力 (1)細胞遷移實驗:按照1.2處理細胞后,收集各組細胞,棄培養液后,Transwell小室上室加入無血清培養的細胞,下室加入含血清培養基,37℃培養24 h,收集并洗滌細胞,4%多聚甲醛固定、結晶紫染色,顯微鏡(×200)觀察并計數隨機5個視野的細胞數,取均值。(2)細胞侵襲實驗:用Matrigel包被Transwell小室上室,其余步驟與細胞遷移實驗相同。

1.6 蛋白質印跡法檢測蛋白表達 按照1.2處理細胞后,收集各組細胞,提取細胞總蛋白,定量后進行聚丙烯酰胺凝膠電泳,然后將蛋白轉移到聚偏二氟乙烯膜,5%的脫脂奶粉室溫封閉聚偏二氟乙烯膜1 h,以GAPDH作為內參蛋白,一抗(1 ∶800)4℃孵育聚偏二氟乙烯膜過夜,TBST洗膜3次,5 min/次,再加入二抗(1 ∶1 200)室溫孵育聚偏二氟乙烯膜2 h,曝光顯影,定影,用Quantity One軟件分析蛋白條帶灰度值,以目的條帶和GAPDH條帶的比值作為目的蛋白的相對表達水平。

1.7 實時熒光定量PCR法檢測FLVCR1-AS1 mRNA的表達水平 按照1.2處理細胞后,收集各組細胞,采用Trizol試劑(索萊寶生物公司,批號:15596-018)提取細胞總RNA,用分光光度計檢測RNA濃度及純度,用PrimeScript逆轉錄試劑(大連寶生物公司,批號:RR047A)反轉錄合成cDNA后進行實時熒光定量PCR擴增。反應體系包括cDNA模板1 μL,SYBR green PCR master mix 10 μL,QN ROX Reference Dye 2 μL,上下游引物各1 μL,RNase-Free水5 μL,總體積20 μL。反應條件為95 ℃ 5 min;95 ℃ 10 s,60 ℃ 30 s,72 ℃ 30 s,共40個循環。以GAPDH為內參,目的基因的相對表達量采用2-△△Ct法計算。FLVCR1-AS1上游引物序列:5′-GTGGCTCTCTCGTTCCC-3′,下游引物序列:5′-CCGTCCTTCGGTAGTGTC-3′;GAPDH上游引物序列:5′-TCCTCTGACTTCAACAGCGACAC-3′,下游引物序列:5′-CACCCTGTTGCTGTAGCCAAATTC-3′。

1.8 統計學分析 用SPSS 20.0軟件進行統計學分析。符合正態分布的計量資料以(x±s)表示,兩組比較采用t檢驗,多組間比較采用單因素方差分析,進一步兩兩比較采用LSD-t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 不同劑量秦皮乙素對SiHa細胞周期和細胞增殖的影響 與對照組相比,秦皮乙素中、高劑量組SiHa細胞中G0/G1期細胞比例升高,S期細胞比例降低,細胞吸光度值降低(均P<0.05);且秦皮乙素低、中、高劑量組G0/G1期細胞比例依次升高,S期細胞比例和吸光度值依次降低(均P<0.05)。見表1。

表1 不同劑量秦皮乙素干預后SiHa細胞的周期變化和細胞增殖情況(x±s)

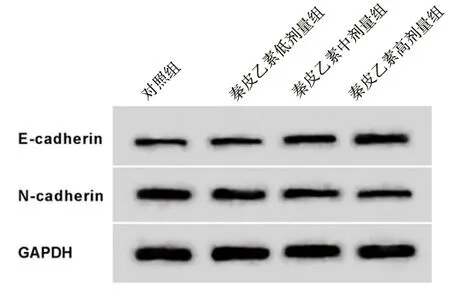

2.2 不同劑量秦皮乙素對SiHa細胞遷移和侵襲能力、E-cadherin和N-cadherin蛋白表達水平的影響 與對照組相比,秦皮乙素中、高劑量組SiHa細胞遷移數、侵襲細胞數減少,E-cadherin蛋白相對表達水平升高,N-cadherin蛋白相對表達水平降低(均P<0.05);且秦皮乙素低、中、高劑量組SiHa細胞遷移數、侵襲細胞數依次減少,E-cadherin蛋白相對表達水平依次升高,N-cadherin蛋白相對表達水平依次降低(均P<0.05)。見圖1和表2。

圖1 各組E-cadherin和N-cadherin蛋白表達情況

表2 不同劑量秦皮乙素干預后SiHa細胞的遷移、侵襲能力和相關蛋白表達情況(x±s)

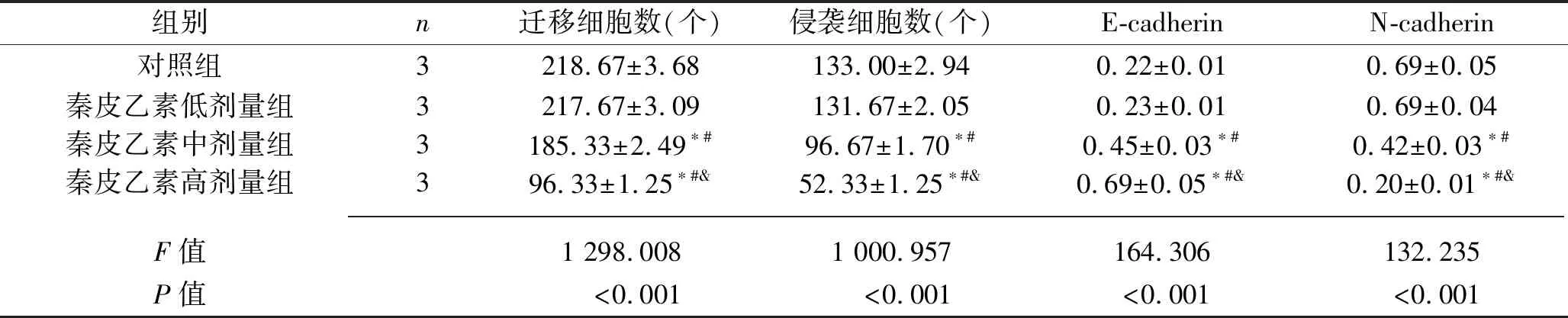

2.3 不同劑量秦皮乙素對SiHa細胞FLVCR1-AS1 mRNA表達水平的影響 與對照組相比,秦皮乙素中劑量組、高劑量組SiHa細胞中FLVCR1-AS1 mRNA相對表達水平降低(均P<0.05);且秦皮乙素低、中、高劑量組SiHa細胞FLVCR1-AS1 mRNA相對表達水平依次降低(均P<0.05)。見表3。

表3 不同劑量秦皮乙素干預后SiHa細胞中的FLVCR1-AS1 mRNA相對表達水平(x±s)

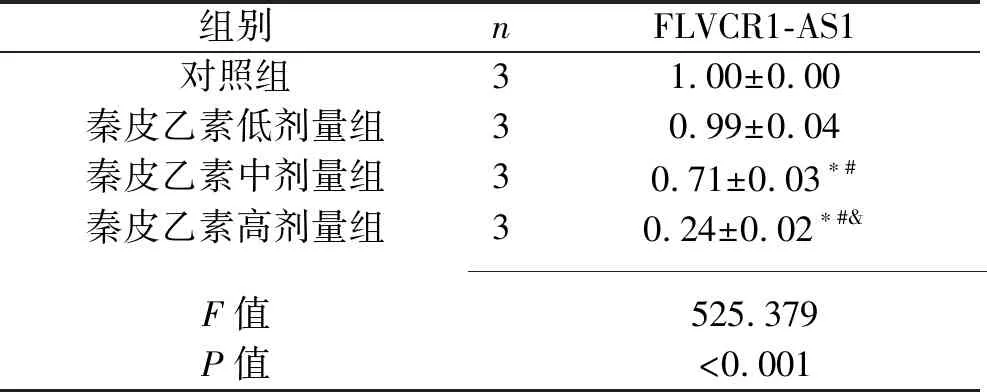

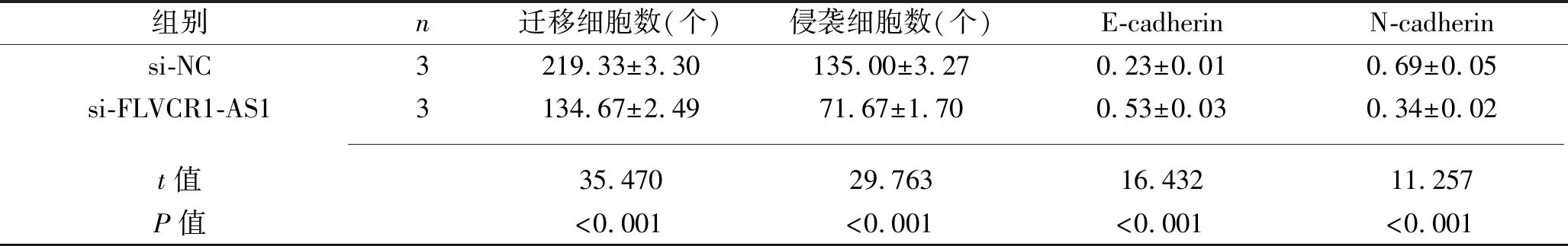

2.4 干擾FLVCR1-AS1表達對SiHa細胞周期、細胞增殖、遷移和侵襲能力的影響 與si-NC組相比,si-FLVCR1-AS1組FLVCR1-AS1mRNA相對表達水平降低,G0/G1期細胞比例升高,S期細胞比例和細胞吸光度值降低,遷移和侵襲細胞數減少,E-cadherin蛋白相對表達水平升高,N-cadherin蛋白相對表達水平降低(均P<0.05),見圖2、表4和表5。

圖2 干擾FLVCR1-AS1對SiHa細胞中E-cadherin和N-cadherin蛋白表達的影響

表4 干擾FLVCR1-AS1表達后SiHa細胞的FLVCR1-AS1 mRNA相對表達水平、周期變化和細胞增殖情況(x±s)

表5 干擾FLVCR1-AS1后SiHa細胞的遷移、侵襲能力及相關蛋白表達情況(x±s)

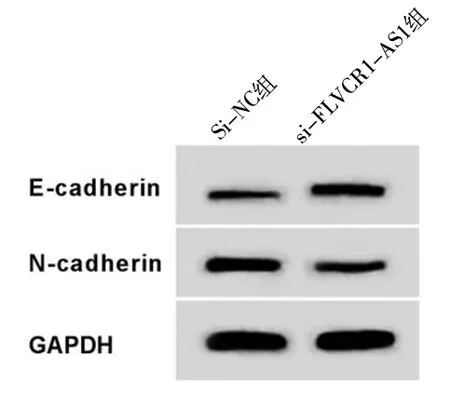

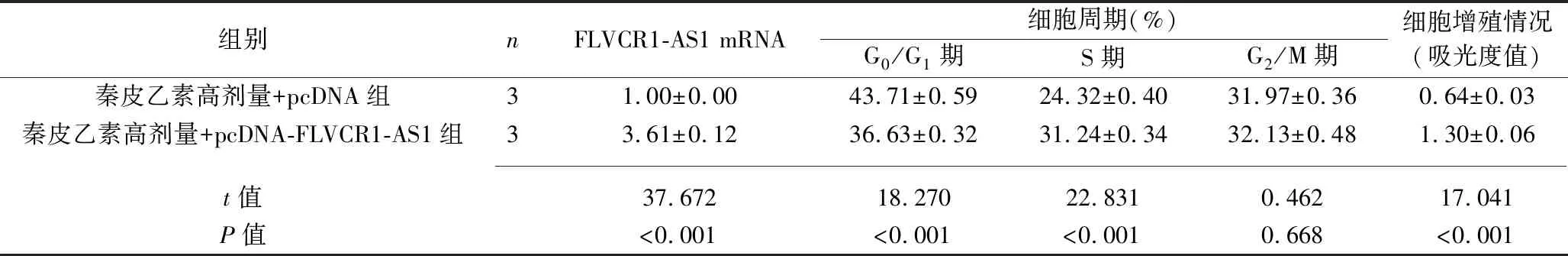

2.5 過表達FLVCR1-AS1對秦皮乙素處理后SiHa細胞周期、增殖、遷移和侵襲能力的影響 與秦皮乙素高劑量+pcDNA組相比,秦皮乙素高劑量+pcDNA-FLVCR1-AS1組FLVCR1-AS1 mRNA相對表達水平升高,G0/G1期細胞比例降低,S期細胞比例和細胞吸光度值升高,遷移和侵襲細胞數增加,E-cadherin蛋白相對表達水平降低,N-cadherin蛋白相對表達水平升高(均P<0.05),見圖3、表6和表7。

圖3 過表達FLVCR1-AS1對秦皮乙素處理后SiHa細胞中E-cadherin和N-cadherin蛋白表達水平的影響

表6 過表達FLVCR1-AS1對秦皮乙素處理后SiHa細胞FLVCR1-AS1 mRNA表達、細胞周期和增殖的影響(x±s)

表7 過表達FLVCR1-AS1對秦皮乙素處理后SiHa細胞的遷移和侵襲能力、相關蛋白表達水平的影響(x±s)

3 討 論

中醫藥因其安全、不良反應少等優勢逐漸被用于各種腫瘤的治療,其不僅可縮小病體體積,延長患者生存期,還可以減少患者因手術及放化療所帶來的不良反應,從而改善生存質量[11]。有研究報告,秦皮乙素可通過下調癌基因c-myc、細胞周期性蛋白D1和細胞核因子κB的表達來抑制肺癌細胞的生長[12];通過抑制Janus 激酶/信號轉導和轉錄激活劑3的激活以抑制喉癌細胞的增殖、侵襲和遷移,并使細胞周期阻滯于S期[13];通過誘導細胞凋亡和阻滯細胞周期來抑制前列腺癌細胞的存活[14];可抑制人白血病細胞增殖,并阻滯細胞周期[15]。E-cadherin是一種鈣依賴性的跨膜蛋白,參與細胞與細胞間黏附,在維持細胞的極性和完整性等方面起重要的作用。N-cadherin是在神經組織和肌肉組織中表達的跨膜蛋白[16],在腫瘤形成過程中N-cadherin表達增加有助于細胞遷移[17]。本實驗結果顯示,經秦皮乙素中、高劑量處理后SiHa細胞中G0/G1期細胞比例升高,S期細胞比例、細胞活性降低,遷移和侵襲細胞數減少,E-cadherin表達水平升高,N-cadherin表達水平降低(P<0.05),表明一定劑量的秦皮乙素可抑制SiHa細胞增殖、遷移和侵襲能力,且能夠阻滯細胞周期,可能具有治療宮頸癌的作用。

研究表明長鏈非編碼RNA(long non-coding RNA,lncRNA)參與腫瘤進展,lncRNA FLVCR1-AS1通過調控微小RNA 513c促進肝細胞癌細胞的增殖、遷移和侵襲[18];而沉默FLVCR1-AS1可抑制Wnt/β-連環蛋白信號通路的活性從而抑制肺癌細胞的增殖、遷移和侵襲[19]并可通過調控微小RNA 485-5p抑制膽管癌細胞增殖、遷移和侵襲[20]。本實驗結果顯示,干擾FLVCR1-AS1表達后,SiHa細胞中G0/G1期細胞比例升高,S期細胞比例、細胞吸光度值降低,遷移和侵襲細胞數減少,E-cadherin蛋白表達水平升高,N-cadherin蛋白表達水平降低,提示干擾FLVCR1-AS1可抑制SiHa細胞增殖、遷移和侵襲能力。而給予中、高劑量的秦皮乙素處理后,SiHa細胞的FLVCR1-AS1 mRNA表達水平降低,且FLVCR1-AS1過表達后,高劑量秦皮乙素抑制SiHa細胞增殖、遷移、侵襲的作用減弱。這提示秦皮乙素可能通過調控FLVCR1-AS1表達而影響SiHa細胞的增殖、遷移和侵襲。

綜上所述,秦皮乙素可能通過下調FLVCR1-AS1基因的表達從而抑制宮頸癌SiHa細胞的增殖、遷移和侵襲。