行走河套

冷 江

攤開中國地圖,放眼西北,有兩個重要的地理區域令人神往:一個是呈45 度角向西北方向伸出去的“拳頭”,一個像是往東北方向張開的“手掌”。這個“拳頭”就是歷史上赫赫有名的河西走廊,也是絲綢之路必經之地;而那個“手掌”就是中國地理上非常奇特的黃河“幾字灣”區域,也就是河套地區。河套是北方大漠草原與平原的天然分水嶺,也是古代中原民族抵御外來侵略的戰爭前沿,歷來為兵家必爭之地。

河套平原上的摩西

我們在北京酷暑將退時,來到銀川。下飛機后,迫不及待地趕往賀蘭山。

沿途目之所及,平疇千里,綠樹成行。雖沒有見到瓜果飄香,但依然讓我想起晚唐時期的翰林學士、曾官至尚書左丞的韋蟾。他在一首《送盧潘尚書之靈武》的詩里提到:“賀蘭山下果園成,塞北江南舊有名。”可見隋唐時期,賀蘭山下河套平原西部的寧夏平原已經得到了成規模的開發。詩中的靈武今屬寧夏回族自治區,在當時是靈州總管所在地,也是靈武郡治所所在,還是朔方節度使駐地,是統轄整個銀川平原的政治中心。詩中提到的盧潘尚書,正是在唐懿宗咸通十年(869)前后,出任靈武節度使。盧潘為官“歷數鎮”,多有建樹,最后殉職于靈州。詩中提到的“果園成”,早在十六國赫連勃勃時期,靈洲一帶已建設薄骨律鎮,引黃河水灌溉,隋唐時期已成魚米之鄉。

事實上,賀蘭山以東,陰山以南,北到石嘴山,南到中衛,都屬于河套平原的西套。當地人一直流傳著“黃河百害,唯富一套”的俗語,而600 公里莽莽蒼蒼的賀蘭山千百年來一直以其地利之險、山勢之雄,悍然矗立于內蒙古高原和寧夏平原之間。

賀蘭山同陰山一樣,是歷朝歷代中原王朝與草原部落征伐不斷的狼煙之地。提到賀蘭山,最著名的詩詞是南宋岳飛《滿江紅》中的“駕長車,踏破賀蘭山缺”,收復故土的一腔熱血和滿腹豪氣,盡在紙上。此外,唐代王維的《老將行》里亦有名句:“賀蘭山下陣如云,羽檄交馳日夕聞。”戰陣如云,軍情緊急,一幅戰地激烈的場景撲面而來。而描寫陰山最著名的詩句,是南北朝民歌《敕勒歌》:“敕勒川,陰山下。天似穹廬,籠蓋四野。天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊。”此外,唐代著名邊塞詩人王昌齡“秦時明月漢時關,萬里長征人未還。但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山”的《出塞》一詩,同樣流傳千古。可見,無論是賀蘭山還是陰山,作為河套平原上重要的天然屏障,既蔭蔽著山下無數生民們繁榮的農牧業生產,也成為當時各方戰爭奪取的制高點。

早在春秋戰國時期,趙武靈王就將趙國版圖北擴,直抵陰山山脈,設立了云中郡。此后,秦始皇派蒙恬率大軍將匈奴逐出河套,并遷內地民眾三萬人到河套戍邊,同時在云中郡之外另設九原郡。西漢時期,衛青率軍大敗匈奴,收復河套。漢武帝設朔方郡和五原郡,筑城屯田養馬,作為抵御匈奴入侵的基地。漢朝大量人口移民河套,引黃河水灌溉,農業生產得到迅速發展。到隋唐時期,賀蘭山下的寧夏平原已經是綠樹成行,瓜果飄香了。杜牧在《夏州崔常侍自少常亞列出領麾幢十韻》一詩中稱贊:“榆塞孤煙媚,銀川綠草明。”經歷西夏、元代以及清代的開發,河套地區成為我國西北最重要的糧倉。

賀蘭山得名據說是因其山形如駿馬。撰于唐元和八年(813)的《元和郡縣圖志》稱賀蘭山“山有樹木青白,望如駿馬,北人呼駿為賀蘭”。

我們到銀川時,已是下午。天空陰暗,似有風雨將至。途中遠望賀蘭山,褐青色的山巒起起伏伏,像夜光下層層疊疊的海浪從天際撲來。隨著逐漸走近賀蘭山的山麓,卻看見一塊塊斑白的巨石壘起了巍峨的山體,青白相間,頗似駁馬。據說突厥語稱“駁馬”為“曷拉”,“賀蘭”即為“曷拉”的漢語譯音。肅穆而雄壯的賀蘭山,像一個須發斑白、歷經滄桑的老者,威嚴地俯視著每一個膝下的子民。

途中,本地司機告訴我,賀蘭山下常年干旱缺水,路旁樹木皆靠地下管網引水灌溉,成本極大。可以說歷朝歷代,河套地區的發展,水都是一個無法繞開的核心問題。

抗戰時期,傅作義率軍屯守于此,興修水利。中華人民共和國成立后,他出任水利部部長,應該與此不無關系。除了傅作義外,還有兩個人在河套水利事業上建立奇勛。

一個是元朝杰出的天文學家和水利專家郭守敬。他不僅主持疏浚了元大都的通惠河,打通了京杭大運河,還修復了寧夏引黃灌區,唐徠、漢延及其他10 條干渠、68條支渠,灌溉農田9萬余頃,使寧夏平原成為“塞外江南”。

另一個人則更富傳奇。號稱“河西水利之父”的近代墾田治水專家王同春,堪稱在河套地區的發展史上寫下了最富神采的一筆。他在河套主持開挖干渠10 余條、支渠約300 條,總長4000 余里;他受政府委托,組織民團,抗擊外來侵略者,保護了百姓的生命財產;他還極具經營意識,以水利起家,打造了五原隆興昌鎮的商業繁榮,并通商西北數省。他是我國近代黃河后套的主要開發者、經營者。王同春一生命途多舛:5 歲患病致一目失明。7 歲入私塾讀書,因家境貧困,僅半年即輟學。后隨父來到塞外謀生,輾轉于寧夏磴口。之后,王同春到后套東部地商郭大義手下當了一名渠工。1873 年,郭大義決定對新短辮子渠進行疏浚和改造,王同春敏銳地發現這是改變自己人生的良機,便借款參與投資辮子渠。不到一年,新短辮子渠挖成,王同春也獲得了人生的第一桶金。后來,王同春離開郭大義單挑大梁。他收留了上千名青壯勞力,并成功從蒙古族王公手中租到大片耕地,又買斷了當時經營不濟的一家商號“隆興長”,在其舊址上重建房屋,盤活資產,搞活經營。不久,“隆興長”商號便積累了雄厚的資本。從同治到光緒年間,他獨立投資開渠五條:剛濟渠、豐濟渠、灶河渠、沙河渠、義和渠,又與人合伙開渠三條:通濟渠、長濟渠、塔布渠。這就是清末后套的“八大干渠”。在此基礎上,他還挖通了超過270條支渠和無數小渠。經過修挖和調整,“八大干渠”發展成為“十大干渠”。1904 年后,后套地區已是渠道縱橫、田疇相連、桑麻遍野的膏腴之鄉。而據統計,彼時他擁有田地上萬頃,一年可收糧20 余萬石,成了富甲一方、名噪一時的富商大賈。從1891 年到1902 年,他四次共調出糧食9.5 萬余石到各省救災。1925 年,王同春為開挖新渠只身跳入黃河勘察,不幸昏厥在水中。待渠工把他抬出水面,年逾古稀的王同春已溘然長逝,永遠離開了他心心念念的河套平原。

一部河套的發展史,不僅是北方部落與中原王朝征戰的歷史,也是人類引水用水,與大自然和諧共生的歷史。站在人類生存和生命的起點上,瞭望整個河套平原,無數像摩西一樣的英雄曾經在這里拋頭顱灑熱血,護佑一方,造福一方,巍巍賀蘭山見證了這段歷史,廣袤而遼闊的河套平原就這樣堅韌地活在歷史中,也走向更好的未來。

賀蘭山上的巖畫與白云

終于到了賀蘭山巖畫公園的入口處。原本陰暗的天空突然放晴,陽光像熾熱的手掌,熱情地撫摸著我們的臉。我抬頭仰望賀蘭山,看見褐青色的山頂一下子被陽光洗刷得格外明亮,山頂上飄著一團一團的白云,像潔白的雪花輕輕飄蕩。這是北國的云,透著廣袤大草原上成群結隊的牛羊的氣息,也融入了河套平原上千里沃野的豐腴。她緩緩在山頂上移動,有時微微變換著形態。陽光穿過云層的時候,像是賀蘭山澄澈的目光穿透了她簡單而質樸的心房。

來賀蘭山之前,看那些神秘的遠古巖畫,一直是我很久以來縈繞于心的愿望。終于來到了賀蘭山下,此刻我倒并不顯得那么急切了。我用自己漸漸平復下來的心靜靜品味著賀蘭山的雄渾,也用自己漸漸迷離的目光輕輕觸摸那些巨大的白色的巖石。同行的人告訴我,那就是著名的“賀蘭石”。來之前,我特意上網查了一下:賀蘭石,又稱吉祥石、碧紫石,為寧夏五寶之首,被譽為寧夏的“藍寶”。賀蘭石產于賀蘭山2600 米左右的懸崖上,是大自然經過數億年的修煉而形成的“精靈”。當地人說,賀蘭石是古代賀蘭國公主因思念戰爭中犧牲的愛人而日夜流淚聚化而成。仔細看這些巨石,確實質地均勻細密,清雅瑩潤,綠紫兩色天然交錯,剛柔相宜,叩之有聲,既有北方大漠的堅韌,又有草原兒女的柔情。我不禁為賀蘭山這神秘而悠遠的大自然的靈性所折服。

就在我漸漸沉迷于賀蘭石的清雅瑩潤之中時,突然有人驚叫了一聲:“看,巖畫!”不經意之間,我們已經與第一幅巖畫親密接觸:那是一頭抽象的羚羊被深深鐫刻在一塊巨大的山巖上。羚羊的身體用兩根若隱若現的線條勾勒而出,她的頭頂上那一對銳利的羚羊角,與身體平面的線條構成了鮮明的對比,給全身增添了逼人的斗志;她的尾部是一個半弧形,看起來豐腴而飽滿。她像一個初出茅廬,天不怕地不怕的愣頭青,既給人以挑戰一切的勇氣,又溢出一份對周邊世界的緊張、興奮和隱隱的不安。我猜想她是一頭剛進入青春期的小母羊,她對未來應該有無限憧憬。

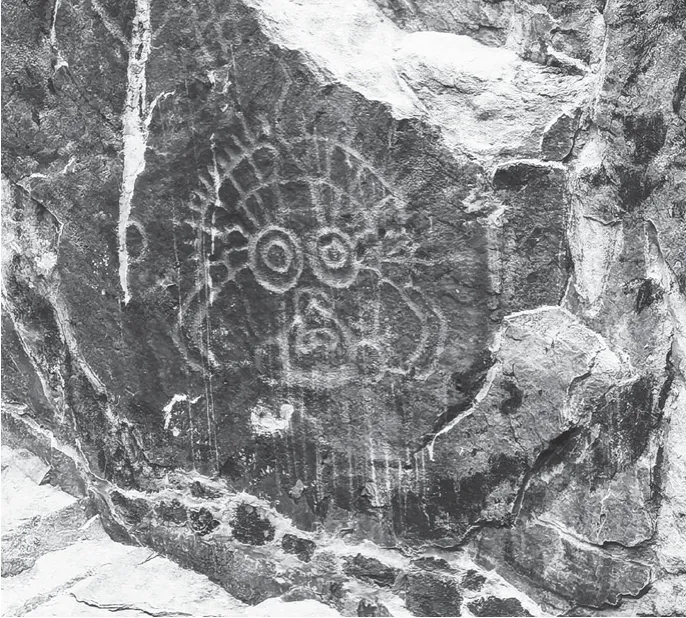

接下來的一幅巖畫,讓我看到了遠古人類超前的藝術想象力。那是在一塊凸起的巨巖上整面雕刻了眾多抽象符號的巖畫群。正面中心位置的造型像倒掛的箭,箭尾是一個三角形,上面的底邊非常平實,三角形里面是一根丫字形的箭羽。箭頭筆直向下,似乎要穿透一切。左邊斜上方是一張圓形的臉譜,臉譜上有抽象的眼睛、口鼻,甚至眉毛。這張臉譜整體輪廓不是標準的圓形,而是橢圓形,兩只眼睛凹陷較深,鼻子部分用兩個小黑洞來代表,下面的口部反而較小。在鼻孔與口之間有一個十字,給整個臉譜賦予了一份宗教和神秘的色彩。在這張大橢圓臉譜的下方還有一張幼兒的臉譜,兩只耳朵格外鮮明,那呆愣愣的姿態,一看就給人一份稚嫩和憨厚的感覺。這張臉的眉眼都很分明,但下面的口鼻卻直接以一個十字形取代了。眉眼和十字形相對緊湊,與上面那張相對嚴肅的臉譜比起來,這張整體看上去,有一份滑稽和輕松幽默的氛圍。兩張臉譜放在一起,一上一下,一大一小,一端莊一詼諧,相映成趣。可以想象,當時創作這一組畫像時,創作者對人物性格和心理的刻畫如何逼真。而箭羽右邊的畫像似乎更怪異。上面一張偏小的畫像,也是一張臉譜,但是一張胖乎乎的大頭造型,眉眼拉得很寬,兩只眉毛連在一起,呈淺淺的彎月形,兩只眼睛離得很遠,像沙漠中兩個黝黑的泉眼,頭部像一顆愛心凹了進去。這張臉譜既像懵懵懂懂的孩子,又像憨憨的小肥豬,神態可以說極其活潑。臉譜的下方是一個更大更怪異的造型。這個造型首先奇特在一張四方臉下是延伸到兩腮的寬闊的嘴唇,嘴里面有一排極其分明的對外裸露的牙齒,沿著嘴唇的兩個嘴角,是兩根斜斜向上45 度角的直線,導致整個臉的上半部配上這兩根斜線,像北宋官員的帽子,又像外星人的飛行器,而那兩根斜線就像飛行器的天線。

賀蘭山巖畫

整面巨巖幾乎被這些抽象卻傳神的畫像充滿。我很難想象,當時遠古的人類是如何整體構思,又局部進行個性化創作的。那些畫像是他們心中天馬行空的想象,還是他們曾經遭遇過更神秘更傳奇的生命,我不得而知。這些賀蘭山的巖畫,就像是無數未解的謎,在今天的人們與千萬年前的人類進行著遙遠的對話,也進行著尚未破解的文明的傳承。

賀蘭山太陽神巖畫

號稱賀蘭山巖畫“鎮山之寶”的是那張太陽神像的巖畫。它位于一塊半山腰內嵌進去的巖壁上。那面巖壁已經被打磨得極其平坦,像一面鍺黑色的青銅鏡,透著來自遠古的神秘氣息。整張造型極其夸張,也極富想象力。頭頂上的一根根毛發又代表了一束束向外發射的陽光。整張臉譜最抓人眼球的是那兩只重環形的眼睛,像兩個銀河系星環被刻在了巖壁上。而與兩只眼睛相連的是一對半弧形下垂的碩大的耳朵,賦予了整個畫面大膽的夸張構圖。從眼睛到上面的彎月形眉毛,再到上面的發際線,都在向上方擴散著無盡的光澤,給人蒸蒸日上、無限生機的感覺。這讓我想起了漢朝樂府詩《長歌行》里面的句子:“陽春布德澤,萬物生光輝。”這種生命力的外溢是跨越千萬年的,是任何事物無法阻擋的,是可以穿透一切自然的障礙的,也是可以穿越任何民族、膚色、種群的。對太陽神的崇拜,我想不只是先民對陽光的至高無上的期許,更是對生命力的本真的追求和對光明和未來激情的回應。

從賀蘭口走出來,耳邊還回響著那突然自天而下的賀蘭山瀑布的清脆的落水聲。回首看遙遠的山頂和山頂上明凈的天空,在那遼闊而壯美的蔚藍色的天幕上,一團團碩大的云朵糅擠著、復合著,像巨大的潔白的哈達從天外向我們飄來。賀蘭山就在這巨大的哈達下巍然沉寂,將無限悠遠的神秘和對生命、對生活、對生存最傳奇的想象播撒四方。

一個王朝的背影

我對西夏的神往,很大程度上是對其開國君主李元昊這個傳奇人物的神往。在西夏博物館里,我們第一次與西夏、與李元昊親密接觸。像赫連勃勃一樣,雄才大略的李元昊審時度勢,占據河套平原,依托賀蘭山之軍事屏障,將西夏疆域擴展至河西走廊,與周邊政權成鼎立格局。然而,如果僅僅停留在軍事上,那么李元昊不過是另一個赫連勃勃而已。但事實上,李元昊超越了赫連勃勃。他不僅在軍事上是殺伐四方的奇才,在政治、文化、社會治理上都有自己獨到的地方。首先在政治上,李元昊定都興慶府,苦心經營河套平原作為立國根基,同時向西南兩翼擴展,占據河西走廊,壟斷絲路商道;擴展控制區域,增強西夏的戰略縱深。李元昊不是一個窮兵黷武的武夫,他對于西夏建國有一套完整的治理體系。從頒布“禿發令”到制定西夏文字,從推崇佛教到崇尚儒學漢法,西夏形成了蕃漢融合的全新而獨立的國體。能在遼、宋、金的環伺之下,于干旱而貧瘠的大西北建國,并歷十代近200 年,堪稱奇跡。西夏的傳奇還不僅于此,它還為后世留下了敦煌莫高窟、安西榆林窟以及黑水城遺址里大量獨特而生動的繪畫和塑像。此外,西夏的夏國劍最有名,在宋朝被譽為“天下第一”。最讓我稱羨的是西夏教學體系也采用了兩種體系,既有蕃學院,也有漢學院。能廣融多民族文化精華,博采眾家之長而為己所用,這才是西夏能夠被《金史》贊譽“抗衡遼、金、宋三國”的內在根由。

從西夏博物館出來,坐車不到10 分鐘,我們就來到了西夏王陵。9 座高聳的帝王陵墓像一座座金字塔,靜靜矗立于蒼茫的賀蘭山下。下午的陽光斜斜地從賀蘭山的山巔之上射過來,落在土黃色的陵墓上,給王陵愈加增添了恢宏、肅穆和神秘。安葬李元昊的3號陵,是9 座王陵中最高大最雄偉的王陵。據資料記載,原來黃土堆之外建有七層陵塔,陵塔之外,建有衛護王陵的闕臺、月城、獻殿以及碑和城墻。可以想見,當年建這些王陵的時候,場面該是何等莊嚴,建成之后又該是何等恢宏富麗。這些無語的建筑,是生者對亡靈最深切的悼念,也是后人緬懷逝者,追憶其功勛事跡的最直接的橋梁,更是今世與往世乃至來世最悠遠的聯系。

西夏王陵

李元昊作為開國之君,在寧夏建國拓疆,成就了一番霸業,固然令后人引為傳奇,而對我來說,更吸引我的是他還主持修建了“昊王渠”,在賀蘭山下引流灌溉,滋潤沃野千里,并發行西夏貨幣,大大促進了河套平原農牧業發展和經濟的繁榮,在富國的同時,讓百姓收獲實實在在的恩惠,這才是“民為貴,君為輕”,這才是“水能載舟亦能覆舟”。

一千多年過去了,賀蘭山依然以其雄渾與靜穆的姿態,巍然俯視著山下曠野之上這一座座王陵。荒草萋萋,黃土漫漫,多少烽火狼煙都消逝在這蒼涼遼闊的塞北,多少雄杰偉士都沉沒于這殘垣斷壁之中。夕陽西下,給無垠的曠野鍍上了一層神秘的金色,西夏王陵在漸漸隱退的光影下,愈發顯得蒼涼而孤獨。

沙湖:天使掉落在河套平原的一滴眼淚

頭天晚上,在到底是去沙湖還是去沙坡頭之間,我還在猶豫。后來召集所有人商議,意見相對集中:沙坡頭只能看沙玩沙,而且離銀川遠;而沙湖不僅近,除了看沙玩沙,還能看鳥觀湖。于是,我忍痛舍棄沙坡頭,選擇了沙湖。

我們第二天早早起床,到沙湖的時候,才早上9 點。遠處幽藍的湖水和碧綠的蘆葦叢,在浩瀚的天宇下安詳而靜謐。夾雜著一絲絲水鳥羽毛的氣息,微風將湖水的清涼和蘆葦叢的清新,一起送來。我不禁深深吸了一口這塞外濕地的獨有氣味,感到自己的心也被漸漸打開了。

坐船進入湖的深處,沙湖的水面真的大啊,據說足足有45 平方公里。這相當于650 余個標準足球場的大小。湖很干凈,藍天和綠葦的影子一起糅進了水里,讓湖水遠遠看著有一層淡淡的青色。水面在微風的吹拂下顯出一層一層的淺淺的波瀾,像浩瀚沙漠表面的紋理,更像少女那淡淡的羞澀笑容。

下船來到湖上的棧橋,沿著棧橋,我獨自走向湖的深處。棧橋兩旁都是密密的蘆葦叢,蘆葦叢下面是靜靜的湖水,偶爾蘆葦稀疏處,可見一兩只黑色的水鳥怯怯地走出來,一邊小心翼翼地在灘涂上覓食,一邊又時不時警覺地抬起腦袋,聽見我的腳步聲,迅速逃進了蘆葦叢,像一個做賊心虛的小偷。我起初覺得很好玩,后來一想,又不禁有些尷尬和自責。其實,這一汪湖水,本就應該是這些鳥兒的天堂,是我們這些人類的不速之客,不經意間冒失闖入了她們的家園,做賊心虛的其實應該是我們啊!

站在湖中心,回望岸邊的小山以及更遠處蒼茫而起伏的沙丘,不禁驚嘆這大自然絕美的景致。沙湖此刻一半是秀美婀娜的江南水鄉,另一半卻是粗獷壯闊的塞北大漠。蔚藍色的天空下,起起伏伏的沙丘和波光粼粼的湖面相映成趣,搖曳多姿的綠葦和活潑好動的水鳥共生共榮。

不知什么時候,向導突然出現,打亂了我美好的思緒。她告訴我,沙湖也就是這20 來年才成為生態旅游的塞北明珠的。50年代,這里屬于平羅縣西大灘,當時還是一片荒灘,雜草叢生,鹽堿泛白,杳無人煙,條件艱苦。從50 年代一直到90 年代,都是農建第一師的前進農場在這里開荒種地、修渠墾殖。這支隊伍前身是寧夏中衛起義的國民黨第八十一軍改編而成的獨立第二軍。1950 年獨立第二軍與陜北獨立一師二團等整編為獨立第一師,受命在寧夏同心縣一帶剿匪,同時大部分官兵在中衛縣城北的新灘和龍宮灘開荒種地,兩年內開荒15718 畝,養羊4000 余只、家禽2000 余只,還開辦了鐵工、木工、榨油、豆腐、皮毛、柳編等手工作坊。獨立第一師還幫助當地政府開挖了一條30 余公里長的“扶農渠”和一條排水溝。為此,中衛縣人民政府在渠首立“軍民合作,興農除害”的石碑。1952 年,農建一師進駐平羅縣西大灘,開始建設平羅縣西大灘農場,1953年,農場正式更名為“前進農場”。

同行者在沙湖邊游玩

西大灘位于平羅縣西賀蘭山下,是大片茫茫的鹽堿灘和長滿芨芨草的荒原,雖地勢平坦,但排水不便,土壤鹽堿化嚴重,開荒改良極其困難。農建一師官兵們在荒灘上搭帳篷、挖“地窩子”棲身,用土坯壘灶臺,搭葦席做灶房。官兵們鑄劍為犁,修渠筑路,開荒平地,在沒有任何機械幫助下,全靠雙手和肩膀,用鐵鎬、镢頭、鐵鍬、背篼、手推車等最簡單的勞動工具,戰嚴寒、斗酷暑、頂風沙、冒雨雪。自1952 年5 月至1955年10 月撤銷部隊建制,三年時間,在占地32.95 萬畝的荒原中,官兵們開墾荒地45163 畝,修筑了八一渠和東一干渠,開挖支、斗溝渠21 條以及大量的農溝農渠,共動土1300 余萬立方,生產糧食54.5 萬公斤,油料1.47 萬公斤,造林455 畝,養豬950 頭,養羊1799 只,養大家畜417 頭,擁有固定資產236.2 萬元。這些寶貴的積累為前進農場后來的發展打下了堅實基礎。之后,農場開始在西大灘建設沙湖旅游區,1990 年正式對外開放。1994 年被國家旅游局評為“全國35 個王牌旅游景點之一”,2007 年被國家旅游局評為全國首批5A 級旅游景區,2013年又榮獲CCTV“中國十大魅力濕地”稱號。

沙湖景色

巍巍賀蘭山可以作證,農建第一師的幾千名官兵們如何從戰場轉向農場,如何從手握鋼槍變換為手握鋤頭和鐵鍬,如何從一名光榮的人民解放軍戰士轉變為一名國營農場的職工,我想,那個過程一定是刻骨銘心的,一定是終生難忘的。后來有幸讀到一篇相關的回憶文章,重重的責任、滿滿的自豪、深深的眷戀,全都在那每一個字句里。

即將要離開沙湖的時候,我看到了一只稚嫩的幼鳥從蘆葦叢中懵懵懂懂地鉆出來,她撲打著還沒有長全的翅膀,興沖沖地扎進湖水。水面上立刻蕩起一圈圈亮晶晶的水波。幼鳥在水中歡鬧著,她的身子在水上起起伏伏。她不停揮動著幼嫩的羽翼,在水中緊張而興奮地掙扎著。我甚至有一種要跳下水去營救的沖動。向導招呼大家集合返程了。我戀戀不舍地沿著棧橋越走越遠,回頭一瞥,幼鳥已經成了水中一個模糊的小黑點,依舊在頑強地移動著。

我想,對于鳥們來說,這沙湖就是她們生死相依的家園。而對于七百多萬寧夏人民和千萬河套人民來說,賀蘭山與陰山下,黃河之畔,這一草一木,這一沙一鳥,這一山一水,又何嘗不是大自然賜給我們的最寶貴的家園。

沙湖就像掉落在河套平原上的一滴眼淚,讓我想到了生與死、興與衰的輪回,也讓我似乎穿越歷史的塵埃看到了河套平原上那一顆顆閃爍的星辰。遙遠的天際,賀蘭山伸開她長長的臂膀,融合著陽光和白云,融合著飛鳥的鳴叫聲和魚兒躍出湖面的律動身姿,向我們一起撲來。