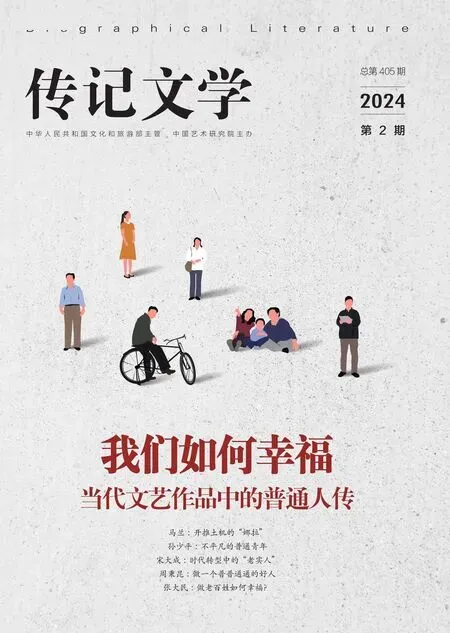

導語我們如何幸福

——當代文藝作品中的普通人傳

本刊編輯部

馬克思在《政治經濟學批判》“導言”中提到:“人是最名副其實的社會動物。”人的社會屬性決定了個體始終生活在群體之中。人的勞動、生活、交往,甚至獨處,都始終在社會的環境中進行。每個人的性格和命運,會受到群體的影響。在長期的群體生活中,每個人的身上也存在著社會交往的痕跡。這種普遍的人性先于所有其他身份而存在。從這個意義上來講,一個“普通人”,并不是一個平庸的人,而是一個直接面對社會生活,能夠與社會中的其他人產生聯系,擁有普遍人性的人。因此,我們每個人都是普通人,“普通”是每個人的精神的底色。

普通人直面社會生活,因此他們的形象難以被某些形容詞所定義。契訶夫談及創作時提到:“在生活里……一切都摻混著:深刻的和淺薄的,偉大的和渺小的,悲慘的和滑稽的。”生活這種復雜的特征,在普通人的身上體現得淋漓盡致。在更多的時候,他們與生活、與集體融為一體,難以從群體中脫穎而出。人們也習慣關注聚光燈下的人物,將目光投諸于具備種種光環的個體身上。路遙在《平凡的世界》中寫道:“人們寧愿去關心一個蹩腳電影演員的吃喝拉撒和雞毛蒜皮,而不愿了解一個普通人波濤洶涌的內心世界。”在文藝作品之中,長時間以來,對“奇人”的塑造也占據了大部分內容。而自現代以來,許多優秀的作家、藝術家,著力塑造典型環境之中的普通人,豐富了人物形象畫廊。魯迅談及《阿Q 正傳》的創作時提到,他的目的是“要畫出這樣沉默的國民的魂靈來”。這一思想貫穿了魯迅的小說創作,除了阿Q,祥林嫂、閏土等這些普通人的形象,至今仍為人們津津樂道。老舍在《駱駝祥子》的開篇,以像“一盤機器上的某種釘子”來精準確定祥子在當時社會中的地位,進而以祥子的命運來表現當時社會中無產者的命運。在生活中,他們是蕓蕓眾生中的一員;而在文藝作品中,他們便成為了“獨特的這一個”。在這些特殊的普通人身上,我們可以更加清楚地理解他們從屬的時代、環境。這些普通人個體的命運,在與時代和社會的碰撞之中,展現出普遍人性的光輝。

中華人民共和國成立以來,許多普通人立志做自己生活的主人公,為掌握自己的命運而求索奮斗;而現實主義題材文藝作品創作的興盛和理論的傳播,也讓作家在文藝作品之中,把普通人放在主人公的位置上,展開了平凡生活中波瀾壯闊的史詩。我們通過文藝作品看到許許多多的普通人尋找自身的價值,在時代的變革中保持自己的人生觀。這些普通人中有《馬蘭花開》中的馬蘭,勇于突破種種困境,投身于社會主義建設;這些普通人中有《平凡的世界》中的孫少平,在艱苦的生活中立下“也許一輩子就是個普通人,但要做一個不平庸的人”的誓言;這些普通人中有《渴望》中的宋大成,作為“老好人”始終踐行集體主義精神,成為默默推動現代化轉型的重要力量;這些普通人中有《人世間》中的周秉昆,“打心眼里想做好青年”,熟悉社會的人情和規則,力所能及地幫助身邊的人;這些普通人中有《貧嘴張大民的幸福生活》中的張大民,在貧困的物質生活中用輕松和調侃緩解生活壓力,尋找朝向生存的幸福……

我刊2024 年第2 期推出《我們如何幸福——當代文藝作品中的普通人傳》封面專題,為當代優秀文藝作品中有代表性的普通人作傳,他們是《馬蘭花開》中的馬蘭、《平凡的世界》中的孫少平、《渴望》中的宋大成、《人世間》中的周秉昆、《貧嘴張大民的幸福生活》中的張大民。在文藝作品中,這些普通人的形象與故事情節相互交織,融入作品的敘事之中。為他們撰寫傳記,能讓我們對他們的人物性格和命運有更加清晰的認識。這五位傳主,或許很難被定義為傳統意義上的“杰出人士”,然而他們的生平故事能夠給普通人的生活展開更多的可能。在看到他們的時候,我們也能更好地傾聽我們靈魂深處傳來的作為普通人的自己的聲音。

1942 年5 月,毛澤東同志在延安文藝工作座談會上發表重要講話,明確提出文藝要為“最廣大的人民大眾”服務。2014 年10 月15 日,習近平總書記在文藝工作座談會上發表重要講話,強調“社會主義文藝,從本質上講,就是人民的文藝”,要“堅持以人民為中心的創作導向”。新時代的文藝實踐,必須堅持文藝的人民性。在文藝作品中表現普通人的形象和普通人的生活,是體現人民性的重要方式。中國編劇高滿堂這樣闡述自己的創作原則:“我寫的都是那些歷史不能忘記的平凡人。”諾貝爾文學獎獲得者、波蘭作家奧爾加·托卡爾丘克認為,故事的主人公應該成為“無處不在的普通人”。在文藝創作中關注普通人和普通人的生活,是當今世界的普遍共識。傳記具有時代性,及時反映時代潮流、時代精神,傳記不僅以生活中的精英人群為寫作對象,更要從微觀的視角深入挖掘普通人的生活,建構屬于中華民族全體人民的歷史記憶。為文藝作品中塑造的普通人形象作傳,是拓展和創新傳記概念的一種努力。本專題是我刊繼“經典文藝作品中的共產黨員傳”之后,又一次為文藝形象作傳的嘗試。作為一種跨學科性和時代性的研究方法,傳記要始終發揮自身的書寫人類文明史的使命,也要積極地參與人們理解文藝作品、理解人生、理解世界的過程之中。