近40余年中國生態補償研究進展與實踐探索綜述

崔樹強, 周國華, 尚鵬, 于雪霞, 李宇薇

近40余年中國生態補償研究進展與實踐探索綜述

崔樹強1,2,3, 周國華1,3,*, 尚鵬1, 于雪霞1, 李宇薇1

1. 湖南師范大學地理科學學院, 長沙 410081 2.國土資源評價與利用湖南省重點實驗室, 長沙 410007 3. 湖南師范大學地理空間大數據挖掘與應用湖南省重點實驗, 長沙 410081

生態補償為生態系統服務提供者和受益者之間構建了一種公正有效的社會經濟聯系, 日益成為調節社會經濟發展與生態環境保護兩者關系的重要政策工具, 特別是改革開放后的近40余年, 我國生態補償在理論研究與實踐探索兩個層面取得較大進展。基于文獻、資料梳理與分析可知, 國內外生態補償研究與實踐特征在研究內容、補償模式、融資方式、標準核定等方面存在顯著差異。國內以生態補償機制研究為重點, 以流域生態補償、生態補償標準核算、生態補償影響因素分析、生態補償政策措施制定、生態補償效益評估等為主要內容的理論研究豐富。實踐層面, 我國生態補償政策制度探索大致經歷了初始、形成、快速發展和全面推進四個階段的縱深發展過程, 總體上形成了以政府補償為主、市場補償為輔, 獨具“中國特色”的生態補償實踐體系與框架。區域生態補償實踐受到生態補償政策頂層設計、區域社會經濟發展水平、區域地理環境特征與生態資源稟賦、區域突出生態環境問題、區域外部社會環境、公眾感知能力及參與度六大因素的協同影響,呈現橫縱貫穿、內外結合結構下發揮約束—引導—需求—激勵作用的四維生態補償實踐影響機制。未來有待進一步深化生態補償機制研究, 建立健全生態補償管理體制及市場機制, 推進區域協調發展與美麗中國建設。

生態補償; 研究進展; 實踐探索; 影響機制; 中國

0 前言

隨著經濟全球化、城鎮化與工業化的加速推進, 氣候變化加劇、土壤退化、生物多樣性減少等全球性生態環境問題日益凸顯。中國作為最大的發展中國家, 區域資源環境面臨一定壓力, 人地矛盾、空間沖突時有發生[1], 社會經濟發展與生態環境保護之間的關系引發人們廣泛而深入的思考[2]。在環境脅迫壓力與生態文明建設雙重背景下, 生態補償(Eco-compensation)相關研究逐漸成為生態學及人文—經濟地理學在區域可持續發展領域的重大科學命題。生態補償在我國早期生態環境保護實踐中就得到初步應用, 1978年改革開放后作為一種解決資源環境外部成本內部化的有效政策工具活躍在我國現代化治理體系內容之中, 極大地促進了生態環境與社會經濟、不同區域和社群之間的協調發展。生態補償作為區域協調發展利益補償機制中的重要組成部分, 日益成為打贏“三大攻堅戰”、落實“三線一單”、實現經濟高質量發展和人民對美好生活需求的重要支撐[3]。隨著中國特色社會主義進入新時代的歷史方位, 生態補償也面臨中國式現代化、“雙碳”目標與共同富裕等新要求和新挑戰,環境的多變、地域的差異、時代的演替及工作的需要等形勢迫使生態補償研究與實踐亟待深化。

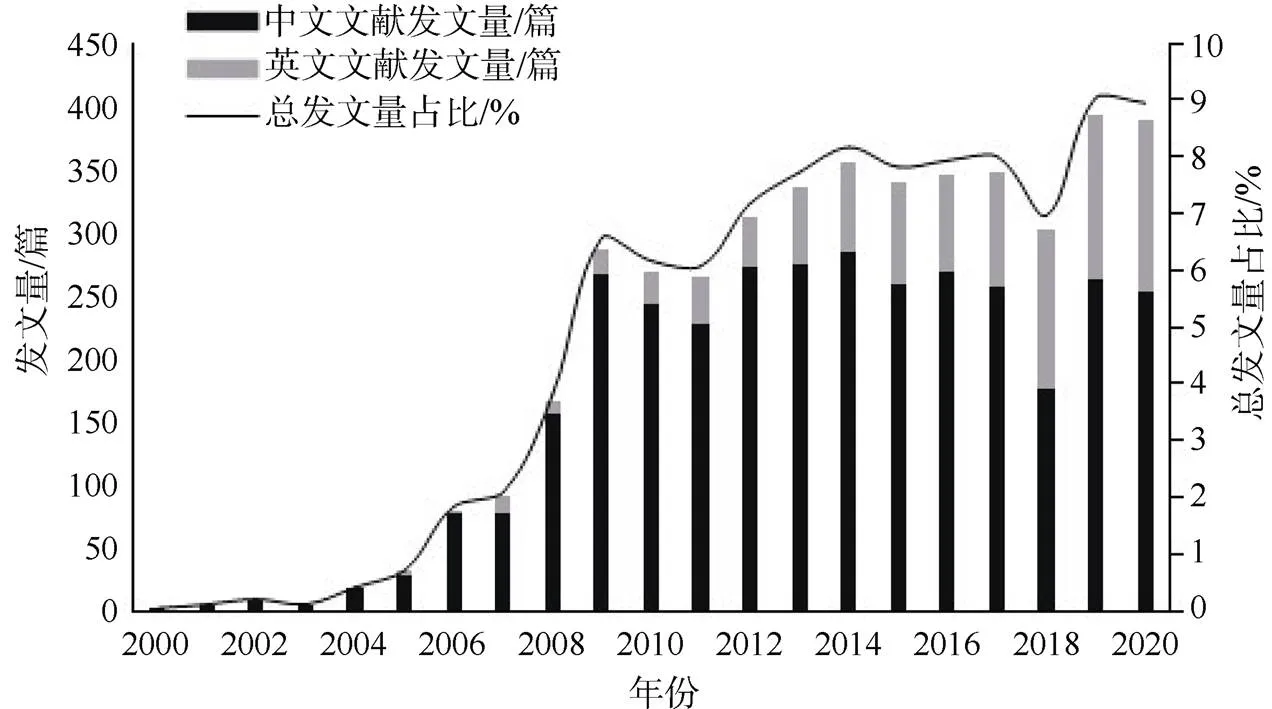

鑒于此, 本文以Web of Science(WOS)核心合集及中國知網(CNKI)庫核心期刊(CSSCI和CSCD)為基本數據源, 均以“生態補償”為主題詞進行高級檢索, 經文獻清洗篩選后共得到有效文獻4347篇, 其中中文文獻3423篇、英文文獻924篇(截止2020年)。生態補償研究大致經歷了起步階段(2000—2003年)、持續增長階段(2004—2009年)、穩步開拓階段(2010—2017年)與深化提質階段(2018年后)的遞進式發展, 特別是近年來我國生態補償相關研究的“國際聲音”日益增強(圖1)。在對其進行系統梳理的基礎上重點選擇Web of Science數據中的Ecology類文獻、知網數據中生態/環境類期刊及其它具有較高影響力(名刊/名篇/名人/高引用率/高下載率)的文獻共214篇進行精讀。全面把握國內外生態補償研究的主要內容及其進展, 深入了解我國生態補償實踐特征, 揭示區域生態補償的影響因素及機制, 以期為生態補償研究提供新視角、新案例與新思考, 豐富生態補償相關研究, 為改進我國生態補償工作提供理論參考與借鑒。

圖1 生態補償相關研究發文量變化趨勢

Figure 1 Trends in the number of publications related to the development of eco-compensation

表1 生態補償研究的相關基礎理論

1 國外生態補償研究與實踐啟示

1.1 國外生態補償研究進展

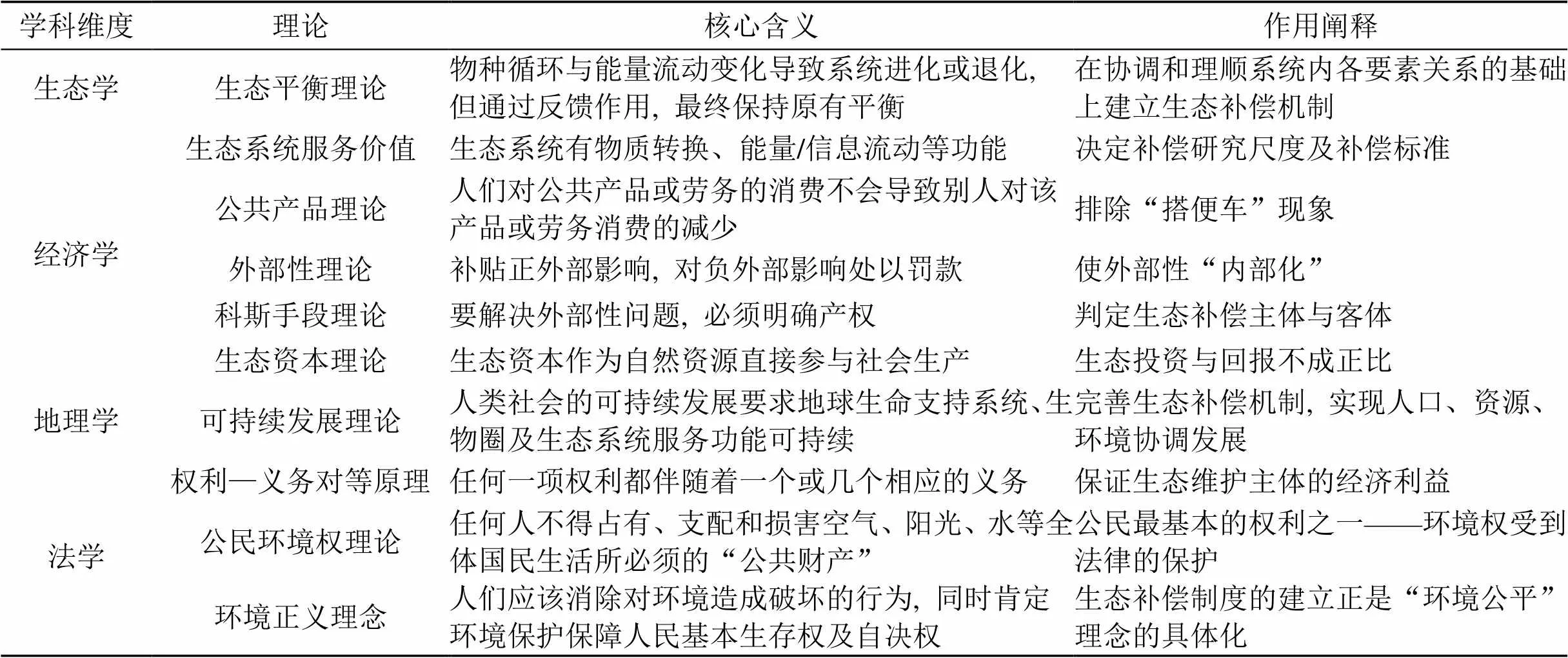

國外通常用“Payment for Ecosystem Services”或“Payment for Environmental Services”(簡稱PES)來表達“生態補償”, 即生態系統/環境服務付費, 指“通過對損害(或保護)資源環境的行為進行收費(或補償), 提高該行為的成本(或收益), 旨在減少(或增加)因相關主體損害(或保護)行為而帶來的外部不經濟性(或外部經濟性), 保護生態資源和環境[4]”。隨著國際生態補償理論研究與工作實踐的推進, 西方學者在生態補償概念及內涵研究、農業生態環境保護與補償政策研究、生態補償減貧效應研究、生態補償公平與效率之間權衡研究等方面頗有建樹。其中生態補償概念及內涵研究源于1997年紐約市水資源保護規劃中首提的“生態補償[5]”, 此后Wunder[6]、Muradian[7]及Tacconi[8]等學者對生態補償概念進行批判式地反復界定, 并都關注到了市場化、生態系統服務價格差異、激勵機制、利益分配等外延對其定義解讀的科學性、適用性, 肯定了政府或國家對于生態補償的重要主導性。同時, 基于資源與環境經濟學中的庇古和科斯手段以解決外部性問題為導向, 使社會成本內在化, 進一步明晰了生態補償內涵[9]。諸多經典理論從生態補償研究尺度、判定標準、機制完善、法律保障等內在科學邏輯進行不同層面的闡釋[10–11], 為生態補償研究與實踐奠定了堅實基礎(表1)。農業生態環境保護與補償政策研究方面, 最具代表性的早期政策工程即為1936年美國實施的“農業保護計劃 (Agricultural Conservation Program, ACP)”, 其規定政府可以對保護農場土壤的農戶進行補貼。隨后西方各國開始對農業生態環境管理進行深入探究[12], 如對生態農業進行適度資金補償, 鼓勵科技創新, 發展現代化環保型農業等, 研究目標導向性明顯, 依托實踐項目較多, 農業景觀、生計農業、農民受償/支付意愿等微觀問題成為近年來國外農業生態補償的研究熱點。生態補償減貧效應研究表明生態環境保護與貧困消除可以兼得, 特別是“造血型”生態補償的減貧效應更加顯著, 但往往存在制度、技術、資本與感知障礙[13], 生態補償減貧轉向生態福祉研究。生態補償公平與效率權衡研究重點關注不同群體間費用或利益分配, 并形成以平等分配和根據收益/成本分配兩種主要標準, 前者注重公平, 后者側重效率, 但生態補償應盡可能兼顧公平與效率, 避免新的不平等出現[14]。

1.2 國外生態補償實踐與啟示

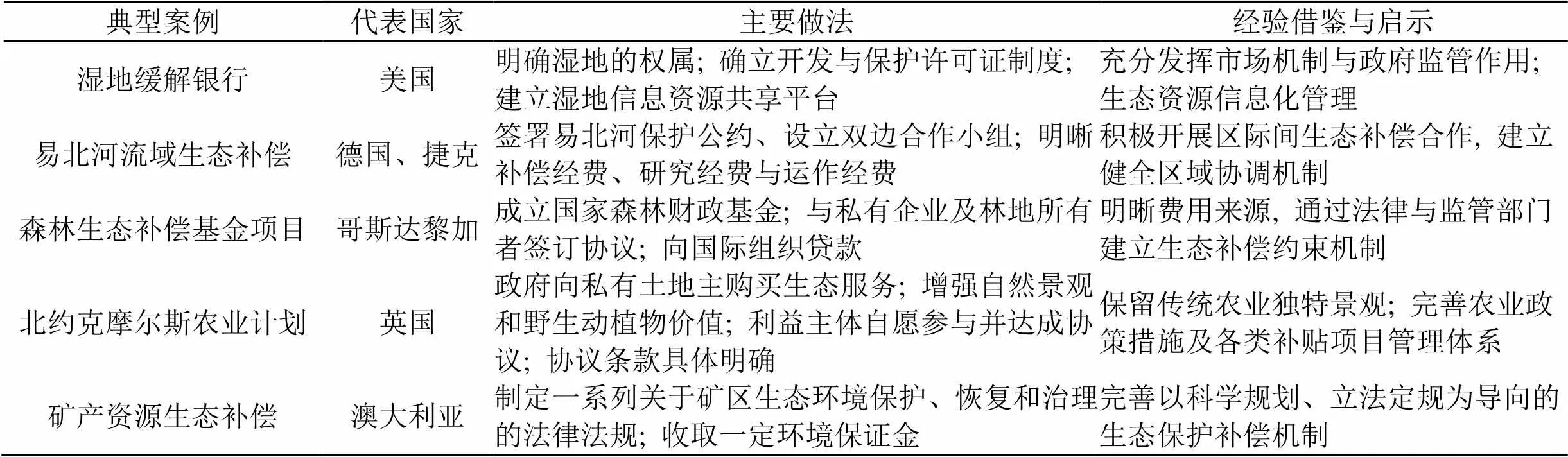

隨著生態補償研究的深入, 與之相關的資源分配、利益協調、產權界定及生態資本運營等理論探討逐步在生態補償實際工作中得到應用。尤其在20世紀末后, 西方各國積極開展生態補償政策制定與實踐, 積累了諸多經驗, 并形成了若干典型示范案例, 如美國濕地緩解銀行、德國易北河跨區域生態補償、哥斯達黎加森林生態補償以及澳大利亞礦產資源生態補償等[15]。不同國家/區域因地制宜地展開生態補償工作, 涌現以私人交易模式、排污權交易模式、生態標記模式等為代表的市場化生態補償模式[16], 并創新性地提出了信息資源共享平臺建設、雙邊合作組織架構、基金設立、債券發行、重大生態工程建設等特色生態補償手段(表2), 為廣大發展中國家生態補償實踐提供了經驗借鑒。因此, 未來我國應充分借鑒國際生態補償先進經驗, 合理制定并規范相關補償政策, 科學確定生態補償區域、領域及等級劃分標準, 明晰生態補償對象, 充分發揮市場機制作用, 加強利益相關者的參與及協商, 加快由“輸血式”到“造血式”補償的轉型, 建立健全生態補償機制。

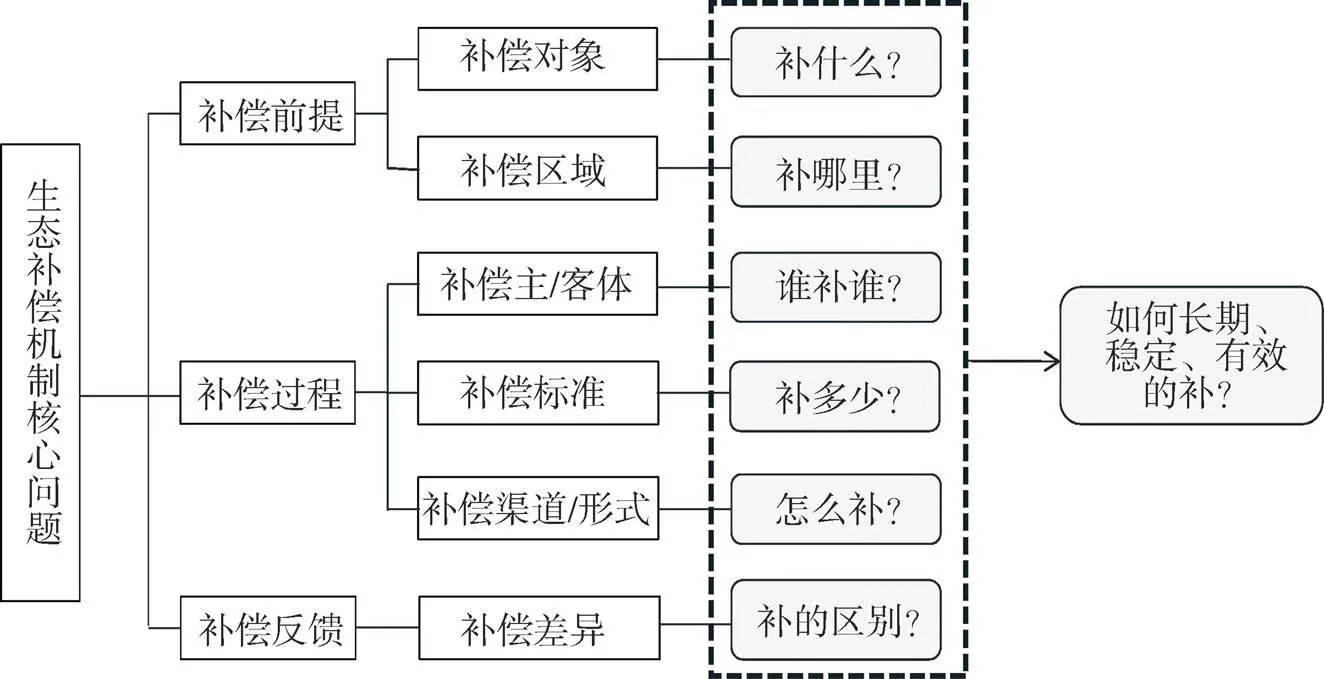

2 中國生態補償理論研究進展

與國外多元發散的生態補償研究相比, 中國生態補償研究主要聚焦于生態補償機制研究, 并依據生態補償邏輯, 初步構建了生態補償機制分析框架。國內生態補償機制研究共涉及六大核心問題(圖2), 即補償前提范疇的補償對象和補償區域確定, 補償過程范疇的補償主/客體、補償標準和補償渠道/形式確定, 以及補償結果范疇的補償差異研究。總體形成一條“補什么→補哪里→誰補誰→補多少→怎么補”的生態補償機制研究縱向邏輯主線[17], 主要包括特定領域/區域生態補償、生態補償標準核算、生態補償影響因素、生態補償政策措施制定、生態補償效益評估等研究內容。

2.1 流域生態補償研究

補償對象的確定很大程度上決定了這一類對象生態補償機制如何構建。最為典型的即流域生態補償研究, 其中以湘江流域、貴州赤水河流域、漓江流域、太湖流域、長江三峽流域、黃河流域等重點流域的研究居多。以財政部與環保部牽頭、跨越皖浙兩省的新安江流域成為我國首個跨流域生態補償機制試點流域[18]。學者們研究結果表明, 流域上下游地方政府獨立開展生態補償工作的效果并不理想, 各自為政的生態補償模式不可取; 相反, 中央政府的介入與干預能有效提升流域內生態補償效率和生態環境質量。且當流域下游地方政府對上游地方政府進行橫向補償時, 能更加激勵上游政府對水生態環境的保護和修復, 從而實現流域生態補償整體效益最大化[19]。跨流域橫向生態補償研究中的空間尺度偏中宏觀, 通常跨越多個行政區劃界限, 以構建“生命共同體”為目標, 以橫向轉移支付為主要渠道, 以互惠共利為原則, 強調構建協作參與式的區域綜合生態治理體系從合作困境走向責任共擔[20]。未來應加強流域資源產權、組織體制、法律法規、協作模式與機制等研究。

表2 國外典型生態補償實踐案例及經驗借鑒

圖2 我國生態補償機制研究的核心問題

Figure 2 Core issues in the research on eco-compensation mechanism in China

2.2 生態補償標準核算研究

生態補償標準(補多少)始終是生態補償機制理論研究與實踐的難點。作為生態補償過程中的關鍵問題, 不同國家都制定了適合本國生態補償工作推進的補償標準, 但仍未形成相對統一的標準。國內確定生態補償標準的基礎理論主要有價值理論、市場理論和半市場理論三種, 由此衍生生態系統服務功能價值法、市場價值法、機會成本法、微觀經濟學模型法、生態效益等價分析法、意愿調查法、生態足跡法、旅行費用法、影子價格法、碳稅法、重置成本法等具體核算方法[21–22]。其中價值理論核心是根據生態系統服務價值而定, 而市場理論和半市場理論確定補償標準的關鍵是把生態系統服務功能看作一種商品, 買賣雙方即為補償者與受償者, 一般計算公式為S=C+λΔR, 其中C為直接成本損失,為收益與成本之差,∈[0,1], 代表談判系數[23], 此方法核算靈活方便, 因而成為最通用的生態補償標準核算法。但生態補償標準核算應用存在局限性, 各級地方政府補償標準決策大多由生態服務功能價值、機會成本、農戶生態利益受損情況、財政收支情況等多種因素綜合而定。不同領域與區域補償標準差異較大, 生態補償標準核算、分析與預測方法仍需不斷創新與改進。

2.3 生態補償影響因素研究

我國生態補償領域廣泛、內容龐雜、政策體系尚不完善, 且各地自然社會條件迥異, 生態補償研究與實踐均存在較大的區域差異。補償結果范疇的補償差異研究發揮反饋作用, 是生態補償機制構建中不可或缺的重要一環, 對此, 我國學者作了較多探討, 且總體上可分為兩大類型。一是基于宏觀尺度視角, 分析我國生態補償的空間異質性, 如劉春臘等[24]基于省域尺度, 從國家政策方針導向、生態環境問題、生態資源稟賦、環保積極性、社會經濟發展水平、公眾感知及區域地理環境特征等方面動態分析了生態補償實踐的影響因素; 張偉等[25]從社會公平角度出發, 提出“地理要素稟賦當量”概念及其在差異化生態補償政策制定中的應用前景。二是基于微觀尺度的視角, 聚焦于生態補償體系終端的接受者, 側重探討不同補償領域中農戶個體差異對生態補償參與及支付/受償意愿的影響。如周俊俊等[26]基于結構方程模型對寧夏鹽池縣的農戶調查問卷進行深入分析, 發現農戶家庭特征及其自然資本擁有量、環境感知與政策認知直接或間接影響生態補償參與意愿; Zhang等[27]通過對松花壩、云龍和清水海水源地居民進行走訪發現個體收入、教育背景、政策感知度、法律法規實施力度及部門協調度等影響當地生態補償狀況。對生態補償影響因素的微、宏觀分析, 相對全面地揭示了生態補償實踐差異的深層機理, 映射了不同尺度多維影響因子的耦合交互作用, 生態補償差異研究的反饋作用得以實現, 為區域生態補償影響機制分析與實踐層面政策制度體系優化奠定了堅實基礎。

2.4 生態補償政策措施研究

從政策制定研究來看, 生態補償的理論依據主要有兩點: 社會分工論與和諧發展論[28], 社會分工論強調區域協作、綜合治理, 而和諧發展論的核心是以可持續發展為目標, 提倡集約資源與環境保護, 協調人地關系, 二者互相影響, 相輔相成。從政策實施研究來看, 政策實施的最終目的是實現生態保護的同時保持補償者和受償者利益平衡, 提升地方政府生態治理績效, 強化人民生活的獲得感與幸福感, 因而生態補償政策實施滿意度/效益評價、區域生態補償政策差異化設計、生態補償綜合立法研究等成為近年來生態補償研究熱點[29]。從政策優化研究來看, 政策優化以明確外部環境強制性管控為前提, 重點要求綠色發展、市場機制導向下的生態補償政策內容、體系修正與重構[30], 生態補償政策條例組合及配套保障措施研究得以深化。國內學者對生態補償政策措施制定、實施與優化等方面給予充分考慮, 對我國生態補償工作改進提供理論與方法指導, 輔助政府部門進行相關決策, “以實踐帶學科”、兼具“中國特色”的生態補償政策措施研究逐漸成熟。

2.5 生態補償效益評估研究

生態補償效益評估研究是生態補償機制核心問題的根本, 主要體現在生態補償效率評價、資源環境效應評價、社會經濟效益評價三個方面。生態補償效率評價旨在探究生態補償政策實施帶來的實質性效益,主要通過構建多指標綜合評價體系對區域生態補償政策實施前后的“額外增益”測度[31],以便及時進行政策改進, 提高生態補償的效率與公平性。資源環境效應評價主要是生態補償政策實施后區域的自然環境質量評價, 重點包括對植樹種草、水源涵養和生態修復等項目的績效評價, 評估方法技術性較強, 模型通常較為復雜。例如時潤哲等[32]構建了空間正義概念模型, 探索了長江經濟帶生態補償的利益協同機制; 周鳳杰等[33]基于系統動力學方法分析了森林生態價值、生態損耗以及生態補償之間的相互影響。社會經濟效益評價集中體現為生態補償的減貧效應, 即廣大窮人可以成為生態環境相關服務的提供者, 環保目標與減貧目標相結合, 生態建設與民生福祉等正向效應充分發揮[34]。

3 中國生態補償實踐探索

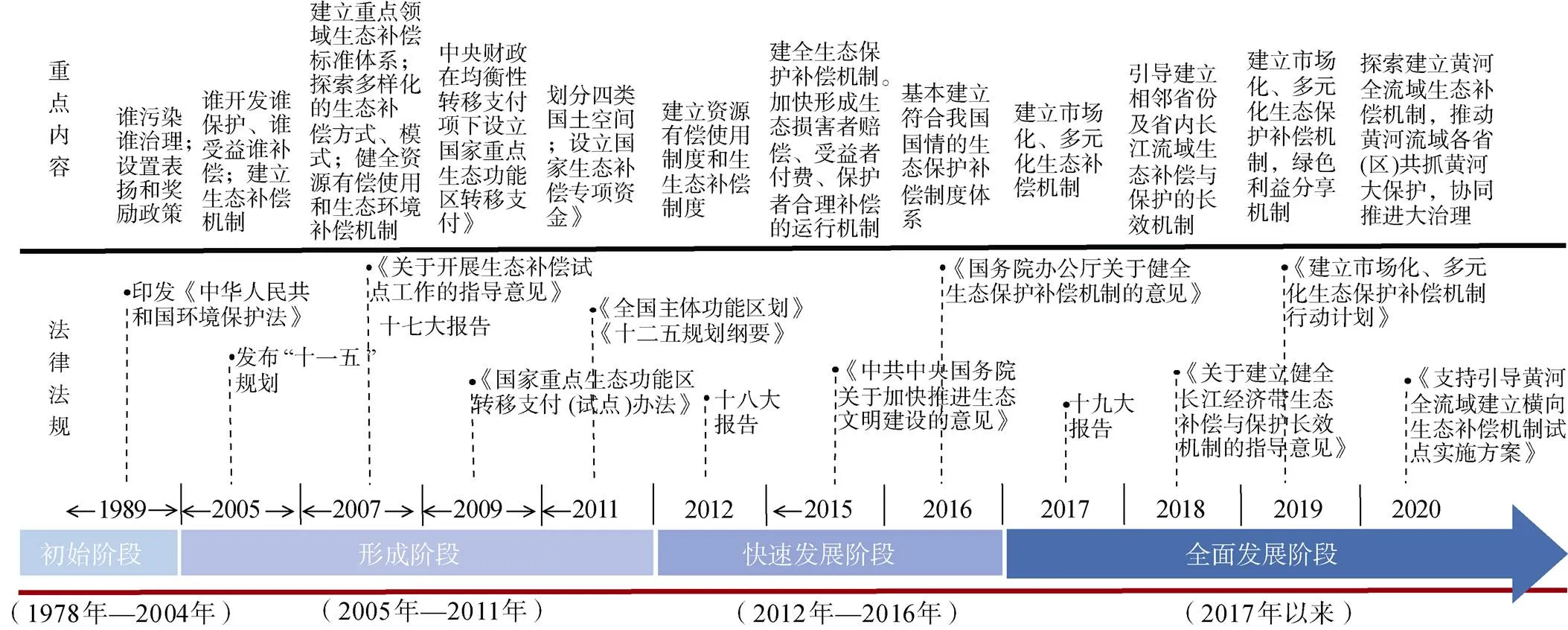

3.1 政策制度探索

我國生態補償政策制定借鑒了西方國家的諸多經驗, 1953年建立的育林基金制度就有生態補償思想的體現[35]。到1978年改革開放后正式進入制度化的實踐探索, 特別是1979年我國首次提出了“污染者付費”的理念[36], 隨后生態補償政策制度便擴展到森林、草原、流域、采礦區等領域。回顧改革開放后的40余年, 通過梳理中央政府關于生態補償的重要法律法規文件與關鍵時間節點可知我國生態補償制度的探索大致經歷了初始階段(1978—2004年)、形成階段(2005—2011年)、快速發展階段(2012—2016年)和全面推進階段(2017年以來)的縱深發展過程(圖3)。其中初始階段的生態補償主要依附于環境保護與管制, 雖對生態補償有條文式的涉及, 卻未關注到生態保護的發展機會成本等問題。形成階段的生態補償以“誰受益, 誰補償”為原則[37], 制定了中央森林生態效益補償基金制度、草原生態補償制度、重點生態功能區轉移支付制度等, 形成了較為系統的生態補償制度體系, 但存在生態補償制度政策未能全覆蓋、法律法規不成熟等不足。快速發展階段, 生態文明制度建設加強, 一系列生態補償政策法規出臺, 完善了生態補償的對象、主體、標準和形式, 創建了河長制、國家公園等體制, 但依然存在生態補償政策區域差異大、政策制度針對性不強、實施力度不夠、體制機制不完善等問題。全面推進階段, 我國經濟發展已經由量的積累轉向質的提升, 美麗中國、“兩山”理論等生態文明重大戰略部署深入推進, 大氣、水及生態脆弱區等生態補償政策相繼實施, 主體多元、形式多樣、內容豐富、市場導向、地方適應性良好的生態補償政策得到不斷優化, 生態補償政策制度探索全面深化。

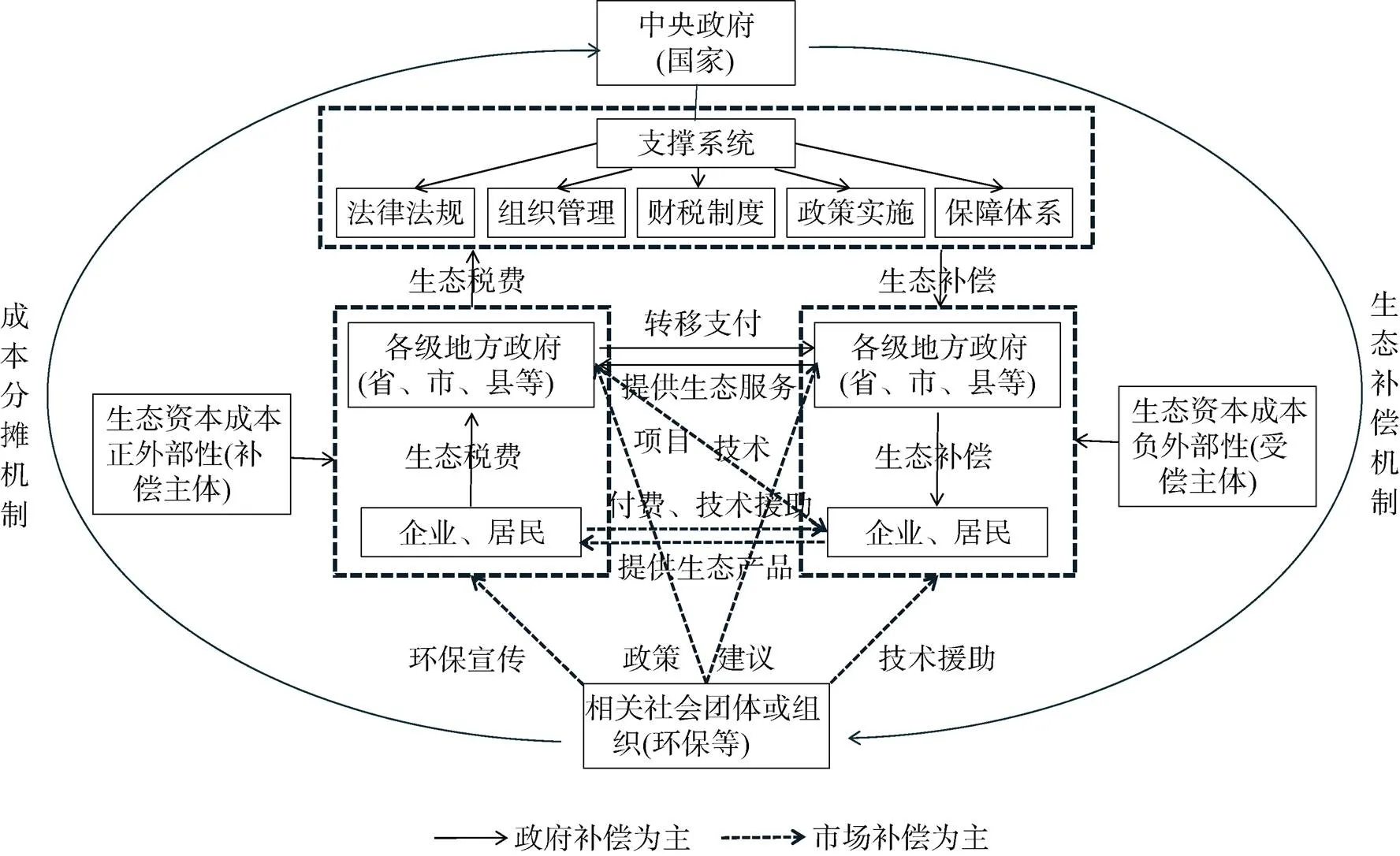

3.2 框架體系實踐

近40年來我國生態補償實踐體系也取得顯著進展, 總體上形成了以政府補償為主, 市場補償為輔的生態補償實踐體系與框架(圖4)。從宏觀層面來看, 生態補償的主體從中央政府→各級地方政府→企業與居民, 建立了復雜的縱向聯系。國家以相關法律法規、組織管理模式、財稅制度、政策實施、協作保障體系等作為生態補償體系的重要支撐, 從頂層設計的角度架構了生態補償體系的基本框架。當生態資本成本體現正外部性時, 企業、居民與各級地方政府從中受益并作為補償主體向上級利益主體如中央政府等直接繳納生態稅費; 當生態資本成本體現負外部性時, 企業、居民與各級地方政府為保護生態資源而喪失一定的經濟發展機會[38], 變為受償主體, 此時由上級利益主體如中央政府等進行生態補償轉移支付。生態補償實踐整個過程閉合循環, 特定地域生態資本成本外部性性質變化決定主體作用, 企業、居民與各級地方政府扮演補償主體與受償主體雙重角色, 建立由成本分攤機制與生態補償機制協同、高效運行的生態補償實踐體系[39]。從主體之間的聯系來看, 各級地方政府之間互相進行生態服務與轉移支付, 轉移支付類型包括縱向補償、橫向補償和部門補償三大類, 相應典型如生態功能區補償、流域補償與專項補償等; 企業、居民之間進行生態產品提供與付費、技術援助等[40], 各級地方政府也會通過市場等中介給予企業、居民一定的項目或技術援助。此外, 相關社會團體(非政府組織)如環保、自然資源協會等作為生態補償實踐體系中的第四大主體也以市場化的渠道對政府部門提供政策建議與決策咨詢, 并對企業或居民進行潛移默化的生態環保知識宣傳、意識培育和技術援助等。總體來說, 我國生態補償實踐體系較為綜合系統, 主體完備, 內涵豐富, 與生態文明建設相適應, 但政府補償仍占據著絕對性的主導地位, 市場補償不夠深入, 也難以適應所有地區。未來中國生態補償實踐應以因地制宜為原則,以推進區域協調可持續發展為目標, 主動契合中國式現代化、“雙碳”戰略、鄉村振興、共同富裕與生態文明建設等宏觀戰略, 不斷優化多渠道、多層級及多主體的生態補償實踐體系,。

圖3 我國生態補償政策制度探索中的重要法律法規

Figure 3 Important laws and regulations in the exploration of China's eco-compensation policy system

圖4 我國生態補償實踐體系與框架

Figure 4 The practice system and frame of eco-compensation in China

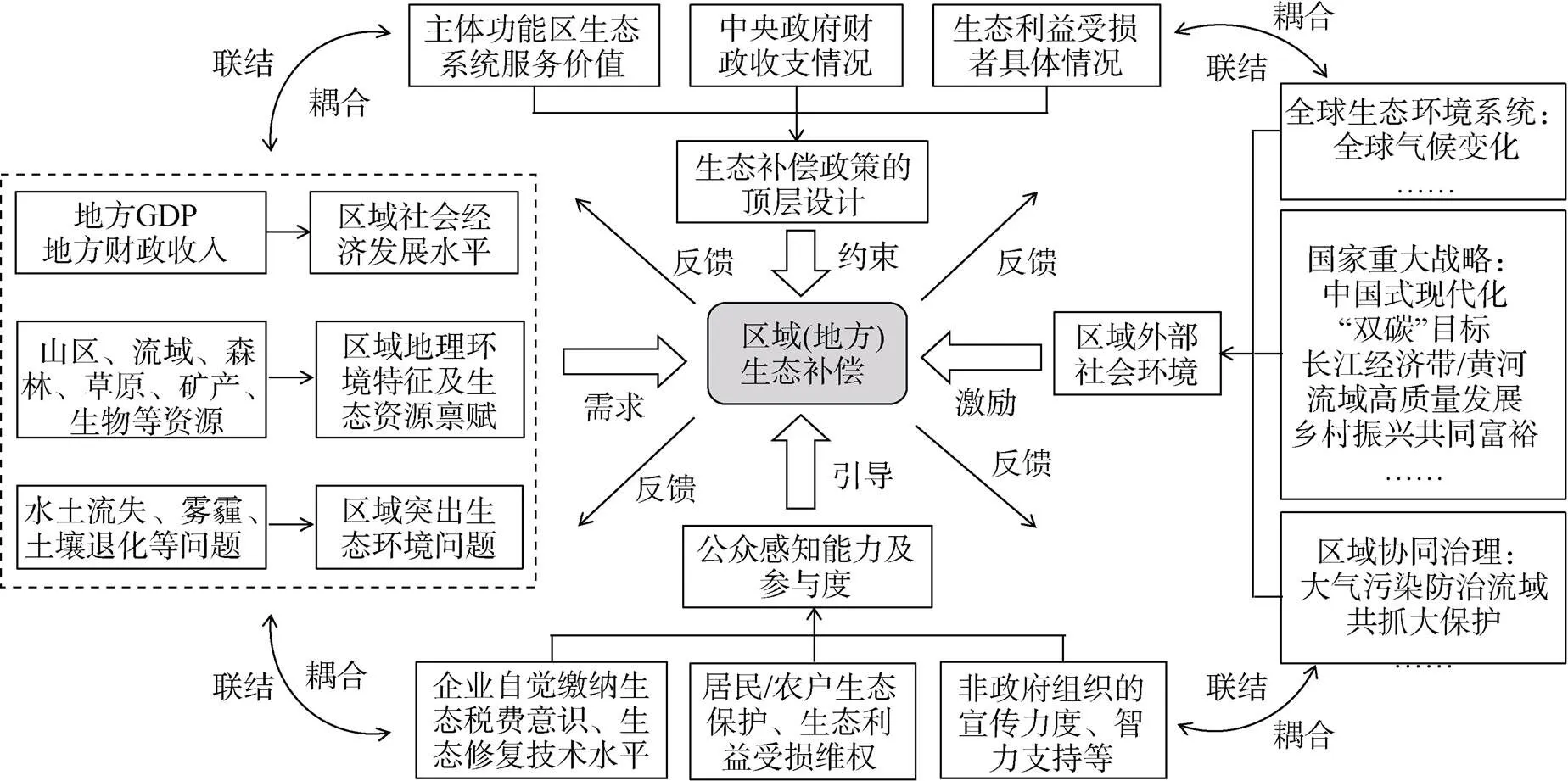

3.3 綜合影響機制

生態補償的空間載體是由自然、經濟和社會子系統相互交織作用、有機耦合的區域“生態—經濟—社會”復合系統, 生態補償實踐具有全局性、復雜性和不確定性[41]。認知區域生態補償實踐的影響因素及機制, 對完善生態補償機制、優化政策制度與深化生態補償研究具有重要意義。從我國近40余年來生態補償工作開展情況來看, 區域生態補償主要受全國生態補償縱向實踐體系中的主體作用以及橫向區域系統內、外部因素的雙重影響。垂直方向上包括生態補償政策的頂層設計、公眾感知能力及參與度兩方面因素, 其中生態補償政策的頂層設計受主體功能區生態功能服務價值、中央政府財政收支狀況、生態利益受損情況等因素的共同影響; 公眾感知能力及參與度則取決于企業、居民/農戶、環保社會團體三大主體意識與行為特征, 集中體現為企業自覺繳納生態稅費意識與生態修復技術水平、居民/農戶生態保護與生態利益受損維權意識、非政府組織宣傳力度及智力支持等。如青海省首創了中國高原濕地生態效益補償模式, 率先啟動實施濕地生態管護員制度, 吸納扶貧移民戶、困難戶等參與管護工, 實現生態保護與脫貧攻堅互促互進。水平方向上包含區域社會經濟發展水平、區域地理環境特征與生態資源稟賦、區域突出生態環境問題等區域內部特征與區域外部社會環境兩方面因素。其中區域社會經濟發展水平指地方GDP規模、地方財政收入等, 直接影響生態補償的標準, 如北京市的森林生態補償標準達到600元/ (hm2·a), 與全國最低的森林生態補償標準相差8倍[42]。區域生態資源稟賦與其地理區位條件密不可分, 森林、草原、礦產、生物等資源通常被作為生態補償重點領域, 如內蒙古草原生態補償、山東省海洋生態補償、江蘇省耕地生態補償等成為區域生態補償實踐的典型案例。區域突出生態環境問題包括水土流失、霧霾嚴重、土壤退化等常見生態風險, 如京津冀地區作為全國霧霾最嚴重的地區之一, 曾出臺首個專項治理方案——《京津冀及周邊地區2017—2018年秋冬季大氣污染治理攻堅行動強化督查方案》, 建立京津冀大氣污染防治的“6+1”配套政策體系, 為大氣生態補償積累了經驗。區域外部社會環境影響因空間尺度而異, 全球層面主要有經濟全球化、全球氣候變化等因素; 全國層面主要受長江經濟帶與黃河流域高質量發展、“雙碳”目標、中國式現代化等宏觀戰略影響, 如長江流域中游地區江西、湖南兩省政府簽訂《淥水流域橫向生態保護補償協議》, 以水質為考核目標, 按“月核算、年繳清”形式落實淥水流域生態補償; 區域層面的生態環境協同治理目標對區域生態補償實踐提出了明確要求[43], 如長株潭城市群生態環境聯防共治、城鄉人居環境建設等。由此, 區域生態補償實踐受約束、引導、需求與激勵因素的耦合作用, 形成橫縱貫穿、內外結合的四維生態補償實踐綜合影響機制(圖5), 不同維度的具體影響因素多樣, 并相互聯結、雙向反饋、交叉滲透、層層擴散, 最終影響特定區域生態補償工作的開展與推進。

4 結論與展望

(1)理論研究層面, 對生態補償的認知源于國外生態系統和環境保護理論研究與實踐, 而后有關“PES”的相關研究逐步成熟。國內研究雖起步較晚但發展極為迅速, 國內外生態補償研究內容、補償模式、融資方式、標準核定等差異化特征明顯。國內學者圍繞“補什么→補哪里→誰補誰→補多少→怎么補”的邏輯主線重點對流域生態補償、生態補償標準核算、生態補償影響因素、生態補償政策措施、生態補償效益評估等生態補償機制的核心問題做了較為深入地理論探討, 并取得豐富研究成果。

圖5 區域(地方)生態補償實踐的綜合影響機制

Figure 5 Comprehensive impact mechanism of regional (local) eco-compensation practices

(2)實踐探索方面, 中國生態補償以區域協調發展、生態文明建設為導向, 借鑒西方國家諸多經驗展開政策制度探索。改革開放后的近40余年, 我國生態補償大致經歷了初始階段、形成階段、快速發展階段和全面推進階段的縱深發展過程, 總體上形成了以政府補償為主、市場補償為輔, 獨具“中國特色”的生態補償實踐體系與框架。區域生態補償實踐受生態補償政策頂層設計、區域社會經濟發展水平、區域地理環境特征與生態資源稟賦、區域突出生態環境問題、區域外部社會環境、公眾感知能力及參與度六大因素的耦合交互影響, 整體呈現橫縱貫穿、內外結合結構下發揮約束—引導—需求—激勵作用的四維生態補償實踐綜合影響機制。

(3)未來, 我國生態補償應加強特定區域的生態補償機制研究, 注重基于實踐的生態補償機制修正與重構, 精準核算不同領域、區域的生態補償標準, 積極拓展人文-經濟領域的生態補償研究。實踐工作中要強化對生態補償政策的適用性評估, 構建生態補償綠色利益分享機制, 加強生態補償宣傳教育與綜合立法, 充分發揮多主體作用。加快生態補償示范區建設, 建立健全生態補償管理體制與市場機制, 協同深化理論研究與實踐探索, 推進人與自然和諧的現代化及美麗中國建設。

[1] 周國華, 彭佳捷. 空間沖突的演變特征及影響效應——以長株潭城市群為例[J]. 地理科學進展, 2012, 31(6): 717–723.

[2] GUO Baoxiong, MAN Jiang. The Research Progress and Enlightenment of Ecological Compensation Mechanism Based on Ecosystem Service Value[J]. Advanced Materials Research, 2012, 1793: 1710–1715.

[3] 李惠梅, 張安錄. 基于福祉視角的生態補償研究[J]. 生態學報, 2013, 33(4): 1065–1070.

[4] 范明明, 李文軍. 生態補償理論研究進展及爭論——基于生態與社會關系的思考[J]. 中國人口·資源與環境, 2017, 27(3): 130–137.

[5] 龔虹波, 馮佰香. 海洋生態損害補償研究綜述[J]. 浙江社會科學, 2017(3): 18–26.

[6] WUNDER S. Payments for environmental services: Some nuts and bolts[R]. Indonesia: Center for International Forestry Research, 2005, 42: 24–24.

[7] MURADIAN R, CORBERA E, PASCUAL U, et al. Reconciling theory and practice: An alternative conceptual framework for understanding payments for environmental services[J]. Ecological Economics, 2009, 69(6): 1202–1208.

[8] TACCONI L. Redefining payments for environmental services[J]. Ecological Economics, 2012, 73: 29–36.

[9] 黃飛雪. 生態補償的科斯與庇古手段效率分析——以園林與綠地資源為例[J]. 農業經濟問題, 2011, 32(3): 92–97.

[10] 史玉成. 生態補償的理論蘊涵與制度安排[J]. 法學家, 2008(4): 94–100.

[11] 盛芝露, 趙筱青, 段曉楨. 生態補償研究進展[J]. 云南地理環境研究, 2012, 24(2): 103–109.

[12] LENNIHAN R. Taxation for Environmental Protection: A Multinational Legal Study by Sanford Gaines; Richard A. Westin[J]. Environmental History Review, 1993, 17(2): 95–96.

[13] LI Xiane, LI Qian. The Barriers and Countermeasures of Implementing Ecological Poverty Alleviation in Concentrated Poverty Areas[J]. Advanced Materials Research, 2013, 2482(734–737): 1976–1980.

[14] 徐建英, 劉新新, 馮琳, 等. 生態補償權衡關系研究進展[J]. 生態學報, 2015, 35(20): 6901–6907.

[15] WANG Aimin. Review of Ecological Compensation in Water Source Protection Area at Home and Abroad[J]. Sustainable Development, 2018, 8(1), 30–37

[16] MEINERI E, DEVILLE A S, D Grémillet, et al. Combining correlative and mechanistic habitat suitability models to improve ecological compensation[J]. Biological Reviews, 2015, 90(1): 314–329.

[17] XIE Gaodi, CAO Shuyan, LU Chunxia, et al. Current Status and Future Trends for Eco–Compensation in China[J]. Journal of Resources and Ecology, 2015, 6(6): 355–362.

[18] YU Bing, CHEN Linan. Interventional Impacts of Watershed Ecological Compensation on Regional Economic Differences: Evidence from Xin'an River, China.[J]. International journal of environmental research and public health, 2020, 17(17): 6389–6389.

[19] 李寧, 王磊, 張建清. 基于博弈理論的流域生態補償利益相關方決策行為研究[J]. 統計與決策, 2017(23): 54–59.

[20] GAO Xin, SHEN Juqin, HE Weijun, et al. Multilevel Governments’ Decision–Making Process and Its Influencing Factors in Watershed Ecological Compensation[J]. Sustainability, 2019, 11(7): 1990.

[21] FU Yicheng, CUI Xiaoyu, ZHAO Jinyong, et al. Estimation of Ecological Compensation Standard Based on Ecological Service Value Calculation[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 647(1): 012161–.

[22] ZHANG Xiang. Analysis of Water Pollution and Calculation of Ecological Compensation Standards in Huangshui River Basin Based on Ecological Footprint[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1533(2): 1–5.

[23] 譚秋成. 關于生態補償標準和機制[J]. 中國人口·資源與環境, 2009, 19(6): 1–6.

[24] 劉春臘, 劉衛東, 陸大道, 等. 2004–2011年中國省域生態補償差異分析[J]. 地理學報, 2015, 70(12): 1897–1910.

[25] 張偉, 張宏業, 張義豐. 基于“地理要素稟賦當量”的社會生態補償標準測算[J]. 地理學報, 2010, 65(10): 1253–1265.

[26] 周俊俊, 楊美玲, 樊新剛, 等. 基于結構方程模型的農戶生態補償參與意愿影響因素研究—以寧夏鹽池縣為例[J]. 干旱區地理, 2019: 1–14.

[27] ZHANG Gengjie, YU Jianxin, ZENG Weijun, et al. Status quo and mechanism suggestions on eco–compensation of three water sources in Kunming[J]. Journal of Interdisciplinary Mathematics, 2017, 20(3): 715–725.

[28] 王前進, 王希群, 陸詩雷, 等. 生態補償的政策學理論基礎與中國的生態補償政策[J]. 林業經濟, 2019, 41(9): 3–15.

[29] CHEN Yue, DOU Shiquan, XU Deyi. The effectiveness of eco–compensation in environmental protection –A hybrid of the government and market.[J]. Journal of environmental management, 2020, 280: 111840–111840.

[30] 趙晶晶, 葛顏祥, 鄭云辰.流域生態補償優化: 政府與市場的協同[J]. 改革與戰略, 2019, 35(2): 7–13.

[31] 袁偉彥, 周小柯. 生態補償效率問題研究述評[J]. 生態經濟, 2015, 31(7): 118–123.

[32] 時潤哲, 李長健. 空間正義視角下長江經濟帶水資源生態補償利益協同機制探索[J]. 江西社會科學, 2020, 40(3): 49–59.

[33] 周鳳杰, 蔣滌非. 森林資源生態價值評估和生態補償的系統動力學模型分析[J]. 江蘇農業科學, 2018, 46(20): 325–329.

[34] 吳樂, 朱凱寧, 靳樂山. 環境服務付費減貧的國際經驗及借鑒[J]. 干旱區資源與環境, 2019, 33(11): 34–41.

[35] 司芳. 我國生態補償制度的完善研究[D]. 煙臺: 煙臺大學, 2019.

[36] 張輝. 污染場地環境管理法律制度研究[D]. 合肥: 安徽大學, 2015.

[37] 萬軍, 張惠遠, 王金南, 等. 中國生態補償政策評估與框架初探[J]. 環境科學研究, 2005(2): 1–8.

[38] 虞慧怡, 張林波, 李岱青, 等. 生態產品價值實現的國內外實踐經驗與啟示[J]. 環境科學研究, 2020, 33(3): 685–690.

[39] 鄧遠建, 張陳蕊, 袁浩. 生態資本運營機制: 基于綠色發展的分析[J]. 中國人口·資源與環境, 2012, 22(4): 19–24.

[40] 張躍勝. 生態文明建設與區域經濟可持續發展[J]. 當代經濟研究, 2016(6): 27–34.

[41] 王欣. 生態補償機制該如何完善?[J]. 環境經濟, 2019(14): 60–61.

[42] 劉春臘, 劉衛東. 中國生態補償的省域差異及影響因素分析[J]. 自然資源學報, 2014, 29(7): 1091–1104.

[43] CHEN Cheng, BETTINA M, ZHEN Lin, et al. Social–Network Analysis of local governance models for China's eco-compensation program[J]. Ecosystem Services, 2020, 45 (C): 1–11.

Research progress and practice exploration summaryof eco-compensation in China over the past 40 years

CUI Shuqiang1,2,3, ZHOU Guohua1,3,*, SHANG Peng1, YU Xuexia1, LI Yuwei1

1. College of Geographical Science, Hunan Normal University, Changsha 410081, China 2. Hunan Key Laboratory of Land Resources Evaluation and Utilization,Changsha 410007,China 3. Key Laboratory of Geographic Big Data Development and Application,Hunan Normal University,Changsha 410081,China

Eco-compensation has become an important policy tool for regulating the relationship between socio-economic development and ecological protection, especially in the past 40 years since the reform and opening up. China has made great progress in both theoretical research and practical exploration of eco-compensation. Based on the literature and data review and analysis, it is clear that there are significant differences between domestic and foreign eco-compensation research and practice in terms of research content, compensation model, financing method and standard approval. Domestic research focuses on eco-compensation mechanism, and there are abundant theoretical studies on eco-compensation in watersheds, eco-compensation standard accounting, eco-compensation impact factor analysis, eco-compensation policy and measure formulation, and eco-compensation benefit evaluation. At the practical level, the exploration of eco-compensation policy system in China has roughly gone through four stages of deep development: initial, formation, rapid development and comprehensive promotion, and generally formed an eco-compensation practice system and framework with "Chinese characteristics" that is mainly government compensation and market compensation. Regional eco-compensation practice is influenced by the top-level design of eco-compensation policy, regional socio-economic development level, regional geographical and environmental characteristics and ecological resource endowment, regional prominent ecological and environmental problems, regional external social environment, and public perception and participation, presenting a four-dimensional eco-compensation practice influence mechanism of constraint-guidance-demand-incentive under a horizontal and vertical, combined internal and external structure. In the future, we need to further deepen the research on eco-compensation mechanism, establish a sound eco-compensation management system and market mechanism, and promote the coordinated development of the region and the construction of beautiful China.

eco-compensation; research progress; practical exploration; impact mechanism; China

10.14108/j.cnki.1008-8873.2024.01.029

Q149

A

1008-8873(2024)01-247-10

2021-07-14;

2021-08-21

國家社會科學基金重大項目(18ZDA040); 國家自然科學基金項目(41971224); 國土資源評價與利用湖南省重點實驗室開放課題(SYS-ZX-202106); 2019年度湖南省重點領域研發計劃項目(2019SK2101)

崔樹強(1993—), 男, 山西太原人, 博士研究生, 主要從事城鄉發展與國土空間規劃研究, E-mail: 1185722504@qq.com

通信作者:周國華(1965—), 男, 湖南婁底人, 教授, 博士生導師, 主要從事區域發展與國土空間規劃、鄉村地理研究, E-mail: uuy828@163.com

崔樹強, 周國華, 尚鵬, 等. 近40余年中國生態補償研究進展與實踐探索綜述[J]. 生態科學, 2024, 43(1): 247–256.

CUI Shuqiang, ZHOU Guohua, SHANG Peng, et al. Research progress and practice exploration summary of eco-compensation in China over the past 40 years[J]. Ecological Science, 2024, 43(1): 247–256.