臺灣跟蹤騷擾行為犯罪化的體系構(gòu)建與價值鏡鑒

羅鋼 孫麗剛

?摘要:嚴重的社會危害性是跟蹤騷擾行為法律治理的邏輯起點。20世紀90年代以來,跟蹤騷擾行為逐漸演變?yōu)槿蛐陨鐣栴}。為有效應(yīng)對跟蹤騷擾行為,世界各國普遍采取犯罪化的形式加以回應(yīng)。臺灣地區(qū)借鑒國外相關(guān)法律規(guī)定,修改傳統(tǒng)分散式規(guī)制模式,制定專法“跟蹤騷擾防制法”,對跟蹤騷擾行為進行統(tǒng)一而全面的立法規(guī)定。大陸地區(qū)同樣面臨跟蹤騷擾行為帶來的社會問題和法律難題。因此,應(yīng)當借鑒臺灣地區(qū)的經(jīng)驗,制定跟蹤騷擾行為專門法律。在完善法律機制的進程中,應(yīng)當防范網(wǎng)絡(luò)科技為犯罪行為注入的新元素,加強立法的前瞻性,發(fā)揮法律的預防功能,為中國式現(xiàn)代化社會治理提供豐富的理論智慧和實踐根據(jù)。

關(guān)鍵詞:跟蹤騷擾 科技跟蹤 犯罪化 人權(quán)保障

中圖分類號:D927.582.14文獻標識碼:A 文章編號:1674-8557(2024)01-0016-13

跟蹤騷擾具有嚴重的社會危害性,是對基本人權(quán)和法律秩序的侵犯,已經(jīng)演變?yōu)槿蛐陨鐣c法律問題,引發(fā)各國或地區(qū)的廣泛關(guān)注。目前,世界各國和地區(qū)紛紛開展對跟蹤騷擾行為的入罪化考量,便是對這一具有嚴重危害性行為的正面回應(yīng)。臺灣地區(qū)針對跟蹤騷擾行為展開過激烈討論,根據(jù)臺灣地區(qū)“警政署”的統(tǒng)計,臺灣每年發(fā)生約8千件跟蹤騷擾案件,2020年長榮大學外籍女學生遭人強擄殺害,2021年屏東通訊行女店員遭人制造假車禍擄殺,這些案件中都隱藏著加害人的跟蹤騷擾行為,引發(fā)了公眾的高度恐慌。為應(yīng)對復雜多樣的跟蹤騷擾行為,2021年12月1日我國臺灣地區(qū)公布“跟蹤騷擾防制法”(以下簡稱為“反跟蹤法”),并于2022年6月1日起正式施行。該法將跟蹤騷擾聚焦在與性或性別有關(guān)的行為范圍內(nèi),引入書面告誡之模式,將其類型化、入罪化,以補充臺灣地區(qū)跟蹤騷擾行為規(guī)制之不足。“反跟蹤法”具備合理的生成基礎(chǔ),跟蹤騷擾行為具有嚴重的社會危害性和普遍性,很容易引發(fā)嚴重暴力犯罪的發(fā)生,對公眾身體健康和生命安全產(chǎn)生巨大威脅。因而,對跟蹤糾纏行為的刑法規(guī)制符合人權(quán)保障的現(xiàn)實需求,是臺灣地區(qū)法律完善和人權(quán)保障的里程碑,對健全大陸地區(qū)法律機制具有重大的借鑒意義。

一、臺灣地區(qū)反跟蹤騷擾行為立法的生成邏輯

早在2015年,臺灣地區(qū)便提出了“反跟蹤法”草案,由于臺灣“立法院”法案屆期不連續(xù)或擔心警力不足等問題,導致草案遲遲未能通過。然而,隨著跟蹤騷擾行為嚴重社會危害性逐漸凸顯,加之臺灣地區(qū)跟蹤騷擾案件不斷高發(fā),制定反跟蹤騷擾法律規(guī)范的呼聲持續(xù)升高。在“反跟蹤法”公布之前,臺灣地區(qū)與跟蹤騷擾行為相關(guān)的法規(guī)范主要散見于該地區(qū)的“刑法”“社會秩序維護法”“家庭暴力防治法”和“性平三法”等法律之中。雖然存在諸多規(guī)范,但是并不存在統(tǒng)一的治理模式,法律規(guī)定較為分散,常常伴隨著適用對象狹隘、難以包含跟蹤騷擾復雜多樣的行為樣態(tài)等困境,不能及時因應(yīng)該行為帶來的社會和法律問題。因此,對跟蹤騷擾行為進行專門的規(guī)定和治理具有迫切的現(xiàn)實需求。

(一)跟蹤騷擾行為入罪的邏輯起點

跟蹤騷擾行為不僅具有反復、持續(xù)的特征,而且具備嚴重的社會危害性。其長期存在于社會群體的相互關(guān)系之中,雖是一種舊的行為,卻是一種新的犯罪。目前,世界上許多國家和地區(qū),諸如美國各州、澳大利亞、英國、德國、法國、日本、新加坡等均已經(jīng)制定或修改法律,專門懲治這一具有嚴重社會危害的不法行為。隨著電子通信設(shè)備的普及以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,跟蹤騷擾行為的實施變得更加便利,不僅嚴重干擾他人的私人領(lǐng)域,也侵害被害人的心理和生理健康。而且,跟蹤騷擾行為侵犯多重法益,對個人自由、隱私權(quán)、安寧權(quán)、財產(chǎn)權(quán)、社會秩序等法益帶來不良影響,甚至極大程度上會引發(fā)對第三人或被害人身體健康、生命權(quán)益的侵害。

遭受長時間的跟蹤騷擾,被害人的個人自由受到嚴格的限制,憲法所賦予的基本人權(quán)受到侵擾而無法正常行使,這勢必會導致社會秩序的混亂,對公眾生活的安寧穩(wěn)定帶來諸多不良影響。一方面,被害人在經(jīng)歷跟蹤騷擾行為之后,往往會試圖變更生活方式,如采取更換工作、住所、手機號碼等措施,遠離行為人可能出現(xiàn)的各種場所,以逃避跟蹤騷擾行為。整個過程都充斥著對被害人個人自由、隱私、生活安寧以及社會秩序的嚴重侵害。另一方面,一系列的變更需要建立在經(jīng)濟損耗的前提下,被害人由此造成的經(jīng)濟損失難以估計。根據(jù)相關(guān)受害者調(diào)查分析顯示,40%的跟蹤受害者失去了5天或更長的工作時間,近15%的被害人超過25天無法工作,這種破壞給受害者和社會帶來難以估計的經(jīng)濟損失。

除了對自由、隱私、財產(chǎn)、社會秩序的侵害之外,跟蹤騷擾行為常常伴隨著肢體暴力、恐嚇威脅等,給被害人或相關(guān)第三人的身心健康、生命安全造成極大的威脅。抑郁癥、焦慮癥和創(chuàng)傷后應(yīng)激障礙(PTSD)等心理健康問題在跟蹤受害者中是很常見的問題。長期處在恐慌之下的被害人,內(nèi)心會產(chǎn)生巨大的負擔、恐懼和不安,整日提心吊膽,情緒不穩(wěn)定,心情急躁,產(chǎn)生惡心、恐慌、憤怒、焦慮等情緒,出現(xiàn)睡眠不足、食欲不振、經(jīng)常性頭痛等癥狀。被害人心理可能遭受毀滅性打擊,產(chǎn)生“跟蹤創(chuàng)傷綜合征”(Stalking Trauma Syndrome,STS)等類型的心理疾病。在精神崩潰的邊緣,被害人很可能會表現(xiàn)出為求早日解脫以自殺的高度風險。如學者Pathe和Mullen針對100位澳洲被害者的調(diào)查顯示,1/4的當事人會產(chǎn)生自殺的念頭。然而,跟蹤騷擾引發(fā)的暴力對被害人的危害更是難以預料且不可估量的。行為人實施跟蹤騷擾行為的同時可能會對被害人施加身體上的傷害,當持續(xù)的跟蹤騷擾達不到行為人心理預期時,很大程度上會引發(fā)更為惡劣的暴力傷害,危及被害人或有關(guān)第三人的生命安全。

因此,跟蹤騷擾行為嚴重侵犯了個人自由、隱私權(quán)、安寧權(quán)、財產(chǎn)權(quán)等法益,絕大多數(shù)會產(chǎn)生侵害他人生命安全、身體健康事件的發(fā)生,破壞社會秩序的安全穩(wěn)定,這正是臺灣地區(qū)將跟蹤騷擾行為規(guī)定為犯罪的出發(fā)點。

(二)跟蹤騷擾行為入罪的內(nèi)在基礎(chǔ)

跟蹤騷擾行為很可能一直存在于人類群體和社會關(guān)系之中,不僅具有社會危害性,而且也具備廣泛性。自20世紀90年代以來,各國均發(fā)生一系列跟蹤騷擾相關(guān)案件,使得美國、日本、澳大利亞等國率先將跟蹤騷擾界定為犯罪行為,并對該行為進行了諸多理論和實證研究。

澳大利亞針對跟蹤騷擾行為開展大規(guī)模問卷調(diào)查,顯示跟蹤騷擾終生流行率,女性高達20%,男性則約為8%。2016年,有關(guān)研究對12個國家的女性進行了調(diào)查,顯示12%的年輕女性曾經(jīng)歷過強迫性接觸行為,13%的女性曾受到過死亡威脅。由此可知,跟蹤騷擾行為升級的潛在危險幾乎朝著一種必然的趨勢發(fā)展。英國國家統(tǒng)計局2020年終生調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,估計英國每年有250萬人遭受到跟蹤。蘇格蘭政府也于2021年發(fā)布犯罪與司法調(diào)查,證實蘇格蘭大約12%的人口至少經(jīng)歷過一種類型的跟蹤和騷擾。從這一系列實證研究的結(jié)果可知,跟蹤騷擾行為不僅僅是區(qū)域性問題,更是演變?yōu)槿蛐云毡榇嬖诘膯栴}。

在臺灣地區(qū),跟蹤騷擾行為同樣是普遍存在的。2014年臺大碩士生當街砍殺女友47刀致死、2017年世新大學男大學生因求愛不成追砍學妹、2020年臺南發(fā)生馬來西亞籍女大生命案、2021年屏東發(fā)生通訊行女員工遭假車禍真擄殺案,這些案件皆是被愛慕者或不明人士跟蹤騷擾之后,行為升級引發(fā)的惡性案件。因此,臺灣學者和團體對跟蹤騷擾行為進行了大量實證研究以證明此行為的廣泛性。黃靜怡曾針對臺灣地區(qū)大學生進行過跟蹤騷擾調(diào)查,該調(diào)查結(jié)果顯示樣本中16.1%的學生曾經(jīng)被跟蹤騷擾過。2014年臺灣地區(qū)“現(xiàn)代婦女基金會”的調(diào)查顯示,12.4%的受訪者表示曾經(jīng)遭遇過跟蹤騷擾。而2019年該民間團體針對科技跟蹤進行線上大調(diào)查,證實每4位民眾中就有1位遭遇過科技跟蹤。可見,跟蹤騷擾行為在臺灣地區(qū)也演變?yōu)橐环N普遍存在的社會治理難題,若因跟蹤騷擾行為之輕微或未造成結(jié)果而忽視其普遍性與危害性,勢必會導致對公民基本權(quán)利保障的部分缺失。

跟蹤騷擾等糾纏行為不僅具有社會危害性,而且是普遍存在的。因此,越來越多的民眾要求積極應(yīng)對跟蹤騷擾行為,對該行為進行專門的規(guī)定和完備的治理。這正是臺灣地區(qū)“反跟蹤法”頒布的內(nèi)在邏輯,符合保障民眾自由之權(quán)益的迫切需要。

(三)跟蹤騷擾行為入罪的立法跨越

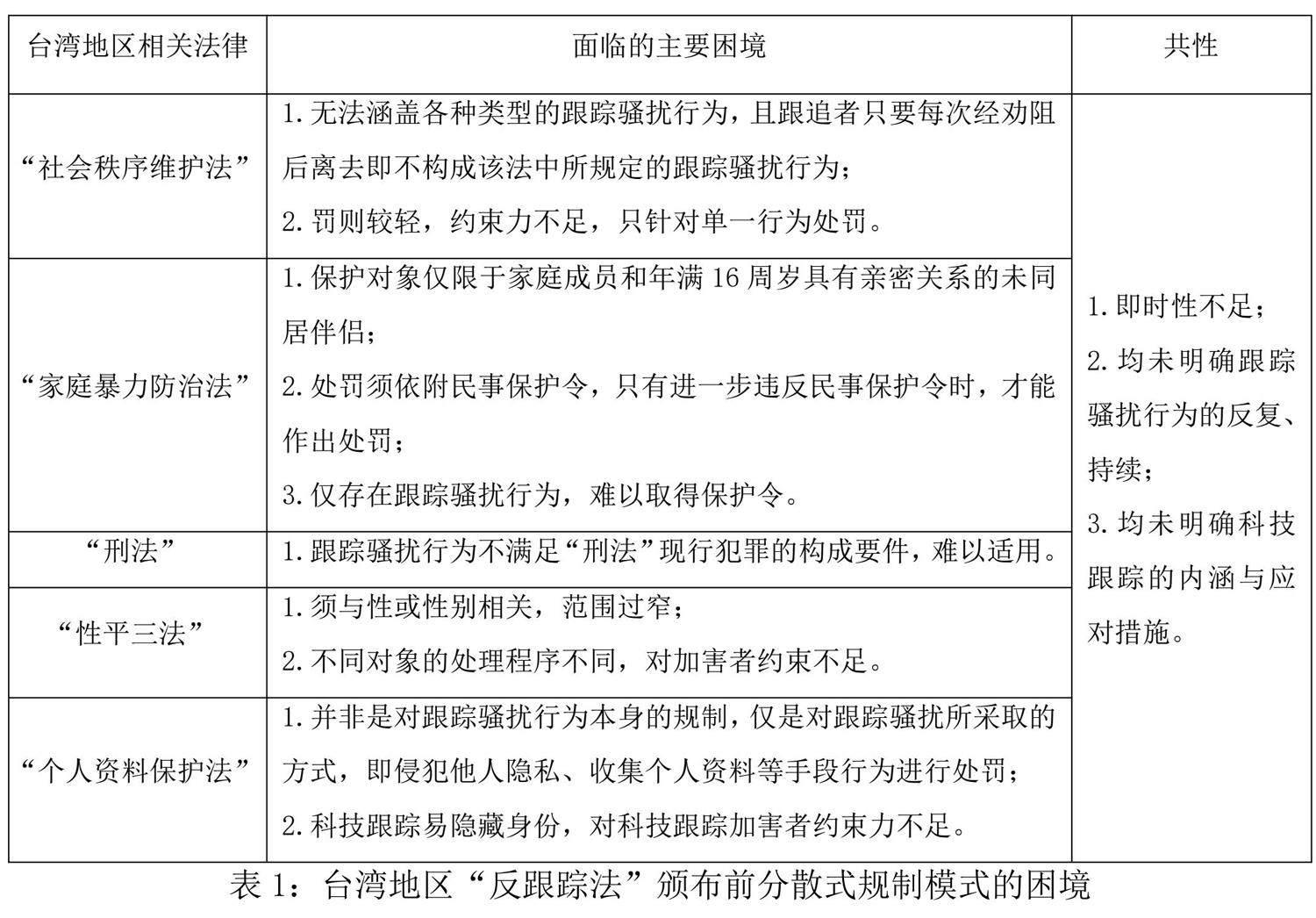

臺灣地區(qū)對跟蹤騷擾行為的法律規(guī)定,呈現(xiàn)出明顯的分散式特征。在“反跟蹤法”未頒布之前,跟蹤騷擾行為相關(guān)規(guī)定主要散見于該地區(qū)的“社會秩序維護法”“家庭暴力防治法”“個人資料保護法”“刑法”和“性平三法”之中。從整體上看,零星分布于不同法律的不同章節(jié),勢必會導致法律概念的混亂,給實踐中的具體司法適用增加難度,不僅難以解決社會矛盾,無法滿足充分保障被害人權(quán)利的基本需求,而且會造成各個權(quán)利部門之間的推諉,加劇社會沖突,破壞社會秩序。同時從諸多規(guī)范單獨來看,每種法律均伴隨著適用對象狹隘、不能包含跟蹤騷擾復雜多樣的行為方式、難以處理反復持續(xù)的糾纏行為以及成效有限等困境(如表1所示),很難對跟蹤騷擾行為實現(xiàn)整體預防和有效懲治。這種分散式治理模式致使對跟蹤騷擾行為的規(guī)制相對零散,并且各自獨立,無法形成體系化、類型化治理,不僅無法有效防范不法行為,而且可能會帶來適用上的難題,因此亟需設(shè)置專門的立法,從分散式規(guī)制向統(tǒng)一立法推進,對跟蹤騷擾行為進行明確的規(guī)定和治理。只有這樣,才能真正地保障基本人權(quán),保護被害人合法利益。

具體而言,關(guān)于跟蹤騷擾行為的規(guī)定,最常適用的是“家庭暴力防治法”和“社會秩序維護法”上的一些規(guī)定。但是,“家庭暴力防治法”主要依靠“民事保護令”制度,命令加害人不得對被害人進行跟蹤騷擾行為,且該法僅保護家庭成員、年滿16周歲具有親密關(guān)系的未同居伴侶,對于超出此范圍的各類行為,被害人均無法申請民事保護令。“社會秩序維護法”規(guī)定,警察只有在行為人無正當理由跟追他人,經(jīng)勸阻不聽者,才能對其進行新臺幣3000元以下罰款和申誡,因此即使被害人報請警察協(xié)助,只要跟追者聽取勸阻而離開,警察就無法實施制裁,即使能夠施加處罰,效果也極其輕微。而“刑法”“個人資料保護法”和“性平三法”的相關(guān)規(guī)定同樣難以合理規(guī)制跟蹤騷擾行為。“刑法”的適用,應(yīng)當以符合構(gòu)成要件為標準,而跟蹤騷擾行為并不符合該法中所規(guī)定罪名的構(gòu)成要件,往往也是在跟蹤騷擾行為引發(fā)嚴重危害結(jié)果時,才能夠以現(xiàn)有罪名加以評價,此時該行為會被整體評價為諸如殺人、放火、綁架等行為,大多數(shù)情況下甚至會忽略跟蹤騷擾行為,更談不上對該行為的全面規(guī)制。“性平三法”和“個人資料保護法”僅保護與性或性別有關(guān)的被害人、涉及隱私權(quán)的跟蹤騷擾行為,對其他類型的行為也無法直接適用。同時,現(xiàn)有法律規(guī)定針對跟蹤騷擾行為的救濟措施缺乏即時性,被害人不能及時得到救助,很可能導致行為人有恃無恐,引發(fā)二次傷害。值得注意的是,隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,科技跟蹤也開始出現(xiàn),成為一個日益嚴重的問題。但是,上述法律均未對此跟蹤騷擾方式進行具體詳細的規(guī)定,這也是臺灣地區(qū)跟蹤騷擾法律規(guī)定上的一大缺憾。

總之,面對實踐中具有嚴重社會危害性且廣泛存在的跟蹤騷擾行為,在現(xiàn)有規(guī)范均不能實現(xiàn)被害人法益保護的情況下,刑罰作為維護社會秩序的法律規(guī)范必須做出相應(yīng)的回應(yīng),制定專門法律的需求就逐漸凸顯出來。正是在這種邏輯背景下,臺灣地區(qū)于2021年制定“反跟蹤法”,對跟蹤騷擾行為的防治進行體系上的重構(gòu),明確跟蹤騷擾行為的內(nèi)涵和類型,打破原有的分散型規(guī)制模式,推動臺灣地區(qū)跟蹤騷擾行為的法律規(guī)制趨向統(tǒng)一立法模式轉(zhuǎn)變。

二、臺灣地區(qū)反跟蹤騷擾行為立法的理論突破

在2021年4月發(fā)生屏東女子遭遇糾纏被殺害的事件之后,臺灣地區(qū)“立法院”加速立法進度,于2021年11月19日完成三讀立法程序,2021年12月1日公布全文,自公布后6個月施行。2022年6月1日臺灣地區(qū)“反跟蹤法”正式施行,將跟蹤騷擾行為聚焦在與性或性別有關(guān)的行為,明確規(guī)定為犯罪行為,彌補了臺灣地區(qū)跟蹤騷擾行為法律治理的空白。“反跟蹤法”共23條,規(guī)定了有關(guān)機構(gòu)權(quán)責范圍、跟蹤騷擾行為定義、警察機關(guān)受理與處置、相關(guān)保護令規(guī)定、罰則等,對跟蹤騷擾行為進行全面而廣泛的法律規(guī)定。

(一)構(gòu)建跟蹤騷擾行為統(tǒng)一化的認定標準

“反跟蹤法”第3條明確規(guī)定了跟蹤騷擾行為的內(nèi)涵,即以人員、車輛、工具、設(shè)備、電子通訊、互聯(lián)網(wǎng)或其他方法,對特定人反復或持續(xù)為違反其意愿且與性或性別有關(guān)的8類行為,使之心生畏怖,足以影響其日常生活或社會活動。此八種跟蹤騷擾之行為樣態(tài)為:(1)監(jiān)視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤;(2)以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近特定人之住所、居所、學校、工作場所、經(jīng)常出入或活動之場所;(3)對特定人為警告、威脅、嘲弄、辱罵、歧視、仇恨、貶抑或其他相類似之言語或動作;(4)以電話、傳真、電子通訊、互聯(lián)網(wǎng)或其他設(shè)備,對特定人進行干預;(5)對特定人要求約會、聯(lián)絡(luò)或為其他追求行為;(6)對特定人寄送、留置、展示或播送文字、圖書、聲音、影像或其他物品;(7)向特定人告知或出示有害其名譽之訊息或物品;(8)濫用特定人資料或未經(jīng)其同意訂購貨品或服務(wù)。同時規(guī)定對特定人之配偶、直系血親、同居親屬或與特定人社會生活關(guān)系密切之人,以前項之方法反復或持續(xù)為違反其意愿而與性或性別無關(guān)之各款行為之一,使之心生畏懼,足以影響其日常生活或社會活動,亦是跟蹤騷擾行為,為跟蹤騷擾行為的認定提供了統(tǒng)一明確的標準。

根據(jù)上述規(guī)定,該法將跟蹤騷擾行為限定為以人員、車輛、工具、設(shè)備、電子通訊、互聯(lián)網(wǎng)或其他方法,對特定人反復或持續(xù)為違反其意愿且與性或性別有關(guān)的8類行為。在行為手段上,主要是包含運用語言、文字、肢體動作、表情或借助互聯(lián)網(wǎng)實施相關(guān)行為,只要行為人的意思足以表露出來,且能產(chǎn)生與規(guī)定之行為方式同等效果即可;在行為特征上,必須滿足反復、持續(xù)的特征。這是跟蹤騷擾行為最為典型的特征,如果該行為只是偶發(fā)的、一次性的,則不能依此認定為跟蹤騷擾行為,對反復、持續(xù)的判斷應(yīng)當以時間上的接近性為必要,兼顧持續(xù)時間及行為次數(shù)綜合判斷;在行為對象上,表現(xiàn)為特定人,同時明確規(guī)定了對特定人之配偶、直系血親、同居親屬或與特定人社會生活關(guān)系密切之人,以前項之方法反復或持續(xù)為違反其意愿而與性或性別無關(guān)之各款行為之一的也可構(gòu)成本罪;在行為類型上,明確規(guī)定了8類行為。之所以作出上述列舉規(guī)定,主要是為了使民眾明確此罪的處罰范圍,且該8類行為相對全面地將跟蹤騷擾行為的類型包含在內(nèi);在行為結(jié)果上,要求使被害人心生畏懼,足以影響其正常生活或其他社會活動。對危害結(jié)果的認定應(yīng)當以案件發(fā)生的背景、環(huán)境、當事人之間關(guān)系等具體事實加以判斷,同時不以被害人之行為方式的改變?yōu)楸匾灰邆湟恍┦芨蓴_的征兆,使被害人感受到明顯的不安,并逾越了社會通識所能容忍之程度即可。

值得注意的是本法在主觀上限縮跟蹤騷擾行為的范圍,行為人需要表現(xiàn)出故意,即明知自己的行為會給被害人帶來不安與恐懼,仍希望或放任該結(jié)果的發(fā)生。更重要的是在行為人動機上效仿日本的相關(guān)規(guī)定,要求具備與性或性別有關(guān)的主觀動機。然而現(xiàn)實中也不乏與性或性別無關(guān)的跟蹤騷擾行為,可能仍無法適用本法規(guī)制,這也是臺灣地區(qū)此次立法爭議較大之處。對于“與性或性別有關(guān)”的具體認定應(yīng)當包含與性相關(guān)的行為、與性相關(guān)的暴力、與性別相關(guān)的行為或與性別相關(guān)的暴力行為,如性侵害、性剝削、性別歧視、性別霸凌等等。

(二)確立跟蹤騷擾行為多元化的治理路徑

“反跟蹤法”明確了各機關(guān)的職責范圍,在宏觀上為被害人構(gòu)建全面的保障體系,微觀上為被害人提供了多種救濟措施。

從宏觀上而言,該法注重對被害人保護的體系化。從被害人的政策保護、法律保護,到被害人的社會扶助、醫(yī)療援助、教育幫助、勞動協(xié)助等,不同部門各司其職共同為被害人提供保障。具體而言,由臺灣地區(qū)“內(nèi)政部”負責防制政策、法規(guī)與方案的研究、規(guī)劃、訂定與解釋以及案件的統(tǒng)計和公布等。由“法務(wù)主管機關(guān)”負責犯罪的偵查、矯正和再犯預防事宜。由“社政主管機關(guān)”負責跟蹤騷擾被害人保護扶助工作以及跟蹤騷擾防治措施的宣傳工作。由“衛(wèi)生主管機關(guān)”負責被害人的身心治療、咨商措施或根據(jù)法院需求完成相對人治療性處遇措施。由“教育機關(guān)”負責各級學校跟蹤騷擾防制教育的推動和被害人就學權(quán)益的維護以及校園跟蹤騷擾事件處理的改善措施等。由“勞動主管機關(guān)”負責被害人的職業(yè)安全、職場防制教育以及為其提供或轉(zhuǎn)介當事人身心治療。由此可見,臺灣地區(qū)“反跟蹤法”從宏觀層面為被害人提供了全面的保護措施。

從微觀上來看,為被害人提供了具體的救濟措施,主要包含兩種:書面告誡和保護令,同時兩者之間存在先后順序,是典型的二階段式處置模式。

第一階段可申請書面告誡。依據(jù)“反跟蹤法”的規(guī)定,警察在受理跟蹤騷擾行為案件時,應(yīng)當立即開始調(diào)查,制作書面記錄,并告知被害人的權(quán)利和服務(wù)措施。在開始展開調(diào)查的同時,應(yīng)當以通知、警告、制止等方法,使行為人停止該行為。若發(fā)現(xiàn)該行為涉嫌跟蹤騷擾,警察機關(guān)可依職權(quán)或被害人的請求,向行為人出具書面告誡,必要時可采取其他的保護被害人之適當措施。書面告誡的核發(fā),不以被害人提出告訴為前提。無論是否核發(fā)書面告誡,均應(yīng)當以書面方式通知被害人。書面告誡的目的在于警察機關(guān)能夠及時介入,通過書面告誡的方式,阻止行為人繼續(xù)實施該行為,以保護被害人。

第二階段可申請保護令。當行為人經(jīng)警察機關(guān)書面告誡后2年之內(nèi),再次實施跟蹤騷擾行為的,被害人可以向法院申請保護令。若被害人是未成年人、身心障礙者等,其配偶、法定代理人、三代以內(nèi)旁系血親可向法院代為申請。同時,檢察機關(guān)和警察機關(guān)也是保護令的申請主體,如果檢察機關(guān)和警察機關(guān)認為個案具有相當危險情境,且行為人違反了書面告誡,則無需被害人申請,警察機關(guān)和檢察機關(guān)可以直接向法院申請保護令。但是如果具備“家庭暴力防治法”所規(guī)制的親密關(guān)系者,可依照該法的規(guī)定申請民事保護令,不再適用“反跟蹤法”所規(guī)定的保護令。據(jù)此可知,保護令的申請先決條件應(yīng)當是被害人曾因跟蹤騷擾行為受到警察機關(guān)書面告誡,并于書面告誡后2年內(nèi)違反書面告誡或再為跟蹤騷擾行為,即書面告誡是申請保護令的前提,這是典型的二階段式處置模式。

保護令的期限最長為2年,自核發(fā)時生效,屆滿后可以申請撤銷、變更或延長。保護令的內(nèi)容主要是禁止相對人實施跟蹤騷擾行為,并禁止其進入特定場所;禁止相對人查閱被害人戶籍資料;如果認為相對人需要接受治療,可以命令其完成治療性的處遇措施。如果行為人違反保護令的具體要求,可能構(gòu)成違反保護令罪,可判處3年以下有期徒刑、拘役單處或并處新臺幣30萬元以下罰金。

“反跟蹤法”從宏觀與微觀兩方面為跟蹤騷擾被害人提供了權(quán)利救濟措施,明晰了各機關(guān)之間的職責范圍,探索多重主體的治理路徑,為被害人構(gòu)建了多元全面的保護體系,是臺灣地區(qū)立法上的一大進步。

(三)實現(xiàn)跟蹤騷擾行為犯罪化的立法進路

“反跟蹤法”明確將跟蹤騷擾行為納入刑事規(guī)制范疇,規(guī)定該罪名的普通刑罰和結(jié)果加重犯刑罰,同時也規(guī)定了對違反保護令的懲戒以及預防性羈押的相關(guān)措施。

普通跟蹤騷擾罪的依據(jù)主要是“反跟蹤法”第18條,由于跟蹤騷擾行為的復雜樣態(tài),常常是多種行為或一系列行為持續(xù)實施,使被害人長期處于不安狀態(tài),嚴重侵犯了行為人行動和意思決定自由,因此該條規(guī)定實施跟蹤騷擾行為者,處1年以下有期徒刑、拘役或科或并科新臺幣10萬元以下罰金。但是由于此罪的不安與恐懼程度也與被害人的主觀感受相關(guān),需充分尊重被害人之意思表示,因此該法將此罪規(guī)定為親告罪。

加重跟蹤騷擾行為是指行為人攜帶兇器或其他危害物品實施跟蹤騷擾行為,由于其危險性更高,危害性更大,可能會引發(fā)威脅生命安全、身體健康的嚴重危害,因此該法并未將跟蹤騷擾行為的加重犯規(guī)定為親告罪。同時依照該法規(guī)定,該罪的加重犯可判處5年以下有期徒刑、拘役或科或并科新臺幣50萬元以下罰金。對于兇器的認定,只要能夠?qū)€人的生命、身體安全構(gòu)成威脅,即可構(gòu)成兇器,而危險物品的認定則需要結(jié)合行為時的背景綜合判斷。“反跟蹤法”第19條也規(guī)定了若行為人違反法院保護令的,可判處3年以下有期徒刑、拘役或科或并科新臺幣30萬元以下罰金。同時,在行為人經(jīng)法官訊問之后,認為其具備攜帶兇器或其他危險物品跟蹤騷擾、違反法院核發(fā)的保護令的重大嫌疑的,且有事實認為其有可能反復實施不法行為,有羈押的必要的,法院可采取預防性羈押措施,將行為人予以羈押,以保護被害人。

“反跟蹤法”打破了傳統(tǒng)上“刑法”因不滿足構(gòu)成要件而無法規(guī)制、“家庭暴力防治法”或“性平三法”等法律因范圍過窄而規(guī)制不足的事實,于專法中明確規(guī)定了實施跟蹤騷擾行為的刑事處罰,嚴格刑事責任,能夠有效打擊和懲治犯罪,特別是在預防犯罪上能夠起到良好的威懾作用,充分體現(xiàn)了法制威嚴。

綜上,“反跟蹤法”從保障被害人身心安全、行動自由等權(quán)益不受侵犯出發(fā),明確界定了跟蹤騷擾行為的內(nèi)涵和行為樣態(tài),規(guī)定了實施跟蹤、騷擾、糾纏行為后的一系列救濟措施和對行為人的刑事處罰,構(gòu)建了完整全面規(guī)制跟蹤騷擾行為的專門法律,是臺灣地區(qū)充分保障人權(quán)和防范暴力政策的里程碑,其制定基礎(chǔ)和立法理論的突破對我國大陸地區(qū)人權(quán)保障和法律的完善具備一定的積極意義和借鑒價值。

三、臺灣地區(qū)反跟蹤騷擾行為立法的評析與借鑒

(一)臺灣地區(qū)反跟蹤騷擾行為立法的價值意蘊

面對多發(fā)的跟蹤騷擾行為,臺灣地區(qū)“反跟蹤法”應(yīng)時而生。雖然從此法的內(nèi)容來看,在跟蹤騷擾行為的動機以及救濟措施缺乏即時性等方面存在爭議。但是,該法的設(shè)立合理借鑒了其他國家的立法模式和內(nèi)容,填補了無法有效治理跟蹤騷擾行為的法律漏洞,在臺灣地區(qū)法律完善進程中具有重要的現(xiàn)實價值。

制定專門法律,全面規(guī)制跟蹤騷擾行為。“反跟蹤法”明確了跟蹤騷擾行為的內(nèi)涵和類型,為其他法律未明確規(guī)定或規(guī)定不完善的跟蹤騷擾行為的認定提供了統(tǒng)一的適用標準。該法還將跟蹤騷擾正式規(guī)定為一種犯罪行為,并規(guī)定相關(guān)罰則。依靠公權(quán)力的介入,對不法行為人產(chǎn)生震懾,能夠有效地減少和預防跟蹤騷擾行為的發(fā)生。同時,構(gòu)建多種保護體系,如警察書面告誡、保護令等;設(shè)置多種措施,如幫助被害人身心治療、由專門機關(guān)進行被害人保護扶助工作等,全方面多層次地保障了被害人的合法權(quán)益。

超越分散型立法模式,實現(xiàn)立法上的體系化。僅僅將跟蹤騷擾的部分形式分散規(guī)定在多個法律之中,由于法律之間制定基礎(chǔ)存在差異,在制定過程中無法對其他立法作出預測,導致相關(guān)立法較為松散、相互獨立、缺乏應(yīng)有的協(xié)調(diào)性。“反跟蹤法”的設(shè)立打破了傳統(tǒng)上對跟蹤騷擾行為分散型治理模式,設(shè)置專門的法律對該行為進行明確且全面的治理,推動對跟蹤騷擾行為的法律治理轉(zhuǎn)向統(tǒng)一立法的進路,形成協(xié)調(diào)統(tǒng)一而富有邏輯性的適用體系。

立法具有前瞻性,明文規(guī)定科技跟蹤。“反跟蹤法”明文規(guī)定跟蹤騷擾行為的表現(xiàn)形式包含以互聯(lián)網(wǎng)或其他設(shè)備,對特定人進行干預的情形。盡管本法并未對科技、網(wǎng)絡(luò)跟蹤作出全面而細致的規(guī)定,然而此法站在前瞻領(lǐng)域,對科技跟蹤進行了初步的規(guī)定。將科技跟蹤規(guī)定為8類行為之一,避免了借助網(wǎng)絡(luò)、科技等手段實施的跟蹤騷擾行為無法規(guī)制的局面,拓展了該法適用的時空范圍,是智能時代立法前瞻性的具體體現(xiàn)。

總之,“反跟蹤法”是臺灣地區(qū)法制建設(shè)上的一大進步,是保障跟蹤騷擾被害人權(quán)益的良藥。不僅填補了法律上的漏洞,而且有助于國民防衛(wèi)自身權(quán)利不受侵犯之法意識的喚醒,是臺灣地區(qū)人權(quán)保障的重要里程碑。

(二)大陸地區(qū)反跟蹤騷擾行為立法的完善路徑

跟蹤騷擾行為已經(jīng)逐漸演變?yōu)橐环N全球性問題,大陸地區(qū)同樣存在跟蹤騷擾現(xiàn)象。如“新京報”報道網(wǎng)友自曝跟蹤?quán)従右殉掷m(xù)3年引發(fā)輿論熱議,公眾均認為此種行為對被害人帶來嚴重的侵害,紛紛要求警方介入制止該行為。再如“河北淶源反殺案”中,被害人持續(xù)跟蹤騷擾行為人,導致行為人將被害人殺害的案件,是典型的跟蹤騷擾行為引發(fā)的命案。因此,大陸地區(qū)也存在預防和制止跟蹤騷擾行為的現(xiàn)實需求。但是,當前大陸地區(qū)可供跟蹤騷擾被害人直接援用的法律規(guī)定幾乎處于空白,司法實踐中的案例也不多見,在案件處理的過程中甚至常常忽略跟蹤騷擾行為,這勢必會導致法律和公眾權(quán)益保障的缺失。正是由于大陸地區(qū)與臺灣地區(qū)對跟蹤騷擾行為的治理面臨同樣的難題,即法律不能滿足現(xiàn)實需求。因此,借鑒臺灣地區(qū)相關(guān)經(jīng)驗以完善立法,便成為現(xiàn)在大陸地區(qū)立法的當務(wù)之急。

1. 制定規(guī)制跟蹤騷擾行為的專門性立法

如前文所述,跟蹤騷擾行為具有嚴重的社會危害性和廣泛性,已經(jīng)大大超過了社會公眾所能容忍的程度。然而,目前大陸地區(qū)尚不存在直接治理跟蹤騷擾行為的法律依據(jù)。內(nèi)地現(xiàn)有法律與臺灣地區(qū)法律一樣,均存在沒有明確規(guī)定跟蹤騷擾行為內(nèi)涵、類型和不能全面治理該行為的困境。

具體而言,大陸地區(qū)現(xiàn)有法律規(guī)定與跟蹤騷擾行為有關(guān)的主要包括《婦女權(quán)益保障法》《反家庭暴力法》《治安管理處罰法》和《刑法》中部分規(guī)定。盡管2022年大陸地區(qū)修改了《婦女權(quán)益保障法》,首次對性騷擾進行了明確界定,但是此法的主要目的是保護婦女權(quán)益,且性騷擾只是跟蹤騷擾行為的一種表現(xiàn)形式,不能全面懲治該行為。《反家庭暴力法》以預防和制止家庭暴力為目的,跟蹤騷擾行為有時可能發(fā)生于家庭成員或曾經(jīng)為家庭成員的關(guān)系人之間。但是,跟蹤騷擾行為形態(tài)復雜,家庭暴力與跟蹤騷擾行為的性質(zhì)無法等同。因此,該法也無法勝任防治跟蹤騷擾行為的重任。《治安管理處罰法》的主要目的是維護社會秩序,該法第42條第1款、第5款、第6款所提及的威脅恐嚇、多次發(fā)送信息或偷拍他人等行為以及該法第26條第4款所規(guī)定“其他尋釁滋事行為”與跟蹤騷擾行為密切相關(guān)。但是,此法并未明確規(guī)定跟蹤騷擾的內(nèi)涵,難以全面涵蓋其類型,同時對于未產(chǎn)生危害結(jié)果的行為一般不予處罰,將精神傷害和心理傷害排除在外,即使作出處罰,也十分輕微。因此該法也不能達到直接有效的適用效果。目前《刑法》中與此行為相關(guān)的主要是尋釁滋事罪,該罪名保護的法益仍然是社會秩序,無法滿足對跟蹤騷擾行為所侵害自由、安寧權(quán)等法益的保護。其他罪名也僅涉及到某一方面,不能實現(xiàn)對跟蹤騷擾行為的處罰需求。由此可知,跟蹤騷擾行為是大陸地區(qū)法律規(guī)定上的空白,亟需完善法律對其進行專門規(guī)定。

設(shè)置專門反跟蹤騷擾法律,整合分散于不同部門法中的零散規(guī)定,加強立法的體系化,不僅能為跟蹤騷擾行為的治理提供統(tǒng)一確定的標準,而且也能夠在不修改其他法律的前提下,滿足確認新理念、增設(shè)新制裁的現(xiàn)實需求。因此,大陸地區(qū)應(yīng)當參考臺灣地區(qū)立法的規(guī)定設(shè)置專門性立法,對跟蹤騷擾行為的內(nèi)涵和類型作出全面的界定,并配置適當?shù)男塘P,以解決現(xiàn)有保障不足以處理此種情況的難題,為跟蹤騷擾行為的治理提供直接法源依據(jù)。增設(shè)反跟蹤騷擾專門性法律,對跟蹤騷擾行為作出系統(tǒng)性規(guī)定,是大陸地區(qū)應(yīng)對該行為的最佳選擇。

2. 加強規(guī)制跟蹤騷擾行為的前瞻性立法

大陸地區(qū)遵循傳統(tǒng)回應(yīng)型的立法模式,大多情況下都是社會案件推動立法的發(fā)展,往往造成立法的滯后性和保守性。而臺灣地區(qū)“反跟蹤法”對于科技跟蹤的規(guī)范,是極具前瞻性的立法規(guī)定。立法不僅是服務(wù)現(xiàn)在的,更是面向未來的。大陸地區(qū)制定專門的跟蹤騷擾法律,在借鑒臺灣地區(qū)“反跟蹤法”的框架和內(nèi)容的同時,也應(yīng)當效仿其前瞻性、能動性立法,吸收其經(jīng)驗,對科技跟蹤進行系統(tǒng)全面的規(guī)定。同時,只有立法上具備前瞻性,才能適應(yīng)風險社會的基本特質(zhì),契合社會現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型的基本趨勢。

由于網(wǎng)絡(luò)科技的發(fā)展,為跟蹤騷擾行為提供了新的犯罪空間。科技跟蹤、網(wǎng)絡(luò)騷擾作為跟蹤騷擾行為的新型表現(xiàn),常常伴隨著威脅、警告、誹謗以及人身危險的可能性,與現(xiàn)實世界的跟蹤騷擾齊頭并進,在虛擬與現(xiàn)實中纏繞著被害人,嚴重侵犯被害人的合法權(quán)益。采取網(wǎng)絡(luò)、科技手段的跟蹤騷擾,表面上看來只是在虛擬空間或遠程操作,事實上行為人利用互聯(lián)網(wǎng),借助科技手段,對被害人的控制變得更加便利,給被害人造成更大程度上的恐懼和不安。尤其是互聯(lián)網(wǎng)的匿名性,配合高科技的手段,為行為人實施各種科技跟蹤騷擾行為提供便利,很大程度上會鼓勵行為人從遠程操控式行為轉(zhuǎn)變?yōu)樯眢w接觸式行為。因此,對于科技跟蹤,在積極推動信息實名化的基礎(chǔ)上,應(yīng)當建立互聯(lián)網(wǎng)濫用禁止令制度。允許法院在出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)或科技形式騷擾、纏繞、恐慌或其他行為時進行監(jiān)管,及時發(fā)布網(wǎng)絡(luò)濫用禁止令,制止危害行為。

當然,能動性、前瞻性立法是一個宏觀命題,并非只針對科技跟蹤。當今社會,數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展給社會穩(wěn)定帶來了各種不同形式的難題,社會治理形式亟需作出適當調(diào)整。這就要求相關(guān)機構(gòu)充分發(fā)揮能動性,立足于數(shù)字社會、網(wǎng)絡(luò)社會、科技前沿等新型領(lǐng)域,充分發(fā)揮法律的預防功能,減少或消除未來發(fā)展中的不穩(wěn)定因素和可能的嚴重后果,以應(yīng)對風險社會的各種挑戰(zhàn)。

四、結(jié)語

臺灣地區(qū)“反跟蹤法”的制定與實施,是保障人權(quán)和防范暴力的重要舉措,彌補了該地區(qū)法律難以滿足社會需求的遺憾。如何有效治理跟蹤騷擾行為帶來的社會危害也是大陸地區(qū)面臨的一項嚴峻挑戰(zhàn)。倘若這一問題仍然被忽略或輕視,不僅會固化或加劇對個體法益的輕視,而且會嚴重阻礙內(nèi)地法律體系的完善。面對具有嚴重社會危害性和普遍性的跟蹤騷擾行為,大陸地區(qū)當前的法律政策并不能解決跟蹤騷擾行為帶來的實質(zhì)性問題,甚至還存在著內(nèi)涵不明確、適用不合理等突出問題。因此大陸有必要借鑒臺灣地區(qū)的立法經(jīng)驗,建立專門立法防治跟蹤騷擾行為,構(gòu)建協(xié)調(diào)統(tǒng)一而富有邏輯性的適用體系,以彌補當前大陸地區(qū)法律上的不足。以更強的歷史主動和使命擔當,推動法律更好地服務(wù)保障中國式現(xiàn)代化建設(shè)。值得注意的是,從長遠來看,數(shù)字空間、科技前沿等新興領(lǐng)域不斷更新和發(fā)展。為應(yīng)對科技網(wǎng)絡(luò)社會帶來的風險挑戰(zhàn),立法不僅要服務(wù)現(xiàn)在,也應(yīng)當立足于未來。加強立法的前瞻性,重視法律與技術(shù)的結(jié)合,關(guān)注科技跟蹤、網(wǎng)絡(luò)跟蹤,充分發(fā)揮法律的預防面向,在現(xiàn)實需求和未來挑戰(zhàn)之間探索一個平衡協(xié)調(diào)的治理路徑。反跟蹤騷擾專門立法的舉措,是當前人權(quán)保障、暴力防范亟需的法律依靠,是對當前中國特色社會主義法學研究時代命題的正面解答。不僅能夠為全面依法治國,推進法治中國建設(shè),提供更為全面系統(tǒng)的理論部署,能夠為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)提供更為豐富的法律指引。在現(xiàn)代化新征程上,推進大陸地區(qū)法治理論和實踐的進一步發(fā)展與完善。

(責任編輯:林貴文)