基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)探討《清宮醫(yī)案集成》治療不寐的用藥規(guī)律

吳弦宇 閆龍美 邢雅璇 許志杰 陳益多 高慧容 張京春

摘要? 目的:以數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)為基礎(chǔ),探討《清宮醫(yī)案集成》中治療不寐的用藥和配伍規(guī)律。方法:將《清宮醫(yī)案集成》中治療不寐的處方進行整理,在古今醫(yī)案云平臺提供的Excel 2010軟件模板上建立處方數(shù)據(jù)庫,通過古今醫(yī)案云平臺對數(shù)據(jù)進行頻數(shù)統(tǒng)計、關(guān)聯(lián)規(guī)則分析、聚類分析及復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)分析。結(jié)果:共篩選出345首處方、275味藥物;經(jīng)關(guān)聯(lián)規(guī)則分析,對納入的中藥數(shù)據(jù)進行中藥配伍關(guān)聯(lián)分析,篩選出共現(xiàn)頻次≥40次的中藥,同時設(shè)置置信度≥0.6、支持度≥0.2,最終得到13條關(guān)聯(lián)規(guī)則數(shù)據(jù)。高頻藥物間生成5組聚類組合,核心處方包括白術(shù)、白芍、茯神、當(dāng)歸、甘草。結(jié)論:《清宮醫(yī)案集成》中清代宮廷御醫(yī)治療不寐,具有氣血同治、調(diào)心安神、重視肝脾的用藥特點。

關(guān)鍵詞? 不寐;《清宮醫(yī)案集成》;古今醫(yī)案云平臺;用藥規(guī)律;數(shù)據(jù)挖掘

doi:10.12102/j.issn.1672-1349.2024.02.006

The Prescription Rule of "Qing Palace Medical Case Integration" for Insomnia Based on the Data Mining Technology

WU Xianyu, YAN Longmei, XING Yaxuan, XU Zhijie, CHEN Yiduo, GAO Huirong, ZHANG Jingchun

Graduate School, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China

Corresponding Author? ZHANG Jingchun, E-mail: zhangjingchun276@126.com

Abstract? Objective:To explore the medication rules of "Qing Palace Medical Case Integration" for insomnia.Methods:The medical records of traditional Chinese medicine for insomnia collected in "Qing Palace Medical Case Integration" were retrieved to construct the database of Ancient and Modern Medical Records Cloud Platform.The Ancient and Modern Medical Records Cloud Platform was used to conduct medication statistics, compatibility analysis,cluster analysis,and complex network analysis of traditional Chinese medicine.Results:A total of 345 medical records prescriptions were included in this study,involving 275 kinds of drugs.The compatibility association analysis of the included Chinese medicine data? carried out,and the traditional Chinese medicine with co-occurrence frequency≥40 was selected,and the confidence degree ≥0.6 and support degree ≥0.2 were set.Finally,13 association rule data were obtained.The clustering results included 5 categories of drugs combinations,? including Baizhu(Atractylodis Macrocephalae Rhizoma),Baishao (Paeoniae Radix Alba),F(xiàn)ushen(Poria cum Ligno Hospite),Danggui (Angelicae Sinensis Radix),and Gancao(Glycyrrhizae Radix et Rhizoma).Conclusion:The treatment of insomnia by Qing imperial physicians was mainly based on the rule of regulating heart,relieving mind,treating Qi with blood,and paying equal attention to liver and spleen.

Keywords? insomnia; "Qing Palace Medical Case Integration"; Ancient and Modern Medical Records Cloud Platform; medication rule; data mining

基金項目? 中國中醫(yī)科學(xué)院科技創(chuàng)新工程基金資助項目(No.CI2021A00915);國家自然科學(xué)基金資助項目(No.81573817)

作者單位? 1.北京中醫(yī)藥大學(xué)研究生院(北京 100029);2.中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院,國家中醫(yī)心血管病臨床醫(yī)學(xué)研究中心(北京 100091)

通訊作者? 張京春,E-mail:zhangjingchun276@126.com

引用信息? 吳弦宇,閆龍美,邢雅璇,等.基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)探討《清宮醫(yī)案集成》治療不寐的用藥規(guī)律[J].中西醫(yī)結(jié)合心腦血管病雜志,2024,22(2):239-243.

不寐,又稱失眠,是一種病癥,是指在有充足的睡眠機會和適宜的環(huán)境下,病人仍然感到對睡眠的時間和/或質(zhì)量不滿意,并且伴隨著日間功能的損害[1]。現(xiàn)代社會失眠的發(fā)病率與日俱增,與快節(jié)奏、高

強度、不規(guī)律的生活習(xí)慣有不可忽視的關(guān)系[2]。對失眠的治療現(xiàn)代醫(yī)學(xué)大多應(yīng)用催眠鎮(zhèn)靜類、抗焦慮抑郁類藥物,短期內(nèi)雖明顯見效,但長期使用易產(chǎn)生戒斷反應(yīng)、耐藥性等不良反應(yīng)。使用中藥治療失眠具有難以替代的優(yōu)點,長期研究過程中,中醫(yī)藥治療失眠的方法多樣,包括中藥內(nèi)服、外用、針灸和中醫(yī)理療等。中醫(yī)藥治療失眠問題在近年來取得了顯著的進展和成就。其中,中藥內(nèi)服是常見的一種治療方法,通過植物藥物的配方和應(yīng)用,可以調(diào)整病人身體的陰陽平衡,以及調(diào)整脾胃、肝氣等方面的功能進而緩解失眠癥狀。中醫(yī)藥治療失眠的優(yōu)點在于其安全有效、經(jīng)濟且副作用較小。因此,這些優(yōu)點使得中醫(yī)藥治療在臨床醫(yī)師中得到了廣泛的認可和應(yīng)用[3]。宮廷醫(yī)學(xué)是中醫(yī)的重要組成部分,清代皇家原始醫(yī)藥檔案是宮廷醫(yī)學(xué)的來源,發(fā)掘、整理和研究清宮皇家醫(yī)療檔案材料,對開拓傳統(tǒng)中醫(yī)藥學(xué)寶庫,繼承發(fā)揚其經(jīng)驗思想具有重要而積極的影響。《清宮醫(yī)案集成》由陳可冀院士整理編寫。此書上自順治、康雍乾,下迄光緒、宣統(tǒng)共十朝,陳可冀院士對清宮醫(yī)案作出全面的系統(tǒng)整理研究。因此,此書展現(xiàn)了清代太醫(yī)院的醫(yī)療特征及清代醫(yī)學(xué)的巔峰水平,其中涉及不寐癥狀的病案比比皆是,有學(xué)者認為“由太醫(yī)院培養(yǎng)的也因為從師于高手而具有相當(dāng)?shù)乃剑?]”,故對此書進行數(shù)據(jù)挖掘以供今日臨床工作者借鑒。張京春教授師從陳可冀院士,對宮廷醫(yī)學(xué)進行了長期且較深入的研究,故而此研究利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對清代宮廷御醫(yī)治療不寐病證的思路進行探究,以求對臨床診療提供指導(dǎo)。

1? 資料與方法

1.1? 資料來源

整理《清宮醫(yī)案集成》所收載的治療不寐的方藥,納入研究方劑共345首,其中湯藥320首,膏方5首,丸劑9首,代茶飲11首。

1.2? 數(shù)據(jù)篩選

將《清宮醫(yī)案集成》中包括“不寐”“夜寐不安”“少寐”等關(guān)鍵詞的條文篩選出來,并錄入條文中包含明確藥物組成的處方,處方名稱不同,而中藥組成相同的處方只錄入1次。

1.3? 數(shù)據(jù)規(guī)范

為進行有意義的統(tǒng)計和分析,首先按照納入及排除標(biāo)準(zhǔn),進行醫(yī)案數(shù)據(jù)的搜集。這一過程涉及病例的詳細信息,包括病人的病癥、治療方案以及所使用的中藥。這些數(shù)據(jù)將被整理并錄入Microsoft Excel 2019,以創(chuàng)建一個初始的中藥數(shù)據(jù)庫。在整理中藥名稱時,參考權(quán)威的藥典進行標(biāo)準(zhǔn)化處理,以《中華人民共和國藥典》2020 版、《中藥大辭典》2006版作為中藥名稱的標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一規(guī)范納入數(shù)據(jù)庫的中藥。如把生梔子、炒梔子合并統(tǒng)計為梔子,干地黃、生地黃合計為生地黃,當(dāng)歸身、全當(dāng)歸合并統(tǒng)計為當(dāng)歸;刪除現(xiàn)已不再廣泛使用的中藥,如人中黃、赤金等。

1.4? 統(tǒng)計學(xué)處理

利用古今醫(yī)案云平臺(V2.3.5)提供的Excel 2010軟件模板建立處方數(shù)據(jù)庫,運用古今醫(yī)案云平臺對數(shù)據(jù)進行中藥頻次統(tǒng)計、屬性統(tǒng)計、配伍關(guān)聯(lián)分析、聚類分析和復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)分析。

2? 結(jié)? 果

2.1? 用藥頻次

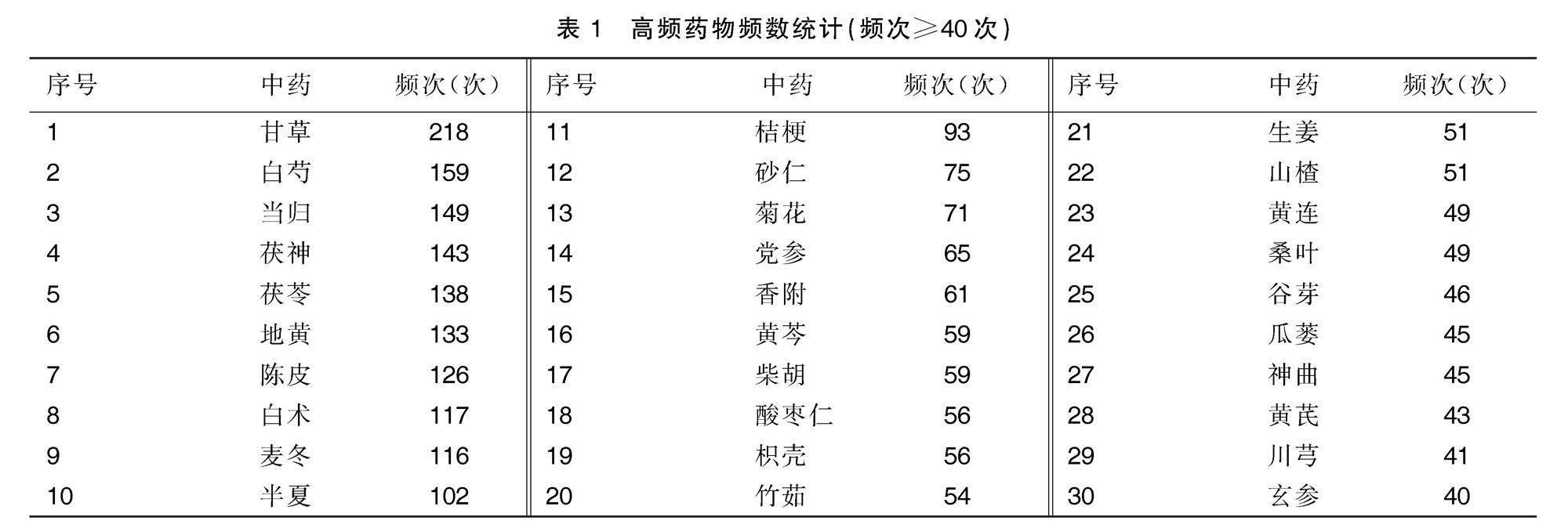

共納入處方345首,使用藥物共計275味,其中30味藥物使用頻次≥40次。用藥頻次排前10位的藥物分別為甘草、白芍、當(dāng)歸、茯神、茯苓、地黃、陳皮、白術(shù)、麥冬和半夏。詳見表1。

2.2? 用藥屬性

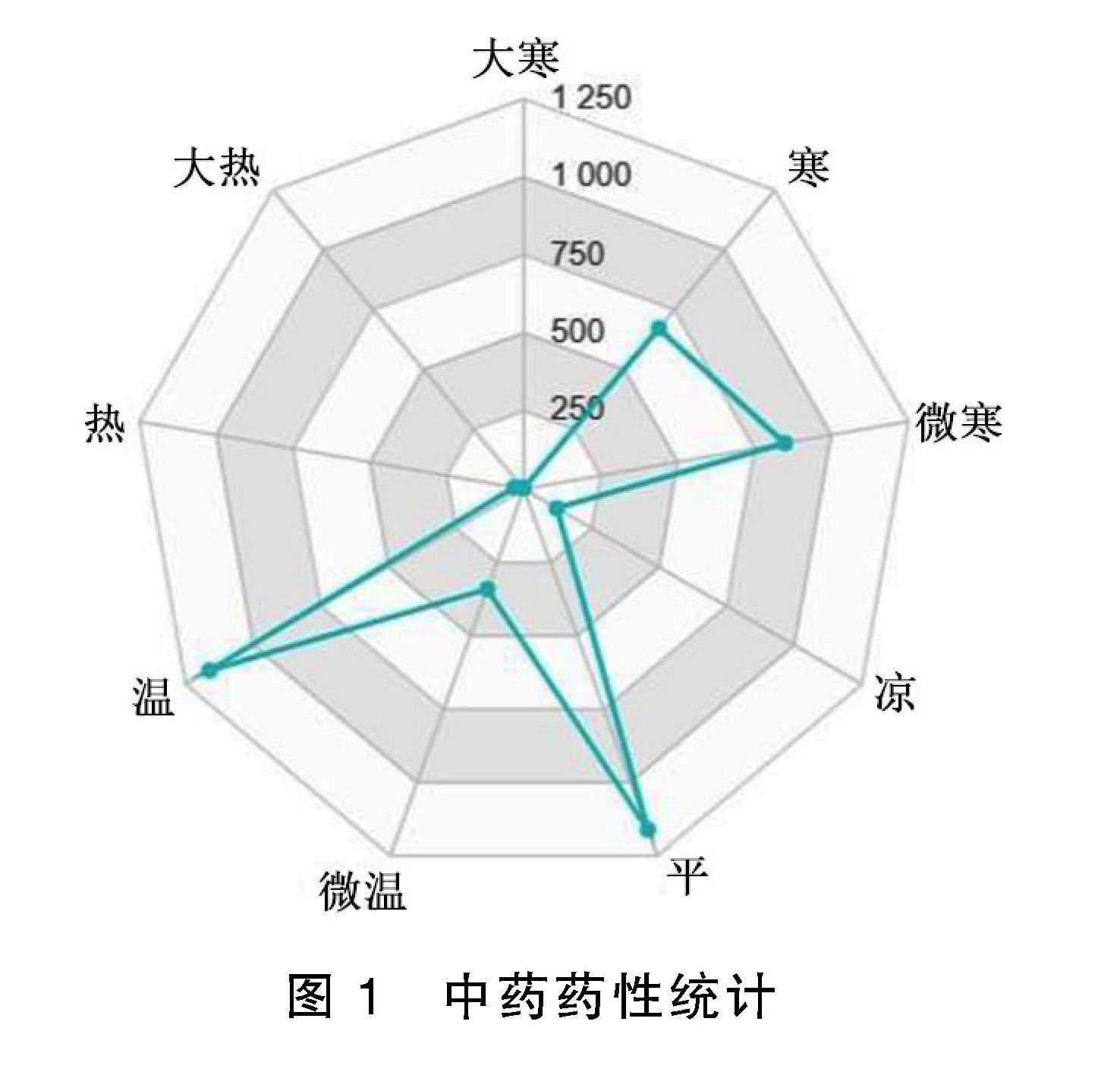

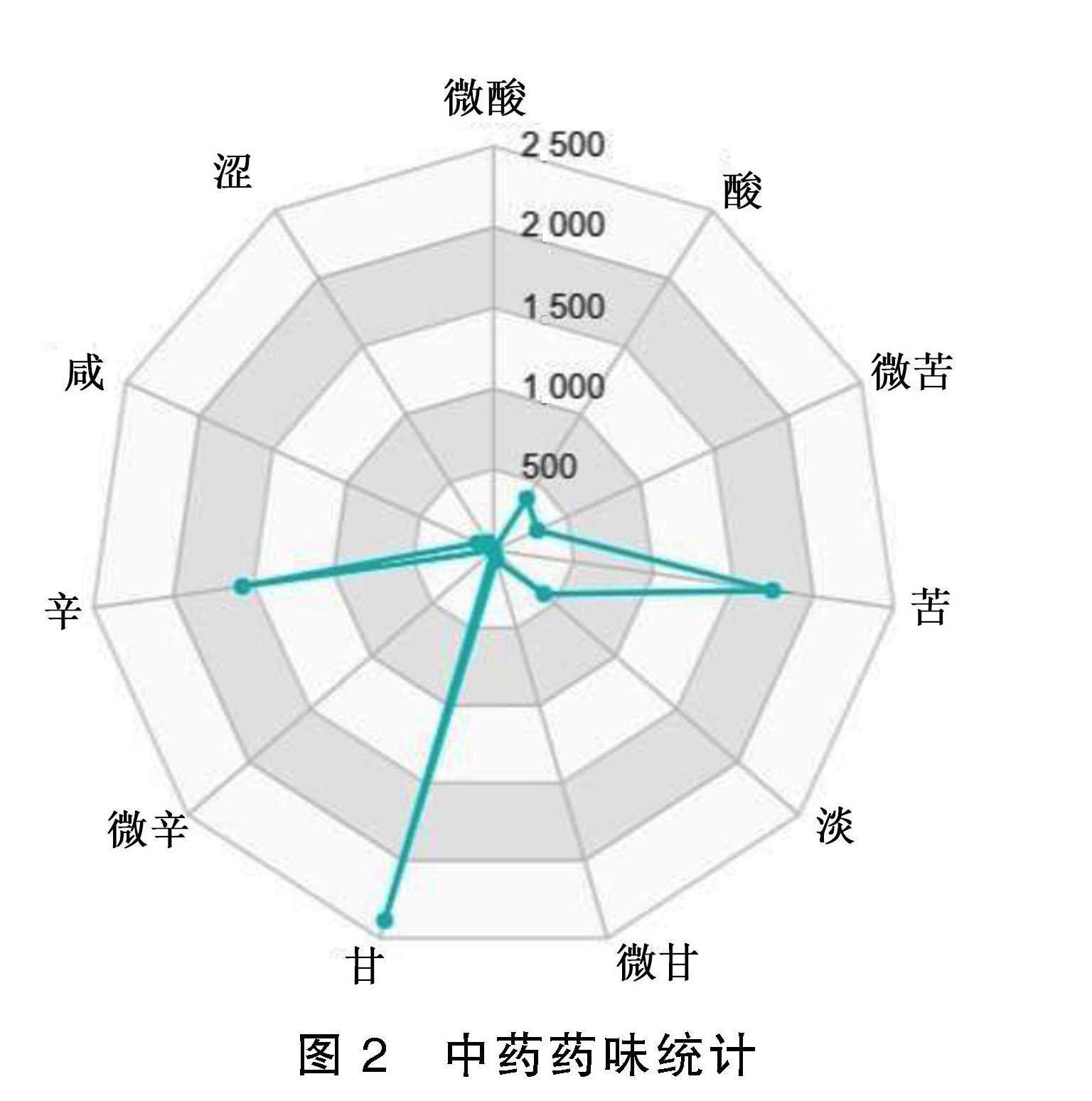

中醫(yī)藥治療不寐時所選用中藥多性溫、性平,味以甘、苦、辛為主,主要歸于脾、肺、胃、心、肝經(jīng)。詳見圖1~圖3。

2.3? 常用藥物的關(guān)聯(lián)規(guī)則

對納入的中藥數(shù)據(jù)進行中藥配伍關(guān)聯(lián)分析,篩選出共現(xiàn)頻次≥40次的中藥,同時設(shè)置置信度≥0.6、支持度≥0.2,最終得到13條關(guān)聯(lián)規(guī)則數(shù)據(jù)。得到的中藥配伍分別為白芍-甘草、當(dāng)歸-甘草、茯神-甘草、當(dāng)歸-白芍、白芍-當(dāng)歸、白術(shù)-甘草、茯神-白芍、麥冬-甘草、茯苓-甘草、陳皮-甘草、地黃-甘草、白術(shù)-白芍、白術(shù)-當(dāng)歸。詳見表2。

2.4 ?常用藥物的聚類

運用古今醫(yī)案云平臺對出現(xiàn)頻次≥40次的30味中藥進行聚類分析,方法選擇類平均法,距離選擇歐式距離,以最長距離12為界對中藥分組,藥物可被劃分為5組。第1組藥物為甘草,第2組為茯神、白芍、當(dāng)歸和白術(shù),第3組為茯苓,第4組為地黃和麥冬,其余藥物為第5組。詳見圖 4。

2.5? 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)分析

使用古今醫(yī)案云平臺的數(shù)據(jù)挖掘功能對數(shù)據(jù)進行復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)分析,詳見圖 5。篩選出權(quán)重>90的核心藥物,詳見圖6。

3? 討? 論

不寐,或稱“少寐”“不得臥”,即一般所謂失眠,是因經(jīng)常不易入睡,或多夢,或睡后易醒導(dǎo)致睡眠質(zhì)量不佳的疾病。中醫(yī)論治不寐大多認同不寐的基本病機是源于《黃帝內(nèi)經(jīng)》的“陽不入陰”理論。隋代巢元方《諸病源候論》指出:陰氣虛時,衛(wèi)氣獨行于陽,不入于陰分,所以失眠[5],對人體而言,臟腑、氣血和經(jīng)絡(luò)皆具陰陽二氣,故臟腑、氣血、經(jīng)絡(luò)失調(diào)都可致陰陽失調(diào)、陽不入陰,而出現(xiàn)不寐[6]。由于宮廷對療效的高標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)要求,御醫(yī)在某種程度上代表著時代的先進醫(yī)療水平,且御醫(yī)對疾病時常具有獨特的診治思路。清代的中醫(yī)學(xué)在明代溫病學(xué)的基礎(chǔ)上發(fā)展顯著,在訓(xùn)詁盛行的背景下不僅將《傷寒論》《金匱要略》《內(nèi)經(jīng)》等經(jīng)典著作及宋金元明時期形成的各大醫(yī)學(xué)理論流派進行探討分析、融會貫通作出精簡的論述,而且不同流派的醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)交流頻繁,而宮廷內(nèi)部醫(yī)療活動亦受到影響。清代御醫(yī)首重療效,辨證論治,法度謹嚴(yán),廣用經(jīng)方,頻繁運用代茶飲法,調(diào)治兼顧。因此,本研究對《清宮醫(yī)案集成》的方藥分析具有一定意義。

3.1? 調(diào)心安神

關(guān)聯(lián)規(guī)則結(jié)果表示的藥物組配均包括心經(jīng);聚類分析的第1類藥物為甘草,第2類為茯神、白芍、當(dāng)歸、白術(shù),第3類為茯苓,這3類藥物的絕大部分藥物均涉及心經(jīng)。此外,復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)分析得出的核心處方中的5味藥物中茯神、甘草及當(dāng)歸的歸經(jīng)均包含心經(jīng),由此可看出,清宮論治不寐以調(diào)心安神為核心,在《清宮醫(yī)案集成》中也提到不寐的形成與“神”有關(guān),邪擾于神而致不寐者屬實,營血不足而致不寐者屬虛。《醫(yī)方選要》云:“治思慮過多,耗傷心血……夜多不寐,小便或濁。”心血不足,心神無所養(yǎng),則出現(xiàn)不寐。張景岳言:“蓋寐本乎陰,神其主也,神安則寐,神不安則不寐。”關(guān)于茯神,明代陳嘉謨在《本草蒙筌》中有:“理心經(jīng),補心氣,止驚悸,除恚怒健忘”的論述。現(xiàn)代藥理研究指出,茯神有鎮(zhèn)靜安神的作用[7],能夠延長病人的睡眠時間,因此,中醫(yī)臨床上常用于治療不寐,對大多數(shù)不寐的病人均有較好療效。對心悸伴失眠病人則投以甘草為主藥的炙甘草湯加減,可對病人情志狀態(tài)產(chǎn)生正面影響,并提高睡眠質(zhì)量,治療效果良好[8]。由此可見,調(diào)心安神對不寐的論治有著舉足輕重的影響。

3.2? 氣血同治

經(jīng)過頻數(shù)統(tǒng)計,前10種藥物的使用頻率最高,分別是甘草、白芍、當(dāng)歸、茯神、茯苓、地黃、陳皮、白術(shù)、麥冬和半夏。這些藥物同時具備氣分和血分的特點。通過關(guān)聯(lián)分析結(jié)果可以看出,在臨床用藥時,應(yīng)特別重視當(dāng)歸、白芍、茯神和甘草等藥物之間的相互組合。目前,中醫(yī)學(xué)界在甘草不作為主藥的情況下,常用來調(diào)和諸藥,此次錄入數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)甘草用量較小,所以在關(guān)聯(lián)強度較強的藥對組合里著重看白芍-當(dāng)歸、當(dāng)歸-白芍、白術(shù)-白芍和白術(shù)-當(dāng)歸。不難看出,清代宮中對氣血之病變十分重視,據(jù)醫(yī)案載,御醫(yī)凡治氣血,強調(diào)氣為血帥之理論,側(cè)重治氣者多。《圣濟總錄·卷第九十·虛勞不得眠》提到:“虛勞之人,氣血衰少,營衛(wèi)不足,肌肉不滑,其不得眠之理。”強調(diào)了氣血對不寐的重要性,白芍屬于血分藥,陶弘景在《名醫(yī)別靈》論及其“通脈順血……散惡血,逐賊血。”當(dāng)歸亦是一種補血藥,善活血調(diào)血,調(diào)經(jīng)止痛,潤腸通便。現(xiàn)代藥理研究顯示,當(dāng)歸具有抗腫瘤、抗氧化、抗炎、抗血小板凝集、護腎保肝及調(diào)控心腦血管系統(tǒng)、免疫功能、神經(jīng)系統(tǒng)等藥理作用[9-11]。周之干在《慎齋遺書》言:“氣病必傷血,血病必傷氣”,氣血之和調(diào),乃是生命活動的基礎(chǔ),其一方有病,必影響于另一方,因此,氣血同治對不寐病癥的重要性不言而喻。

3.3? 柔肝健脾

關(guān)聯(lián)規(guī)則中支持度>0.26的6個藥對均涉及肝經(jīng)和脾經(jīng);復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)分析中權(quán)重>90的藥物篩選出的核心處方為甘草、白術(shù)、白芍、當(dāng)歸和茯神,這5味藥主要歸心、肝和脾經(jīng)。由此可見,清代宮廷治療不寐不僅局限于心經(jīng),亦重視肝脾,清代御醫(yī)亦有關(guān)于肝脾的相關(guān)論述,清代御醫(yī)佟闊泉參考其父治療肝病的豐富經(jīng)驗,在臨床實踐中體會到“萬病由肝,治肝為先”。《普濟本事方》[12]提出陰陽平和的人肝臟不受邪氣,睡眠時魂歸于肝,心神安靜而入睡。論及肝魂與心神的關(guān)系,因此由情志過極、稟賦不足等導(dǎo)致的心悸、怔忡,常將補心滋陰、疏肝理氣法相結(jié)合進行治療。古代宮廷生活條件優(yōu)越,卻也易思慮過重,易致肝氣郁滯或者耗傷肝陰,血歸肝過程失常,心神不安則出現(xiàn)不寐;關(guān)于脾胃,清代御醫(yī)龔?fù)①t以調(diào)理脾胃而聞名,認為“脾胃受損乃內(nèi)傷之根本”,宮中食物品種繁多,易飲食失節(jié),脾主運化,脾虛則生濕;《內(nèi)經(jīng)·素問·逆調(diào)論》謂:“胃不和,臥不安”,現(xiàn)代研究發(fā)現(xiàn),大腦、心臟、胃腸道之間在神經(jīng)支配、物質(zhì)代謝等多方面存在關(guān)聯(lián)[13-15] ,有學(xué)者通過腦-腸軸對消化系統(tǒng)和失眠的作用機制進行研究,得出消化系統(tǒng)疾病和失眠關(guān)系緊密[16],因此,從肝與脾胃輔助治療不寐不僅具有中醫(yī)理論支持,亦有現(xiàn)代科學(xué)依據(jù)。

4? 小? 結(jié)

古代宮廷養(yǎng)尊處優(yōu),食物種類繁多,但也由于活動范圍的限制與勾心斗角,情緒易出現(xiàn)波動,而隨著生產(chǎn)力和時代的進步,人們七情失調(diào)和飲食失節(jié)與日俱增,缺乏鍛煉,出現(xiàn)不寐的比例日漸升高,清宮不寐醫(yī)案以夜不得寐、夜間少寐為主要癥狀,伴有頭暈、胸滿、少食、身倦、心悸等癥狀[17],《清宮醫(yī)案集成》認為本病的形成與“神”有關(guān),可概括為“有邪”和“無邪”兩大類[18]。邪擾于神而致不寐者屬實,營血不足而致不寐者屬虛。清宮治療不寐之法,一是辨證精準(zhǔn)、用藥謹慎,仔細區(qū)分不同的病因病機,選取藥味較少且劑量輕;二是側(cè)重養(yǎng)心、和胃及調(diào)和陰陽[19]。本研究使用5種分析方法挖掘《清宮醫(yī)案集成》治療不寐之用藥規(guī)律,根據(jù)研究結(jié)果進行分析,清代御醫(yī)治療不寐時以心神為紙,將肝胃作筆,采氣血成墨,講究氣血同治,在調(diào)心安神的基礎(chǔ)上注重肝脾,主要以補氣養(yǎng)血、調(diào)心安神、柔肝健脾為主。張京春教授在治療心系疾病時,吸取清宮的治療特點,認為不寐與心慌的中醫(yī)機制類似[20],臨床上不僅關(guān)注心,同時重視調(diào)肝健脾,常常顯效。綜上所述,通過數(shù)據(jù)分析得出的清宮對不寐的論治經(jīng)驗可為現(xiàn)代臨床工作者提供一定的參考。

參考文獻:

[1]? 楊磊,岳廣欣,樊新榮,等.“陽不入陰”不寐病機涵義探討[J].中國中醫(yī)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)雜志,2022,28(5):676-678;694.

[2]? 丁琳琳,蔡慧君,紀(jì)云西.基于晝夜節(jié)律與內(nèi)陽外陰論治不寐[J].新中醫(yī),2023,55(12):204-207.

[3]? 楊繼中,張彪.論中醫(yī)藥治療心脾兩虛型不寐[J].光明中醫(yī),2022,37(6):965-968.

[4]? 陳可冀,周文泉,江幼李.清代宮廷醫(yī)療經(jīng)驗的特點[J].故宮博物院院刊,1982(3):19-22.

[5]? 巢元方.諸病源候論[M].沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1997:19.

[6]? 郭建生,李綿綿,林國清.不寐病機“陽不入陰”探析[J].中醫(yī)學(xué)報,2023,38(7):1423-1427.

[7]? 戴慧,覃欣怡,端木彥濤,等.茯神的化學(xué)成分、藥理作用及質(zhì)量控制研究進展[J].江西中醫(yī)藥,2022,53(10):68-72.

[8]? 宋強,趙琳菡.炙甘草湯治療失眠并伴心悸的作用分析[J].世界睡眠醫(yī)學(xué)雜志,2020,7(10):1735-1736.

[9]? 馬燕,張育貴,石露萍,等.當(dāng)歸炮制品及其化學(xué)成分和藥理作用研究進展[J].中國中藥雜志,2023,48(22):6003-6010.

[10]? 李偉霞,泥文娟,王曉艷,等.當(dāng)歸化學(xué)成分、藥理作用及其質(zhì)量標(biāo)志物(Q-marker)的預(yù)測分析[J].中華中醫(yī)藥學(xué)刊,2022,40(6):40-47;274.

[11]? 馮慧敏,李玥,羅旭東,等.當(dāng)歸化學(xué)成分和藥理作用研究進展及質(zhì)量標(biāo)志物的預(yù)測分析[J].中華中醫(yī)藥學(xué)刊,2022,40(4):159-166.

[12]? 許叔微.普濟本事方[M].北京:中國中醫(yī)藥出版社,2007:36.

[13]? 展立芬,邢博文,覃思敏,等.基于藏象學(xué)說的心、肝、胃同治在功能性消化不良中的運用探討[J].時珍國醫(yī)國藥,2021,32(11):2726-2729.

[14]? 付怡茗.從中西醫(yī)不同視角探討情志與脾胃病的相關(guān)性[J].中華中醫(yī)藥雜志,2022,37(3):1625-1628.

[15]? HEISS C N,OLOFSSON L E.The role of the gut microbiota in development,function and disorders of the central nervous system and the enteric nervous system[J].J Neuroendocrinol,2019,31(5):12684.

[16]? 侯理偉,榮培晶,魏瑋,等.基于腦-腸軸探討消化疾病和失眠共病的應(yīng)用展望[J].中華中醫(yī)藥雜志,2020,35(9):4541-4544.

[17]? 陳可冀,張京春.清宮醫(yī)案精選[M].北京:中國中醫(yī)藥出版社,2013:124.

[18]? 陳可冀.清宮醫(yī)案集成[M].北京:科學(xué)出版社,2009:1563-1564.

[19]? 區(qū)綺琪,王鵬,王莖.淺析宮廷醫(yī)學(xué)辨治不寐特色[J].中華中醫(yī)藥雜志,2021,36(6):3691-3694.

[20]? 張京春.走進清宮學(xué)養(yǎng)生[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2017:103-104.

(收稿日期:2023-06-11)

(本文編輯王麗)