追宇宙線的人

黃海華

宇宙線是什么?

它以光速行進,每秒鐘都在穿越我們的身體。

絕大多數宇宙線會在星際磁場中偏轉,到達地球時失去最初的方向信息,因此無法反推其“源”的方向。這一“世紀之謎”在2014年被國際物理學界列為“新世紀11個科學問題”之一。

在海拔4410米的四川海子山,中國科學家追著宇宙線而來,從原始無人區到“科研無人區”,高海拔宇宙線觀測站研制團隊建造了一個工程奇跡——“高海拔宇宙線觀測站”(lhaaso,簡稱“拉索”),它占地面積約1.36平方公里,相當于190個足球場大小。

“拉索”的運行,刷新了人類探測得到的最高能量光子紀錄,開啟了“超高能伽馬天文學時代”。國際公認,至少未來十年的高能伽馬射線天文學研究屬于中國的“拉索”。

急迫

如果用一個詞來形容“拉索”首席科學家、項目經理曹臻當初提出“拉索”構想時的心情,那么“急迫”這個詞再貼切不過。

那是在2009年的北京香山科學會議上,歐洲在三年前就提出了同領域另一種方式的觀測計劃,打算建設一個100臺望遠鏡的陣列。

中國科學家的這種急迫,始于更早時。1954年,在海拔3180米的云南落雪山,建立了我國第一個高山宇宙線實驗室。1989年至2000年,在海拔4300米的西藏羊八井相繼啟動了中日合作、中意合作宇宙線探測實驗。

高山見證了中國科學家一次次對宇宙線的追逐。但歷史有其自身規律,那時候中國的“研究與開發”總投入無法與當下同日而語,工業體系也不如現在完備。就連當時國際上最具代表性的羊八井宇宙線觀測站,也只是一個小于2萬平方米的單一探測器。

直到2009年,機會來了——“拉索”構想激發了學界的共鳴。

在申請立項的同時,選址工作也在同步進行。高海拔地區對于宇宙線的觀測得天獨厚,能夠捕捉到最多粒子,而全世界在海拔4000米有基礎設施條件的地方本就不多,一是青藏高原,二是南美的安第斯山脈。“拉索”團隊在五年里跑遍了西藏、青海、云南、四川等地。

曹臻第一次到四川海子山踏勘時就遇到了狼,“它就在山頭上蹲著,幾乎每個夜晚都能聽見狼叫聲”。

明明是苦寒之地,四川海子山為何被科學家相中?曹臻說:“交通便利,距最近的國道僅百米之遙,距稻城亞丁機場10公里。光纖網距站址200米,確保了海量數據的收集和傳輸。地勢平坦,最大落差處僅30米,便于探測器陣列的布局與安裝。還有著豐富的優質水源。”

2015年最后一天,辭舊迎新之際,“拉索”獲國家發展改革委批復立項。這偶然地契合了幾年后“超高能伽馬天文學”序幕的開啟。

奇跡

建設“拉索”期間最多時有600多個工人同場作業,這讓國外天文學界頗為吃驚。毋庸置疑,“拉索”本身就已是一個工程上的奇跡。它由三大陣列組成,若從高空俯瞰,它像是一枚外圓內方的銅錢。

行走在這三個陣列之間,既感嘆這一科學裝置之“大”,更感佩中國科學家為探究前沿科學問題的投入之“深”。

一臉黝黑的“拉索”項目副經理兼總工藝師、中國科學院高能所研究員何會海,身著一件藍馬甲,背上寫著“4410米”。這像是一種無聲的提醒,在海拔4410米處,說話是體力勞動,跑跳是危險行為,就連一呼一吸甚至也成為被關注的事情。

科研人員都拼了。“有同事一年在山上待了300多天,因為要盯現場。后來只能硬性規定一次上山絕不許超過兩個月。我們每個人都有一個箱子,隨時準備出差,抬起腳說走就能走。”何會海說。“拉索”的零部件都是非標產品,作為總工藝師,何會海幾乎跑遍了中標的70個廠家,行程最緊時曾經20天出了12趟差。

“無論有多大的困難,都要去克服……克服就是要去做這個做不了的事情。”在海子山上,有一塊木牌寫著這樣的話。曹臻回憶,當時在鋪設繆子探測器時,山頂上也布局了幾個,但由于施工太困難,一開始放棄了,后來發現這對觀測有很大影響,于是提出“再困難也要干”。

因為海子山冬季太冷,無法進行基建施工,于是設備安裝就被安排在了冬季。“這里的最低溫度是零下35攝氏度,我在咬牙堅持的時候,看看旁邊的同事,他也在咬牙堅持。于是,我們繼續咬牙堅持。”中國科學院高能所副研究員劉成說,至今留存在他心底的并不是工作多么辛苦,而是那漫天飛舞的雪花。

突破

一個大科學裝置的建設,往往會帶來諸多技術突破,甚至是跨越。

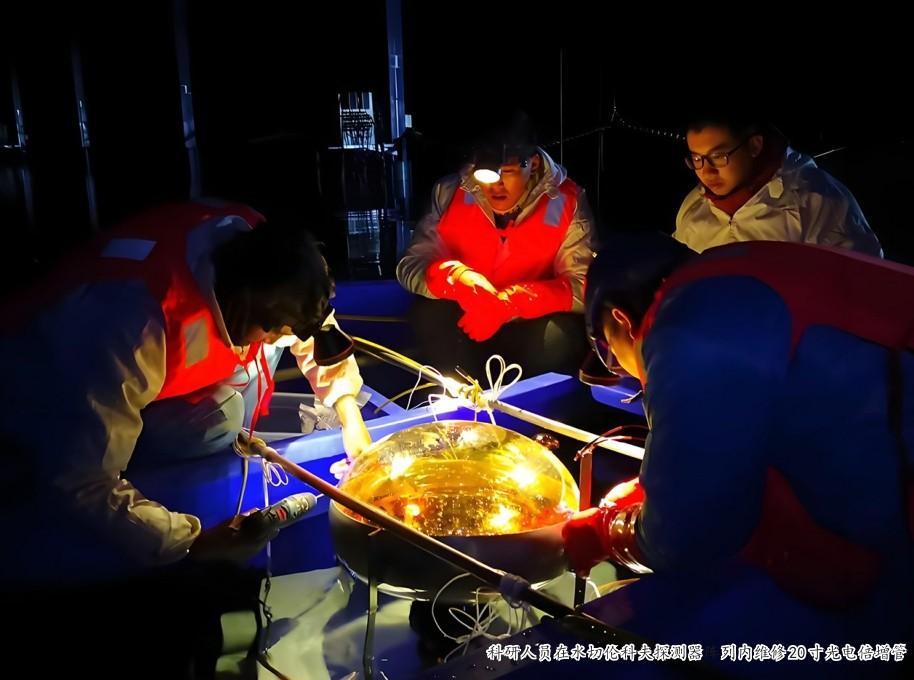

就拿水切倫科夫探測器陣列來說,“原本世界上只有一家公司能生產這一設備,我國北方夜視公司與中國科學院高能所合作將其國產化,并將時間響應提高了三倍,在世界上屬于首創。”中科院高能所研究員陳明君說。

記得《愛麗絲夢游仙境》里的兔子先生嗎?它渾身掛滿了表,任意時刻可以同時出現在多個地方。“‘拉索陣列有上萬個單元,相當于有上萬塊表,我們在世界上首次將‘對表精度控制在了0.2納秒,這樣可以精確地計算宇宙線入射方向。”何會海說。

18臺藍色望遠鏡,是高原上的一抹亮色。即使在有月亮(甚至是滿月)的晚上,它們也能如常觀測,突破了傳統切倫科夫望遠鏡無法在月夜工作的“短板”,實現有效觀測時間的成倍增長。

2460公里,這是從海子山到地處北京的中國科學院高能所的距離。建在海子山上的數據中心竟然可以做到“無人值守”,而且科研人員采用特殊的數據篩選技術,對海量數據進行無損壓縮,實現了跨越2460公里的數據實時傳輸。“早些年在西藏羊八井時,我們的數據傳輸主要靠郵寄磁帶,三個月寄一次。現在‘拉索不僅可以實時傳輸,還能遠程在線維護。”何會海說。

宇宙

“我現在的心情很興奮,因為出了這么多突破性成果。”曹臻說,相比提出“拉索”構想時的“急迫”,現在的他更加“從容”。而當時歐洲計劃做一個100臺望遠鏡的陣列,至今只造了一臺望遠鏡。

“拉索”打開了觀測宇宙最高能量的一扇窗,國際天體物理會議現在逢會必談“拉索”。

天文學上,當探測器靈敏度上升到一個新高度,人們會看到一個新宇宙,這是可期的。但它具體什么樣子,是不可期的。

“我們的文明是最古老的文明之一,但現在的宇宙觀沒有中國人的貢獻。只有做出世界一流的科學成果,關于宇宙的構成和解釋,我們才有話語權。我們是‘拉索的建造人,因此是最懂‘拉索的人,理應做出最好的成果。這群追宇宙線的人說。

(摘自《解放日報》)