上合組織國家勞動法律制度研究

[摘要]當前,上海合作組織國家間經濟交往日益密切,勞動力流動愈發頻繁,勞動用工問題日益凸顯。文章以上合組織原始成員國的勞動法律制度為主要研究對象,對勞動立法中涉及的勞動法律關系主體、客體、內容進行梳理對比,分析差異,提出中國企業“走出去”需要注意的勞資問題。

[關鍵詞]上合組織;勞動立法;勞動法律關系

[中圖分類號]D922.5? ? ? [文獻標識碼]A

[DOI]:10.20122/j.cnki.2097-0536.2024.04.027

一、問題之提出

(一)上合組織國家間經濟合作愈發密切

上海合作組織(下文簡稱“上合組織”)起源于1996年成立的上海五國會晤機制,多年來,上合組織樹立了互利共贏的新興區域經濟合作典范,逐步實現了商品、資本、勞動和技術的自由流動,順應經濟全球化和區域經濟一體化的發展。

(二)上合組織國家間勞動力流動愈發頻繁

區域合作機制下,區域經濟的協同發展帶來了勞動力的互相流通,緩解部分國家國內生產結構與勞動力結構不匹配的問題。如俄羅斯聯邦(以下簡稱“俄羅斯”)一直被人口老齡化和勞動力不足所困擾,而中亞國家勞動力資源過剩,加之與俄羅斯在歷史文化等方面聯系緊密,俄羅斯成了中亞國家勞務移民首選。

(三)上合組織國家間勞動用工問題愈發凸顯

隨著“一帶一路”倡議的推進,不少中資企業在中亞國家投資建廠,帶來本國勞工的同時,也吸納著當地人的就業,為其經濟發展作出了貢獻,但又引發了一定的勞動用工摩擦。俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區曾發生多起中方務工人員被遣送回國案件,中方企業蒙受巨大經濟損失。

二、情況之分析

在研究方法上,本文從法律文本入手,著眼于勞動法律制度所調整的勞動關系,對上合組織國家尤其是以俄羅斯、哈薩克斯坦共和國(下文簡稱“哈國”)為代表的原始成員國展開研究,著重對勞動法律關系三要素進行對比分析。

(一)勞動法律關系之主體

勞動法律關系的主體在我國勞動法上指勞動者和用人單位,其他上合組織國家以雇員和雇主作為勞動法律關系的特定主體,勞動者與雇員的概念可以通用,但雇主的內涵和外延皆要大于用人單位之表述。

1.雇員(勞動者)

雇員是指參加勞動并以自己的勞動收入為生活資料主要來源的自然人。各國法律都保障了本國公民的勞動權,但都設定了一定的勞動就業年齡限制。

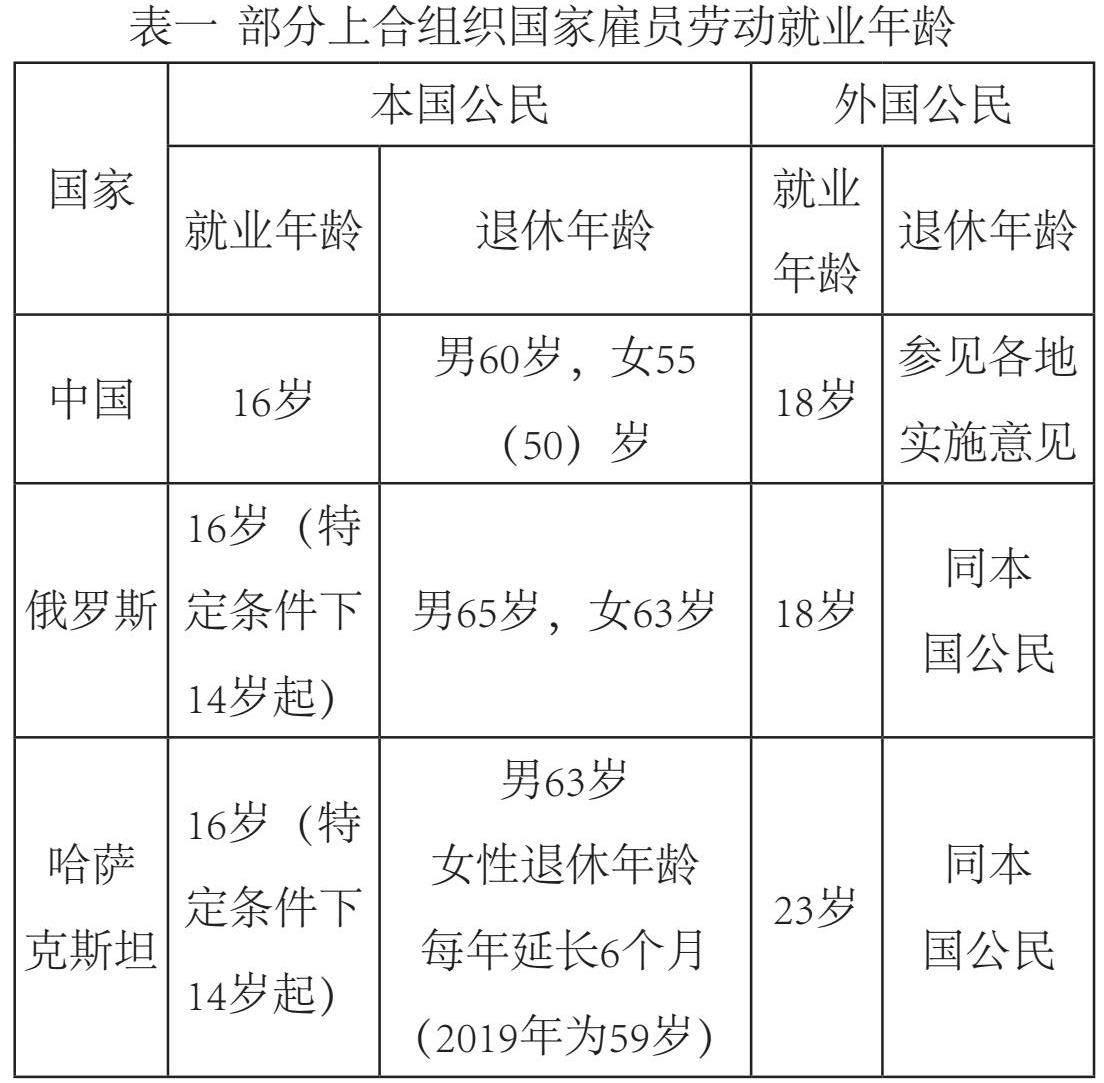

就業年齡以具備相應的勞動權利能力和勞動行為能力為前提,俄羅斯、哈國、烏茲別克斯坦共和國(下文簡稱“烏國”)勞動法規定,本國公民締結勞動合同(就業)的年齡為16歲,塔吉克斯坦共和國(下文簡稱“塔國”)規定年滿14歲的學生或15歲的非學生勞動者可以獨立訂立勞動合同。我國勞動者初次就業的最低年齡為16歲。同時,各國也明確了例外情況,如俄羅斯、哈國的監護人同意例外,年滿14歲的人在征得父母或所在院校同意,從事對其身體健康沒有損害的、不破壞學習過程的輕體力工作時可以訂立勞動合同。我國則是特殊行業例外,文藝、體育和特種工藝單位經批準后,可以招用未滿16周歲的未成年人,但必須保障其接受義務教育的權利。

在退休年齡設置上,各國也不盡相同,但都表現出了延遲退休的趨勢,俄羅斯從2019年起,逐步將男性退休年齡由60歲提高至65歲,女性退休年齡由55歲提高至63歲;哈國男性退休年齡保持穩定,為63歲,女性退休年齡呈逐年延遲的趨勢,每年延長6個月,2019年女性退休年齡為59歲。我國勞動者延遲退休的方案尚未真正出臺,目前退休年齡男為60歲,女為55(50)歲。

對于境外人員的就業年齡限制,各國本著維護國內勞動力市場穩定,優先安排本國公民就業的原則,對外國公民入境工作普遍實行配額制度,部分國家要求雇主對外籍員工的數量進行嚴格限制,政策導向為引入技術專家,而非普通體力勞動者。例如哈國勞動法規定申請勞務許可的外國人員年齡不能低于23歲,男性不能高于63歲,女性不能高于58歲。我國對外國人在中國就業的管理規定要求申請勞動許可的外國人最低年齡為18歲,在最高年齡上沒有明確規定,各地在操作中一般把最高年齡限制在男60歲以下,女55歲以下。(見表一)

2.雇主(用人單位)

雇主是與雇員建立勞動關系,依法聘用和管理雇員的主體。在俄羅斯和哈國等國,雇主不僅包括依法注冊成立的企業、國家機關、社會團體,還包括自然人,如家政工人的用工主體即可為自然人。而在中國,用人單位不含自然人,自然人與自然人之間的用工關系被界定為勞務關系,其實質上是一種民事法律關系,區別于勞動法律關系。

(二)勞動法律關系之客體

勞動法律關系客體是勞動權利和勞動義務指向的對象,也就是勞動力。

1.勞動力的讓渡。各國均規定雇員讓渡勞動力的標志是與雇主簽訂合法有效的勞動合同。各國按照國際勞工公約的要求,勞動合同側重保障工人的合法權益,明確勞動合同是區別于一般民事合同的“特殊合同”,要求以書面形式訂立,除了塔國規定書面和口頭形式都可以。訂立的合同期限可以是固定、無固定或以完成一定工作任務為期限,哈國規定固定期限勞動合同時間最少一年以上,俄羅斯規定固定勞動合同的期限最長不得超過五年,我國對勞動合同的期限沒有限制。

2.勞動力的使用。出于對勞動者的保護,各國在勞動立法上都明確了勞動力的有限使用,表現在限制加班和保障休息休假。俄羅斯勞動者每周的連續休息時間不少于42小時,一般不允許加班,因社會公益需要進行加班連續兩天內不超過4小時,每年不超過120小時;哈國實行標準工時制,普通工作時間為一周5天,每月累計加班時間不超過12小時,每日加班不超過2小時;而我國勞動法規定勞動者每周至少休息1天,每日加班不超過1小時,因特殊原因需要延長的,在保障勞動者身體健康的條件下每日加班不超過3小時,每月不超過36小時。在年休假制度上,中國勞動者按照累計工作年限和在本單位工作年限兩個標準,可以享受5到15天的帶薪年休假,其他國家雇員的帶薪年休假普遍比較長,例如俄羅斯和哈國都規定至少為24天,在俄羅斯不滿18周歲的雇員可以享受一個月的帶薪年假。

3.勞動力的保護。各國在勞動法中都設置了相應的勞動條件和勞動保護條款,由國家通過規范性法律文件設定安全標準,雇員提供符合國家規定的勞動安全衛生條件和必要的勞動防護用品,對存在職業危害作業的勞動者,婦女、殘疾人等特殊群體進行特別保護,并以國家監督、檢查和監測保障落實,俄羅斯還設置了專門的勞動保護措施資金,實行專款專用,專項監督。

(三)勞動法律關系之內容

勞動法律關系以勞動權利和勞動義務為內容,由勞資雙方在勞動合同中明確各自的權利和義務。

1.雇員的權利和義務

雇員的權利是指從事勞動生產,以勞動收入為生活主要來源的人的各種正當要求,包括利益、主張等[1]。雇員權利的具體內容在各國勞動法律制度中都有明確的規定,基本都包括了就業權、勞動權、休息權、結社權、安全衛生權、職業培訓權、社會保障權等核心權利。與我國勞動法相比,哈國在雇員權利中突出了對保存在雇主處的勞動者個人信息的保護。

雇員的義務主要是接受雇主正常的指揮和管理,保證勞動關系的正常存續。我國勞動法對勞動者的義務性規定強調的是提供勞動的義務,而俄羅斯、哈國勞動法在此基礎上還明確雇員需要保管和保護好雇主的財物,突出了員工的損失賠償責任。

2.雇主的權利和義務

雇員的勞動必須在用人單位的指揮和管理下進行,雇主還具備對勞動者一定的懲戒權,這些權利構成了雇主基本權利體系。我國勞動法秉持傾斜保護勞動者的理念,約束用人單位對勞動者的懲戒;哈國勞動法在某些制度上對勞動者的保護程度有趨弱的態勢,例如在特殊群體的保護上,舊法典嚴格禁止企業安排特殊群體(未成年人、孕婦、殘疾人)出差,新法典則有條件地允許該類群體出差等[2]。

當然,雇主的指揮權、管理權、懲戒權不能濫用,雇主在勞動關系中必然具備一定的義務,以保障雇員的合法權益。如哈國雇主有責任向照顧3歲以下孩子的員工提供無薪假;俄羅斯雇主在冬天還需保障職工的“工間休”等。

三、現實之啟示

結合當前我國企業在“走出去”過程中采取的勞務輸出、勞務合作的典型形態,勞動法律制度雖然不像一國的“外商投資法”有明確的投資政策指向,但卻在很大程度上影響著企業對外的投資選擇和投資收益。

(一)勞務輸入制度嚴格

就業是民生之本,一方面提高就業水平需要開放市場釋放經濟活力,另一方面如果放開國際勞動力市場,外來務工人員必將搶占本國國民的就業機會,因此,各地政府從本國經濟利益出發,對外國勞務數量進行總量控制,實行嚴格的配額準入制。我國企業在對外進行勞務輸出的時候,應自覺遵守輸入國關于境外人員從業的規定,辦理合法工作簽證,簽訂勞動合同,明確約定工作內容、待遇等情況。

(二)勞動法律制度重要

對于出海企業而言,國外勞動法律制度在企業投資決策的各項考量因素中有著特殊重要性,事先了解和把握目標所在國的勞動法律制度是企業“走出去”戰略的重要內容。

1.當地群眾尤為關心

勞動法律制度中有關最低工資標準、最長工作時限、社會保險待遇、休息休假等均是事關雇員基本福利的重要內容,廣大群眾對此高度關注。中資企業對外投資,必然要受到當地勞動法律制度的約束,規范用工行為,即使是使用中國外派員工,也要考慮當地的勞動工資水平。

2.當地政府高度關注

上合組織部分國家是議會制國家,選舉是國家的頭等大事,如何贏得選票是各政黨會絞盡腦汁思考的問題。勞工群體是選舉中的重要力量,勞動法律制度是各政黨在拉票中的刷票利器[3]。投資方如果不重視當地的勞動法律制度,容易導致執政黨或者政府反對,也容易引發群體性事件;同時,勞動法律制度中很多內容涉及到企業的用工成本,直接或間接與地方稅收有關,因此各地政府高度關注[4]。

四、結語

當前,上合組織已發展成為世界上人口最多、幅員最為遼闊的重要的國際性地區合作組織之一,成員國之間的經貿往來日益密切,資本和勞動力跨區域流通頻繁。國家間的勞動法律規定存在一定差異,信息不對稱容易引發勞資矛盾。勞資矛盾不僅影響生產運行,還會影響地區穩定。為了減少投資風險和用工摩擦,國內企業要事先對投資國家的勞動法律制度進行全面地了解,尤其要關注用工要求、工資工時、休息休假等方面的規定,尊重當地文化傳統和用工習慣,協調好與當地工會組織、政府管理部門的關系。

參考文獻:

[1]劉亞軍.哈薩克斯坦常見勞動法律問題實務指南[M].陜西:陜西新華傳媒出版集團,2018:31.

[2]李磊.“一帶一路”倡議下,企業“走出去”勞動法律問題研究[M].上海:上海人民出版社,2020:70.

[3]陸兵.中國企業走向中亞市場的風險和防范措施[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2017,38(4):100-112+2.

[4]陸兵.中國企業走向中亞市場風險和防范措施[J].大陸橋視野,2017(3):52-64.

基金項目:2020年浙江警官職業學院上合組織法律服務委員會交流合作基地專項課題,項目名稱:上合組織國家勞動法律制度研究(項目編號:GC202009)

作者簡介:范南強(1987.5-),男,漢族,江蘇江陰人,碩士,講師,研究方向:勞動法、民商法研究。