村莊社會結構視角下村域共富的實現路徑

聶建亮 趙騰 吳玉鋒

[摘要]城鄉二元結構的長期存在,意味著全國范圍共同富裕的實現具有階段性,即首先要實現城鄉各自內部共富,特別是村域共富,最終實現城鄉共富。村域共富是實現城鄉共富的第一步,也是實現城鄉共富的瓶頸。村域范圍內實現共富是村莊內驅動力與外嵌助力綜合作用的結果,由于村莊社會結構不同,實現共富的內驅動力也不同,在面對自上而下的共富政策支持以及資源輸入時,產生的回應也不同,因此,需要將村莊社會結構變量納入推進村域共富的解釋模型。基于已有研究,將村莊社會結構劃分為團結型、分散型和分裂型三種基本類型,進而根據不同類型村莊實現共富內驅動力與回應外嵌助力的差異,將村域共富實現路徑歸納為高共富意愿—高共富能力的社會網絡主導路徑、低共富意愿—低共富能力的市場主導路徑、較高共富意愿—較低共富能力的政府主導路徑。從村莊社會結構角度理解村域共富的實現路徑,對深化農村推進共同富裕的理論研究以及相關部門制定共富政策具有一定借鑒意義。

[關鍵詞]村莊社會結構;共同富裕;村域共富;實現路徑

[中圖分類號]C912 [文獻標識碼]A [文章編號]1003-7608(2024)02-0083-09

中國社會自古以來就有消除絕對貧困、縮小收入差距、實現共同富裕的美好愿景,但長期以來連消除絕對貧困都難以實現,更不用說實現共同富裕了。其根本原因在于缺乏政治、經濟以及科技保障,特別是缺乏以公有制為基礎的社會根本制度的保障。直到新中國成立,社會主義制度建立起來,消除貧困,縮小收入差距,進而實現共同富裕才有了可能。共同富裕是中國特色社會主義的本質要求。對于如何實現共同富裕,黨和國家進行了長期的探索。毛澤東和鄧小平在不同的歷史階段曾提出實現共同富裕的不同路徑,習近平基于對當前我國國情的綜合判斷,提出“消除貧困,改善民生,逐步實現共同富裕”的整體推進路徑。經過多年的努力,我國貧困治理事業取得舉世矚目的成就,農村絕對貧困人口大幅下降,全面脫貧取得偉大勝利。在決戰決勝脫貧攻堅座談會上,習近平講道:“脫貧摘帽不是終點,而是新生活新奮斗的起點。”治國之道,富民為始,共同富裕是在消除絕對貧困后,實現中國式現代化的必由之路。然而,作為我國經濟社會發展過程中長期存在的問題,城鄉二元結構已成為實現共同富裕的巨大障礙。黨和國家破除城鄉二元結構的決心從未改變,黨的十六大提出要“統籌城鄉經濟社會發展”,黨的十七大提出要“形成城鄉經濟社會一體化發展格局”,黨的十八大提出要“加快完善城鄉發展一體化體制機制進而形成新型工農城鄉關系”,黨的十九大更是明確提出要“以城鄉融合發展指導思想為遵循,建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系”。此外,黨的二十大提出“中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化”。共同富裕是中國特色社會主義的本質要求,是中國式現代化的重要特征。經過數十年的努力,我國城鄉二元結構雖有所改善,但問題依然存在,我國城鄉間、區域間、產業間發展不平衡現象仍舊存在,城鄉居民收入差距長期處于高位[1]。這樣的城鄉二元結構意味著全國范圍共同富裕的實現必將是一個長期目標,具有階段性特征,即共同富裕既不是所有人都同步富裕,也不是所有地區同時達到一個富裕水準,而是一個動態向前的過程。當前,我國共同富裕在實踐上面臨諸多難題[2],習近平指出,促進共同富裕,最艱巨最繁重的任務仍然在農村。我國農村居民人均收入雖不斷增加,但將農村居民按收入五等份分組,高收入組與低收入組農村居民人均收入比值由2013年的7.41波浪式增長至2022年的9.17,城鎮居民人均收入比值則維持在5.32至6.32的區間波動。盡管有學者指出要把握推進農民農村共同富裕的現實邏輯,從城鄉一體化的戰略格局中尋找實踐路徑[3],但基礎不牢,地動山搖,農村作為促進共同富裕的“洼地”,無論從實踐緊迫性還是理論可行性而言,促進農民農村共同富裕都是當務之急。可以說,要實現全國范圍內的共同富裕,就要在追求城鄉共富的基礎上最大限度實現農民農村共富。換言之,農民農村共富既是實現全體人民共同富裕的第一步,也是瓶頸所在,亟待加以研究。

在研究層面,學者們有側重地探討了共同富裕的內涵、路徑、經驗及啟示[4-6]。在共同富裕實現路徑的一般分析中,經濟發展與社會政策被視為重要變量[7]。側重經濟發展變量的學者們認為,經濟增長為共同富裕奠定了物質基礎,有利于共同富裕的實現。例如,范從來的研究表明,中低收入者從經濟增長中獲得的收益大于高收入者,即通過“益貧式增長”實現共同富裕[8]。側重社會政策變量的學者們認為,社會政策及其執行上的偏差是影響共同富裕實現的重要因素,須關注共同富裕的實現路徑與執政理念、執政方略、執政能力之間的相關性[9]。誠然,經濟發展與社會政策對促進共同富裕的作用毋庸置疑,兩種因素在解釋我國共同富裕的宏觀機制上尤為適宜。但是,全體人民共同富裕表現為城鄉共富,基礎是農民農村共富,而農民農村共富的平臺在村域。在農民共同生活的農村場域中,農民在感知共同富裕的抽象愿景時,缺乏具體評判標準,因而傾向把可以觀察到的同村村民作為比較的對象以確認共富程度,因此,村域共富成為農民農村共富的基本表達方式,是全體人民共同富裕的有機組成部分。村域共富是一個在動態中向前發展的過程,并不依賴一個恒定的指標,而是融入全體人民共同富裕的總體指標。當前,村域共富實現路徑是一個需要深入研究的課題。“經濟發展—社會政策”的宏觀解釋缺乏微觀基礎,忽視了村域微觀層次上的價值、觀念與行為,所以,當我們嘗試用經濟發展和社會政策這兩個關鍵變量來解釋村域共富的實現路徑時,便會面臨困境,即忽略了不同村莊存在著不同的社會結構。換言之,村域共富是內驅動力與外嵌助力共同作用的結果,由于村莊社會結構的不同,經濟發展與社會政策,特別是社會政策作用于不同類型村莊時會產生不同的反應和效果。從已有文獻看,關于農民農村共同富裕的研究仍然集中于對概念的梳理、內涵的明確、理論邏輯及現實困境的探討上[10-11],關注國家、市場、社會力量如何助推實現共同富裕,而對農民農村如何回應以上力量的關注較少。因此,本文嘗試在已有研究基礎上,聚焦村莊特定的社會結構,從村莊社會結構視角探討村域共富的機制與實現路徑。

一、分析框架:村莊社會結構與村域共富行為偏好

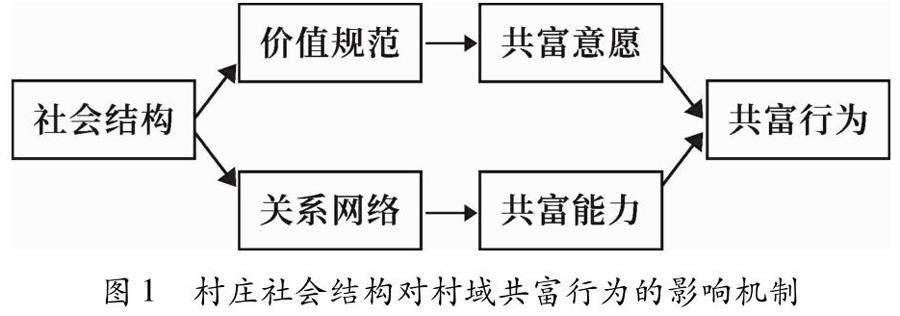

所謂“先富帶后富,共奔富裕路”,以“先富”帶“后富”是共同富裕實現的重要路徑,但先富者是否愿意帶動后富者,以及如何帶動后富者則是需要考慮的問題。村莊作為鄉村人地關系的重要載體,其核心要素包括人口、土地、產業基礎等[12],諸要素相互影響,最終形成特定的村莊結構。不同村莊結構,特別是不同村莊社會結構在面對鄉村振興等國家戰略時會形成不同的回應過程、機制與結果。因此,要想推動農村,特別是村域實現共同富裕,就必須關注村莊社會結構。村莊社會結構的差異既體現在不同的認同與行動主體受特定的價值規范影響,又表現為村莊內人與人之間的關系網絡。價值規范可以形塑農民的共富意愿,關系網絡則會影響村莊內部社會關聯度,進而作用于共富能力。在共富意愿與共富能力的共同影響下,不同的村莊在承接資源嵌入時的選擇不同,進而表現出不同的共富偏好,形成差異化的共富模式。

(一)價值規范與共富意愿

共富意愿是農民主觀上響應共同富裕的意愿,即“愿不愿共同富裕”。這一意愿并不是坐享其成的被動卷入,而是表達偏好并為之行動的主動狀態。共同富裕既是價值目標,又是社會過程[13]。農民對行為價值的判斷以及對村莊社會規范的認識在很大程度上決定社會行為的發生。村域共富可以被視為一種自愿合作行為,因此,村莊內農民的共富意愿在很大程度上取決于特定村莊社會結構下的共富價值觀與村莊社會規范。

共富價值觀可以定義為農民對共同富裕的信念、主張、態度等的觀點。共富價值觀是個體社會化過程中在特定社會環境影響下逐漸形成和發展的。作為關于價值性質、標準和評價的理論體系,價值觀具有層次性,可以將農民的共富價值觀分為三個層次:一是生活層次,聚焦維持生計、改善生活品質等現實性目的;二是社會層次,指參與共同富裕能夠實現參與主體社會地位提升,既包括勢力的壯大、村莊實力的提升,也包含面子與榮譽的獲得;三是終極層次,主要體現為農民對于未來村莊生活的預期,即未來生活的面向。三個層次的共富價值觀可能會相互交織,但在不同類型的村莊社會結構下,具有不同的主導價值層次,主導價值層次更大程度上會決定村民的共富意愿。

村莊社會規范是與共富價值觀相適應的一套規范體系,通過對特定行為的獎懲機制調整人們在社會生活中的行為準則,表現為村莊社會輿論、村規民約等多種形式。村民行為如不在村莊輿論與村規民約的框架下進行,便會背負指責而被村莊生活排斥。村莊社會規范在不同的村莊社會結構下具有不同的強度,一般來說,村莊社會規范越強的村莊,村民的共富意愿就越強烈。

(二)關系網絡與共富能力

共富意愿轉化為共富行為必須有相應的行動空間,即“能不能共同富裕”的問題。共同富裕的行動空間是村莊達成共同富裕的客觀條件之一。村莊是國家與農民對接的平臺,是治理的“最后一公里”。農村實現共同富裕的落腳點不是個體的農民,而是整個村莊,因為單個農民是無法“共同”富裕的。可以說,國家政策的執行及農民對政策的反應均是以村莊為基礎的。不同個體是社會網絡中的一個節點,不同社會結構中每個節點間聯系的頻次、強弱及差異構成了不同的關系網絡,即不同類型的村莊具有不同的關系網絡。當國家力量和市場力量嵌入村莊時,不同關系網絡具有不同的偏好表達與集體行動能力,進而影響國家政策的執行,最終影響村域共富的實現。因此,實踐中的行動空間往往取決于村莊關系網絡如何回應經濟發展與國家政策,進而表現出不同的共富能力。

關系網絡決定了農民集體行動的能力,這是農民回應國家政策和經濟發展的基礎條件。當國家和市場的資源嵌入村莊后,對利益敏感的農民便會行動起來爭奪資源。當農民集體行動能力較強時,就能夠有效自我組織,進行聯合行動,對損害共同富裕的行為進行抗爭。相反,當農民集體行動能力較差時,便有可能出現“惡霸”治村的現象,農民無法行動起來抗爭,雖然外部資源不斷輸入,但共同富裕的美好愿景卻愈來愈遠。在這種狀況下,資源下鄉越多,農民越不滿意。

關系網絡決定了村干部的決策自主程度,進而影響國家政策對村莊的嵌入力度。村干部在代表國家意志和反映村民意見方面承擔“雙重代理”身份,作為村域治理的領導者,掌握著村級治理的主要權力。在不同的村莊社會結構下,村干部遵循村規民約的程度與農民集體行動能力的差異使得村干部在共同富裕中扮演的角色差異也很大。關系網絡緊密時,村民間在相互聯系的生活交往中形成相互信任的共同體,可以最大限度減少治理的成本,因而村干部在村莊實現共同富裕的實踐中便會更具自主性。相反,關系網絡較弱時,村干部就更有可能依據行政權力的邏輯行事,成為基層政府的“代理人”,淡化“雙重代理”身份[14],使得國家力量在村莊中有較大影響。

綜上所述,村莊的共富行為是村莊共富意愿與共富能力共同作用的結果,前者代表農民的主觀意愿,即愿不愿的問題,后者代表客觀約束,即能不能的問題(見圖1)。不同的村莊社會結構將形成不同的共富意愿與共富能力,二者共同塑造出特定村莊社會結構下的共富行為。村莊的共富行為表現出區域差異,而這種行為又在特定區域內相對集中。

(三)嵌入結構與村域共富

村域共富既需要村莊內部主體的積極意愿、必要能力及主動行動,也離不開外部資源的嵌入推動,即村域共富是內驅動力與外嵌助力的綜合結果。在村域共富實踐中,資源投入主體有時會忽視不同村莊社會結構的內驅動力與外嵌助力的契合度,在嵌入過程中產生“嵌入裂縫”[15],降低外嵌資源使用效率,進而延緩村域共富進度。具體而言,由于外部資源的嵌入性特征,不同嵌入結構所產生的資源動員效果亦存在差異。已有學者注意到資源嵌入的兩個層面,即關系性嵌入與結構性嵌入,前者強調資源動員效果受關系強弱的影響,后者強調嵌入主體在網絡中的位置對資源獲取的影響[16]。換言之,不同村莊社會結構會導致外部資源嵌入主體在村莊場域中的位置不同,且不同村莊社會結構下村民間社會關聯度存在強弱差異,在此基礎上,村域共富行為會表現出嵌入路徑的差異,進而影響外嵌資源動員效果。村域共富不是單一嵌入主體能夠推動的,往往需要政府、市場、社會的共同努力,只是不同嵌入主體在面對不同村莊結構時所發揮的作用不同。因此,基于對村莊社會結構與外部資源嵌入結構的契合性分析,本文將村域共富實踐中資源嵌入類型劃分為政府主導的嵌入、市場主導的嵌入以及社會網絡主導的嵌入。

二、不同社會結構類型村莊的共富實現路徑

共同富裕作為一種經濟社會行為,在農村中會受到不同社會結構類型村莊的制約,呈現出一定的地域特征。賀雪峰在對中國各個區域農村的自然區位、歷史過程、經濟發展狀況等進行考察后,歸納出中國農村存在的三類較為穩定的區域結構,且這種區域結構大致按照南、中、北在空間上規則分布,形成了團結型村莊、分散型村莊與分裂型村莊三種村莊類型[17]。三種村莊類型的劃分不僅基于歷史傳統標準,而且同時綜合考慮了農村市場化程度以及人口遷移流動趨勢,特別是考慮了村民自治這一基本社會政治制度的影響,因此,三種類型的村莊是傳統與現代結合的產物。此種按照區域劃分的村莊類型在一定程度上避免了對農村實際情況做出局部的、表面的、碎片的認識,避免“一村一個新理論”。當然,這并不意味著某個區域內村莊皆是某種類型,快速城鎮化進程正在驅動著中國廣大農村地區的“要素—結構—功能”發生演化和變異,為適應農村內部要素和外部調控的變化,村莊的空間格局、經濟形態和社會關系將發生重構,進而引起村莊類型的演化與變化[18],在村莊特征表現上便有了強弱之分。基于此,本文鏡鑒賀雪峰在村莊社會結構視角下提出的三種村莊類型,嘗試解釋村莊社會結構差異與村域共富實現路徑的關系。

(一)團結型村莊:高共富意愿—高共富能力的社會網絡主導路徑

團結型村莊主要集中于福建、廣東、江西、廣西、海南、浙西南、鄂東南及湘南等區域,村莊內宗族組織保留完善且宗族規范仍有一定約束力,形成血緣與地緣關系相重合的單姓氏聚居村莊。共同的血緣是村民聯結的重要基礎,且這種血緣關系不僅是生物學意義上的,更是在祖先崇拜影響下對彼此同根同源的身份認同。因此,團結型社會結構村莊不僅具有集體傾向的宗族規范,同時又具有社會關聯度更強的關系網絡。

在地緣加持的血緣認同下,團結型村莊形成以增進村莊預期為意義,以樂于參與、樂于帶動為偏好的共富價值觀。團結型村莊中的村民具有對彼此同根同源的身份認同,進而對整個村莊形成認同,村民對未來村莊生活保持良好預期,其回應的是整個宗族與村莊的未來。因此,在終極價值層面,團結型村莊具有很強的價值推動力,且在團結型村莊參與價值觀的三個層面中,終極價值層面占據主導地位。在社會價值層面,就村莊整體而言,共同富裕能夠擴大宗族影響;就村民個人而言,在自身富裕的情況下帶動其他人增收致富能夠贏得面子。這種面子不同于分裂型村莊競爭式的“外顯性面子”與分散型村莊的“社交性面子”,而是一種“依附性面子”[19]。這種面子觀依附于宗族,具有超越個體及家庭的共同性。在生活價值層面,農民參與共同富裕本身能夠獲得收入提高與生活改善。概言之,團結型村莊價值觀的三個價值層面皆具有提高共富意愿的作用,有助于村莊中的農民形成有關共同富裕的價值導向。

村莊社會規范存在于團結型村莊的方方面面,作為對特定行為的反饋機制,通過村莊輿論與儀式活動展現出來。能否推動共同富裕進而提高宗族實力成為個體是否有能力與面子的判斷標準。就農民個體而言,如若只是“等靠要”,也會覺得愧對宗族,進而被村莊排斥并逐漸脫離村莊公共生活。團結型村莊的社會規范以是否為村莊做出公共貢獻為評判標準,故取得物質上成功的村民便具有回報宗族的意愿與動力。換言之,即使個體取得了物質上的成就,如果不能為村莊宗族做貢獻,便不會獲得過高的評價。仍有一定價值約束力的宗族規范將進一步實現共同富裕的共富價值升華,帶領村莊共同富裕被認為是宗族榮耀而享有村莊地位。

從行動空間看,團結型村莊內增進公共利益時村民調用村莊內部關系網絡的能力更強。一方面,村民具有表達偏好和共同行動的能力,緊密的關系網絡既可以最大限度制止利益敏感者在共同富裕參與行為中不利于村莊共同利益的“損公肥私”行為發生,也可以在一定程度上積極響應國家共同富裕政策,助推村莊共同富裕的實現;另一方面,團結型村莊中村干部更在乎村莊生活的長遠利益,更在意村民對自身工作的評價,能夠站在村莊的角度應對國家政策,促進共同富裕。

團結型村莊具有提倡“共富裕”的價值規范,其共富價值與偏好同樣激勵共富行為的發生。村莊關系網絡塑造了較大的空間,使團結型村莊的共同富裕意愿能夠最大限度地實現。社會網絡在村域共富過程中具有較大影響,產生了村域共富實踐的“第三種力量”,村民稱之為“在外面工作的人”,即從村莊走出去的但仍心系村莊事務的人[20]。在團結型村莊中,村民對“在外面工作的人”抱有期待,期待其憑借自身影響為村莊帶來利益與資源,促進村域共富。同時,處于這種期待之中的心系村莊事務的人越關心村域共富,其在村莊內聲譽與地位也越高。在團結型村莊的價值規范的影響下,“在外面工作的人”同樣抱有很高的共富意愿,且一定程度上必須利用自己的社會資本為村域共富投入更多資源,其自身也能夠在這一過程中獲得滿足感。因此,團結型社會結構的村莊表現出“高共富意愿—高共富能力”的共富行為,在承接資源嵌入類型時更加偏好由社會網絡主導的資源嵌入,即在村莊內部及外部關系網絡基礎上產生連帶資源,動員相關群體參與資源投入,以個體或組織的形式整合村莊內外資源。

(二)分散型村莊:低共富意愿—低共富能力的市場主導路徑

分散型村莊集中于四川、重慶、安徽、鄂西北、湘北等區域,由于東北地區與長江流域社會結構較為一致,也將東北地區村莊劃入此類。在分散型村莊中,認同與行動單位多以家庭為主,因此,村莊中往往缺少強有力的行動結構,村莊關系網絡呈現出原子化特征。分散型村莊內血緣關系并不發達,這表現為父代與子代分家后便不會有太多連帶責任[21]。除血緣關系與地緣關系外,存在更為密切的經濟關系。因此,分散型村莊中的個體與家庭便不必依附于“宗族”與“小親族”等宗族組織。總體而言,分散型村莊不僅缺乏共同富裕的價值偏好,更缺乏強社會關聯度的關系網絡以實現更高層次的共同富裕。

密切的經濟關系抑制了血緣關系與地緣關系的集體價值傾向,且個體行動缺乏家庭宗族力量與村莊集體行動的支持,進而這種村莊社會結構會對共富價值產生影響。在終極價值層面,分散型村莊的個體缺乏對未來村莊生活的預期,只要農民滿足在城市定居的條件,大多就會毫不猶豫地進入城市。甚至為了穩定的工作、體面的收入與子女的未來,形成了年輕人進城老年人留村的以代際分工為基礎的“半耕半工家庭模式”[22]。受經濟關系在分散型村莊占主導地位的影響,在社會價值層面,村莊內部社會行為多意味著社會資本量的積累與社交網絡的擴大,并圍繞這一過程來維系與他人的友好關系。在生活價值層面,個體往往通過市場機制來獲取生計資源,很少參與村莊內社會活動。總之,分散型村莊共富價值的三個層面皆不具有提高村域共富意愿的作用。

從村莊社會規范看,分散型村莊缺少對集體行動的反饋機制,高度原子化的村莊使個體更具個人偏好而缺乏社會性偏好。個體致富之后,村民多會逃離農村與農業,擺脫農民身份進入城市,減少與村莊的各種聯系。從行動空間看,分散型村莊內的每一個個體都是自身關系網絡的中心,并從理性選擇的角度出發建立社會關系,這種關系網絡特別強調個人利用關系網絡爭取社會資源以獲得地位的意義。對于分散型村莊,一方面,村民在面對集體事件時不能進行有效聯結,當發生侵犯村莊集體利益的行為時,農民沒有共同抵抗的集體行動能力,對促進村莊集體利益的行為,農民同樣缺乏共同支持的集體行動能力;另一方面,對村干部的制約大都形同虛設,村干部自身同樣缺乏對村莊未來生活的預期。當國家自上而下輸入資源推動共同富裕時,村干部更可能積極行動進而使個人利益最大化,而非村集體的共同富裕,村民也會傾向于從全國市場中實現自身富裕。

通過上述分析可以發現,分散型村莊缺少共同富裕的價值驅動,也缺乏與之相應的行動空間,但村莊中的個體只要愿意進入全國市場務工經商,便能夠獲得平均水平收入;沒有進入城市的留村農民也可從農業或非農產業中得到獲利機會,剔除風險因素,其收入預期與外出務工基本持平。換言之,分散型村莊中個體農民在自主性的努力下實現了一種被動式的共同富裕,即分散型村莊表現為“共同”,而缺乏“富裕”,或者說是一種低水平的富裕。在分散型村莊,農民大多以家庭為認同和行動單位,而在家庭之上缺乏組織動員其共同行動的力量。因此,分散型村莊在“低共富意愿—低共富能力”的現實影響下,密切的經濟關系使分散型村莊在承接外部資源嵌入時大多以市場化方式為主導,通過促進城鄉與區域間各生產要素的有效流通,將農村社會經濟納入市場機制,形成土地、資本、勞動力多要素協同作用的城鄉融合發展體系,進而推進村域共同富裕進程。因此,分散型村莊中村民往往缺乏獲得感,他們更多地考慮的是如何過好自己家庭的生活。因而,大多數村民通過自身努力,經由相對公開且透明的市場機制去尋求富裕機會,分散型村莊中的眾多個體行為最終使得村域層面實現了共同富裕,而市場機制更多體現著一種平臺中介作用。故可以將分散型村莊的共富路徑概括為“低共富意愿—低共富能力”的市場主導路徑。

(三)分裂型村莊:較高共富意愿—較低共富能力的政府主導路徑

分裂型村莊多集中于河北、山東、河南、陜西、山西、甘肅、皖北、蘇北等區域,該類型村莊內部缺乏一定的宗祖認同,個人認同與行動單位局限于“五服”之內,同時村莊內存在多個互不相關的“小親族”,且不同“小親族”間存在競爭關系。分裂型村莊內不同“小親族”形成多個利益團體,各團體都具有很強的偏好表達與行動能力。在經濟發展與國家政策推動共同富裕的背景下,各個“小親族”內都有很強的共富意愿,但由于競爭關系的存在,不同利益團體之間相互制約,不同派別間“你方唱罷我登臺”,致使村莊集體事務很難達成共識。因此,分裂型村莊雖具有較高的共富意愿,但受行動空間限制,很難從村莊集體行動中表現出共富行為,在不同派別相互競爭的影響下,村莊內部貧富差距依然較大。

分裂型村莊內存在多個相互競爭的“小親族”,村內既有自己人,又有外人,血緣關系受到地緣關系的切割[23],這種自己人與外人同處一個村莊的格局使價值觀念更具復雜性。在終極價值層次,“五服”范圍內的親族關系更加凸顯,親族之間高度競爭,通過共同富裕壯大本親族實力的同時,拉開與其他親族的差距是其最終價值導向。在社會價值層次,共同富裕能夠使得本親族在村莊競爭中處于優勢地位,贏得其他親族的認可,獲得面子與地位。在生活價值層次,村內競爭也在多個層面展開,如房子是否豪華、車子是否昂貴、后代是否有出息等。在這種競爭壓力下,分裂型村莊的農民不是為村莊共同富裕行動,而是為親族內共同富裕努力。因此,分裂型村莊的共富意愿在價值觀念的影響下既表現出局部主動性,也表現出整體限制性。

在競爭環境中,分裂型村莊的價值規范更加現實。共同富裕程度高的親族總能在競爭中取得好處,甚至引起其他親族的羨慕。相反,共同富裕程度低的親族在村莊中很難有發聲機會,只能寄希望于后代來實現本親族內部的共同富裕。因此,在競爭的村莊結構下,村莊規范激勵著農民不斷壯大本親族實現共同富裕,進而避免受到其他親族的打壓,甚至依仗其優勢地位打壓其他親族。

分裂型村莊的價值觀念與社會規范使得各個親族都有極高的共富意愿。但和“小親族”內部強烈的共富意愿相比,競爭關系也使得分裂型村莊的共富行動空間相當有限。在分裂型村莊中,村民的認同與行動單位維持在“五服”以內的“小親族”之中,親族間的激烈競爭使得村莊利益很難達成共識。共富只能在每個親族內部引起回應,卻很難進一步擴展至整個村莊。此外,分裂型村莊中村干部的作用也很難發揮,村干部往往更多代表和維護本親族的利益,容易引發不公行為。與分散型村莊缺乏集體行動能力不同,分裂型村莊中其他親族會借助國家力量,通過上訪等方式對村干部行為進行規制,長此以往,村干部往往很難借助村莊關系網絡實現村莊整體的共同富裕。

共富行為在村莊力量的分裂與國家力量的整合雙重擠壓下很難發生,村民只能尋求分裂力量與整合力量間的相對平衡點,在每個“小親族”努力下,更多的是村民收入的增加,卻很少帶來收入差距的縮小。基于分裂型村莊“較高共富意愿—較低共富能力”這一特點,國家力量在分裂型村莊的村域共富進程中作用顯著,政府在各類資源嵌入主體中處于中心位置,通過行政手段或經濟手段將各種資源嵌入農村地區以推動共同富裕進程,即政府主導的嵌入。政府在農村減貧共富過程中嵌入的資源主要為農村地區欠缺的各種要素,包括資金、干部、技術,以及一系列激勵政策和監督制度。此外,農村作為實現村域共富乃至城鄉共富的重要場所,在村域范圍所產生的互動中,政府與村莊既存在利益契合,又存在理念差異,導致政府的各類資源嵌入無法按照國家政策設計的初衷來實現。因此,政府所代表的國家力量在分裂型村莊中應多發揮凝聚共識的作用,逐漸使資源嵌入由外向內,更加契合村莊的社會結構。

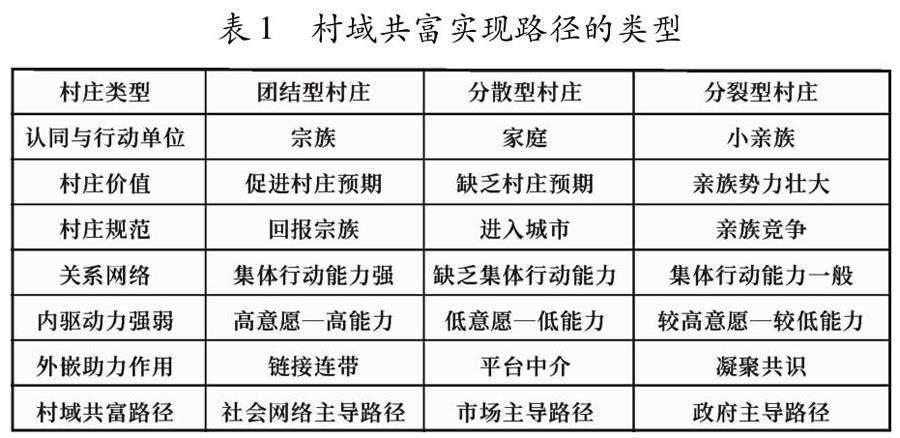

概言之,可以將村域共富的實現路徑概括為三種類型(見表1)。受村莊社會結構影響,不同類型村莊的認同與行動單位、價值規范及關系網絡各有不同,不同資源嵌入主體的主要功能同樣存在差異。根據不同類型村莊實現共富內驅動力與回應外嵌助力的差異,將村域共富實現路徑歸納為三種,即高共富意愿—高共富能力的社會網絡主導路徑、低共富意愿—低共富能力的市場主導路徑、較高共富意愿—較低共富能力的政府主導路徑。

不同社會結構類型村莊有不同的共富實現路徑說明,不是所有村莊都同時富裕,也不是所有村莊能同時達到一個富裕水準。不同社會結構類型村莊不僅實現共同富裕的路徑不同,時間上也會有先有后,程度上也會有高有低,不可能齊頭并進。

三、結論與討論

基于村莊社會結構分析村域共富路徑,可以得出結論:村莊社會結構決定了村域內農民的價值規范與關系網絡,進而影響村域共富的意愿與行動空間,從而產生差異化的共富路徑。一般認為,經濟發展是實現共同富裕的根本原因,貧富差距將隨著“蛋糕的做大”逐漸縮小,也正因此,經濟發展問題被學者重視,并從經濟發展角度來探索共同富裕。經濟高質量發展對精準脫貧的如期實現十分重要,且精準脫貧與共同富裕是一脈相承的,精準脫貧解決了困擾中華民族數千年的絕對貧困問題,由絕對貧困治理邁向相對貧困治理,這離不開國家政策干預,以保證“蛋糕的分配”,在此基礎上形成“經濟發展—社會政策”對共同富裕的解釋模型。經濟發展與社會政策對實現共同富裕皆是不可或缺的宏觀變量,但共同富裕是在不同的村莊結構上落實的,宏觀變量淡化了共同富裕作用對象的差異性,這種淡化微觀差異的模式帶來解釋力的不充分。因此,解釋的困境與理論的發展都需要關注宏觀變量并未表現出的社會結構差異。

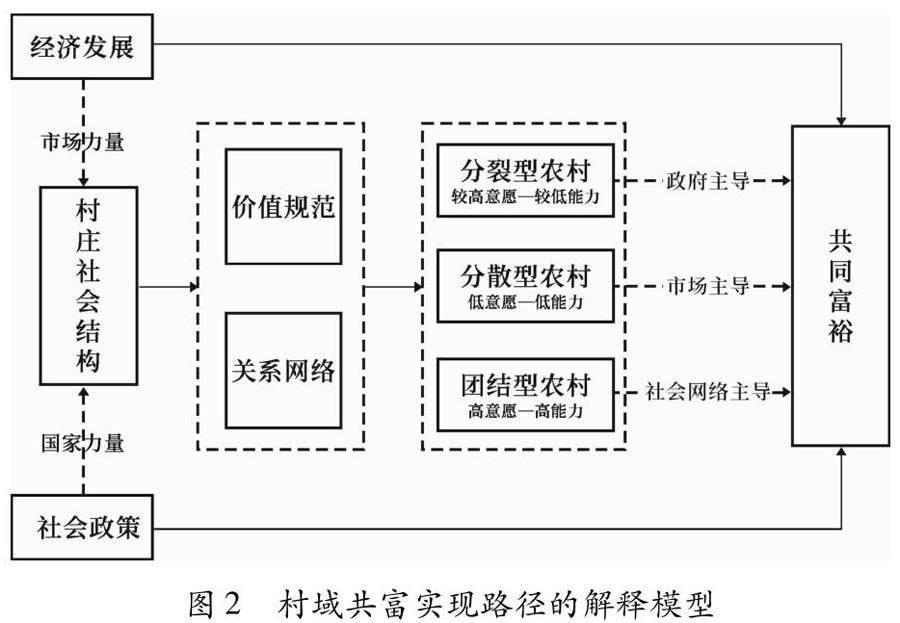

基于我國農村社會現實,本文在已有的“經濟發展—社會政策”框架中引入村莊社會結構變量。如圖2所示,村莊社會結構在兩個層面上影響共同富裕:一是直接對共同富裕的微觀參與主體施加影響,不同的村莊社會結構匹配不同的價值規范與關系網絡,進而形成不同的共富意愿與行動空間;二是間接回應經濟發展與社會政策的宏觀力量,無論是經濟發展還是社會政策都會受到村莊社會結構的作用,不同村莊社會結構承接資源嵌入的偏好不同,最終表現為不同的村莊共富實現路徑。宏觀層面與微觀層面的相互作用促使村莊社會結構產生了差異化的村域共富行為:一方面,從村莊社會結構出發,界定出不同類型村莊共同富裕的意愿與能力及其大致地域分布特征,形成有關共同富裕的“農村區域差異”的中觀層面;另一方面,村莊社會結構將宏觀層面的作用拆解,使得探究宏觀因素如何發揮作用成為可能,在此基礎上歸納不同類型村莊共富的實現路徑。引入村莊社會結構變量并非忽視經濟發展與社會政策對共同富裕的重要作用,而是使共同富裕從相關性研究轉變到解釋性分析。

經濟發展與社會政策對共同富裕的實現皆具有推動作用。就我國農民農村共同富裕道路而言,一方面,要堅持好“在高質量發展中促進共同富裕”,通過高質量發展將“蛋糕”做大,將農民農村共同富裕融入鄉村振興戰略,壯大農村集體經濟,推動農村產業發展;另一方面,綜合運用按勞分配、稅收、社會保障、轉移支付、慈善捐贈等政策手段,夯實共同富裕的制度保障,將“蛋糕”分好,不斷縮小區域差距、城鄉差距、收入差距,不斷更好地滿足人民日益增長的美好生活需要,逐步實現全體人民生活富裕、精神富足[24]。但農村的社會結構存在差異,我國共同富裕如期實現并不是簡單的“做大蛋糕”和“分好蛋糕”的問題,而是需要像精準扶貧一樣做到精準施策,注重村莊社會結構對村域共富的影響,避免國家資源輸入的“大水漫灌”,實現精準共富。從這一角度出發,我們可以對推動農民農村共同富裕形成更細微的認識。一是注重團結型村莊中農民的主體地位。團結型村莊具有良好的共富基礎,村莊中農民能夠較好地表達偏好并集體行動,國家力量只需確保共富秩序穩定。二是提高分散型村莊的自我組織能力。如果共同富裕在分散型村莊只是國家在安排一切,缺乏農民參與,其內部便會出現搭便車行為,因此,需要提高分散型村莊中農民的自我組織能力,形成真正的村莊共同體意識。在此基礎上,只有完善農村治理機制,加強對權力的制約及監督,避免“富人治村”過程中關于政治排斥和俘獲公共利益的隱憂,農民農村共同富裕在分散型村莊才能取得更好成效[25]。三是借助國家力量凝聚分裂型村莊的行動共識。由于分裂型村莊內部在“小親族”的高度競爭下難以整合村莊偏好與行動,各項有利于村莊整體的大事便難以達成一致,將國家力量引入并使其成為存在于“小親族”之上的結構性力量,分裂型村莊在這種情況更易接受國家力量干預,并將其引入村莊加以利用。需要強調的是,村莊社會結構并非一成不變的,在經濟發展與社會政策作用下,市場力量與國家力量會弱化村莊社會結構的差異。但是,社會結構轉變及共同富裕實現的過程是長久的,村莊社會結構差異在未來一段時間將持續對推進農民農村共同富裕產生影響。

[參考文獻]

[1]李實.中國特色社會主義收入分配問題[J].政治經濟學評論,2020(1):116-129.

[2]董志勇,秦范.實現共同富裕的基本問題和實踐路徑探究[J].西北大學學報(哲學社會科學版),2022(2):41-51.

[3]張暉.扎實推進農民農村共同富裕[J].紅旗文稿,2022(16):35-37.

[4]張來明,李建偉.促進共同富裕的內涵、戰略目標與政策措施[J].改革,2021(9):16-33.

[5]席恒,余澍.共同富裕的實現邏輯與推進路徑[J].西北大學學報(哲學社會科學版),2022(2):65-73.

[6]萬建武.走新時代共同富裕道路的成功實踐與創新發展:習近平扶貧論述的重大意義[J].馬克思主義與現實,2020(5):1-7.

[7]檀學文.走向共同富裕的解決相對貧困思路研究[J].中國農村經濟,2020(6):21-36.

[8]范從來.益貧式增長與中國共同富裕道路的探索[J].經濟研究,2017(12):14-16.

[9]曹亞雄,劉雨萌.新時代視域下的共同富裕及其實現路徑[J].理論學刊,2019(4):14-21.

[10]肖華堂,王軍,廖祖君.農民農村共同富裕:現實困境與推動路徑[J].財經科學,2022(3):58-67.

[11]鄭瑞強,郭如良.促進農民農村共同富裕:理論邏輯、障礙因子與實現途徑[J].農林經濟管理學報,2021(6):780-788.

[12]馮丹玥,金曉斌,梁鑫源,等.基于“類型—等級—潛力”綜合視角的村莊特征識別與整治對策[J].農業工程學報,2020(8):226-237.

[13]丁雪楓.論共同富裕視域下的道德觀念[J].廣西社會科學,2022(4):86-92.

[14]徐勇.現代國家的建構與村民自治的成長:對中國村民自治發生與發展的一種闡釋[J].學習與探索,2006(6):50-58.

[15]李松有.打贏脫貧攻堅戰后農村貧困治理的優化與升級:基于嵌入式農村扶貧實踐經驗及嵌入行為治理的思考[J].西部論壇,2020(3):27-35.

[16]Granovetter M.Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness[J].American Journal of Sociolgy,1985,91(3):481-510.

[17]賀雪峰.論中國農村的區域差異:村莊社會結構的視角[J].開放時代,2012(10):108-129.

[18]龍花樓,屠爽爽.論鄉村重構[J].地理學報,2017(4):563-576.

[19]王德福.中國鄉村社會的面子觀及其地域分布特征[J].湖南農業大學學報(社會科學版),2015(2):34-39.

[20]羅興佐.第三種力量[J].浙江學刊,2002(1):24-25.

[21]杜鵬,賀雪峰.論中國農村分家模式的區域差異[J].社會科學研究,2017(3):86-96.

[22]賀雪峰.農村社會結構變遷四十年:1978—2018[J].學習與探索,2018(11):59-65.

[23]桂華,賀雪峰.再論中國農村區域差異:一個農村研究的中層理論建構[J].開放時代,2013(4):157-171.

[24]張琦,莊甲坤,李順強,等.共同富裕目標下鄉村振興的科學內涵、內在關系與戰略要點[J].西北大學學報(哲學社會科學版),2022(3):44-53.

[25]曾建霞,楊錦秀,廖開妍.富人治村能實現“先富帶動后富”嗎?——基于四川省867個村莊的實證分析[J].農林經濟管理學報,2020(6):769-778.

[責任編輯:趙瞳]

[收稿日期]2023-12-06

[基金項目]本文為國家社科基金一般項目“農村失能老人家庭照護的社會網絡支持研究”(22BSH089)的階段性成果

[作者簡介]1.聶建亮(1985— ),男,河北石家莊人,管理學博士,西北大學公共管理學院教授、博士生導師;2.趙騰(1999— ),男,陜西咸陽人,西北大學公共管理學院碩士研究生;3.吳玉鋒(1979— ),男,河南葉縣人,西北大學公共管理學院教授、博士生導師。