新發展理念導向下高校城市地理學的教學內容體系設計探索

王洋 楊宇亮 黃金瑜

摘 要:新發展理念是我國新時代戰略性、綱領性、引領性的發展導向。城市是貫徹新發展理念進而推動高質量發展的核心地域類型,高校城市地理學的教學內容設計應緊密圍繞新發展理念開展。本文在分析新發展理念與當前主流城市地理學教學內容對應關系的基礎上,提出了新發展理念導向下城市地理學課程內容體系探索思路與教學內容建議。主要思路包括:探索建立新發展理念導向下的“15+1”課程內容體系;補充“創新”和“開放”內涵的課程內容;對“協調、綠色、共享”內涵支撐的完善和充實;新增城市發展戰略與規劃內容并融入新發展理念;通過教學內容設計,使每個章節都有相應教學內容對應體現新發展理念的內涵。上述探索可推動城市地理學的教學內容更契合新發展理念、更符合國家需求,也可為相關教學人員提供教學設計參考。

關鍵詞:城市地理學;教學內容體系設計;新發展理念

中圖分類號:G642? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ?文章編號:1005-5207(2024)05-0076-05

新發展理念是創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,是新時代管全局、管根本、管長遠的戰略性、綱領性、引領性發展理念導向,也是推動高質量發展的核心路徑。黨的二十大報告指出:必須完整、準確、全面貫徹新發展理念。在這樣的背景下,高校教學應緊密融入和傳授新發展理念。部分教師在中學地理教學中也開展了融入新發展理念的實踐[1,2]。城市是貫徹新發展理念進而推動高質量發展的核心地域。城市地理學主要研究不同地理環境下城市的形成、發展、組合分布和空間結構變化規律[3]。在全面貫徹新發展理念的時代背景下,高校本科階段的城市地理學教學應緊密圍繞新發展理念,探索符合時代需求的教學課程內容設計。

1997年,許學強、周一星、寧越敏編著了經典的《城市地理學》教材[4],并分別于2009年和2022年更新了第二、三版。該教材版本修訂的過程也是城市地理學教學內容不斷改革、完善和更新的過程,為我國城市地理學的教學和學科發展做出了重大貢獻。1998年,閆小培等從師資素質提升強化、教學文件規范、多媒體應用和教材編寫等方面探索和總結了城市地理學課程建設思路[5]。隨著城市地理學在高校相關專業開設范圍和影響力的不斷擴大,城市地理學的課程改革和內容設計探索不斷增多。例如,注重實例講授[6]、注入新的城市發展觀念并增加案例[7]、契合當前國土空間規劃需求[8]并培養空間規劃人才的改進思路[9]。此外,學者們分別從翻轉課堂與自主學習[10-11]、面向不同專業的因材施教和差異化教學[12]、混合式教學[13]、思政教學元素融入[14]、慕課作為教學工具的應用[15]等方面探索了城市地理學教學方法的改革。上述研究從多個視角對城市地理學的教學改革和課程設計提出了建設性意見和有益探索。但截至目前,仍然缺乏對新發展理念導向下城市地理學教學內容設計的探索,因而,本文重點聚焦這一議題。盡管目前的主流城市地理學教材體現了新發展理念中的相應內涵,但在實際教學內容設計中,教學人員仍可進一步拓展和完善,以更加契合新發展理念的時代需求;對于城市發展中遇到的新情況、新問題,以及當前的學術前沿問題,也可予以相應補充。

鑒于此,本文在分析新發展理念與現有城市地理學教學內容對應關系的基礎上,探索契合新發展理念導向下的城市地理學課程體系設計與完善思路,進而提出教學內容體系設計建議,以期推動城市地理學的教學內容更契合新發展理念,更符合國家需求,同時也為該課程的相關教學人員提供相應教學設計參考。

一、新發展理念內涵及其在當前主流城市地理學教材中的體現

1.新發展理念的主要內涵

新發展理念是創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,該理念在某種程度上也是高質量發展的內涵要求,深刻揭示了實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續發展的必由之路。創新發展注重的是解決發展動力問題,主要關注創新能力、科技發展水平、科技對經濟社會發展的支撐能力、科技對經濟增長的貢獻率等;協調發展注重的是解決發展不平衡問題,著重解決區域差異、城鄉差異、經濟和社會差異、物質文明和精神文明差異等;綠色發展注重的是解決人與自然和諧問題,主要關注資源約束、環境污染、生態系統、清新空氣、干凈飲水、安全食品、優美環境等領域;開放發展注重的是解決發展內外聯動問題,包括對外開放水平、利用國際國內兩個市場、利用國際國內的資本和技術、國際經濟話語權和國際規則等;共享發展注重的是解決社會公平正義問題,重點關注分配問題、收入差距、公共服務差距、共享發展成果、制度設計等方面。

2.新發展理念與當前主流城市地理學教學內容的對應關系

當前我國高校本科教學使用的城市地理學經典主流教材主要是《城市地理學(第三版)》(許學強,周一星,寧越敏編著)[3]和《城市地理學》(彭翀等編著)[16]。這兩本教材為我國城市地理學的本科教學提供了堅實支撐,做出了重要貢獻。另外,國內編寫的其他相關參考書目主要有:《中國城市地理》(顧朝林等著)[17]、《城市地理學思想與方法》(柴彥威等著)[18]、《城鎮化與城市地理學》(方創琳著)[19]等。這些參考書目兼具學術價值和教學參考價值,也是城市地理學教學過程中非常值得參考和學習的書籍。

以兩本主流城市地理學教材為對象,剖析新發展理念與現有城市地理學核心教學內容的對應關系,結果表明,《城市地理學(第三版)》(許學強,周一星,寧越敏編著)深刻體現新發展理念內容的節數約13節,約占全部55節的23.64%;《城市地理學》(彭翀等編著)涉及新發展理念的節數約10節,約占全部38節的26.32%。這說明,當前主流教材顯著涉及新發展理念的教學內容占比仍有待提升,尤其是“創新”和“開放”兩方面涉及不多。因此,在城市地理學課程教學的內容體系設計中,在參考上述兩本主流教材的基礎上,可進一步補充完善體現新發展理念的教學內容,這也是本文探索城市地理學教學內容設計的原因和切入點。

二、新發展理念導向下的城市地理學課程內容體系設計思路

在新發展理念導向下,課程教學內容體系的設計應著重加強補充“創新”和“開放”兩個方面的內容,并對“協調、綠色、共享”的內涵支撐進行完善和充實。基于該導向,本文在開展課程體系設計時,以兩本主流城市地理學教材為基礎,設置了15個章節的教學內容,分別為:緒論、城市發展歷程與動力、城市地域與城鄉劃分、城市化、城市體系、城市職能與性質、城市住房、城市社會、城市用地、城市交通、城市產業與創新、城市安全與基礎設施、城市環境與景觀、城市發展戰略與規劃、城市地理的科學研究。此外,還設置了一次城市地理實踐內容,與15個章節的教學內容共同構成城市地理學“15+1”的課程內容體系。

1.補充“創新”內涵的課程內容

第一,在傳統城市產業的教學內容中,增加創新領域的內容份額,將創新與產業列于同等重要的地位,直接體現在“城市產業與創新”一章的名稱中。在本章教學內容中,補充城市創新產業與創新園區、城市創新要素、智慧城市與數字城市三節內容;第二,增加“城市地理的科學研究”獨立章節,以城市地理領域的科學研究為案例,增強學生的創新能力和創新素養,培養學生的創新精神和科學探索精神;第三,在“城市體系”章節的“城市網絡”中,新增創新網絡的內容。通過上述內容的補充,使學生能夠理解城市創新空間的特征及創新要素的構成,了解創新型城市、智慧城市、數字城市和創新網絡的基本議題及發展趨勢,同時,能夠積極參與到城市創新活動中,掌握一定的城市創新空間識別方法和創新網絡探索方法,了解城市地理的學術創新思路和方式。

2.補充“開放”內涵的課程內容

第一,在“城市發展歷程與動力”章節,補充世界城市與全球城市作為單獨一節;第二,在“城市地域與城鄉劃分”章節的“城市群、都市圈”的教學內容中,補充更多的國際案例;第三,在“城市化”這一章節,補充當代世界城市化特點的內容;第四,在“城市體系”章節,新增“世界城市體系”作為單獨一節。在“城市間的相互作用、城市網絡、城市流”的教學中,融入“對外開放”“國際國內雙循環”的內容。通過上述內容的補充設置,使學生理解世界城市與全球城市的概念、特點與形成機制,了解國際著名城市群、都市圈的特點和世界城市化的最新趨勢,能夠從“對外開放”“國際國內雙循環”的背景下,分析跨國城市間的相互作用,增強全球化意識,擴大國際視野;能夠積極主動適應不斷變化的國內外形勢和環境,具備獲取全球知識的能力。

3.充實完善“協調”領域的課程內容

第一,在“城市社會”章節中更加重視闡述“城市社會空間質量”和“城市社會問題”,將其作為重要的兩節內容講述,并融入協調領域中的經濟和社會差異、物質文明和精神文明差異的內涵;第二,在主流教材涉及的中國城鄉劃分、城市化、城市體系、城市職能的教學內容中,著重加強城鄉二元分割、城鄉差異、不同區域間的城市分化、城市間協調相關內容的教學份額。通過上述內容的充實,使學生具備系統觀、全局觀和大局意識,能夠在跨文化背景下進行溝通和交流。

4.充實完善“綠色”領域的課程內容

第一,設置“城市環境與景觀”作為獨立一章,主要內容包括:城市環境污染、城市環境保護與環境治理、城市建成環境、城市社會環境、宜居城市、生態城市、城市綠地系統、城市景觀系統等。相比于主流教材,對“綠色”的課程內容設置更為豐富、份額更高;第二,在“城市用地”“城市交通”“城市產業與創新”“城市安全與基礎設施”這4個章節的內容設置中,以綠色發展理念為導向,注意滲透和強化集約節約的用地規劃布局、綠色低碳出行、綠色節能環保導向的產業發展、綠色低碳技術創新、綠色生態導向的基礎設施建設等教學內容。通過上述內容的完善,使學生具有良好的環境保護意識和可持續發展理念,能夠理解和評價針對城市地理復雜專業實踐對環境、社會可持續發展的影響。

5.充實完善“共享”領域的課程內容

第一,單獨設置“城市住房”“城市社會”作為兩個獨立章節。在城市住房方面,設置城市住房問題(住房擁擠、住房分化等)、城市住房階層/房地產階層、城市住房價格等內容,基于“住有所居”的住房理念,從居住公平的角度體現“共享”理念。在城市社會方面,講授城市社會階層、城市社會空間、城市社會問題等內容,著重分析城市社會階層分化、社會空間分異、城市就業、貧困、老年人(老齡化/養老)、種族爭端(限西方國家)等問題。相比于主流教材,明顯增加了“共享”領域的內容份額;第二,在“城市用地”“城市交通”“城市安全與基礎設施”“城市環境與景觀”4個章節中,強調面向全體居民的公共空間布局,滲透公共服務設施、交通設施、市政基礎設施、安全設施、公園綠地的公共屬性理念,維護上述公共設施的空間公平與空間正義;第三,在“城市地域與城鄉劃分”“城市化”兩章節的教學內容設計中,不僅“就城市論城市”,更注重“城鄉統籌”,進而體現城鄉“共享”理念。通過上述內容的完善,使學生具有強烈的社會責任感,能夠基于城市地理學的專業知識合理分析城市問題,對社會、健康、安全、法律及文化產生積極影響并做出科學規劃決策,在工程實踐工作和相關戰略決策工作中堅持公眾利益優先。

6.新增城市發展戰略與規劃的課程內容并融入新發展理念

新增“城市發展戰略與規劃”章節,使學生了解城市地理學的現實應用。以新發展理念為指導,以高質量發展為目標,開展城市發展戰略與規劃的教學設計。該章內容以導論和案例分析為主,并加入城市規劃實務,主要體現城市地理學在城市發展戰略與規劃等現實工作中的應用,其教學導向與單獨的“城市規劃”或“城市發展戰略”課程有一定區別。

三、新發展理念導向下的城市地理學教學內容體系構想

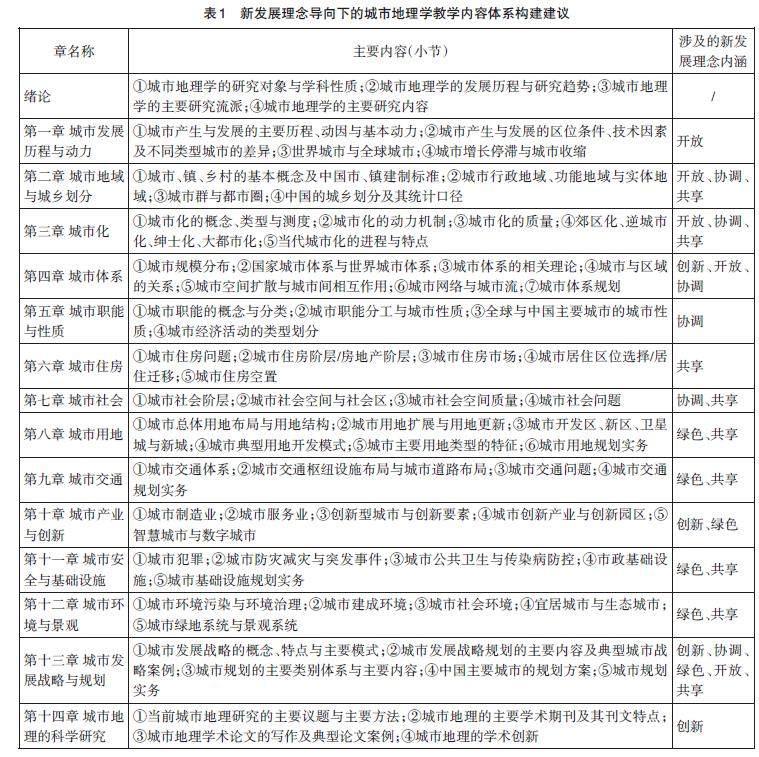

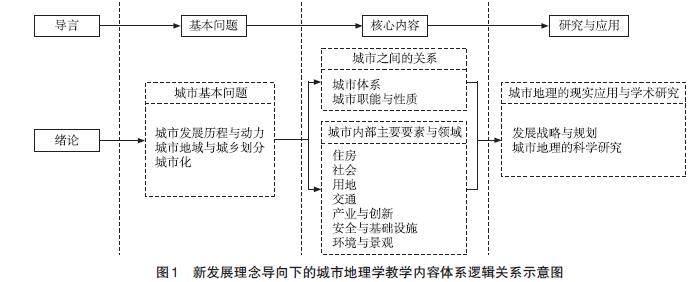

1.城市地理學總體教學內容體系構建建議

基于前述城市地理學課程內容體系探索思路,在新發展理念導向下,提出總體課程教學內容體系構建的建議(表1)。在總計15個章節的教學內容中,除緒論外,可歸納為城市基本問題、城市之間的關系、城市內部主要要素與領域、城市地理的現實應用與學術研究4篇,其邏輯關系可歸納為“基本問題→核心內容→研究與應用”(圖1)。第一篇是城市基本問題,包括城市發展歷程與動力、城市地域與城鄉劃分、城市化3個章節;第二篇是城市之間的關系,包括城市體系、城市職能與性質2個章節。第一、二篇沿襲了《城市地理學(第三版)》(許學強,周一星,寧越敏編著)的內容;第三篇分別講授城市內部主要要素與領域,相比于主流教材,將每個要素(領域)單獨作為一個章節,包括城市的住房、社會、用地、交通、產業與創新、安全與基礎設施、環境與景觀,共7個章節;第四篇包括城市發展戰略與規劃、城市地理的科學研究兩方面的內容,分別對應該學科的現實應用與科學研究。在各章內小節的教學設計中,以較為完整獨立的知識點作為一個小節。該課程內容的小節數相對較多,在實際教學過程中,可根據內容情況和不同專業的培養側重點差異,在一節課(一般為45分鐘)選擇1~3個小節內容進行講授。

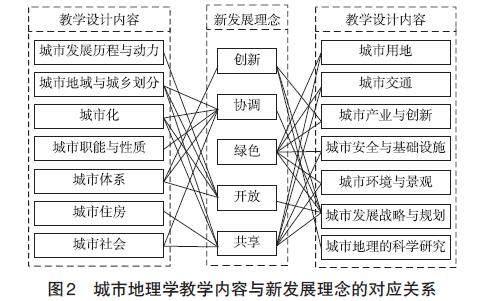

2.教學設計內容與新發展理念的對應關系

上述課程設計中,除緒論外,14個章節都有部分教學內容對應體現新發展理念的內涵。這14章與新發展理念的對應關系如圖2所示。分別有4個章節的內容體現了創新,6個章節內容體現了協調,6個章節內容體現了綠色,5個章節內容體現了開放,9個章節內容體現了共享。

3.課程內容設計體系的主要特色

該課程內容體系的特色體現在:一是大幅增加了城市內部主要要素與領域的內容份額,并將這些議題單列成章,呼應了當前城市地理學術研究的主要領域與議題,同時也更加契合城市規劃等現實應用需求;二是將城市住房、城市社會、城市創新等議題作為重要的教學內容,與國際城市地理的研究重點和熱點接軌;三是以最新的前沿研究案例或現實問題為教學導入主線,串聯理論、概念、機制、模式等基本科學問題,將抽象的理論問題融會到城市地理的現實問題和案例研究中,更容易加深學生的理解。

四、結語

通過對高校城市地理學課程教學內容設計的探索,期望在城市地理學的本科教學過程中,充分貫徹和融入新發展理念,使城市地理學的教學內容更契合國家需求,培養的人才也更具備踐行新發展理念的基本素質和能力。同時,該探索嘗試的課程設計也將助推城市地理學課程成為地理學或城鄉規劃學本科教學過程中貫徹新發展理念的樣板和課程載體。

參考文獻:

[1] 閆佳音,金如委.綠色發展理念融入高中地理教學的內容統整與路徑探索[J].地理教育,2023(10):44-49.

[2] 吳春燕.人與自然和諧共生理念融入中學地理教學的思考[J].地理教育,2023(8):8-12.

[3] 許學強,周一星,寧越敏.城市地理學(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2022.

[4] 許學強,周一星,寧越敏.城市地理學[M].北京:高等教育出版社,1997.

[5] 閻小培,李立勛,周春山.積極進取開拓前進──城市地理學課程建設總結[J].中山大學學報論叢,1998(2):109-112.

[6] 符娟林.城市規劃專業“城市地理學”課程教學方法與實踐探討[J].教育教學論壇,2012(S5):84-85.

[7] 王少劍,莫惠斌.新型城鎮化背景下城市地理學教學改革芻議[J].高教學刊,2020(36):138-141.

[8] 黃夢石,肖少英.面向國土空間規劃的“城市地理學”教學改革研究——以河北工業大學城鄉規劃專業為例[J].教育教學論壇,2022(39):61-64.

[9] 馬國強.面向國土空間規劃的城市地理學教學改革研究[J].高等理科教育,2023(3):63-70.

[10] 毛廣雄.基于翻轉課堂理念的《城市地理學》教學實踐與思考[J].地理教學,2015(24):4-6.

[11] 楊曉楠,王林申,趙靜,等.翻轉課堂理念下城鄉規劃專業城市地理學課程教學模式探討[J].教育教學論壇,2020(25):245-246.

[12] 吳希媛,宋紅麗,張繼文,等.針對不同專業的《城市地理學》課程差異化教學模式探討[J].當代教育實踐與教學研究,2019(5):65-66.

[13] 盧燕.人文地理與城鄉規劃專業城市地理學課程混合式教學的應用——以“城市社會空間”章節為例[J].教育觀察,2021,10(41):114-116,120.

[14] 江進德,盧舒程,許媛媛,等.“城市地理學”課程思政教學實踐研究[J].池州學院學報,2022,36(6):121-123.

[15] 吳沖.慕課在城市地理學教學中的應用探究[J].教育信息化論壇,2023(2):24-26.

[16] 彭翀.城市地理學[M].北京:中國建筑工業出版社,2020.

[17] 顧朝林.中國城市地理[M].北京:商務印書館,1999.

[18] 柴彥威.城市地理學思想與方法[M].北京:科學出版社,2012.

[19] 方創琳.城鎮化與城市地理學[M].北京:科學出版社,2023.