合肥市某口腔醫院學齡前兒童齲齒發病率和致病因素調查分析

汪 婧 陶 冶 徐秀敏

齲齒是口腔健康領域中最為普遍的慢性疾病,在學齡前兒童中尤為嚴重[1],目前已經成為一個嚴峻的公共衛生問題[2]。齲齒通常是口腔微生物與宿主間的平衡遭到各種因素的干擾導致,兒童較成人更易受到影響,嚴重影響其局部和全身健康[1-3],增加家庭負擔。全國第三、四次流調結果顯示,兒童齲齒患病率呈上升趨勢[4-5],且不同地域影響因素不一[6-7],綜合數據的缺乏,導致早期干預存在挑戰。為了解合肥市某口腔醫院學齡前兒童口腔健康狀況,本研究對2020年1月至2023年7月間在合肥口腔醫院問診的學齡前兒童齲齒情況進行統計分析,為本地學齡前兒童的齲病預防保健工作提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2020年1月至2023年7月于合肥市口腔醫院就診的154 名學齡前兒童相關資料,其中男性83例,女性71例,年齡3~7 歲。根據口腔健康情況,根據《兒童口腔醫學》(第三版)的診斷標準[8]分為有齲組124例和無齲組30例。入組兒童接受全面口腔健康檢查的同時,通過電子病例系統和問卷星APP 收集相關信息,包括自身因素、家庭因素、預防保健因素和飲食因素,其中父母加班指加班時長超過36 小時/月;高等教育 、從事醫療工作和具備口腔知識分別指父母雙方至少有一人的學歷達到大專及其以上水平、從事醫療衛生內工作和了解巴氏刷牙法、窩溝封閉對預防齲齒的作用,以及熟悉口腔保健方式和常見兒童口腔疾病等知識[9];居住市區表示在合肥市內,包括蜀山區、廬陽區、包河區、經開區,不包括長豐、廬江、肥西、肥東和巢湖。

納入標準:①合肥市四縣一市常住居民;②能夠理解并遵守說明;③得到兒童監護人知情同意。排除標準:①不配合檢查;②問卷和基本信息收集不完整或不準確。本研究遵循赫爾辛基宣言,且獲得我院倫理道德委員會批準(編號:2024LW006),所有研究對象必須遵守自愿參與的原則,并通過APP 簽署知情同意書。

1.2 方法 口腔檢查方法、內容以及質量控制均按照第四次全國口腔健康流行病學調查方法[10]嚴格執行,采用統一的人工光源進行檢查,使用平面鏡和探針進行視覺檢查和探測,對恒牙、乳牙和齲失牙3 個方面的口腔狀況進行檢查;對于不易在肉眼看到的齲病,特別是在牙齒的凹陷和難以觀察的區域,則使用X 射線檢查明確牙齒內部的齲洞和損傷情況。檢查項目包括有無齲齒、已充填有齲、已充填無齲、因齲缺失、因其他原因失牙、窩溝封閉等,以明確齲病情況。所有口腔健康檢查由具備中級及以上職稱的口腔醫師進行。

1.3 統計學方法 使用SPSS 26.0 進行統計分析。非正態分布的數據以M(P25,P75)表示,組間比較采用Mann-WhitneyU檢驗;計數資料用頻數或率表示,并使用χ2檢驗或連續校正χ2檢驗進行比較。采用多因素logistic 回歸分析患兒齲病發生的影響因素,并使用Medcala 18.11.3 軟件繪制森林圖。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

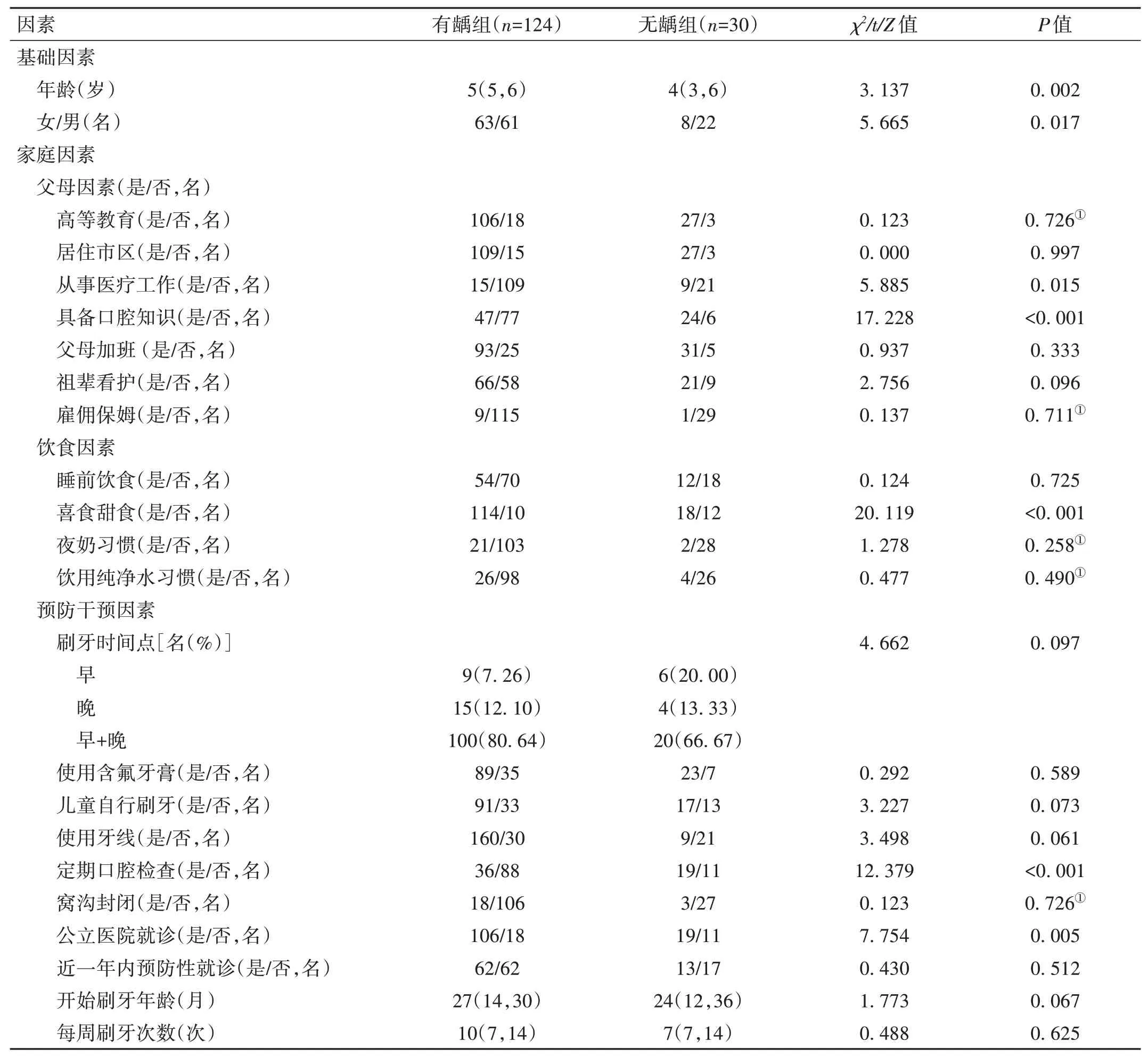

2.1 單因素分析 154 名兒童納入研究,齲病率為80.52%。單因素分析結果顯示,兩組患兒年齡、性別和喜食甜食、公立醫院就診、父母具備口腔知識、從事醫療工作、定期口腔檢查占比比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 學齡前兒童齲病單因素分析

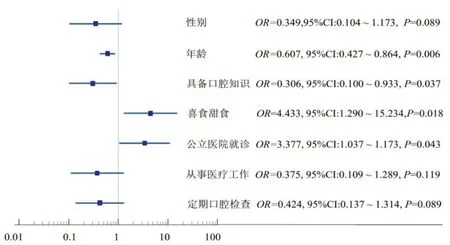

2.2 多因素logistic 回歸分析 將單因素分析中差異有統計學意義的變量為自變量(連續變量以原值錄入),以是否有無齲齒(有=1,無=0)作為因變量,采用Enter 法進行多因素二元logistic 逐步回歸,結果顯示,年齡增加、喜食甜食和公立醫院就診是這類患兒發生齲病的危險因素,具備口腔知識是其保護因素。見圖1。

圖1 學齡前兒童齲病影響因素logistic回歸分析森林圖

3 討論

齲齒是威脅兒童,尤其是學齡前兒童口腔健康的重要疾病。我國口腔健康流行病學調查結果,5 歲兒童齲齒患病率在60%以上,呈上升趨勢,但不同地區齲病發生率及影響因素存在差異[11]。本研究154 名學齡前兒童齲齒患病率為80.52%,高于全國平均水平。這可能與此次調查患者地域和入組群體有關,雖然這一調查僅針對前來問診的患者,但較高的患病率仍是一個嚴峻的公共問題。

在不同的研究中,性別、年齡與兒童齲齒的相關性存在差異。在本次調查中,女性患兒齲齒的患病率高于男性患兒(81.25% 比 69.72%,P<0.05),這與國外研究結果一致[12]。這一差異可能與女孩的乳牙較男孩更早萌出有關,進一步增加了患病風險。本研究還顯示,兒童齲齒的發表率隨年齡增加而上升,與其他研究結果一致[13]。分析原因可能是年齡越大,暴露于齲病因素(如菌斑和細菌的積累、不良口腔健康行為)的時間越長[14]。此外,隨著年齡的增長,兒童學習壓力增加,減少了對口腔健康的關注也促進齲病的發生。

家庭因素對兒童齲齒的發生有重要影響,這一觀點得到了大量研究的支持。本研究結果表明,從事醫療工作和具備口腔健康知識的父母在減少兒童齲齒發病率方面起著積極而關鍵的作用,進一步證實了其他研究結果[15-16]。這一結果可能有幾個潛在原因:①由于調查的時間跨度從2020年至2023年,因新型冠狀病毒肺炎疫情的影響[17],導致許多兒童難以獲得及時診療[18];②作為醫務工作者,他們不僅有更強的預防意識,且在封控限制期間仍能獲得一定的醫療資源,這對齲病的預防更為關鍵。

甜食,可導致多種疾病[19],也是影響齲齒的重要因素。本次調查顯示,有齲組喜食甜食比例明顯高于無齲組(91.94% 比 60.00%),且logistic 回歸結果表明,喜食甜食是齲病發生的危險因素,這與國內指南共識一致[20-22]。其原因為甜食一般含高糖、粘稠和乳制品等,易黏附在牙齒上;過度攝入含糖飲料和糖果可以降低口腔環境的pH 值,促進酸性侵蝕,增加齲病易感性;學齡前兒童睡眠時間較長,期間唾液分泌減少,口腔緩沖能力降低,利于細菌滋生,進一步增加患病風險。

本研究結果顯示,有齲組接受定期口腔檢查的兒童比例明顯低于無齲組(29.03% 比 63.33%),與國內部分研究結果一致[23]。通過定期檢查,可以監控口腔健康情況,及時發現問題并干預,這對降低齲病易感性至關重要。同時,此次調查中,患兒公立醫院就診的比例明顯高于其他醫院。其原因在于,在國內無論是診療還是預防性問診,患者仍以公立醫院問診為主。值得注意的是,即便是無齲組,患兒監護人也傾向于公立醫院就診,這種信任通常歸因于公立醫院提供合格醫療專業人員和先進的醫療技術[24-25]。

綜上所述,學齡前兒童齲病患病率較高,且影響因素較多。因此,在日常預防保健工作中,應著重提高患兒監護人口腔知識水平,幫助學齡前兒童養成健康的飲食習慣,并定期進行口腔檢查;對于大齡兒童和女童,則應給予更多的關注。同時由于患者多數選擇公立醫院就診,可導致醫療資源擠兌,這需進一步提升非公立醫院的診療水平,以提高患者就醫滿意度[26],改善就醫供需問題,助力齲病的防治。