土地集約利用與經濟高質量發展的耦合協調及障礙度分析

? 陳藝元 ?

摘要: 基于多因素綜合評價法對環長株潭城市群8個城市的土地集約利用水平與經濟高質量發展水平進行了評價,在此基礎上采用耦合協調度模型、相對發展度模型探討二者耦合協調關系的時空演變特征,并引入障礙度模型分析障礙因子。結果表明:(1)研究期內各市的土地集約利用水平及經濟高質量發展水平均呈上升趨勢,但各市之間發展差距不斷擴大;(2)城市群土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調性趨向優化,發展狀態由失調衰退階段進入基本協調階段,且同步發展型城市數量不斷增加,兩大子系統明顯得到改善;(3)人均建設用地面積、人均旅游外匯收入、每萬人國際互聯網戶數、貨物進出口總額占GDP比重是阻礙城市群土地利用與經濟發展協調性的主要障礙因素。

關鍵詞:? 土地集約利用;經濟高質量發展;耦合協調;障礙度

中圖分類號:F293.2文獻標識碼:A文章編號:1006-060X(2024)03-0069-08

Coupled Coordination and Obstacle Degree Analysis of Intensive Land Utilization and High-Quality Economic Development: A Case Study of Urban Agglomerations

Around Changsha-Zhuzhou-Xiangtan

CHEN Yi-yuan

(School of Geographical Sciences, Hunan Normal University, Changsha 410000, PRC)

Abstract: This paper evaluated the levels of intensive land utilization and high-quality economic development of eight cities in urban agglomerations around Changsha-Zhuzhou-Xiangtan based on the multi-factor comprehensive evaluation method. On this basis, the coupled coordination degree model and relative development degree model were used to explore the temporal and spatial evolution characteristics of the coupled coordination relationship between them, and the obstacle degree model was introduced to analyze the obstacle factors. The results show that: (1) during the research period, the levels of intensive land utilization and high-quality economic development in each city show an upward trend, but the development gap between cities continues to widen; (2) the coupled coordination between intensive land utilization and high-quality economic development in the urban agglomerations tends to be optimized, and the development status has entered a basic coordination stage from the stage of imbalance and decline; the number of cities with synchronous development is constantly increasing, and the two major subsystems have significantly improved; (3) the area of built-up land per capita, foreign exchange income from tourism per capita, the number of households with international Internet per 10 000 people, and the total amount of import and export of goods as a percentage of GDP are the main obstacles to the coordination of land utilization and economic development in urban agglomerations.

Key words:intensive land utilization; high-quality economic development; coupled coordination; obstacle degree

黨的二十大報告強調,全面建設社會主義現代化國家開局起步關鍵時期的主要目標任務之一就是“經濟高質量發展取得新突破”[1]。城市群作為推動社會經濟快速發展的重要引擎,是實現我國高質量發展的重要承載體[2]。土地是社會經濟發展的空間載體,在我國大多數地區,尤其是經濟比較發達的城市群地區,各項經濟建設活動引起了對土地需求的大幅上升,而土地作為不可再生資源,其面積具有有限性,隨著經濟的快速發展,二者之間的矛盾越發凸顯[3],由此導致的土地利用結構不合理、土地利用效率低下等問題嚴重制約了城市群經濟社會的發展。土地集約利用與經濟高質量發展相互促進,彼此影響。一方面,隨著土地投資強度和產出效益的增強,城市群土地集約利用水平相應得到提升,同時也會促進城市群經濟發展;另一方面,土地粗放、低效利用會加劇土地供需矛盾,降低經濟發展質量,不利于經濟可持續發展。因此,研究城市群土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調性,對促進城市群持續健康發展具有重要意義。

從已有文獻來看,目前已經形成了一套相對成熟的土地集約利用評價體系,在研究對象方面,大多比較關注經濟帶[4]、省域[5]、開發區[6]和單一城市[7]等尺度的區域,研究方法主要涉及熵權法[8]、TOPSIS模型[9]、主成分分析法[10]等。此外,也有部分學者在土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調方面開展了探索性研究[11]。總體來看,土地集約利用相關研究比較成熟,有關土地集約利用與經濟高質量發展研究相對割裂,鮮有研究探討二者的耦合協調性,且研究區域以城市為主,對經濟活躍的城市群探討較少。鑒于此,筆者以環長株潭城市群為研究對象,結合時代背景,構建土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調評價指標體系,運用耦合協調度模型、核密度分析、相對發展度模型及障礙度模型等方法對土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調關系及障礙因素進行分析,旨在為環長株潭城市群土地利用與經濟發展提供一定的借鑒與參考。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

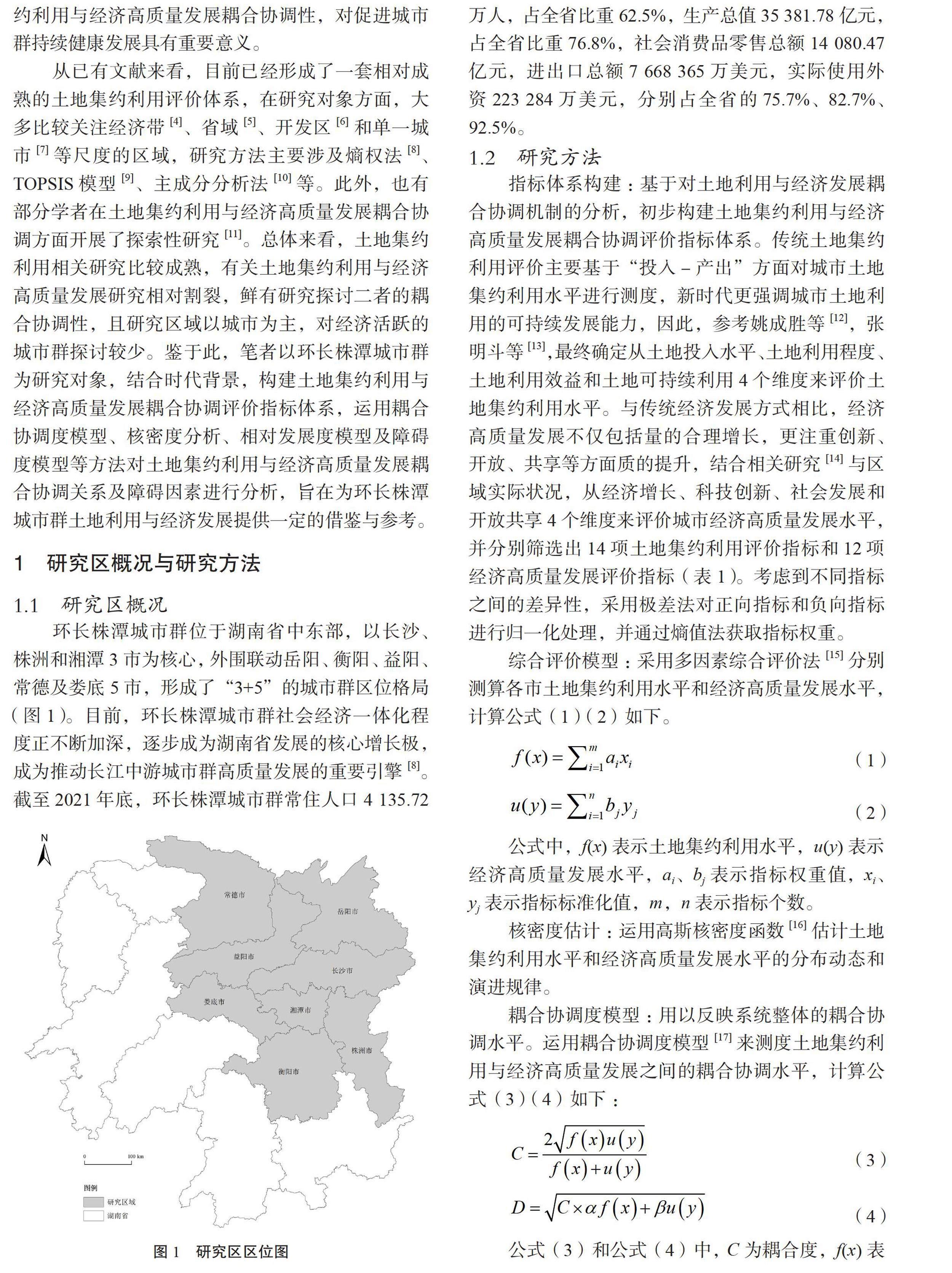

環長株潭城市群位于湖南省中東部,以長沙、株洲和湘潭3市為核心,外圍聯動岳陽、衡陽、益陽、常德及婁底5市,形成了“3+5”的城市群區位格局(圖1)。目前,環長株潭城市群社會經濟一體化程度正不斷加深,逐步成為湖南省發展的核心增長極,成為推動長江中游城市群高質量發展的重要引擎[8]。截至2021年底,環長株潭城市群常住人口4 135.72萬人,占全省比重62.5%,生產總值35 381.78億元,占全省比重76.8%,社會消費品零售總額14 080.47億元,進出口總額7 668 365萬美元,實際使用外資223 284萬美元,分別占全省的75.7%、82.7%、92.5%。

1.2 研究方法

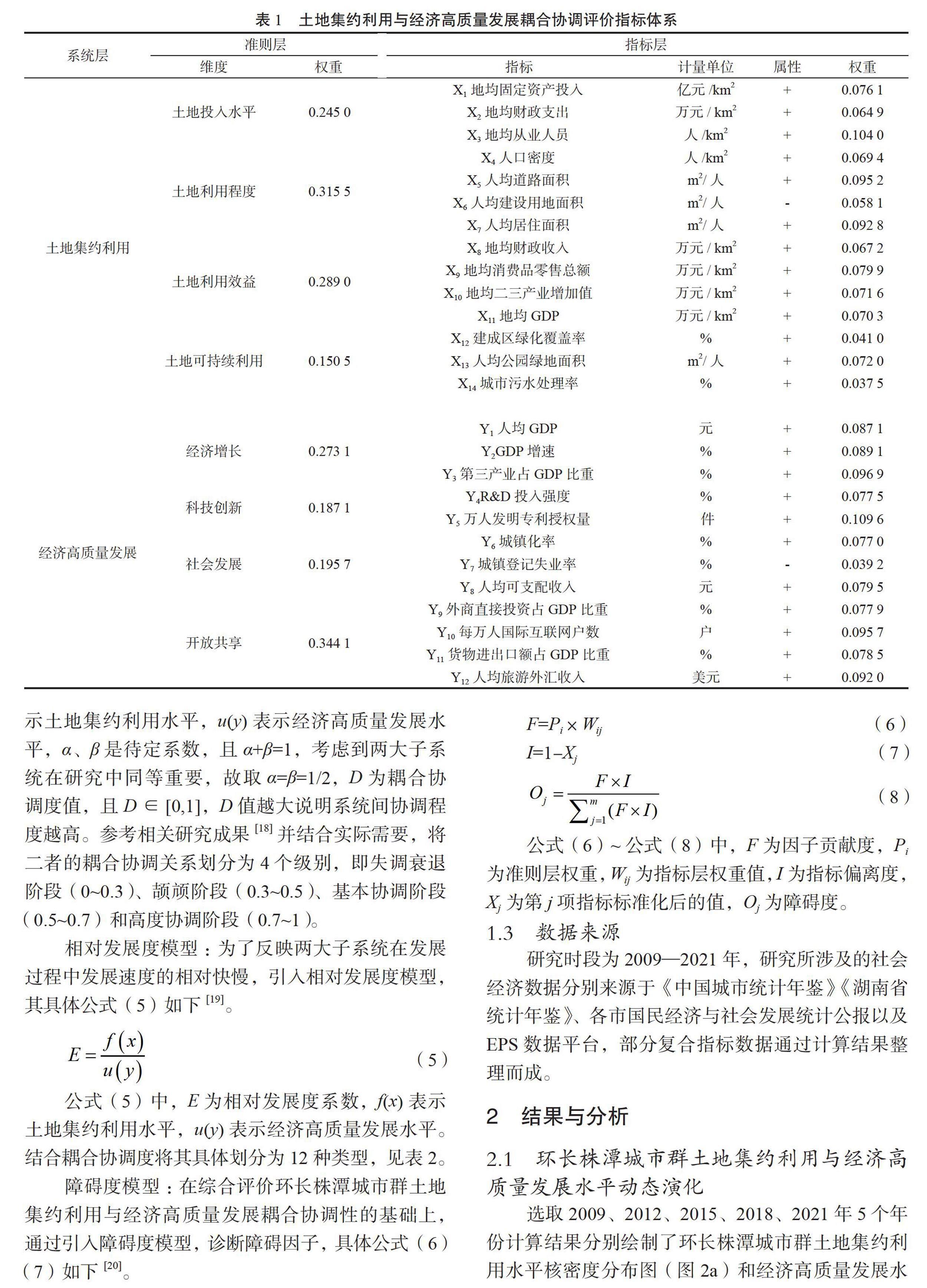

指標體系構建:基于對土地利用與經濟發展耦合協調機制的分析,初步構建土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調評價指標體系。傳統土地集約利用評價主要基于“投入-產出”方面對城市土地集約利用水平進行測度,新時代更強調城市土地利用的可持續發展能力,因此,參考姚成勝等[12],張明斗等[13],最終確定從土地投入水平、土地利用程度、土地利用效益和土地可持續利用4個維度來評價土地集約利用水平。與傳統經濟發展方式相比,經濟高質量發展不僅包括量的合理增長,更注重創新、開放、共享等方面質的提升,結合相關研究[14]與區域實際狀況,從經濟增長、科技創新、社會發展和開放共享4個維度來評價城市經濟高質量發展水平,并分別篩選出14項土地集約利用評價指標和12項經濟高質量發展評價指標(表1)。考慮到不同指標之間的差異性,采用極差法對正向指標和負向指標進行歸一化處理,并通過熵值法獲取指標權重。

綜合評價模型:采用多因素綜合評價法[15]分別測算各市土地集約利用水平和經濟高質量發展水平,計算公式(1)(2)如下。

1.3 數據來源

研究時段為2009—2021年,研究所涉及的社會經濟數據分別來源于《中國城市統計年鑒》《湖南省統計年鑒》、各市國民經濟與社會發展統計公報以及EPS數據平臺,部分復合指標數據通過計算結果整理而成。

2 結果與分析

2.1 環長株潭城市群土地集約利用與經濟高質量發展水平動態演化

選取2009、2012、2015、2018、2021年5個年份計算結果分別繪制了環長株潭城市群土地集約利用水平核密度分布圖(圖2a)和經濟高質量發展水平核密度分布圖(圖2b),用以表示年際整體變化情況。根據圖2a,從位置來看,5個年度的土地集約利用綜合水平核密度分布曲線整體呈現右移態勢,綜合水平值變化范圍不斷擴大,說明研究期內環長株潭城市群土地集約利用水平不斷提高;從波峰的演變來看,主要以單峰形態為主,說明不存在地區極化現象;從分布形態來看,右拖尾存在逐年拉長現象,分布延展性存在一定程度的拓寬,且峰度由“窄而尖”變為“扁而寬”,意味著城市群內部土地集約利用水平的空間差距正在不斷擴大。根據圖2b,就波峰演變來說,波峰形態從雙峰向單峰演變,表明環長株潭城市群經濟高質量發展水平極化現象在減弱;波峰位置隨時間的推移不斷呈現向右移動的態勢,表明研究期內經濟高質量發展水平不斷上升;2012年峰值最高,隨后峰值隨時間的變化不斷降低且寬度加大,表明城市群內部之間經濟高質量發展水平的絕對差距正在擴大,但該情況在2021年有所好轉,其峰值寬度收窄,右尾延展性有所收縮。

2.2 城市群土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調性分析

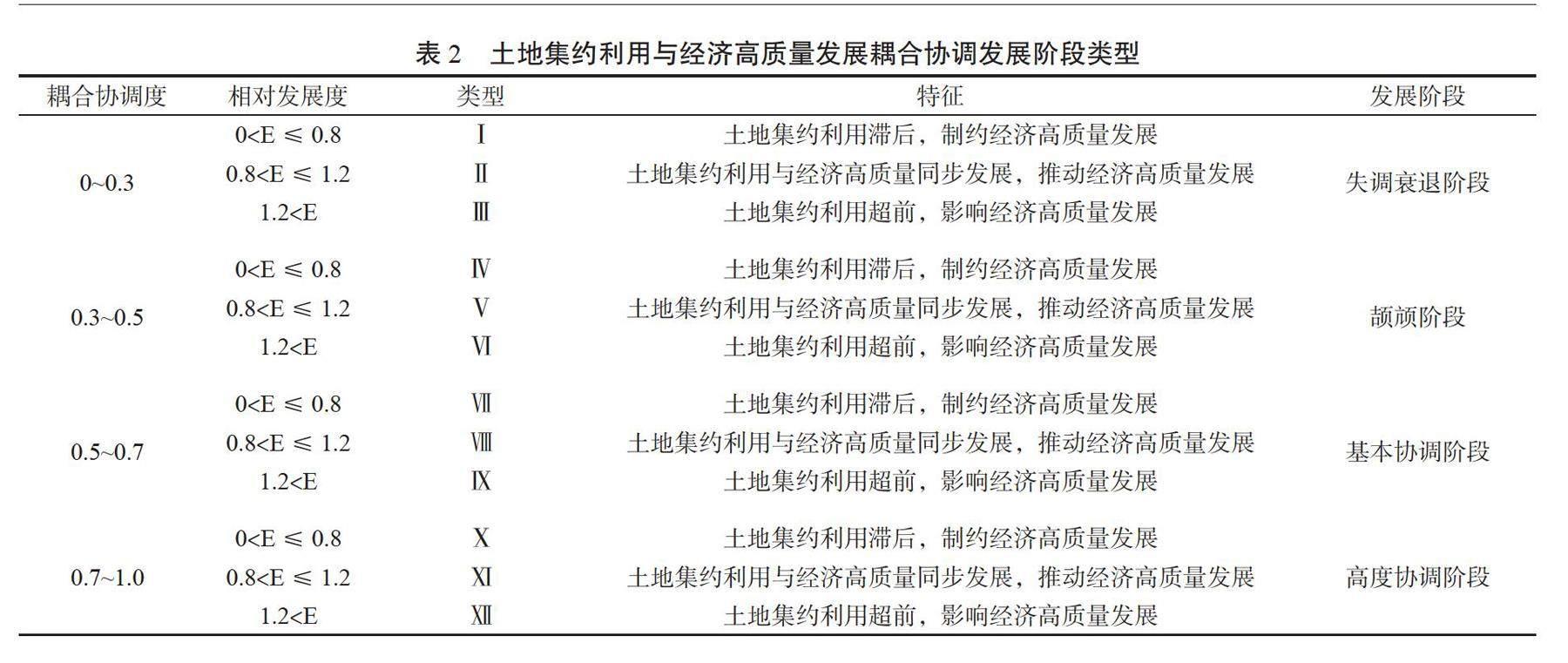

2.2.1 耦合協調度分析 根據耦合協調度模型計算結果,并依照表2對2009—2021年環長株潭城市群土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調度進行分類,結果見表3和圖3。2009—2021年環長株潭城市群土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調均值由2009年的0.289躍升至2021年的0.617,實現了由失調衰退階段向基本協調階段的轉變,發展趨勢不斷向好。2009年長株潭3市耦合協調水平高于其他地區,岳陽市、益陽市、婁底市、衡陽市和常德市土地利用與經濟發展之間的矛盾較為突出;2012年長沙市已進入高級協調階段,協調水平總體上東南高于西北;2015年長株潭3市均為協調階段,相比之下,其他5市土地利用與經濟發展之間仍然存在一定的沖突;2018年二者協調性表現為南高北低的空間分布特征,平均協調度為0.573;2021年協調水平高值區主要位于長株潭城市群,形成了以長沙為核心,株洲、湘潭等級較高,岳陽、婁底、衡陽次之,益陽、常德等級較低的“核心-邊緣”空間結構特征。具體到各市而言,長沙市協調性最高,作為湖南省省會城市,長沙市是湖南省政治、文化、交通中心,社會發展相比其他城市具有一定的優勢,此外,長沙還擁有先進制造業和現代服務業等多元化產業結構,經濟規模大,集聚效益好,不僅提高了土地集約利用水平,更是為長沙市經濟發展提供了強有力的支撐;受長沙市經濟強輻射的影響,湘潭市以0.700緊隨其后,株洲市再次之,其余5市協調水平均處于城市群平均水平之下,其中常德市協調性最低,其經濟的發展較依賴于土地的開發,導致其協調發展水平相對較慢。

從協調度變化情況來看,湘潭市耦合協調值從2009年的0.441提升至2021年的0.700,變化值為0.259,其余7市變化值均在0.3~0.4之間,表明研究期內各市土地集約利用與經濟高質量發展均得到了一定程度的提升。從耦合協調類型演變來看,各市土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調度呈現出逐年優化的態勢,長沙市由基本協調階段轉為高度協調階段;株洲市、湘潭市由頡頏階段提升為基本協調階段;岳陽市、婁底市及衡陽市從失調衰退階段發展為基本協調階段;常德市、益陽市均進入了頡頏階段,各市之間差異程度正不斷地縮小,且核心城市長沙的極核輻射能力逐步增強,城市群一體化建設進程不斷加快。

2.2.2 相對發展度 如圖4、表3所示,2009年和2021年環長株潭城市群土地集約利用與經濟高質量發展的相對發展度均值為0.768、0.878,提高了0.11,發展狀態由失調衰退滯后發展(Ⅰ)轉變為基本協調同步發展(Ⅷ),表明了城市群土地集約利用與經濟高質量發展兩大子系統呈現逐步向好的態勢。具體到各市:2009年位于中部的長沙市、湘潭市和婁底市相對發展度分別為0.802,0.874,0.813,屬于同步狀態,土地集約利用與經濟高質量發展之間形成良性有序互動;而其他5市相對發展度均低于0.8,屬于滯后狀態,表明早期以城市空間的擴張來換取經濟的快速增長,導致了土地利用效率較低。至2021年,長沙市相對發展度為1.251,屬于土地集約利用超前經濟高質量型,表現為土地開發帶動經濟發展;湘潭、株洲、衡陽和婁底屬于同步發展型,而岳陽、常德、益陽處于滯后狀態。總體而言,相對發展度不斷從“上窄下寬”的楔形向“兩頭窄中間寬”的梭形轉變,處于滯后狀態的城市數量逐漸減少,同步發展型城市數量不斷增加。

2.3 土地集約利用與經濟高質量協調發展障礙因素分析

根據障礙度模型,分別計算2009—2021年環長株潭城市群各市土地集約利用與經濟高質量協調發展的障礙度,對歷年障礙度求取平均值,并根據指標因子障礙度的大小,列出排名前五的障礙因素[15],障礙度合計超過50%,說明其影響作用比較突出。如表4所示,長沙市第一障礙因素為人均建設用地面積(X6),國家統計局提供的《經濟社會發展統計圖表:第七次全國人口普查超大、特大城市人口基本情況》顯示,長沙市已躋身全國14個特大城市之列,人口數量達到千萬,城市人口的增長不可避免地導致對土地需求的增加,近年來長沙市人口一直保持著較為強勁的增長勢頭,導致人均建設用地面積趨小;其余各市第一障礙因素均為人均旅游外匯收入(Y12),說明開放程度相對較低,國際旅游發展不充分,此外,近幾年受疫情影響,境外人員來長交流頻率降低,致使人均旅游外匯收入(Y12)成為阻礙兩大系統協調發展的第二障礙因子。因此,將合理控制人口規模、緩解城市壓力、整合旅游資源、提升城市群旅游競爭力、增加外匯收入等舉措作為未來環長株潭城市群高發展的重要推進方向;在8個市中作為障礙因素出現頻率高的還有每萬人國際互聯網戶數(Y10)、貨物進出口總額占GDP比重(Y11),提升對外開放水平,加強城市群內部共享應作為未來環長株潭城市群發展的重要目標;影響長株潭城市群外圍各市的主要障礙因素還包括人均道路面積(X5)、人均居住面積(X7),未來各市在發展過程中需要加大固定資產投入和房地產開發投資,提高交通用地比例和居住用地比例。此外,影響株洲、益陽、婁底的主要障礙因素還包括地均從業人員(X3),未來這3市需要不斷提高城市吸納勞動力的能力。

3 結論與討論

3.1 結論

基于對城市群土地利用與經濟發展耦合協調機制的分析,構建了土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調評價指標體系,分別測算了2009—2021年環長株潭城市群土地集約利用水平與經濟高質量發展水平,運用耦合協調度模型與相對發展度模型,分析了兩大系統耦合協調性的時空演化,同時引入障礙度模型診斷障礙因子,得出以下結論。

(1)環長株潭城市群土地集約利用水平與經濟高質量發展水平整體呈上升趨勢,但二者的核密度分布曲線隨時間的變化呈現“扁而寬”的形態特征,表明了城市群內部之間的差異程度在不斷擴大。

(2)環長株潭城市群土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調度呈現逐年優化的態勢,發展狀態由失調衰退滯后發展進入基本協調同步發展,且核心城市長沙的極核輻射效應日益增強,城市群一體化建設進程加快;各市土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調發展類型均處于頡頏及以上階段,土地集約利用滯后型的城市數量逐漸減少,同步發展型的城市數量不斷增加,兩大子系統耦合協調程度均得到一定程度的改善。

(3)土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調性受多種因素影響,影響環長株潭城市群兩大子系統耦合協調度的主要障礙因素為人均建設用地面積、人均旅游外匯收入、每萬人國際互聯網戶數、貨物進出口總額占GDP比重,合理控制人口規模,積極調整土地利用結構,提高城市群開放共享水平是今后環長株潭城市群經濟高質量發展的重要推進方向。

3.2 討論

隨著環長株潭城市群一體化進程的加快,提高土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調度是促進城市群健康發展的重要一環。由于土地集約利用與經濟高質量發展之間是雙向互動、相互促進的關系,因此,在環長株潭城市群未來發展過程中,既要合理利用土地,提高城市土地集約利用水平,又要注重經濟發展質量,促進二者協同發展。此外,長沙市要充分發揮環長株潭城市群核心城市對周邊各市的輻射帶動作用,促進環長株潭城市群持續健康發展。

此研究并未對城市群土地集約利用與經濟高質量發展內在機理進行深入剖析,同時,僅篩選了相關研究中出現頻率高且數據易獲取的指標,而影響城市土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調度的因素眾多,未來應充分完善指標體系,更加全面地分析環長株潭城市群土地集約利用與經濟高質量發展二者之間的關系,促進環長株潭城市群協同發展。

參考文獻:

[1] 陳國生. 湖南省經濟高質量發展水平測度及影響因素研究:基于面板數據模型[J]. 湖南社會科學2022(6):58-63.

[2] 肖周燕,張亞飛,李慧慧. 中國三大城市群高質量發展及影響因素研究:基于人口、經濟與環境耦合協調視角[J].經濟問題探索,2023(9):94-109.

[3] 陳田田,張紅. 京津冀地區土地集約利用對城市經濟發展的影響[J]. 城市問題,2017(6):60-67.

[4] 趙會順,陳超,胡振琪,等. 天山北坡經濟帶城市土地集約利用評價及障礙因素分析[J]. 農業工程學報,2018,34(20):258-266.

[5] 王雨楓,陳澤文. 山東省城市土地集約利用的時空格局演變研究[J]. 應用基礎與工程科學學報,2022,30(6):1420-1427.

[6] 汪? 雄,周國華,唐承麗,等. 轉型發展背景下的開發區土地集約利用評價指標體系優化[J]. 湖南師范大學自然科學學報,2020,43(1):8-14.

[7] 孫小祥,秦藝娟. 基于PSR模型的城市土地集約利用評價研究:以蘇州市為例[J]. 西南大學學報(自然科學版),2021,43(4):100-108.

[8] 張姣,張光宏. 生態文明建設目標下的廣東省城市土地集約利用時空演變分析[J]. 水土保持通報,2022,42(3):233-238.

[9] 林樹高,陸汝成,葉宗達,等. 廣西城市土地集約利用與生態文明建設耦合時空分異[J]. 水土保持研究,2021,28(2):301-308,318.

[10] 李聰,章迎春,王承武. PCA法下烏魯木齊城市化與土地集約利用耦合關系研究[J]. 東北農業科學,2020,45(5):139-144.

[11] 劉少坤,王嘉佳,林樹高,等. 北部灣經濟區城市土地集約利用與經濟高質量發展耦合協調關系及障礙診斷[J]. 水土保持研究,2022,29(3):317-326.

[12] 姚成勝,李政通,杜涵,等. 長三角地區土地集約利用與經濟發展協調性[J]. 經濟地理, 2016,36(2):159-166.

[13] 張明斗,翁愛華. 東北地區產業結構優化與城市土地集約利用協調性[J]. 自然資源學報,2022,37(3):734-752.

[14] 朱永明,賈宗雅. 城市經濟高質量發展的空間聯系及其特征研究:以中原城市群為例[J]. 生態經濟,2022,38(12):82-88.

[15] 史思琪,梁彥慶,黃志英,等. 低碳理念下我國土地集約利用水平時空異質性及其障礙因子分析[J]. 湖南師范大學自然科學學報,2020,43(3):1-9,64.

[16] 陳景華,陳姚,陳敏敏. 中國經濟高質量發展水平、區域差異及分布動態演進[J]. 數量經濟技術經濟研究,2020,37(12):108-126.

[17] 楊亮潔,秦麗雙,楊永春,等. 城市群地區城市高質量發展與生態環境的交互協同作用:以成渝城市群為例[J]. 生態學報, 2023,43(17):7035-7046.

[18] 陳江,李秀偉,江俊麗. 基本公共服務與經濟發展的時空演化特征研究:以長三角城市群為例[J]. 華東經濟管理,2023,37(5):18-28.

[19] 薛明月. 黃河流域經濟發展與生態環境耦合協調的時空格局研究[J]. 世界地理研究,2022,31(6):1261-1272.

[20] 石彩霞,賀小榮,彭坤杰. 長江經濟帶高質量發展水平的時空演進及障礙因子識別[J]. 華東經濟管理,2023,37(6):20-31.

(責任編輯:張煥裕)