?耕地土壤pH值和有機(jī)質(zhì)含量空間分布特征及影響因素

葉鈺 徐澤 陽冬秀 張丹 蘇翔 吳海勇

摘要:為了解長沙縣耕地土壤有機(jī)質(zhì)豐缺狀況和空間分布特征,采集了長沙縣2 118份耕層(0~20 cm)土壤樣本,測定土壤pH值、土壤有機(jī)質(zhì)含量,分析了不同母巖母質(zhì)、土壤質(zhì)地、土地利用方式對土壤pH值和有機(jī)質(zhì)含量的影響。結(jié)果表明:長沙縣耕地土壤主要以微酸性為主,其中部和北部耕地土壤酸性更強(qiáng);土壤有機(jī)質(zhì)含量較高,呈北高南低的分布趨勢;不同母巖母質(zhì)中,除砂巖風(fēng)化物發(fā)育的土壤呈酸性,其他類型的母巖母質(zhì)形成的土壤均呈弱酸性,土壤有機(jī)質(zhì)含量平均值范圍為27.2~38.3 g/kg;不同土壤質(zhì)地中,輕壤的pH均值最高,為6.3,砂壤的pH均值最低,為5.5,有機(jī)質(zhì)含量排序為輕壤>砂壤>中壤>黏土>重壤;不同土地利用方式中,水田的pH值平均為5.92,有機(jī)質(zhì)含量平均為34.2 g/kg,旱地的pH平均值是5.89,有機(jī)質(zhì)含量平均為30.5 g/kg。

關(guān)鍵詞:土壤pH值;土壤有機(jī)質(zhì);分布特征;影響因素;長沙縣

中圖分類號:S158.2文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1006-060X(2024)03-0037-04

Spatial Distribution Characteristics of pH Value and Organic Matter Content in Farmland Soil and Influencing Factors in Changsha County

YE Yu1,XU Ze1,YANG Dong-xiu1,ZHANG Dan1,SU Xiang1,WU Hai-yong2

(1. Agriculture and Rural Bureau of Changsha County, Changsha 410100, PRC; 2. Hunan Soil and Fertilizer Institute,

Changsha 410128, PRC)

Abstract: In order to understand the abundance and spatial distribution characteristics of organic matter in farmland soil in Changsha County, 2 118 soil samples from farmland (0–20 cm) in Changsha County were collected. The pH value and organic matter content in soil were measured, and the effects of different parent rock materials, soil texture, and land use methods on pH value and organic matter content in soil were analyzed. The results show that the farmland soil in Changsha County is mainly slightly acidic, with stronger acidity observed in the central and northern parts of the farmland soil. The organic matter content in soil is relatively high, showing a distribution trend of high in the north and low in the south. Among different parent rock materials, only the soil developed by sandstone weathering is acidic, and the soil formed by other types of parent rock materials is slightly acidic. The average organic matter content in soil ranges from 27.2 to 38.3 g/kg. Among different soil textures, the mean pH value of light soil is the highest (6.3), and that of sand soil is the lowest (5.5). The organic matter content in descending order is light soil > sandy soil > medium soil > clay > heavy soil. Among different land use methods, the average pH value and organic matter content of paddy fields are 5.92 and 34.2 g/kg, respectively. The average pH value and organic matter content of dry land are 5.89 and 30.5 g/kg, respectively.

Key words: pH value in soil; organic matter in soil; distribution characteristics; influencing factors; Changsha County

土壤是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之根本,也是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)[1]。土壤酸堿度是一項重要的土壤屬性,直接影響著土壤養(yǎng)分的存在狀態(tài)和有效性,是評價土壤質(zhì)量和生態(tài)功能的重要指標(biāo)[2]。土壤有機(jī)質(zhì)是土壤肥力的物質(zhì)基礎(chǔ),對改善土壤物理、化學(xué)性質(zhì)以及作物的生長起著重要作用[3]。兩者受到母質(zhì)、海拔高度、氣候、生物、成土?xí)r間等自然因素的影響,同時與施肥、土地利用、耕作等人為因素密切相關(guān)。

近年來,隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展,耕地土壤有機(jī)質(zhì)減少、土壤酸化、土壤污染及土壤侵蝕等問題日益突出,耕地保護(hù)也成為了生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重要一環(huán)。為此,分析耕地pH值和土壤有機(jī)質(zhì)含量的分布及其影響因素,不僅對耕地土壤改良保護(hù)和合理高效施肥具有重要參考作用,同時還能在土壤養(yǎng)分可持續(xù)利用及區(qū)域生態(tài)環(huán)境建設(shè)方面發(fā)揮重要作用。國內(nèi)已有對土壤pH值和有機(jī)質(zhì)的空間分布和影響因素初探[4-7],但對長沙縣耕地土壤屬性空間分布特征及影響因素的研究鮮有報道。筆者以長沙縣耕地土壤為對象,探究該區(qū)域內(nèi)土壤pH值與有機(jī)質(zhì)含量的空間分布特征,并從母巖母質(zhì)、土壤質(zhì)地、和土地利用方式這3個方面進(jìn)行分析,揭示外部因素對土壤pH及有機(jī)質(zhì)含量的影響程度,旨在豐富長沙縣耕地土壤研究的相關(guān)內(nèi)容,為區(qū)域耕地保護(hù)、土壤生態(tài)安全等提供重要參考。

1 材料與方法

1.1 研究區(qū)概況

長沙縣是長江中下游地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點縣,位于湖南省東部偏北(112°58′~113°30′ E,28°02′~28°39′ N),湘江下游東岸,全縣總面積1 756 km2,轄區(qū)內(nèi)共18個鎮(zhèn)(街道),分別為開慧鎮(zhèn)、金井鎮(zhèn)、福臨鎮(zhèn)、青山鋪鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)、北山鎮(zhèn)、安沙鎮(zhèn)、路口鎮(zhèn)、春華鎮(zhèn)、果園鎮(zhèn)、長龍街道、湘龍街道、星沙街道、泉塘街道、黃花鎮(zhèn)、梨街道、黃興鎮(zhèn)和江背鎮(zhèn)。長沙縣屬中亞熱帶向北亞熱帶過渡的大陸性季風(fēng)濕潤氣候,四季分明,寒冷期短,炎熱期長。區(qū)域內(nèi)雨水充足,年均降水量1 472.9 mm,年平均蒸發(fā)量1 194. 9 mm,平均相對濕度81%。年平均氣溫17.6℃,年平均無霜期260 d,年平均日照1 510.9 h。土壤類型以紅壤、水稻土為主,其他還有紫色土、潮土等。成土母巖母質(zhì)主要為板巖頁巖風(fēng)化物、第四紀(jì)紅色黏土、花崗巖風(fēng)化物、近代河流沖擊物,以及部分砂巖風(fēng)化物、石灰?guī)r風(fēng)化物和紫色砂頁巖風(fēng)化物。

1.2 土壤取樣方法

在長沙縣轄區(qū)內(nèi)采集具有代表性的土壤樣品2 118份,采用五點式取樣法,采樣深度為0~20 cm,剔除動植物殘體、礫石等雜質(zhì)混合均勻后,用四分法收集1 kg左右,風(fēng)干、混勻、磨細(xì)、過篩儲存待測。采樣點利用GPS定位經(jīng)緯度和海拔。

1.3 土壤測定方法

土壤pH采用電位法測定(水土比為1∶1);有機(jī)質(zhì)含量采用重硌酸鉀容量法-外加熱法。試驗數(shù)據(jù)采用Excel 2013進(jìn)行統(tǒng)計。

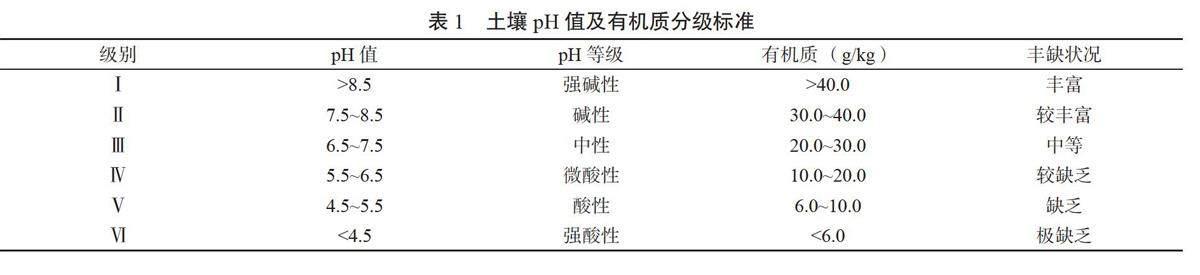

土壤pH值和有機(jī)質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)參照第二次全國土壤普查養(yǎng)分分級標(biāo)準(zhǔn),將土壤有機(jī)質(zhì)分為6級,分別為豐富、較豐富、中等、較缺乏、缺乏和極缺乏;將pH值分為6級,分別為強(qiáng)堿性、堿性、中性、微酸性、酸性和強(qiáng)酸性(表1)。

2 結(jié)果與分析

2.1 土壤pH值和有機(jī)質(zhì)含量的分布特征

2.1.1 土壤pH值狀況及分布特征 數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果表明,長沙縣耕地土壤pH值的變幅為4.4~8.4,平均值為5.9,總體呈現(xiàn)微酸性,變異系數(shù)為10.94%,屬于小變異。pH值在5.5~6.5之間的樣點最多,占總樣點的46.1%,其次,4.5~5.5的樣點占32.4%,6.5~7.5、7.5~8.5、4.5、8.5的樣點數(shù)占比分別為20.8%、0.6%、0.1%和0,長沙縣耕地土壤整體偏酸性。

從區(qū)域分布來看,pH值低于5.5的土壤主要分布在長沙縣中部和北部。從各鄉(xiāng)鎮(zhèn)耕地土壤pH均值比較來看,所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)pH均值都在5.5~6.5區(qū)間內(nèi),其中,高橋鎮(zhèn)、黃興鎮(zhèn)、江背鎮(zhèn)和湘龍街道的pH均值都在6.0以上,其余14個鎮(zhèn)(街道)的pH均值在6.0以下。

2.1.2 土壤有機(jī)質(zhì)含量狀況及分布特征 長沙縣耕地土壤有機(jī)質(zhì)含量范圍為6.4~90.8 g/kg,均值為33.9 g/kg,土壤有機(jī)質(zhì)含量30.0~40.0 g/kg的樣點數(shù)占45.3%,大于40.0 g/kg的樣點數(shù)占21.6%,20.0~30.0 g/kg的樣點數(shù)占26.9%,小于10.0 g/kg的樣點數(shù)極少。說明長沙縣耕地土壤有機(jī)質(zhì)含量總體偏高,土壤肥力水平高,達(dá)到了高產(chǎn)農(nóng)田的要求。

按區(qū)域分布來看,采樣點所在的18個鎮(zhèn)(街道)中,黃興鎮(zhèn)、江背鎮(zhèn)、梨街道、湘龍街道、長龍街道和星沙街道這6個處于長沙縣南部的區(qū)域土壤有機(jī)質(zhì)均值在30.0 g/kg以下,其余12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土壤有機(jī)質(zhì)均值都在30.0 g/kg以上,整體呈北高南低的分布趨勢。

2.2 母巖母質(zhì)對土壤pH值和有機(jī)質(zhì)含量

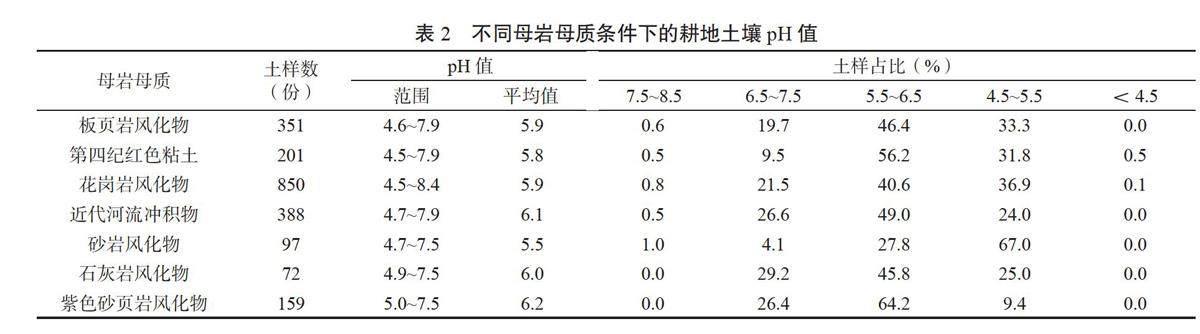

2.2.1 母巖母質(zhì)對耕地土壤pH值的影響 由表2可知,紫色砂頁巖風(fēng)化物形成的土壤pH值最高,平均值為6.2。砂巖風(fēng)化物發(fā)育的土壤pH值最低,平均值為5.5。除砂巖風(fēng)化物發(fā)育的土壤呈酸性,其他類型的母巖母質(zhì)形成的土壤均呈弱酸性。

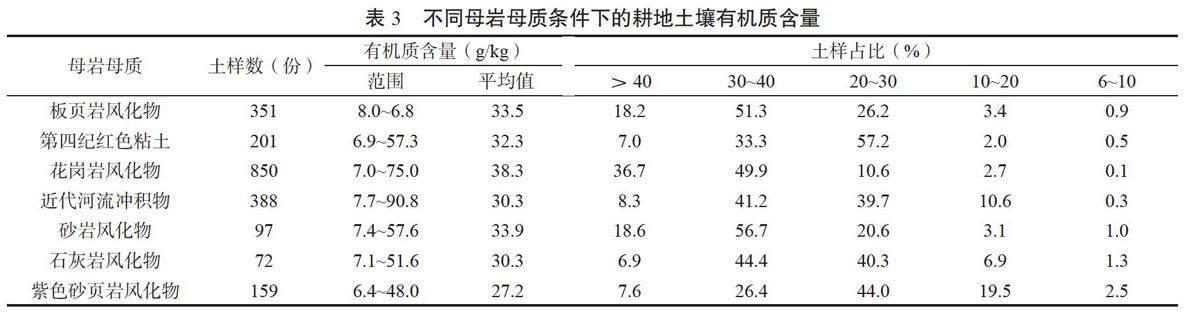

2.2.2 母巖母質(zhì)對耕地土壤有機(jī)質(zhì)含量的影響 從表3可以看出,不同母巖母質(zhì)發(fā)育的土壤有機(jī)質(zhì)含量平均值范圍為27.2~38.3 g/kg。花崗巖風(fēng)化物發(fā)育的土壤有機(jī)質(zhì)含量最高,為38.3 g/kg。紫色砂頁巖風(fēng)化物形成的土壤有機(jī)質(zhì)含量最低,平均值為27.2 g/kg。其余類型發(fā)育的土壤有機(jī)質(zhì)含量均值在30.3~33.9 g/kg,為較豐富水平。

2.3 土壤質(zhì)地對pH值和有機(jī)質(zhì)含量的影響

2.3.1 土壤質(zhì)地對耕地土壤pH值的影響 土壤質(zhì)地是構(gòu)成土壤結(jié)構(gòu)體的基本單元,不同質(zhì)地類型土壤酸堿度差異較大。如表4所示,不同土壤質(zhì)地的耕地土壤pH均值為5.5~6.3,輕壤最高,平均值為6.3;砂壤最低,平均值為5.5。

2.3.2 土壤質(zhì)地對耕地土壤有機(jī)質(zhì)含量的影響 如表5所示,不同土壤質(zhì)地有機(jī)質(zhì)均值范圍為31.7~35.4 g/kg,整體上呈較豐富水平。輕壤質(zhì)地有機(jī)質(zhì)含量最高,平均值為35.4 g/kg;重壤最低,平均值為31.7 g/kg。不同土壤質(zhì)地有機(jī)質(zhì)含量排序為:輕壤>砂壤>中壤>黏土>重壤。

2.4 土地利用方式對pH值和有機(jī)質(zhì)含量

2.4.1 土地利用方式對耕地土壤pH值的影響 水田、旱地是耕地兩大利用類型,具有不同的水分、養(yǎng)分管理模式及種植方式,土壤內(nèi)部的氧化還原環(huán)境也隨之存在差異,影響土壤中氮等元素的轉(zhuǎn)化過程,進(jìn)而影響著土壤的酸堿度[8]。如表6所示,水田的pH值平均為5.92,旱地的pH平均值是5.89,2種利用方式下,水田略高于旱地,但差異較小。

2.4.2 土地利用方式對耕地土壤有機(jī)質(zhì)含量的影響 如表7所示,水田有機(jī)質(zhì)平均含量比旱地高3.7 g/kg。

水田的土壤有機(jī)質(zhì)含量范圍為6.4~89.9 g/kg,平均為34.2 g/kg。旱地土壤有機(jī)質(zhì)含量范圍為7.3~90.8 g/kg,平均值為30.5 g/kg,可見水田的土壤有機(jī)質(zhì)含量要明顯高于旱地,這可能是由于水田積水時間長,土壤含氧量低,減緩了腐殖質(zhì)的礦化,也降低了有機(jī)質(zhì)分解速度。

3 結(jié)論與討論

土壤pH值是土壤溶液的重要性質(zhì),對土壤中養(yǎng)分的有效性、土壤的理化性質(zhì)、微生物活動以及植物生長發(fā)育均有很大影響[9]。土壤有機(jī)質(zhì)是土壤肥力的物質(zhì)基礎(chǔ),對改善土壤物理、化學(xué)性質(zhì)以及作物的生長起著重要作用,在環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展等方面有著重要的意義[10]。

長沙縣耕地土壤整體為酸性,主要以微酸性為主,中部和北部耕地土壤酸性更強(qiáng)。長沙縣耕地土壤有機(jī)質(zhì)含量總體較高,分布整體呈北高南低的分布趨勢。土壤pH值方面,不同母巖母質(zhì)、土壤質(zhì)地之間土壤pH值差異較大,除砂巖風(fēng)化物發(fā)育的土壤呈酸性,其他類型的母巖母質(zhì)形成的土壤均呈弱酸性,不同土壤質(zhì)地中,輕壤的pH均值最高,為6.3,砂壤的pH均值最低,為5.5;不同利用方式條件下差異較小,水田的pH值平均為5.92,旱地的pH平均值是5.89。土壤有機(jī)質(zhì)含量方面,在不同的母巖母質(zhì)、不同土壤質(zhì)地、不同土地利用方式條件下,均表現(xiàn)出比較大差異,不同母巖母質(zhì)中,土壤有機(jī)質(zhì)含量平均值范圍為27.2~38.3 g/kg;不同土壤質(zhì)地中,有機(jī)質(zhì)含量排序為輕壤>砂壤>中壤>黏土>重壤,其中,水田有機(jī)質(zhì)含量平均為34.2 g/kg,旱地有機(jī)質(zhì)含量平均為30.5 g/kg。另外,筆者僅研究了0~20 cm表層土壤,不同深度的土壤屬性所受影響因素和程度有待進(jìn)一步研究。

參考文獻(xiàn):

[1] 劉友兆,馬欣,徐茂. 耕地質(zhì)量預(yù)警[J]. 中國土地科學(xué),2003,17(6):9-12.

[2] 徐仁扣,李九玉,周世偉,等. 我國農(nóng)田土壤酸化調(diào)控的科學(xué)問題與技術(shù)措施[J]. 中國科學(xué)院院刊,2018,33(2):160-167.

[3] 黃昌勇. 土壤學(xué)[M]. 北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2000:32-39.

[4] 趙明松,張甘霖,王德彩,等. 徐淮黃泛平原土壤有機(jī)質(zhì)空間變異特征及主控因素分析[J]. 土壤學(xué)報,2013,50(1):1-11.

[5] 雷琪,蔣洪麗,吳淑芳,等. 西北地區(qū)有機(jī)質(zhì)空間分布及其影響因素研究[J]. 水土保持學(xué)報,2022,36(3):274-279,293.

[6] 張萬濤,許明祥,李彬彬,等. 復(fù)合地貌區(qū)農(nóng)田土壤有機(jī)質(zhì)空間變異特征及其影響因素[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2021,39(1):175-181,190.

[7] CHOE C H,KIM J H,XU C Y,et al. Effect of soil nutrient spatial heterogeneity by cutting disturbance on understory plant diversity in broadleaved-Korean pine forest in Changbai Mountain,China[J]. European Journal of Forest Research,2021,140(3):603-613.

[8] 管孝艷,王少麗,高占義,等. 鹽漬化灌區(qū)土壤鹽分的時空變異特征及其與地下水埋深的關(guān)系[J]. 生態(tài)學(xué)報,2012,32(4):198-206.

[9] 姚玉才,邱志騰,陳小梅,等. 水耕人為土長期改旱后土壤類型演變的探討[J]. 土壤通報,2016,47(5):1029-1035.

[10] 章明奎,楊東偉. 南方丘陵地水改旱后土壤發(fā)生學(xué)性質(zhì)與類型的變化[J]. 土壤通報,2013,44(4):786-792.

(責(zé)任編輯:肖彥資)