清明

楊曉萌

清明是二十四節氣中的第五個節氣,也是唯一一個節日和節氣結合的重要傳統節日。《燕京歲時記》所引《歲時百問》有記載:“萬物生長此時,皆清潔而明凈,故謂之清明。”這一時節,隨著天氣漸暖、花葉萌發,自然界到處花紅柳綠,生機無限,正是郊游的大好時光,所以踏青成為清明節習俗的一項重要內容。

清明還是一個將清明節、寒食節和三月三的上巳節匯聚在一起的大節日。《南齊書·禮志上》中,著者蕭子顯說:“三月三日,清明之節,將修事于水側,禱祀以祈豐年。”按照古老習俗,人們在這天去河邊行“袯褉”儀式,即在水中沐浴以驅除舊年里的穢氣。后來,上巳節的沐浴習俗逐漸演變為在河邊聚會,比如,王羲之的《蘭亭集序》記錄的就是永和九年40余位文人在水邊舉行曲水流觴雅集活動的盛景。寒食節據傳是為了紀念春秋時的介子推被火焚于綿山,晉文公下令禁火。據《荊楚歲時記》,寒食節在冬至節后的第105天,這天的習俗是禁火、吃冷食。

當三個節日匯聚在一起時,清明就有了禁火、掃墓、踏青、蹴鞠、插柳等風俗活動。尤其是現在的清明節,人們往往把掃墓和踏青相結合,在祭祀先人的同時,也能游覽大好河山,感受春和景明的節氣特色。

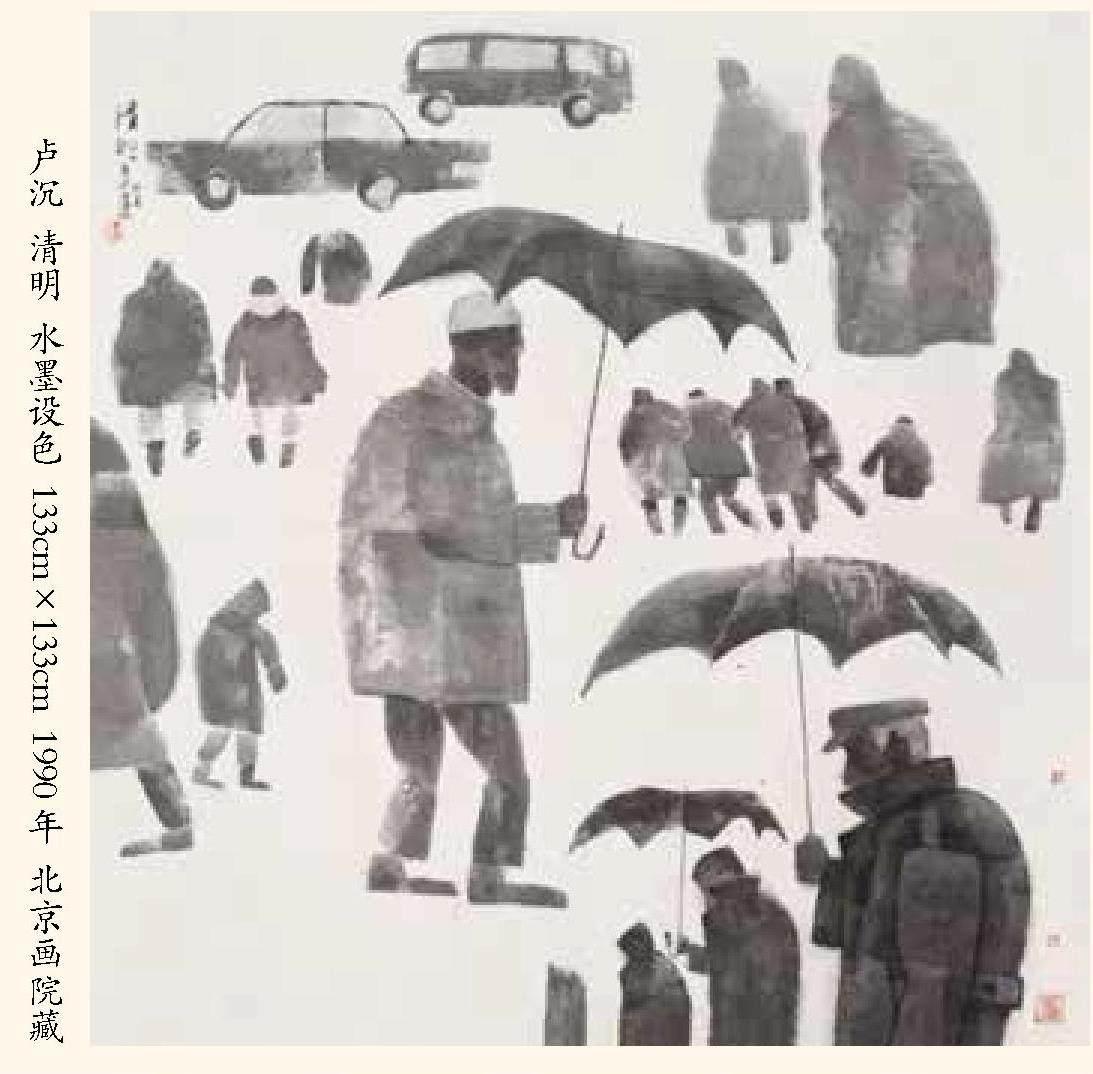

→ 20世紀80年代在現代化建設的大背景下,盧沉追求抽象的思維能力,將西方的構成意識、形式分析的方法應用于水墨畫創作之中,《清明》是這一時期的代表作。《清明》表現的是清明雨季路上撐傘的行人,用幾何形的平面造型表現人物的側影、背影,通過形式分析的方法把畫面進行了有意味的分割,也輔助指引了觀者的欣賞順序。畫面整體的淡墨著色,傳達出一種寧靜的氛圍與悲傷的情緒。

——北京畫院

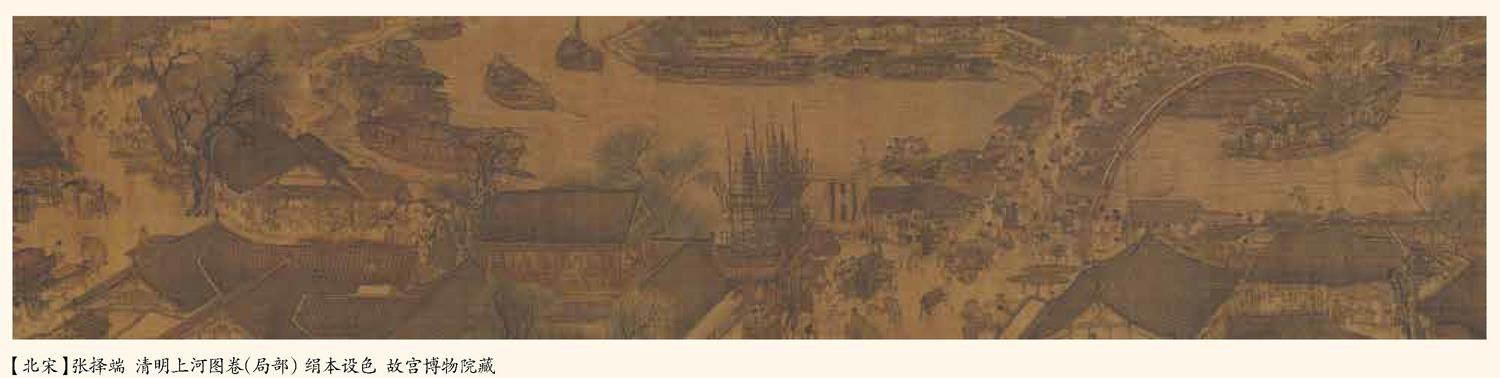

↑ 《清明上河圖》描繪的是清明時節北宋都城汴京(今河南開封)東角子門內外和汴河兩岸的繁華熱鬧景象。全畫可分為三段:首段寫市郊景色,茅檐低伏,阡陌縱橫,其間人物往來。中段以“上土橋”為中心,另畫汴河及兩岸風光。后段描寫的是市區街道,城內商店鱗次櫛比,再現了汴京城街市的繁榮景象。全卷畫面內容豐富生動,概括地再現了12世紀北宋全盛時期都城汴京的生活面貌。

此畫用筆兼工帶寫,設色淡雅,不同一般的界畫,即所謂“別成家數”。構圖采用鳥瞰式全景法,真實而又集中概括地描繪了當時汴京東南城角這一典型的區域。作者用傳統的手卷形式,采取“散點透視法”組織畫面。畫面長而不冗、繁而不亂,嚴密緊湊,如一氣呵成。畫中所攝取的景物,大至寂靜的原野、浩瀚的河流、高聳的城郭;小到舟車里的人物、攤販上的陳設貨物、市招上的文字,絲毫不失。在多達500余人物的畫面中,穿插著各種情節,組織得有條不紊,同時又別具情趣。

——故宮博物院研究員楊新