35例經皮椎體成形術治療胸腰椎壓縮性骨折的療效分析

孫波

【摘要】 目的 探討經皮椎體成形術對胸腰椎壓縮性骨折的臨床療效。方法 70例胸腰椎壓縮性骨折患者, 將其按照隨機原則分為治療組與觀察組, 每組35例。治療組患者實施經皮椎體成形術治療, 觀察組患者實施傳統的保守治療方法。觀察比較兩組患者的視覺疼痛模擬評分法(VAS)、Cobb角及身體恢復情況。結果 治療后, 詳細記錄兩組患者的各項指標, 與觀察組比較, 治療組的上述各項指標均有顯著性的改善, 差異有統計學意義(P<0.05)。結論 經皮椎體成形術治療胸腰椎壓縮性骨折臨床療效好, 術后恢復情況較保守療法好, 值得臨床推廣應用。

【關鍵詞】 經皮椎體成形術;胸腰椎;壓縮性骨折

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.05.036

骨質疏松癥是老年人(尤其是絕經后婦女)的常見病之一, 隨著我國人口老齡化速度加劇, 其發病率也逐年上升。據最新統計, 我國55歲以上人群中, 骨質疏松癥患病率高達20%, 而75歲以上人群的患病率高達51%[1]。骨質疏松癥最常見的臨床表現是疼痛與骨折, 隨著骨質疏松癥的發病率升高, 其導致的椎體壓縮骨折的患者也逐漸增多。胸腰椎體壓縮骨折已成為目前臨床上骨質疏松最常見的并發癥之一, 以 T11~L2椎體骨折最為常見, 多由垂直暴力導致, 老年重度骨質疏松患者亦常出現胸腰椎壓縮性骨折[2]。胸腰椎壓縮性骨折的臨床表現為患者腰背部位活動受限且有痛感, 部分患者的下肢神經也受到壓迫, 對患者的日常工作及生活造成嚴重影響。常規治療手段有臥床休息、佩帶支具、藥物治療、物理治療等, 嚴重者采用手術開放治療。保守療法所需要的時間長, 患者長期臥床容易引起褥瘡、呼吸道及泌尿系感染、便秘等并發癥, 甚至加重骨質流失[3], 往往不能有效改善患者的生存質量, 療效均不理想。近年來, 國外應用經皮椎體成形術治療骨質疏松引起的骨折, 在改善椎體的強度和穩定性、快速緩解疼痛方面效果確切, 且并發癥少[4]。本院對35例胸腰椎壓縮性骨折患者實施經皮椎體成形術, 療效顯著, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2013年3月~2014年12月收治的70例胸腰椎壓縮性骨折患者, 將其按照隨機原則分為治療組與觀察組, 每組35例。觀察組中男20例, 女15例, 年齡30~63歲, 平均年齡(51.5±5.1)歲;車禍致傷15例, 高空墜落致傷13例, 其他原因致傷7例;T11位骨折14例, T12位骨折8例, T1位骨折7例, T2位骨折6例。治療組男22例, 女13例, 年齡33~60歲, 平均年齡(53.2±4.9)歲;車禍致傷17例, 高空墜落致傷10例, 其他原因致傷8例;T11位骨折13例, T12位骨折9例, T1位骨折8例, T2位骨折5例。兩組患者均經X片檢查確診, 術前均無脊髓和神經根受損的癥狀和體征, 腰椎CT檢查確定病椎后緣完整。兩組患者性別、年齡、致傷原因及致傷部位等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 治療方法

1. 2. 1 治療組 對治療組患者實施經皮椎體成形術, 患者均采用俯臥位, 俯臥于腰墊上, 使腹部處于懸空狀態、受累椎體處于過伸狀態。對患者實施全身麻醉, 對骨折椎體進行復位閉合, 使患者胸腰椎處于伸直狀態下并持續牽引患者的下肢。采用C臂X線機進行透視, 在透視下用體外金屬標志物確定病椎兩側椎弓根處作為穿刺點。在透視下使用椎體成形穿刺針從穿刺點開始, 經雙側椎弓根入路進入病椎, 針尖到椎體中前1/3交界處, 經透視無誤后退出穿刺針芯。隨后調制骨水泥, 在C臂X線機透視監測下向病椎注入粘稠成絲的灰烯酸樹脂骨水泥Ⅲ, 設置注入量為4~6 ml, 將骨水泥攝入椎體邊緣后停止注入, 注入過程中一旦發現骨水泥有滲漏立即停止注入操作。在骨水泥稍微凝固成形后拔出穿刺針, 避免骨水泥和穿刺針發生粘連。待骨水泥凝固后包扎穿刺點, 對患處用腰圍帶固定, 完成手術。術后滴注抗生素防止傷口感染, 口服鈣爾奇D、仙靈骨葆膠囊進行抗骨質疏松治療。術后第1~3天保證平臥, 第4天開始腰背肌功能鍛煉, 第6天開始腰圍保護下地行走[5]。

1. 2. 2 觀察組 對觀察組患者實施傳統治療, 采用脊椎兜帶懸吊牽引術保守治療, 術后口服鈣爾奇D、仙靈骨葆膠囊進行抗骨質疏松治療, 根據恢復情況進行功能鍛煉。

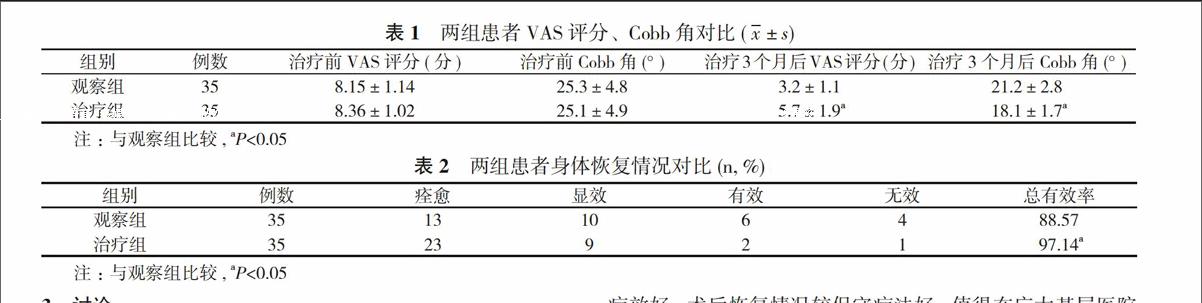

1. 3 觀察指標 觀察比較兩組患者治療前與治療后的VAS評分、Cobb角及身體恢復情況。

1. 4 療效評定標準 身體恢復情況分為痊愈、顯效、有效和無效4個水平。患者癥狀全部消失, 可正常活動無疼痛即為痊愈;患者大部分癥狀消失, 可基本正常活動, 偶有疼痛即為顯效;患者部分癥狀消失, 正常活動需家屬幫助, 活動后有痛感即為有效;患者癥狀沒有消失或加重, 仍有疼痛, 不能正常活動即為無效。 總有效率=(痊愈+顯效+有效)/總例數×100%。

1. 5 統計學方法 所有數據采用SPSS13.0統計學軟件進行分析。計量資料以均數± 標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

兩組患者治療前及治療3個月后VAS評分、Cobb角對比, 差異有統計學意義(P<0.05);治療6個月后兩組患者身體恢復情況對比, 治療組的各項指標均優于觀察組, 兩組比較差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1, 表2。

3 討論

胸腰椎壓縮性骨折是我國目前臨床上骨質疏松最常見的并發癥之一, 嚴重影響患者的正常生活, 且老年人群由于骨質流失, 易骨折, 是該病的高發人群。由于該病骨折多數比較穩定, 且老年人身體狀況較差, 開放手術風險較高, 一般可在進行抗骨質疏松的同時采用保守方法治療, 但保守療法恢復慢, 且恢復期間長期臥床易引發褥瘡等并發癥, 影響患者的正常生活質量。經皮椎體成形術是在C臂機透視下, 經椎弓根入路, 穿刺病椎, 注入骨水泥以增加患者椎體強度, 預防椎體進一步塌陷和變形, 減輕患者疼痛, 恢復患處正常功能的一種手術方式, 其操作簡易, 費用低廉, 對脊柱壓縮性骨折的止痛效果優良, 已在國外廣泛應用, 本院對35例胸腰椎壓縮性骨折患者施以經皮椎體成形術, 痊愈23例, 顯效9例, 有效2例, 無效1例, 總有效率達97.14%, 且患者經治療后恢復快, 無需長時間臥床, 避免了褥瘡等并發癥, 提高了患者的生活質量。

綜上所述, 經皮椎體成形術治療胸腰椎壓縮性骨折臨床療效好, 術后恢復情況較保守療法好, 值得在廣大基層醫院推廣應用。

參考文獻

[1] 馬信龍.認識、重視骨質疏松癥, 提高骨質疏松性骨折的診療水平.中華骨科雜志, 2014, 34(1):1-5.

[2] 王瑞斌.經皮椎體成形術治療胸腰椎壓縮性骨折的療效觀察. 基層醫學論壇, 2014, 35(18):4783-4784.

[3] 謝國平, 劉文剛, 魏凌峰, 等.椎體成形術與保守治療胸腰椎壓縮性骨折的療效比較.中國中醫骨傷科雜志, 2010, 12(18): 8-9.

[4] 遇呈祥, 王忠平, 邱渝江, 等.經皮椎體成形術治療骨質疏松型胸腰椎壓縮性骨折的臨床評價.骨科, 2015, 4(6):196-197.

[5] 胡健.經皮穿刺椎體成形術治療胸腰椎壓縮性骨折效果探討. 中外醫療, 2015, 18(18):64-65.

[收稿日期:2015-10-08]