來路—思路—出路—套路,教學研題“四部曲”

周茜

摘要:借助一道高考平面向量數量積的最值問題的求解,合理詮釋數學問題解題研究過程中的“四部曲”——來路、思路、出路、套路,挖掘問題內涵與實質,總結解題規律,嘗試為數學問題的求解與解題研究提供一個基本學習模板,指導數學教學與解題研究.

關鍵詞:平面向量;數量積;最大值

在數學課堂教學以及解題研究過程中,特別是在高考復習階段,教師合理選取經典問題,多方位挖掘問題的內涵,嘗試做到數學解題研究的“四部曲”——來路、思路、出路、套路,提升復習效率.

1 展示“來路”——立足課標,明確主題與指向

教材典型例、習題及歷屆高考真題等典型試題,具有有效鞏固數學基礎知識、合理滲透數學思想方法、精準明確數學學習任務、巧妙確定數學研究方向等基本作用,是新一屆高考命題者改編或創編新高考題的基本“來路”.基于典型試題的教學研究,有效明確相應問題的主題,尋找典型問題的指向.

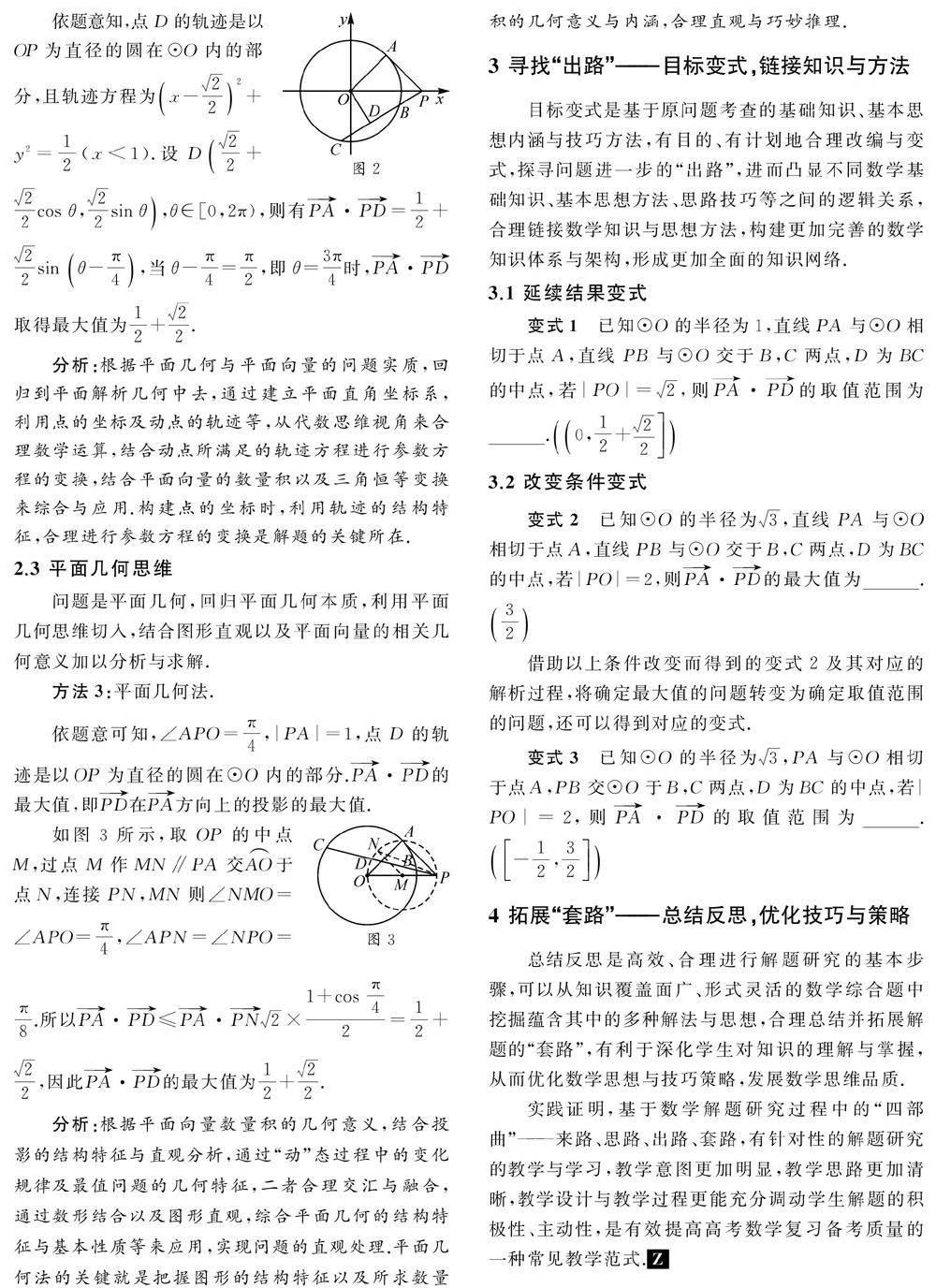

分析:根據平面向量數量積的幾何意義,結合投影的結構特征與直觀分析,通過“動”態過程中的變化規律及最值問題的幾何特征,二者合理交匯與融合,通過數形結合以及圖形直觀,綜合平面幾何的結構特征與基本性質等來應用,實現問題的直觀處理.平面幾何法的關鍵就是把握圖形的結構特征以及所求數量積的幾何意義與內涵,合理直觀與巧妙推理.

3 尋找“出路”——目標變式,鏈接知識與方法

目標變式是基于原問題考查的基礎知識、基本思想內涵與技巧方法,有目的、有計劃地合理改編與變式,探尋問題進一步的“出路”,進而凸顯不同數學基礎知識、基本思想方法、思路技巧等之間的邏輯關系,合理鏈接數學知識與思想方法,構建更加完善的數學知識體系與架構,形成更加全面的知識網絡.

3.1 延續結果變式

變式1?已知⊙O的半徑為1,直線PA與⊙O相切于點A,直線PB與⊙O交于B,C兩點,D為BC的中點,若|PO|=2,則PA·PD的取值范圍為[CD#3].0,12+[JB(]22[JB)]]

3.2 改變條件變式

變式2?已知⊙O的半徑為3,直線PA與⊙O相切于點A,直線PB與⊙O交于B,C兩點,D為BC的中點,若|PO|=2,則PA·PD的最大值為[CD#3].32

借助以上條件改變而得到的變式2及其對應的解析過程,將確定最大值的問題轉變為確定取值范圍的問題,還可以得到對應的變式.

變式3?已知⊙O的半徑為3,PA與⊙O相切于點A,PB交⊙O于B,C兩點,D為BC的中點,若|PO|=2,則PA·PD的取值范圍為[CD#3].[JB([]-12,32[JB)]]

4 拓展“套路”——總結反思,優化技巧與策略

總結反思是高效、合理進行解題研究的基本步驟,可以從知識覆蓋面廣、形式靈活的數學綜合題中挖掘蘊含其中的多種解法與思想,合理總結并拓展解題的“套路”,有利于深化學生對知識的理解與掌握,從而優化數學思想與技巧策略,發展數學思維品質.

4.1 掌握“通技通法”,鞏固“四基”訓練

高考中涉及平面向量的數量積及其相關的綜合應用問題,可以巧妙融入幾何的“形”與代數的“數”這兩類基本要素,形成數形結合綜合應用的一大典范.

解決此類問題的“通性通法”常見的有基底思維、平面幾何思維、坐標思維、特殊公式思維(極化恒等式等)等,從“數”的運算層面或“形”的直觀層面等視角切入,全面靈活應用相關的數學知識來綜合分析與解決問題,鞏固數學“四基”訓練.

4.2 “一題多解”發散,“一題多變”升華

涉及平面向量的綜合應用問題,往往可以從幾何視角、坐標視角、基底視角等不同思維視角切入,有效發散思維,進行“一題多解”.在解題與應用的過程中,充分融合數學基礎知識與基本技能,形成穩定的知識架構.

而充分挖掘典型問題的內涵與實質,進一步加以升華,借助“一題多變”等形式的應用,能讓學生真正達到會解、會用、會拓展等.在此層面上,進一步實現“一題多得”的良好效果,達到做一題、懂一片、會一類,從而更加深入地研究數學問題,脫離“題海戰術”,拓寬數學基礎知識,切實提高數學能力,真正達到舉一反三、融會貫通的效果.

數學解題能力是基于綜合運用數學基礎知識、思想方法以及技巧策略等來準確解題的基本能力.縱觀整個教學活動,基于教材典型例、習題及歷屆高考真題等典型性問題,展示問題的“來路”,展開問題的“思路”,尋找問題的“出路”,拓展問題的“套路”,深入挖掘,獨立解答,分享過程與細節,使得解題知識內化、能力優化、數學思維生長,從而學生在學習過程中不僅出色地完成了解題目標,同時解題能力也獲得了大幅的提升與拓展.

實踐證明,基于數學解題研究過程中的“四部曲”——來路、思路、出路、套路,有針對性的解題研究的教學與學習,教學意圖更加明顯,教學思路更加清晰,教學設計與教學過程更能充分調動學生解題的積極性、主動性,是有效提高高考數學復習備考質量的一種常見教學范式.