小紙工,顯創意,現物化

蔣桂花

【摘 要】《義務教育勞動課程標準(2022年版)》指出,義務教育勞動課程以豐富開放的勞動項目為載體,重點是有目的、有計劃地組織學生參加日常生活勞動、生產勞動和服務性勞動,讓學生動手實踐、出力流汗、磨煉意志。勞動這一課程是提高學生的勞動與技術素養,集設計、操作、實踐、創造為一體的課程,有助于促進學生手腦并用與知行合一,有助于學生圖樣表達和物化能力的培養。教師可以根據課程要求設計合理的課程內容,精心安排操作性強的教學內容,課堂中引導學生主動投入觀察、體驗、設計、操作、評價、創造等學習活動中,使用簡單的工具材料,創造制作出美麗的剪紙工藝作品,讓學生感受到勞動的樂趣。

【關鍵詞】勞動教育 剪紙工藝 設計制作

一、主題確定

新課標在對課程理念的闡釋中指出,要注重選擇體現中華優秀傳統文化和工匠精神的手工勞動內容。剪紙作為中國最為流行的民間藝術之—,也是我國的非物質文化遺產之一。剪紙的內容、題材常常是百姓現實中的生活情景,是人們喜愛的傳統的紙工裝飾品,尤其是在節日歡慶的時候,在這方小小的團花紙片上,人們將自己的理想、信念、希望等寄托于它,在剪刀下盡情地抒發自己的情感,表達對美好生活的向往。它的題材豐富,具有濃郁的生活氣息,作品樸實、自然,構思巧妙。

陶行知先生曾指出,我們發現了兒童有創造力,認識了兒童有創造力,就須進一步把兒童的創造力解放出來,解放孩子的頭腦、雙手、腳、空間、時間,使他們充分得到自由的生活,從自由的生活中得到真正的教育。教育部印發《大中小學勞動教育指導綱要(試行)》中指出,勞動教育是新時代黨對教育的新要求,是中國特色社會主義教育制度的重要內容,是全面發展教育體系的重要組成部分,是大中小學必須開展的教育活動。要繼承優良傳統,彰顯時代特征,充分發揮傳統勞動、傳統工藝項目的育人功能。

團花融合了剪紙和折紙兩種不同的表現方式,最能體現剪紙多次折疊、重復造型的優勢。它有多種折法,包括三折法、四折法、五折法、六折法等,其中四折法最簡單。教材按先易后難的順序,要求學生從四折法開始學剪團花。

二、活動介紹

剪紙團花屬于江蘇省勞動與技術課程綱要中課程內容的模塊二:紙藝。紙藝是指用折、剪、刻、撕、卷、編、插、植等技法制作紙制品的工藝。紙藝的課程目標是讓學生學習使用剪紙工具,掌握剪紙的基本技能,體驗剪紙制作的樂趣。剪紙團花是教材中第三單元傳統工藝制作中第一個項目,也是最為典型的傳統工藝項目。教師可以通過團花的剪法設計,帶學生體驗完整的過程:折(四折法)、畫紋樣、剪花樣、修飾完善,讓學生對團花的設計與創作有更深刻的體會,獲得更多的成就感,同時建立安全意識和環保意識,提高學生的動手實踐能力,培養創新精神。

三、學情分析

三年級學生想象力豐富、創造力強,經過一、二年級系統的學習,在知識、技能等方面都有了一定的基礎與進步,在上課時,他們都能按照教師的要求認真地完成。這次活動旨在讓學生了解傳統民族工藝,在喜慶的節日里能留心到這些民族文化,激發學生對手工工藝的興趣,體驗手工的趣味,感受中華優秀傳統文化的魅力。

四、案例過程

在集團校教學交流活動中,一位教師展示了在探究團花制作時的教學過程。

(一)了解團花形剪紙的歷史文化

欣賞早期團花作品《對馬團花》《對猴團花》,觀察、總結團花特點。

設計意圖:了解團花的基本特點—中心對稱。

(二)團花的折法

(1)團花的外形是怎么剪得又快又圓的呢?誰有最巧妙的方法?

(2)邀請一個學生上臺介紹折疊剪圓的方法,教師同時引導學生折的技巧:邊緣對齊,折痕壓深。

教師簡要講解剪邊線時要保留中心點、團花外形的不同與所剪弧度有關系。

設計意圖:讓學生自己動手折一折,嘗試探索,通過先折后剪的方法剪出團花圓圓的外形,初步了解剪團花的步驟。

(三)探究團花的畫法

(1)欣賞教師范作,尋找團花的基本形狀。

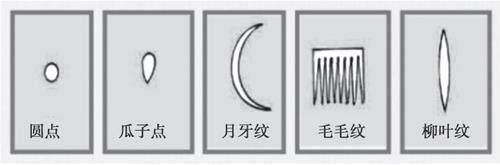

(2)認識常見的團花紋樣,如毛毛紋、水滴形、小圓點等,尋找、辨別范作中的紋樣。

這時候教師讓學生嘗試設計紋樣,先畫再剪。教師一邊巡視一邊指導,利用錯誤辨析法,即通過錯誤案例,讓學生自己發現花紋的設計要領。接著,教師引導學生通過課件演示,發現團花紋樣是由基本形的一半設計而來。

(3)組織學生練習

用3分鐘,選擇2~3種基本紋樣,設計、繪制一個團花作品。

設計意圖:通過范作的展開和收攏,可以讓學生輕松觀察到紋樣設計的基本形狀。利用多媒體技術,將展開的團花折疊收攏,還原到紋樣設計的起始狀態,效果一目了然。學生會立刻發現,團花美麗而復雜的花紋在設計時都是只畫一半,難點輕松化解。

(四)探究團花的剪法

(1)講授剪的技法:注意轉角處,要剪到位!剪毛毛紋時,剪得細長些好看。

(2)示范剪一部分,提醒學生注意要剪得光滑,然后直接展示成品。

設計意圖:利用實物投影現場示范剪的技法,尤其是轉角處的細節處理,對學生的剪紙技能進行有效指導。學生通過模仿、反思、糾正,自主探究,摸索出剪法的要點。

五、案例分析

(一)攻克難點,注重設計

本課的難點在于團花圖案的設計。設計既要保證團花圖案的準確性,也要保證圖案的美觀。教師為了解決這一難點,先帶領學生欣賞早期團花作品,觀察思考,總結出團花的基本特點:中心對稱。接著,教師介紹團花的折法,并讓學生上臺示范折疊并介紹折疊方法,教師再引導、點評,循循善誘,使學生明白折的技巧,注意邊緣對齊,折痕壓深,以及怎么找出中心點,剪邊線時要保留中心點、團花外形的不同與所剪弧度有關系。學生通過觀察團花的基本形狀,試著尋找、辨別范作中的紋樣,再嘗試自己選擇幾個基本紋樣,設計制作作品。學生經歷了畫紋樣、設計制作、錯誤圖案分析,以及動畫演示的過程,很快就能掌握如何設計出一個團花圖案,難點也迎刃而解。

(二)彰顯個性,鼓勵創新

《江蘇省義務教育勞動與技術課程綱要》(2017年修訂)指出,勞動與技術課程應營造體現創新文化的教育氛圍,通過豐富多彩的設計性、探究性、創造性活動,激發學生的開放性、批判性思考,使學生的創新意識、創新思維、創新能力得到發展。

課堂中教師創設了設計團花圖案的環節,鼓勵學生用幾個不同的基本紋樣,繪制一個團花圖案,剪出團花。學生分小組開始創作,有的沉思,有的細細描畫,有的詢問老師,有的與同伴交流……每個學生都有自己獨到的想法,都想著能設計出和別人不一樣,使人眼前一亮的作品。果然,作品呈現時,小組與小組間的作品各不相同。

在這樣的學習過程中,學生的思維得到了發展,個性得到了張揚,又培養了他們團結協作的能力。

(三)在折、畫、剪中掌握要領

這一課學生需要完成從圖案設計到團花制作的全過程,除了要求學生具備一定的創新能力,還要掌握從折到畫再到剪的各種技法,綜合性很強。課堂中,教師安排了折的環節,請學生上臺示范折,教師糾正、指點,其余學生仔細觀察,辨別、掌握折法。接著,教師引導學生認識基本紋樣,畫紋樣圖案,通過錯誤案例的分析及動畫演示,學生明白了團花美麗而復雜的花紋在設計時都是只畫一半。再來根據自己剛剛設計的紋樣圖案,剪出團花。這時教師一邊示范剪的技法,一邊指出注意點。同時將幾種剪法有誤的作品呈現出來,讓學生知道為什么會剪出這些有瑕疵的作品,并請學生上臺再試著剪,說一說剪的時候需注意什么。等到學生親手剪的時候,當發現剪得不好,他們就知道問題出在哪兒,可以立刻修正,直到完全掌握要領,剪出美麗的團花作品。

教學中教師通過提煉、分析、示范、練習等方式,幫助學生理解并掌握折、畫、剪的技術要領,培養學生的動手操作能力,順利完成了團花的設計與制作的過程。

(四)多樣評價,深化鞏固

《義務教育勞動課程標準(2022年版)》強調要注重綜合評價。注重評價內容多維、評價方法多樣、評價主體多元。既要關注勞動知識技能,更要關注勞動觀念、勞動習慣和品質、勞動精神;既要關注勞動成果,更要關注勞動過程表現。凡參與勞動實踐過程的學生,完成或基本完成所規定的學習任務,都應當給予肯定。

課堂中的評價標準是多樣的,除了紀律、衛生、數量的評價以外,團花的質量評價也是本課的評價重點。在學生示范折疊、畫紋樣、剪團花時,均有不同的評價方式。讓其他學生先進行評價:“你覺得他折得怎么樣?畫得好不好?”“你有什么要補充的,你覺得剪的時候還要注意什么?”,等等。而教師的評價也非常及時,既有語言上的肯定與鼓勵,又有肢體語言的表達。在作品最后進行展示時,教師可以請學生代表上去評價打分、打星,并說明原因,讓學生學會自我評價和反思,鞏固了課堂所學,這樣下次他們就能做得更好,知道作品的美是通過合理的布局和光滑的修剪體現出來的,同時培養了學生良好的課堂紀律和衛生習慣。

(五)激發興趣,繼承傳統

剪紙團花是我國的傳統工藝項目。課堂上,在教師的引領下,在精心設計的環節中,在動手嘗試做一做中,在作品展示匯報中,在交流評價反思中,學生興趣盎然,氣氛活躍,經歷了折一折、畫一畫、剪一剪的探究過程,體驗了作品完成的愉悅,拓寬了視野,了解了傳統的文化,拓展了思維,感受到了剪紙藝術的魅力,喚起了對勞動的熱情,激起了繼承傳統文化的信念。

中共中央、國務院《關于全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》中,基本原則其一指出,勞動教育要遵循規律。符合學生年齡特點,以體力勞動為主,注意手腦并用、安全適度,強化實踐體驗,讓學生親歷勞動過程,提升育人實效。

本節課圍繞設計、實踐、評價、拓展展開,學生們都投入“剪紙”設計之中。師生互動,師生評價,從折紙、畫紋樣、制作設計圖案到剪紙,讓學生充分展示自己的能力,享受成功的喜悅,提高了學生的表達能力和自信心。總結反思學習成果,互相尋找差距,培養了學生的鑒賞評價能力。最后教師又設計了延伸拓展,將學生置于多元的情境之中,以培養學生知識遷移的能力,將意猶未盡的創作意識融入實際生活,使我們的勞動課堂成為學生創新的搖籃。

【參考文獻】

[1]中華人民共和國教育部.義務教育勞動課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]董洪亮,傅小芳.三年級上冊《勞動與技術》教學參考資料[M].南京:江蘇鳳凰科學技術出版社,2021.