核心素養視角下探索小學數學課堂的價值追求

梁彥

【摘 要】教師應關注當下小學數學教學中存在的問題:在急于求成的大環境下,學生的負擔越來越重。雖然現實的教研活動下“自主交流”“生生合作”“自主學習”等研究是真實且理性的,但是過多地依賴公開課來廣泛地影響數學課堂教學卻并不現實。文章將從數學新課標核心素養的角度,探索數學課堂的價值追求。

【關鍵詞】數學課堂 價值追求 教學行為

《義務教育數學課程標準(2022年版)》教材編寫要求中明確指出,要發展學生的核心素養,引導學生用數學的眼光觀察現實世界,用數學的思維思考現實世界,用數學的語言表達現實世界。事實上,核心素養的導向已經很明確了,就是讓數學回歸現實世界,回歸實際應用,讓數學和生活更貼近,讓學生能夠直觀地感受數學,讓學生知道數學可以解決身邊的問題,增強學生對數學的好奇心和求知欲。那么,數學課堂應該遵循核心素養的要求,改變流于形式的課堂環節,讓學生能通過數學課堂獲得真實的本領,探索數學課堂究竟該追求什么?

盡管教育界目前對于小學數學課堂的價值追求沒有一個明確的規定,但是大多數人普遍認同數學課堂應該為學生創設一個寬松的學習環境,引導學生積極融入課堂,平等地交流彼此對數學的理解,并通過合作解決數學問題。在日常數學教學中,如何對小學生進行有效指導,使學生喜歡數學課堂,筆者認為可以從以下幾個方面入手。

一、“愛潤”課堂

盧梭曾在《愛彌兒》中指出,對每一個孩子和成年人都應有一條教育底線,即絕不傷害別人。這應該也是一種愛。數學課堂教學也可以傳遞愛嗎?當然可以,且必須如此。愛能真正激發學生喜愛數學課堂的熱情,可以讓學生學得深刻,學得主動。我們甚至可以理解為,愛是教學的起點,也是教學的終點。

【教學案例】

筆者曾觀摩“可能性和可能性的大小”一課的教學,課的開始是這樣處理的:

師(拿出早餐):大家看這是什么。

生(齊):KFC!

師:哈哈,大家都愛吃肯德基吧?有沒有同學還沒吃早餐的?

生:有。

師:老師和你都沒吃早餐。這樣吧,(桌上有瓶礦泉水)我們拋礦泉水瓶蓋,蓋面朝上早餐歸我,蓋面朝下早餐歸你。大家覺得怎么樣?

生1:蓋面比較重,蓋面朝下的可能性大。

生2:拋一次不太好,拋五次比較好。

生3:一個礦泉水瓶蓋有2個面,都有可能。

……

起初,有人質疑這樣的導入是否累贅,用拋硬幣來導入不是更能直接切入主題嗎?教師是成人,他是知道礦泉水瓶蓋蓋面朝下的可能性大。這是老師對學生的愛。從后面學生的回答“老師是故意把早餐給我的,因為拋了四次都是蓋面朝下,只有一次蓋面朝上,因為蓋面比較重,所以蓋面朝下的可能性大”可以看出,雖然僅僅是一份早餐,可呈現出的卻是教師和學生雙向的愛,這次課堂導入可以用潤物細無聲形容。數學課堂作為教育學生的主陣地,更應該注重愛的傳遞!

二、“智啟”課堂

智,即智慧。擁有智慧是幸福人生的基礎。也許教育的最終目的就是要教會人去追求并創造幸福,最終能幸福地活著,而這些都離不開智慧。智慧,指的不僅是豐富的知識,敏捷的思維,嫻熟的技能,更深層次指的是勇氣、自信、專心、執著等一些難以物化的內在品格。要傳遞“智”,就是要啟發“智取”,讓學生在課堂上得到智慧的熏染。

【教學案例】

筆者在執教“小數的加減法”時,是這樣引入新知的:

師:水果批發市場第一天運進水果475噸,第二天運進水果34000千克。兩天一共運了多少千克水果?

生1:34000千克=34噸,34+475=509噸。

師:回憶一下,整數加減法的豎式計算的方法是怎樣的?

生2:計算整數加減法時要將相同數位對齊,從個位算起,滿十進一。

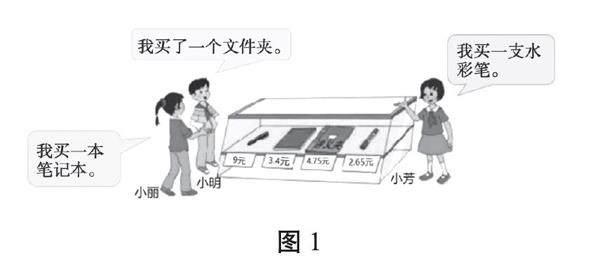

師:下面請看例1(見圖1),通過預習,同學們還記得這個情境的問題是什么嗎?

生3:小明和小麗一共用了多少元?

師:如何列算式呢?

生3:文件夾的價格是4.75元,筆記本的價格是3.4元,因此用4.75元加3.4元,算出小明和小麗一共用去多少元。

師:通過自學,同學們嘗試著列豎式計算這個算式,請一個同學上來展示計算過程。

生4:。

師:你能和大家說說你是怎樣列豎式的嗎?

生5:,我在3.4后面加一個0,先算百分位上的5加0,再算十分位的7加4,滿十進一……最后點上小數點。

生6:我覺得把3.4寫成3.40在這題中是沒有必要的。

師:熟練計算后,這個0可寫可不寫。

師:出示反例小數點不對齊計算有什么矛盾嗎?

生7:,如果小數點不對齊,結果會有兩個小數點,而5.0.9不是小數。

生8:4.75的5表示有5個0.01,3.4的4表示有4個0.1,5個0.01加4個0.1是0.45,和豎式計算的結果5.09矛盾。

生9:3在個位上表示3個1,如果3和7對齊表示3個0.1,同一個數在每個數位都有不同的含義,因此有矛盾。

師:還可以用什么方法計算4.75+3.4呢?

生10:根據小數的性質,在3.4的末尾添上一個0,3.4里面有340個0.01,4.75里有475個0.01,合起來就是815個0.01,也就是8.15。

生11:給這兩個小數加上單位“元”,整數部分的數代表的是元,十分位上的數代表的是角,百分位上的數代表的是分,4元7角5分加3元4角是8元1角5分,也就是8.15元。

生12:因為相同數位上的數字才能相加,所以十分位上的“4”應該和十分位上的“7”相加。

師:所有的方法都圍繞著豎式計算的一個核心法則,你能說一說嗎?

生13:相同數位對齊。

在教學“小數的加減法”一課時,教師普通的上法無非是講清計算法則,然后進行大量的練習,直到學生熟練為止。但是數學教學不能讓學生只知其然,而不知其所以然。筆者幾乎沒有講解,只是在關鍵處拋出核心問題—小數點不對齊計算會有什么矛盾嗎?這樣反過來問為什么,符合學生喜歡“找錯”的心理,可以激發學生探索的興趣,集思廣益,提出小數點不對齊的計算方法的不合理之處,深入發掘了知識點,順著學生的思維走,把學生的思維閃光點作為“發掘點”,從而啟發學生的智慧。

三、“思促”課堂

思,即思考,人要有主動思考的意識、縝密思考的習慣和深層思考的能力。思考能夠伴隨人的一生,如果一個人學不會思考,他將找不到人生的意義。數學課堂傳遞思,不僅僅是教會學生思考,更要關注如何正確引導和幫助學生思考。

【教學案例】

筆者在執教“倍數和因數”時,課堂導入設計如下:

師:老師想展示一種數學魔法,你們想看嗎?

師:你在腦海里想一個數,不說出來,我就能知道你的最后結果是多少。

師:在大于0的自然數中任選一個數,默默記住,不要讓其他人看到這個數。然后按下面的步驟計算:

①將這個數加上8;

②將得到的和乘3;

③將得到的積各個數位上的數字相加,加到一位數為止(舉例147如何相加,1+4+7=12,1+2=3);

④將得到的和乘3;

⑤將得到的積各個數位上的數字相加,加到一位數為止;

⑥將得到的和減1。

師:同學們,如果成功的話,你們要給我熱烈的掌聲。

師公布答案8。

學生們都很驚訝!

師:想知道老師掌握的是什么“數學魔法”嗎?

生:想。

在課前給學生展示一下老師的“數學魔法”,首先是讓學生感到無比的神奇,老師不知道學生想的數字,竟然還能準確無誤地報出其答案;其次是將此“魔法”與本單元的學習內容緊密相連,激發了學生思考的興趣;最后是向學生傳遞思考的信號,“老師是如何做到的”,數學課堂竟然有這么大的魅力,如此自然而然地促進學生積極地思考。

四、“美滲”課堂

數學課堂要滲透的“美”,不僅關乎原本的數學知識,還關聯到數學課堂的教學情境,問題設置,課堂氛圍等。傳遞“美”,首先,教師要考慮學生已存在的審美觀念,經驗價值;其次要考慮學生欽慕、從眾、創新、求異、逆反等心理;最后,要大膽地創造美的形式,呈現美的情境,給學生以美的享受。

【教學案例】

筆者在執教“長方形和正方形(復習課)”時,開始是這樣處理的:

師:明天我們就要開元旦晚會了,老師要布置教室,現在有幾個小問題要大家幫忙解決!你們愿意嗎?

生:愿意!

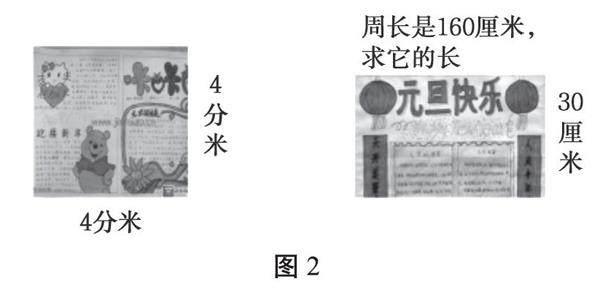

師:幫老師解決問題的同學,課后將得到老師送出的元旦小禮物!先來一個小熱身,老師想把這些元旦手抄報貼在黑板上,需要一些數據,你能幫我算出它的周長嗎?(見圖2)

算一算

生:4×4=16(分米)。

師:有什么要注意的地方?

生:單位。

師:真細心!第二幅手抄報我已經知道它的周長了,想要求它的長怎么辦?

生1:周長先減去兩條寬再除2,求出長。

生2:周長先除2,再減去寬。

師:同學們的總結有理有據,看來想要算出長方形或正方形的周長,一定要知道什么條件?

生:算長方形周長時要知道長和寬,算正方形周長時要知道邊長。

師:教室裝飾好了,下面老師想在門上貼一個“褔”,需要你們幫助,誰來讀一讀要求?(見圖3)

學生讀題。

師:老師給你一張長方形紙當成春聯紙,哪個小勇士上臺告訴我們應該怎么剪?記得邊說邊折。

生:把長方形的寬與長對齊,找到最大的正方形。

師:我們知道正方形是特殊的長方形,想要找到春聯紙里最大的正方形,就必須找到春聯紙的哪條邊?

生:寬。

……

通過元旦節美化教室這樣一項實踐活動進行數學學習,手抄報的使用,“福”字的粘貼,春聯大小的計算,讓學生感受美,運用數學知識創造美,學生獲得的經歷是真實的、合乎情理的,與學生內心的感受是同步的,是師生在共同地創造和分享美的旅程。

從根本上講,教育的特殊性決定了教育不會達到整體的和諧,因為那代表了教育的終結,而教育要朝著整體的和諧去努力。在不急于求成的前提下,教師要追求的數學課堂的價值—愛、智、思、美,是永無終點的。教師要在現實教學過程中不斷地喚醒,不斷地豐富,不斷地欣賞,以這樣的態度審視數學課堂的改變與推進。