政府數字治理、營商環境與城市創新

孫 萍,胡 珍

(東北大學 文法學院,沈陽 110169)

0 引言

數字化轉型是城市創新發展的新動力,政府數字化轉型已成為優化政務服務、改善營商環境、實現國家治理體系和治理能力現代化的必然選擇。黨的十九屆四中全會明確指出,要推進數字政府建設,加強數據有序共享。如何加快提高數字政府建設水平,營造優良的營商環境,進而推動城市創新發展,近年來受到社會各界的廣泛關注。

關于政府數字治理能否促進城市發展這一議題,學者們的觀點莫衷一是。一方面,一些學者對此保持積極態度,認為政府數字治理能夠產生良好的經濟效益,其不僅加速推進了“放管服”改革,為政府履行行政職責提供技術支撐,還對城市數字經濟發展產生顯著的積極影響[1]。另一方面,一些學者對此持有消極態度,認為政府數字治理面臨著諸多挑戰。隨著新興技術在政務服務領域得以應用,政府運用數字治理提升效率的同時,既要警惕數字鴻溝的出現[2],還應避免過度夸大數字技術的使用效果,要對新興技術的應用保持批判性評估[3]。

現有研究側重從理論或定性的角度闡述政府數字治理與經濟社會發展之間的關系,缺乏定量研究的支撐和佐證,且對政府數字治理與城市創新之間作用機理的研究鮮有涉及,有關兩者間空間溢出效應的討論更顯不足。鑒于此,本文以2017—2020 年中國272 個地級市為研究對象,實證分析政府數字治理對城市創新的影響,并討論營商環境的中介作用以及空間溢出效應,以期為提升我國數字政府建設水平,推動城市創新發展提供理論支撐。

1 理論分析與研究假設

數字化轉型正成為重塑城市發展格局的關鍵力量,而政府數字化轉型對經濟創新發展的重要影響可以從宏觀與微觀兩個層面得以體現。從宏觀層面來看,數字政府建設不僅是經濟數字化轉型的先導力量,也是數字經濟的重要支撐和現代化經濟體系的強大引擎,政府的數字化轉型可以撬動經濟數字化,加速互聯網、大數據、人工智能等數字經濟與實體經濟的深度融合,促進區域創新發展和現代化經濟體系建設[4]。在微觀層面上,政府數字治理既能夠提高家庭創業活躍度,也對企業投資效率與創新績效具有促進作用。首先,政務信息化為創業者提供更多的信息與機會開辦企業,減弱信息不對稱與社會網絡對家庭創業的負面影響[5];其次,在政務環境優質高效的地區,政府可以通過降低企業制度性交易成本,加強知識產權保護等措施,提高企業投資效率[6],使企業更傾向于選擇研發投入進行創新活動[7],進而改善創新績效。據此本文提出假設1:政府數字治理對城市創新具有顯著正向影響。

政府數字治理在優化營商環境過程中發揮著重要作用,而優質的營商環境對于城市創新發展也具有重大意義。一方面,政府數字治理是影響營商環境的關鍵因素。數字治理通過實現政府服務與數字技術的深度融合,使政府決策民主化、社會治理精準化、公共服務高效化,進而有效地遏制腐敗現象[8,9],提高政務透明度,保證惠企政策的落實。另一方面,良好的營商環境在提高企業研發創新能力、企業盈利能力方面作用顯著,政府可以通過提升營商環境的市場化、法治化、國際化水平釋放城市創新潛能。市場化方面,優質的營商環境通過增強企業信心、增加創新活動使創新主體的內在動力得以激發,進而間接促進城市創新發展[10];在法治化方面,法治化水平高的城市可以更好地保護企業知識產權,激發萬眾創新創業積極性;在國際化方面,貿易開放也可以通過加大外商直接投資的引入,促進本地企業的技術進步[11]。綜上所述,本文提出如下假設:

假設2:政府數字治理對營商環境具有顯著正向影響。

假設3:政府數字治理通過營商環境的中介作用而間接正向影響城市創新。

盡管政府數字治理對本地城市的創新發展具有積極作用,但其是否存在空間溢出效應主要受到地方政府治理能力、數字資源基礎、政策協同機制等多維因素的影響。首先,由于目前我國正處于經濟數字化轉型的關鍵時期,政府數字治理效能在很大程度上依賴于當地的技術驅動,東、中、西部地區在數字經濟發展水平上存在較大差異,數字政府整體上呈現東部強、中西部弱的發展態勢,地方政府自身數字治理水平的不平衡是協同治理面臨的一大難題。其次,在政府數字治理促進區域協同創新發展的進程中,不僅需要專業人才、財政資金及技術設備等有形資源,還需要包括行政權力、知識技能、數據等在內的無形資源,而各城市之間數字資源基礎的差異性導致了數字治理推動下的區域協同聯動發展受到阻礙[12]。最后,數字政府建設的協同發展機制尚未健全,研究表明東南沿海與中西部省份在數字政府建設的主導議題上存在顯著的對立差異,中西部地區較多關注于經濟投資方面,對數字政府建設加強投資與經濟發展的作用尤為重視,東南沿海省份則更關注行政審批與媒體公關塑造政府形象方面[13]。基于以上分析,本文提出假設4:政府數字治理對城市創新的空間溢出效應不顯著。

2 研究設計

2.1 模型設定

為檢驗政府數字治理對城市創新的影響,構建二者的直接傳導機制模型:

其中,被解釋變量INij代表城市i在t年的創新產出,解釋變量DGit代表城市i在t年的政府數字治理能力,Zit表示各控制變量。μi表示不隨時間變化的個體固定效應,δt則表示不隨個體變化的時間固定效應,εit表示隨機擾動項。

為驗證營商環境(BE)在政府數字治理能力與城市創新之間的中介作用,構建如下中介效應模型:

為進一步討論政府數字治理對城市創新的空間溢出效應,在式(1)的基礎上加入空間交互項,將其拓展為空間面板計量模型:

其中,ρ為空間自回歸系數,W表示空間權重矩陣,φ1與φ2為主要解釋變量與控制變量空間交互項的系數,該模型為空間杜賓模型。本文采用聚類穩健標準誤對上述模型進行估計。

2.2 變量說明與數據來源

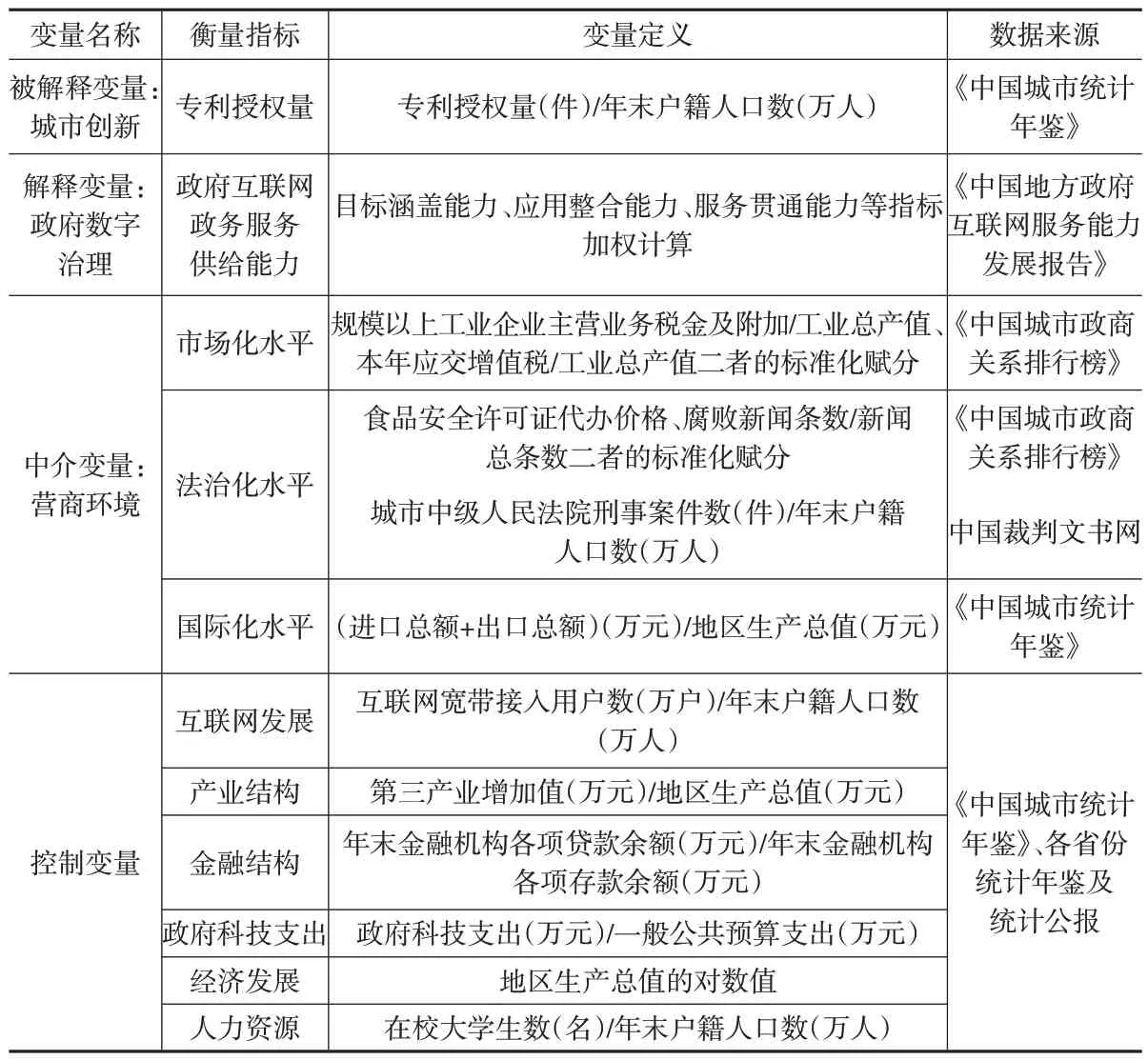

(1)被解釋變量:城市創新(IN)。參考文獻[14],以每萬人擁有專利授權量衡量城市創新。

(2)核心解釋變量:政府數字治理能力(DG)。采用《中國地方政府互聯網服務能力發展報告》中地方政府互聯網政務服務供給能力得分進行度量。

(3)中介變量:營商環境(BE)。結合文獻[15],營商環境由市場化水平、法治化水平、國際化水平3個維度構成。

(4)控制變量:參照以往學者研究[16,17],選取互聯網發展(netp)、產業結構(ind)、金融結構(fina)、政府科技支出(goin)、經濟發展(gdp)和人力資源(hr)作為控制變量。

本文基于2017—2020年公開統計數據,以我國272個地級及以上城市為對象展開研究,剔除個別變量數據嚴重缺失的城市,少量缺失數據采用線性插值法進行填補,對于存在價格因素影響的變量,均以2017 年為基期采用GDP平減指數進行處理。各變量說明及數據來源見表1。

表1 變量定義與數據來源

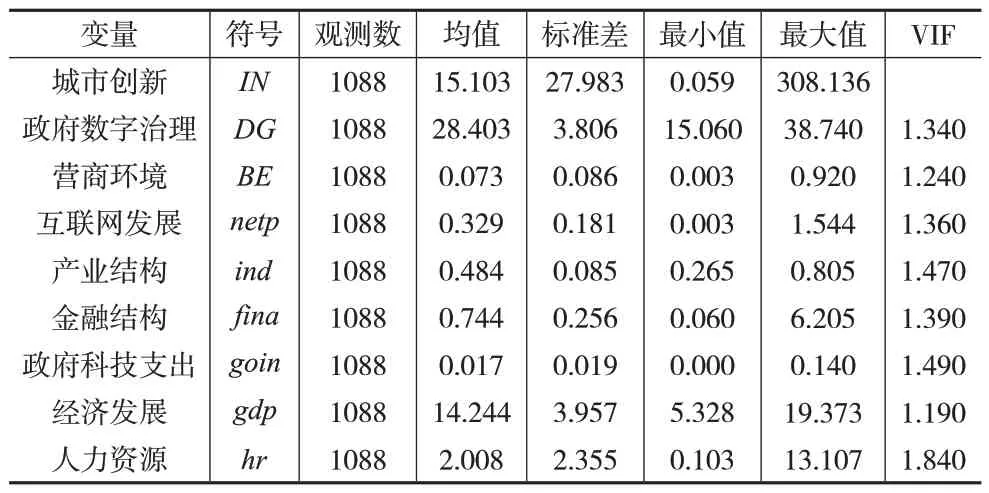

2.3 描述性統計分析

本文主要變量描述性統計結果見下頁表2。此外,各變量方差膨脹因子值均小于10,故后文分析中可不予考慮多重共線性問題。

表2 變量的描述性統計結果

3 實證結果分析

3.1 政府數字治理與城市創新

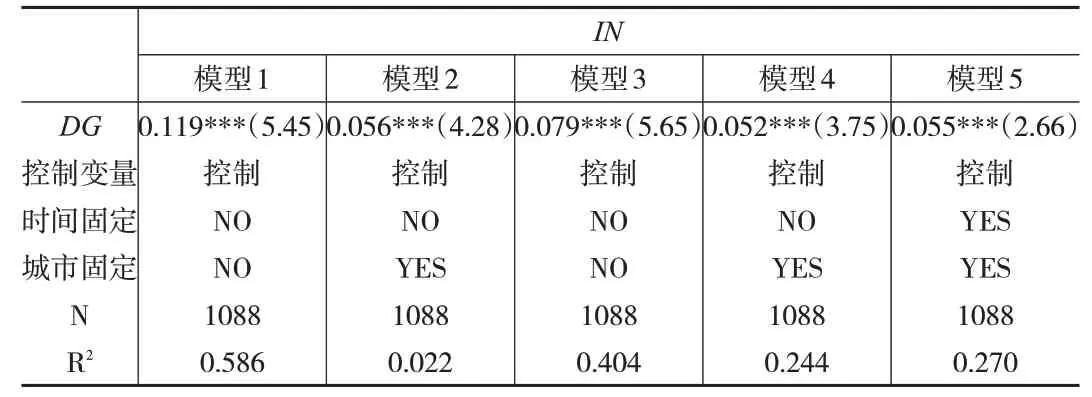

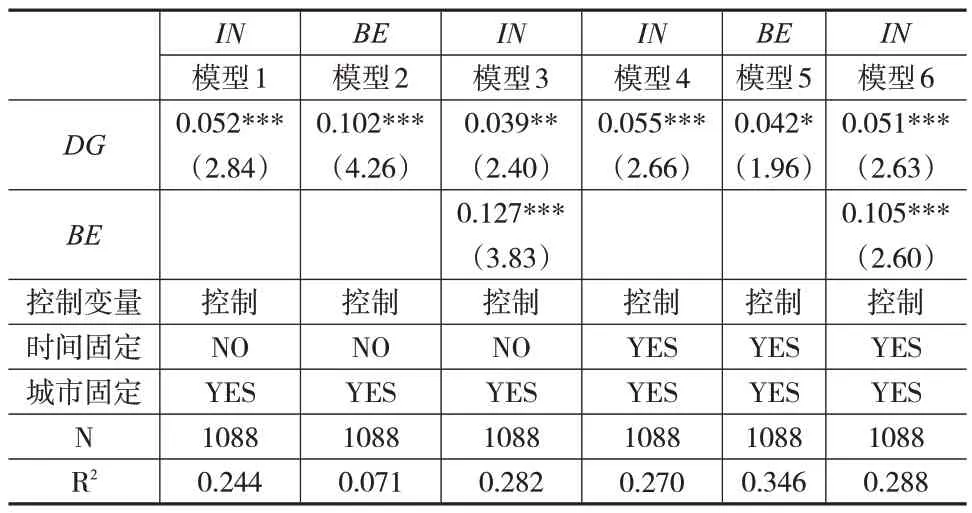

以城市創新作為被解釋變量,政府數字治理作為核心解釋變量進行線性回歸,基準回歸結果如表3所示。

表3 政府數字治理影響城市創新的基準回歸結果

表3中模型1為普通OLS模型,模型2至模型5為面板回歸模型,其中模型2與模型4為個體固定效應模型,模型3 為隨機效應模型,模型5 為個體時間雙固定效應模型。由表3 可知,模型1 至模型5 中DG 的估計系數均在1%水平上顯著為正。而穩健的豪斯曼檢驗Sargan-Hansen值為31.420,P值為0.0001,強烈拒絕使用隨機效應模型的原假設,故選擇固定效應模型進行分析。模型5同時控制了時間與個體效應,此時DG 估計系數為0.055,說明政府數字治理能力對城市創新具有顯著的促進作用,其經濟含義為政府數字治理能力每提高1個單位,城市創新產出將平均增加0.055%,經濟意義顯著。其可能原因是,高效便捷的數字化政務服務有效降低了當地企業在開辦變更、經營納稅、注銷等業務上的制度性交易成本,進而提高企業經營效率,改善創新績效,故假設1得以驗證。

3.2 營商環境的中介作用

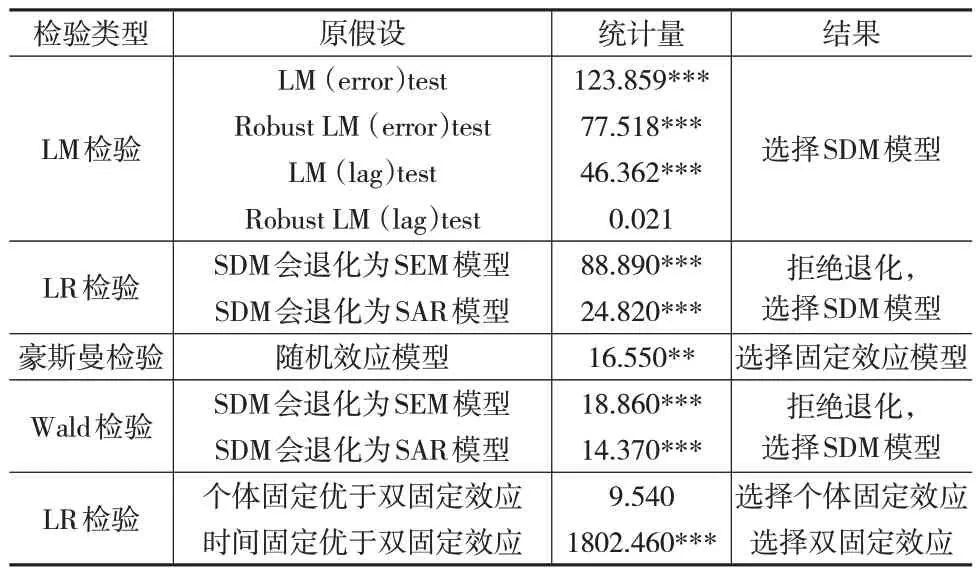

為驗證營商環境的中介作用,在前文理論分析的基礎上構建線性回歸方程,回歸結果如表4所示。

表4 營商環境中介效應回歸結果

表4中模型1至模型3為個體固定效應模型的中介作用檢驗結果,模型4至模型6為個體時間雙固定效應模型的中介作用檢驗結果。由模型2與模型5可知,DG的估計系數顯著為正,但在控制了時間效應后,其促進效果有所減弱。以模型5來看,其經濟含義表示政府數字治理能力每提高1個單位,城市營商環境會平均改善0.042%。可能的解釋是政府通過大數據平臺公開政務信息,既提高了政務透明度,也保證了創新補貼、降低稅負等政策的落實,拉近了政企距離,這為營造優質的營商環境創造了有利條件,故假設2得以驗證。

模型3 與模型6 顯示DG 與BE 的估計系數均顯著為正,這表明政府數字治理能力與營商環境對城市創新產出均具有顯著的促進作用。綜合表4中的回歸結果可知,營商環境在政府數字治理與城市創新之間的中介作用顯著,且為部分中介效應。其可能的原因是,政府數字治理為打造當地優質的營商環境夯實了政務基礎,優質高效的營商環境為城市創新發展提供了制度與環境保障。地方政府借助數字技術賦能社會治理,從而促進城市創新,故假設3成立。

3.3 政府數字治理對城市創新的空間溢出效應

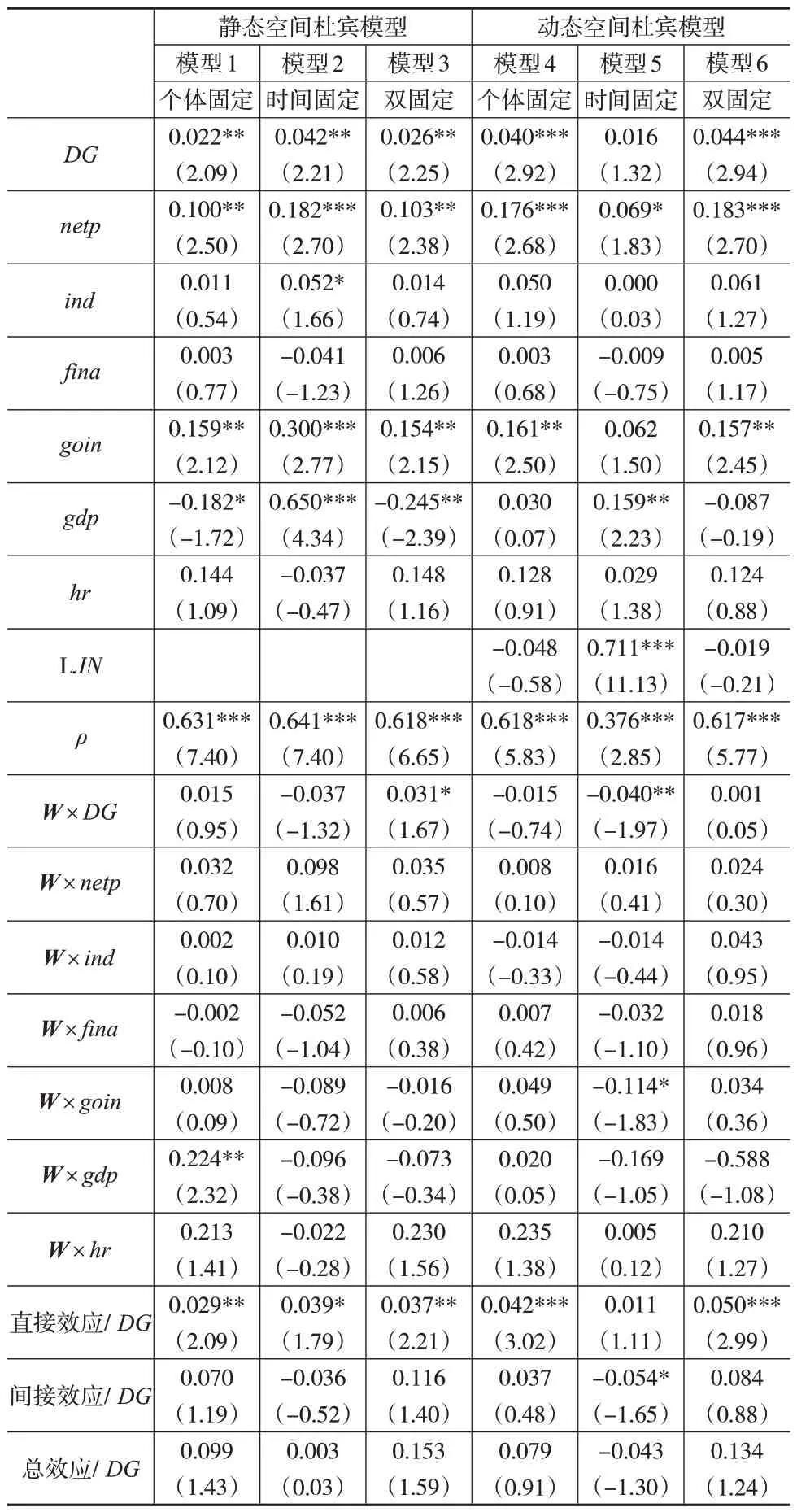

本文引入空間交互效應,討論鄰近城市的政府數字治理是否對本地城市創新存在影響。首先,確定空間權重矩陣。利用ARCGIS軟件提取城市經緯度坐標,再運用Stata 軟件生成空間鄰接權重矩陣。其次,檢驗城市創新是否存在空間自相關性。2017—2020 年城市創新全局莫蘭指數雙邊檢驗的Moran’s I 值分別為0.557、0.561、0.553、0.610,且均在1%的水平上顯著,即強烈拒絕不存在全局空間自相關性的假設,可以進行空間計量分析。最后,選擇合適的空間計量模型,采用由具體到一般與一般到具體相結合的思路進行模型檢驗,檢驗結果如表5所示。

表5 空間計量模型選擇檢驗結果

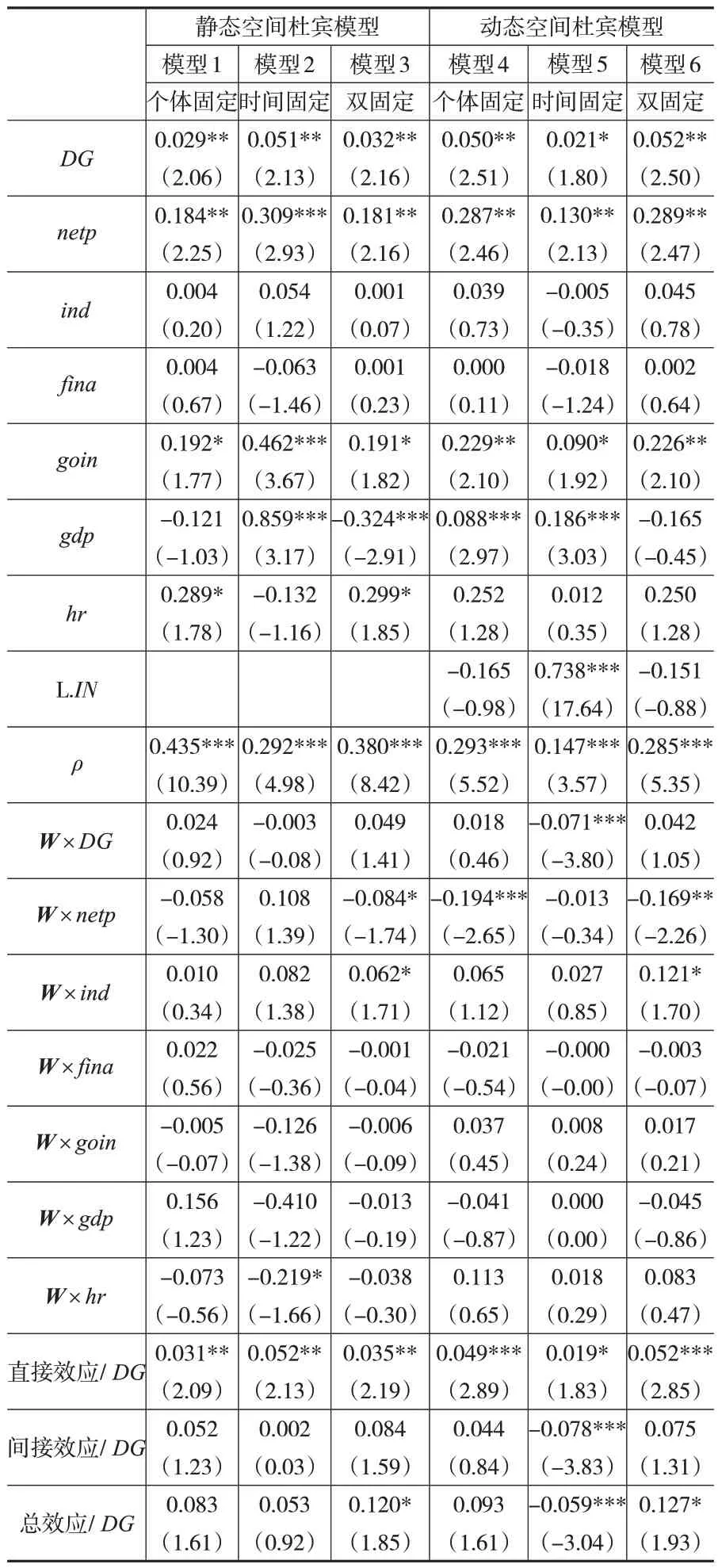

第一,按照具體到一般的思路進行LM 檢驗,依據檢驗結果選擇SDM模型;第二,按照一般到具體的思路進行LR 檢驗,結果顯示SDM 模型拒絕退化為SEM 與SAR 模型,選擇SDM模型;第三,進行豪斯曼檢驗,結果拒絕隨機效應模型,選擇固定效應的空間杜賓模型;第四,進行Wald檢驗以驗證上述模型的選擇,結果與LR檢驗保持一致,再一次支持了選擇固定效應的空間杜賓模型;第五,利用LR 檢驗判斷固定效應類型,結果顯示個體固定效應模型優于雙固定效應模型優于時間固定效應模型,因此本文選擇個體固定效應的空間杜賓模型。為檢驗與比較各個參數變量估計系數的穩健性,分別列出了靜態空間杜賓模型、動態空間杜賓模型的三種固定效應的回歸結果,如表6所示。

表6 空間溢出效應回歸結果

由表6 可知,SDM 模型的空間自回歸系數ρ均在1%的水平上顯著,表明城市創新在空間交互效應的作用下存在明顯的空間依賴關系。本文主要依據模型1與模型4進行分析,由空間溢出效應分解結果可知,模型1 中直接效應估計系數為0.029,且在5%的水平上顯著,表明本地政府數字治理對當地城市創新具有顯著正向影響,間接效應為正卻不顯著,說明相鄰城市政府數字治理對本地城市創新具有積極作用,但該正向空間溢出效應并不明顯。模型4中,加入因變量滯后一期后,直接效應估計系數為0.042,大于0.029,且在1%的水平上顯著,間接效應依然為正但不顯著,且小于0.070,這說明考慮動態效應后,政府數字治理對本地城市創新的直接促進效應得以增強,而對相鄰城市的空間溢出效應進一步減弱,這表明政府數字治理對城市創新不存在顯著的空間溢出效應,假設4成立。究其原因可能在于:一是數字治理能力有待加強,目前我國大部分城市政府數字治理水平較低,其促進相鄰城市創新發展的能力相對較弱。二是資源差距較大,東、中、西部地區城市在數字資源基礎上存在較大差異,各主體參與治理時難以快速對接,在打通部門業務、數據互通共享、數據整合等方面的諸多難題亟待解決。三是機制尚不健全,在頂層設計上缺乏有效的數字協同治理機制,如在數字政府發展前期,企業異地辦事面臨不少堵點難點問題,“多地跑”“折返跑”現象普遍存在,政務信息“互不相認”是數字政府橫向協同治理中存在的典型問題。

4 穩健性檢驗

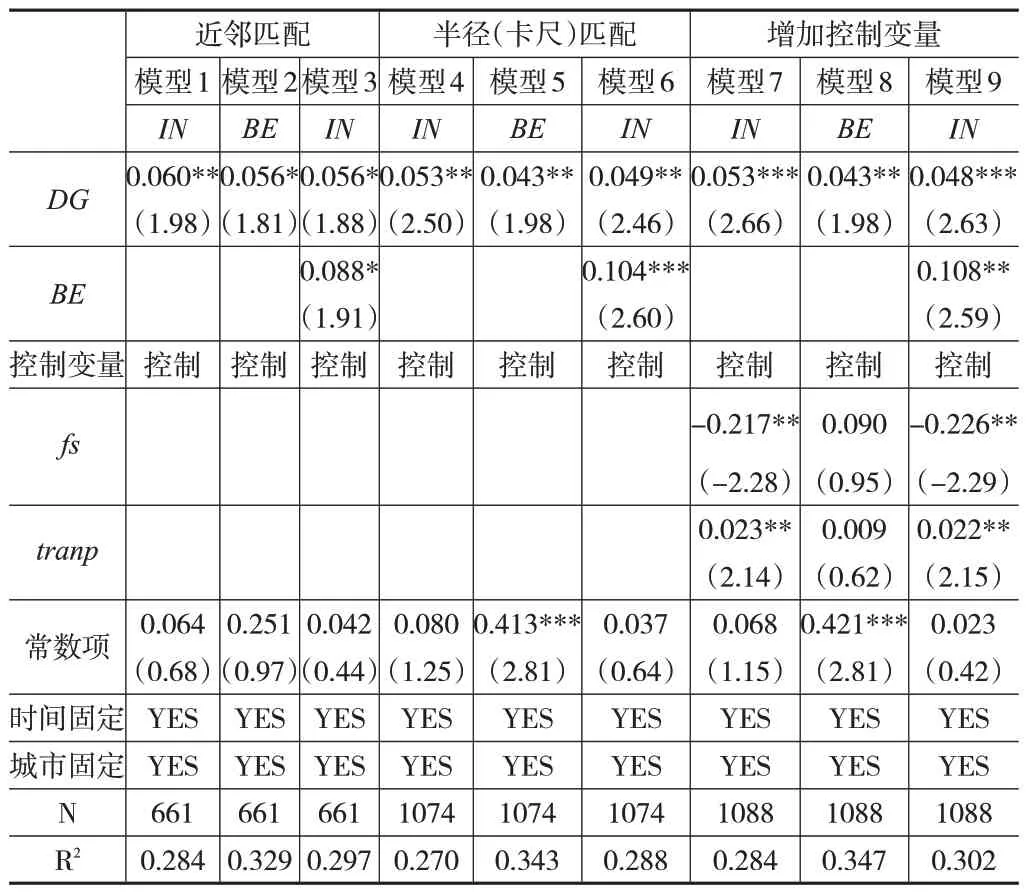

4.1 PSM傾向得分匹配

2016年4月14日,國務院辦公廳發布《推進“互聯網+政務服務”開展信息惠民試點實施方案》,確定了80 個信息惠民國家試點城市為試點單位。考慮到各地方政府數字治理能力可能受到國家試點政策的影響,為解決樣本自選擇帶來的內生性問題,將試點城市作為實驗組,非試點城市作為控制組,采用PSM傾向得分匹配法估計,選擇1:4近鄰匹配與卡尺為0.05的半徑匹配,兩種匹配方法均通過平衡性檢驗,結果如表7模型1至模型6所示。

表7 穩健性檢驗結果

由模型1 至模型6 可知,模型回歸結果顯著性并未發生改變,這表明本文結果具有較強的穩健性。

4.2 增加控制變量

為進一步避免遺漏變量導致的內生性問題,參考文獻[18],增加財政自主權(fs)、人均貨運量(tranp)作為新的控制變量,結果如表7模型7至模型9所示,在增加控制變量后,政府數字治理能力對營商環境、城市創新產出的促進作用以及營商環境在二者之間的中介效果依然顯著,再次驗證了結果的穩健性。

4.3 替換空間權重矩陣

為檢驗政府數字治理空間溢出效應的穩健性,采用替換權重矩陣的方法進行檢驗。首先,參考文獻[19],構建行政隸屬矩陣,在矩陣元素設置上,若兩個城市隸屬于同一省級單位則為1,否則為0,對角線上的元素全部為0。其次,基于行政隸屬矩陣的2017—2020 年全局莫蘭指數雙邊檢驗結果分別為0.263、0.262、0.268、0.474,均在1%的水平上顯著,證明城市創新存在空間相關性。最后,在模型選擇的檢驗上,結果表明應選擇個體時間雙重固定的空間杜賓模型,回歸結果如表8所示。

表8 基于行政隸屬矩陣的穩健性檢驗結果

由表8 可知,模型1 至模型6 的空間自相關系數ρ均在1%的水平上顯著為正,表明城市創新存在空間依賴性。模型3與模型6的結果顯示本地政府數字治理對當地的城市創新的正向直接效應顯著,本省份內其他城市的政府數字治理對本地城市創新具有正向影響,但空間溢出效應并不顯著,在加入城市創新的動態效應后,該空間溢出效應進一步減弱,再次驗證了本文的實證結果。

5 進一步拓展:區域異質性分析

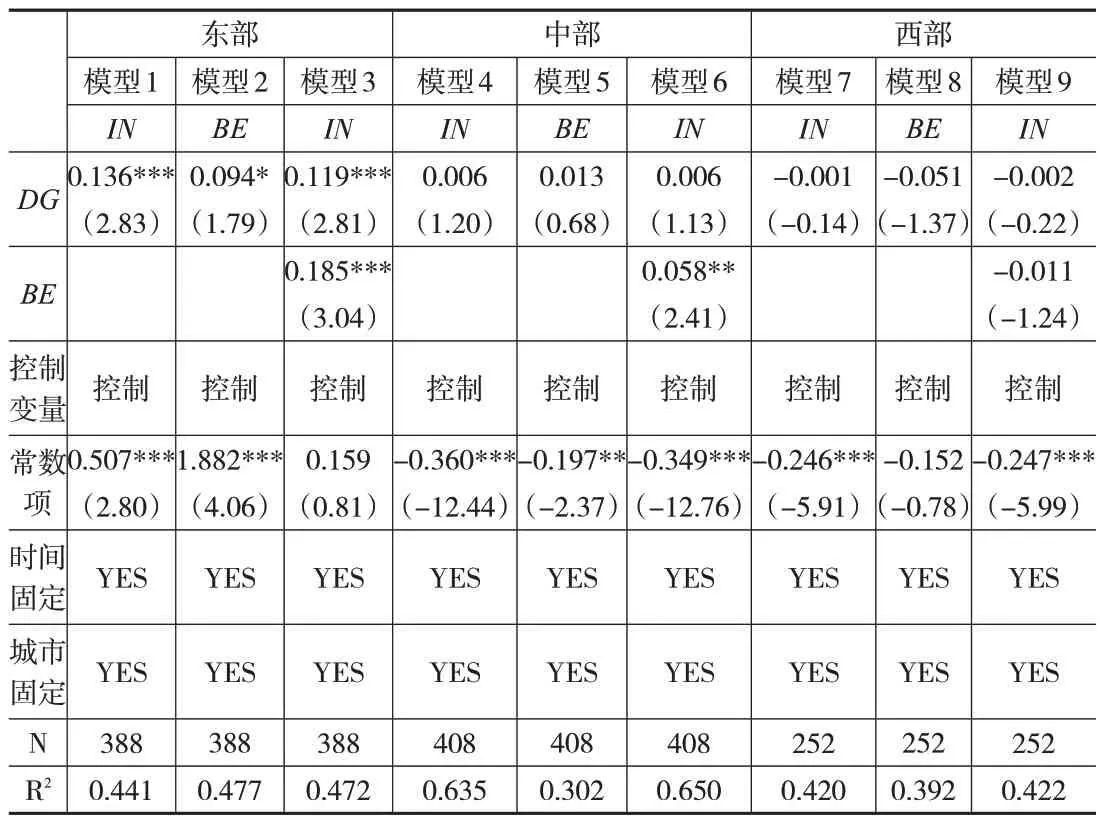

為考察政府數字治理對城市創新的影響是否存在地區差異性,本文將272個城市劃分為東部、中部、西部三個區域,結果如表9所示。

表9 區域異質性回歸結果

表9模型1顯示DG估計系數顯著為正,表明東部地區政府數字治理對城市創新具有顯著的促進作用,模型4中DG 系數為正但不顯著,表明中部地區政府數字治理促進城市創新并不明顯。而模型7 中,西部地區DG 估計系數為負,說明西部地區政府數字治理對城市創新的正向效應尚未顯現。此外,與表3 中模型5 的估計系數0.055 相比,可以說明東部地區政府數字治理對城市創新的正向影響遠高于全國總體水平,而中部與西部均低于全國總體水平。從營商環境的中介效應來看,各地區政府數字治理對營商環境的影響與其對城市創新的影響表現一致。結合模型3、模型6、模型9可知,營商環境的中介作用僅在東部地區表現顯著,在中西部地區不存在中介效應。究其原因可能是,政府數字治理能力較多地依賴于當地數字基礎設施建設與數字經濟水平,而西部地區數字經濟發展落后于東部與中部,其政府數字治理對城市營商環境及創新產出的提升能力有限,致使其對城市創新的正向效應尚未顯現。而相較于西部而言,中部地區的數字政府建設水平較高,但卻低于東部大部分城市。因此,區域間不同水平的政府數字治理能力對創新產出的影響作用存在顯著差異。

6 結論與啟示

本文選取2017—2020年中國272個城市的樣本數據,分析了政府數字治理影響城市創新的作用機理,并討論了其空間溢出效應。研究結論如下:第一,政府數字治理對城市營商環境與創新產出均呈現顯著促進作用。第二,政府數字治理可以通過營商環境的間接作用對城市創新產生正向影響,考慮空間效應后,政府數字治理對鄰近城市創新發展存在正向作用,但該積極效應不顯著。第三,政府數字治理對城市創新的正向影響及營商環境在二者間的中介效應均存在顯著的區域差異性。

上述研究結論對地方政府加強數字化建設和推動城市創新具有一定的啟示作用:第一,加快提升政府數字治理能力,增強其促進城市創新發展的正向效應。一方面,應切實提升政務服務響應能力。政務工作者要對接企業的切身需求,高效響應并精準解答其反映的難題,為企業帶來更好的參與感與互動感。另一方面,要積極探索政務平臺智能化服務。政務平臺應熟練運用大數據、人工智能等新興技術工具,重點關注以企業需求為目標的服務場景設置。第二,積極打造優質營商環境,發揮其推動城市創新發展的紐帶作用。既要在市場準入、準營、運營等環節為企業暢通渠道,助力市場主體輕裝發展,保障企業辦事無憂;還要創新探索“一業一證”“多業一證”等審批模式,全面推行“雙隨機、一公開”的監管模式,做到政府無事不擾。第三,全面推進數字政府協同治理,加強其助力城市創新發展的溢出效應。一是制度與技術協同,在數據交易過程中,需要完善的制度支撐確保數據隱私與界定數據權屬;二是多方主體協同,首先政府與互聯網企業之間應劃分好權與責,明確各自的權利與責任,除此以外,還應加強與高校及科研院所之間的合作,進一步提高其在數字應用場景等實踐項目方面的參與度;三是區域協同,各地政府之間應加強有效協商溝通機制與組織學習機制。