用雙具支試管設計新的實驗裝置及其應用

楊愛芳 李德前

摘要:? 設計制作了雙具支試管,借助雙具支試管和注射器設計了新的實驗裝置,可用于“加熱碳酸氫銨”“二氧化碳與氫氧化鈉溶液反應”“銅與濃硫酸反應”等實驗。這些實驗能在封閉的體系內進行,且實驗用品簡約、操作簡便、現象直觀、過程環保、效果顯著。不僅適合教師的演示實驗,而且適合學生的探究實驗。

關鍵詞: 雙具支試管; 實驗新設計; 演示實驗; 分組實驗

文章編號: 10056629(2024)04007304

中圖分類號: G633.8

文獻標識碼: B

近日團隊設計制作了一種新型的玻璃儀器——雙具支試管,在普通試管的前端(離試管口約25mm)兩側對應位置分別熔接一個短支管。如圖1所示,規格20mm×200mm,容積約60mL。

利用雙具支試管改進并設計了“加熱碳酸氫銨”“二氧化碳與氫氧化鈉溶液反應”和“銅與濃硫酸反應”等實驗,取得了良好的教學效果。

1? 加熱碳酸氫銨實驗

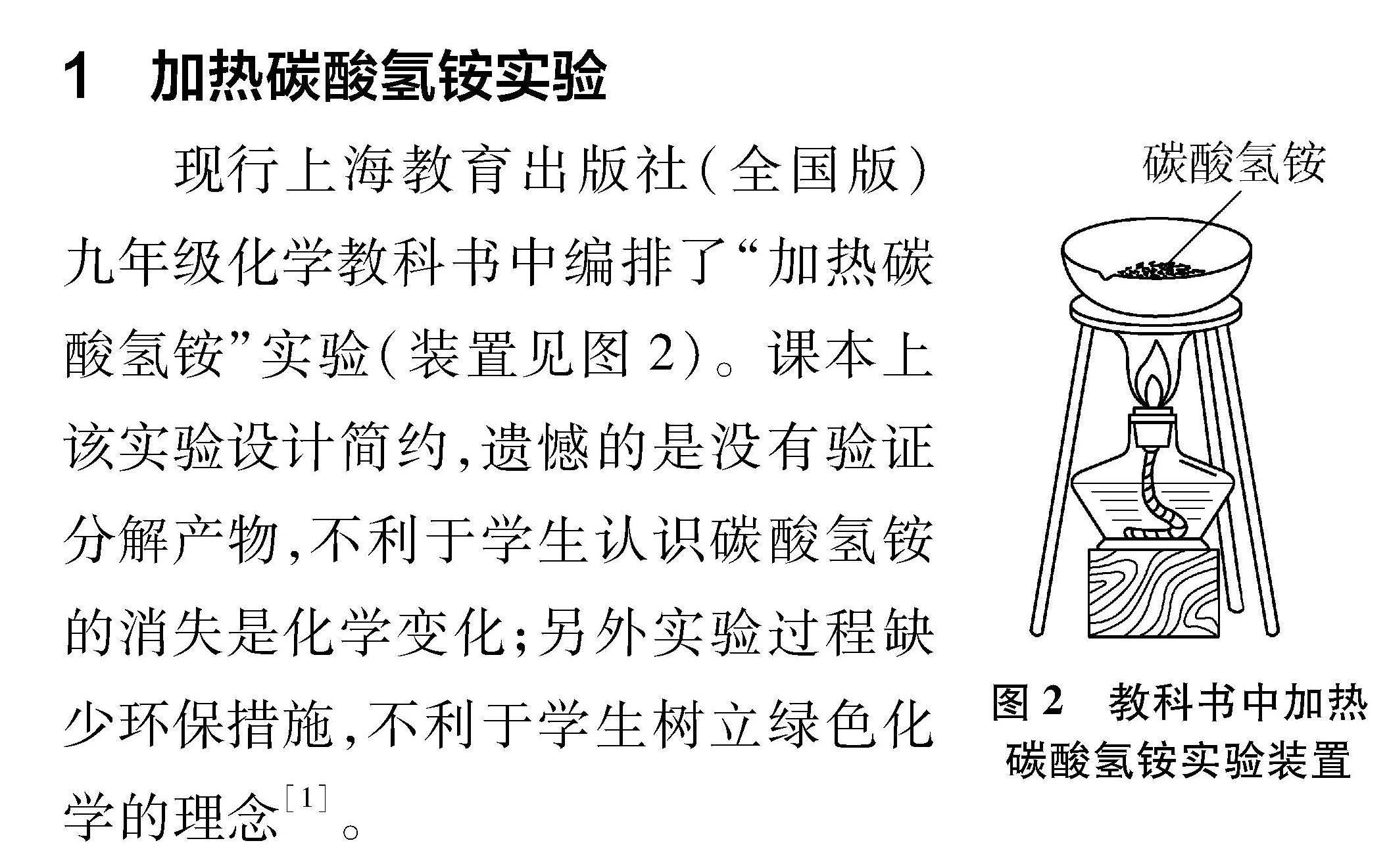

現行上海教育出版社(全國版)九年級化學教科書中編排了“加熱碳酸氫銨”實驗(裝置見圖2)。課本上該實驗設計簡約,遺憾的是沒有驗證分解產物,不利于學生認識碳酸氫銨的消失是化學變化;另外實驗過程缺少環保措施,不利于學生樹立綠色化學的理念[1]。

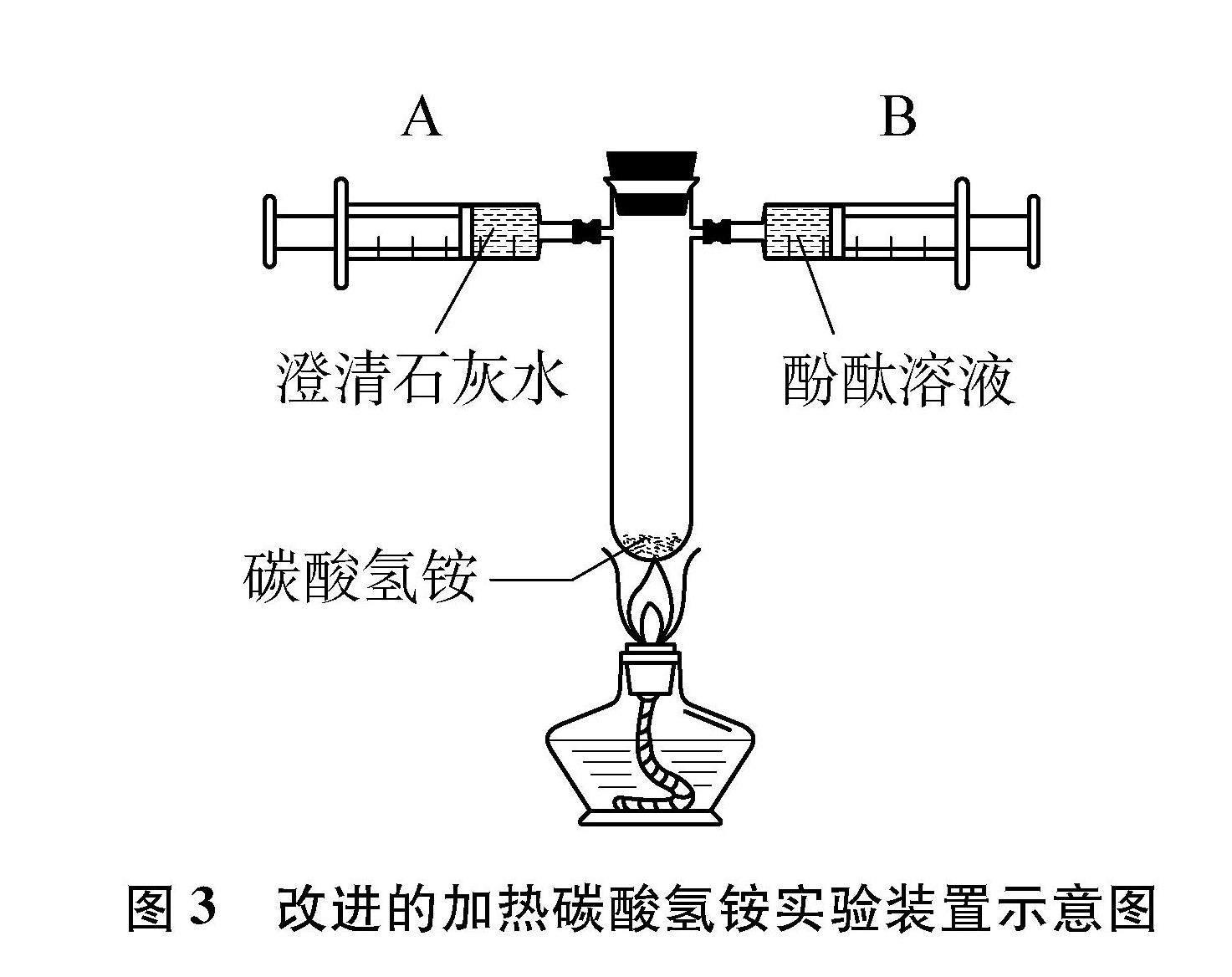

我們借助雙具支試管和注射器設計出新的實驗裝置,較好地改善了原實驗的不足。

1.1? 實驗用品

碳酸氫銨固體,澄清石灰水,酚酞溶液;20mm×200mm雙具支試管,20mL注射器(潤滑性良好),酒精燈,無孔橡皮塞,乳膠管,藥匙,鐵架臺等

1.2? 實驗裝置

新設計的實驗裝置如圖3所示(夾具略,下同)。

1.3? 實驗操作

(1) 準備兩個20mL注射器(分別標注為A、 B),在注射器A的針筒里吸入10mL澄清石灰水,在注射器B的針筒里吸入10mL酚酞溶液。

(2) 取一支20mm×200mm的雙具支試管,用藥匙向試管里加入適量的碳酸氫銨固體,再將大小合適的橡皮塞塞到試管口上,然后將雙具支試管固定到鐵架臺上。

(3) 將注射器A、 B與雙具支試管有序連接起來(要確保整個裝置不漏氣)。

(4) 點燃酒精燈,先預熱試管,然后用外焰對準試管底部的藥品加熱。很快觀察到白色固體逐漸減少,試管內壁附有大量的水霧,注射器A、 B的活塞均緩慢向外移動,針筒內澄清石灰水變渾濁、無色的酚酞溶液變紅色。至此,停止加熱。

(5) 實驗結束,整理實驗用品,引導學生分析實驗現象、完成實驗報告。

1.4? 現象分析

加熱碳酸氫銨后試管內壁很快就出現大量的水霧、澄清的石灰水變渾濁、無色的酚酞溶液變紅色,說明碳酸氫銨受熱易分解,分解的產物有水、二氧化碳和氨氣(有關反應的化學方程式是NH4HCO3△H2O+CO2↑+NH3↑)。

1.5? 實驗優點

(1) 實驗過程氨氣沒有外逸,保護了室內環境。

(2) 實驗現象明顯,有利于學生驗證碳酸氫銨分解的產物、認識化學變化的特征。

(3) 可以促進學生養成合理使用化學物質的習慣,并激發學生探究物質世界的興趣。

2? 二氧化碳與氫氧化鈉溶液反應

現行化學教科書一般都是直接告訴學生氫氧化鈉溶液能吸收二氧化碳氣體,并給出有關反應的化學方程式。這樣編排缺少說服力,不利于學生掌握新知識[2]。

我們借助雙具支試管和注射器設計了新的實驗裝置,可以清晰地顯示二氧化碳能與氫氧化鈉溶液反應。

2.1? 實驗用品

二氧化碳氣體,氫氧化鈉溶液,蒸餾水,氮氣(可用燃磷法除氧后獲得);20mm×200mm雙具支試管,20mL注射器(潤滑性良好),50mL注射器(潤滑性良好),單向閥,單孔橡皮塞,無孔橡皮塞,橡皮帽,乳膠管,鐵架臺等

2.2? 實驗裝置

新設計的實驗裝置如圖4所示。

2.3? 實驗操作

(1) 準備兩個20mL的注射器(分別標注為A、 C),在注射器A的針筒里吸入5mL蒸餾水,在注射器C的針筒里吸入5mL氫氧化鈉溶液。

(2) 再準備一個50mL的注射器(標注為B),在注射器B的針筒里吸入50mL氮氣(此注射器吸入口接有一個單向閥,使流體只能流出注射器而不能流入注射器[3],從而防止蒸餾水或氫氧化鈉溶液在注入試管時將二氧化碳氣體壓入注射器B中)。

(3) 取一支20mm×200mm的雙具支試管,用向上排空氣法在雙具支試管里收集二氧化碳氣體(兩個支管口要用橡皮帽臨時封閉)。集滿氣體(約60mL)后,立即將大小合適的無孔橡皮塞塞到試管口上(防止二氧化碳逃逸),再將雙具支試管固定在鐵架臺上。

(4) 按圖4,將注射器A、 B、 C與雙具支試管有序連接起來(要確保整個裝置的氣密性良好)。

(5) 推動注射器A的活塞,將5mL蒸餾水一次性緩緩注入雙具支試管里,觀察到注射器B的活塞保持靜止。稍后再推動注射器C的活塞,將5mL氫氧化鈉溶液一次性緩緩注入雙具支試管里,發現注射器B的活塞快速向下移動,并且50mL氮氣全部被吸入雙具支試管里。

(6) 實驗結束,整理實驗用品,引導學生分析實驗現象、完成實驗報告。

2.4? 現象分析

將5mL蒸餾水全部注入盛有二氧化碳的雙具支試管內,注射器B中的活塞靜止不動,說明雙具支試管內的壓強基本不變,進而可知5mL水最多溶解5mL二氧化碳;再將5mL氫氧化鈉溶液全部注入盛有二氧化碳的雙具支試管內,注射器B中的50mL氮氣被全部吸入雙具支試管里,說明雙具支試管內的壓強明顯減小,進而可知5mL氫氧化鈉溶液至少能夠溶解50mL二氧化碳。對比上述實驗現象可知,二氧化碳能與氫氧化鈉溶液反應(有關反應的化學方程式是

CO2+2NaOHNa2CO3+H2O)。

2.5? 實驗優點

(1) 實驗涉及定量數據,促進了深度學習,能夠培養學生的定量意識和理性思維。

(2) 實驗現象對比鮮明,有利于培養學生的比較思維,發展學生的模型認知能力。

(3) 實驗增強了化學教學的直觀性,有利于突出重點、突破難點。

3? 銅和濃硫酸的反應

普通高中化學教科書中一直編排有銅與濃硫酸反應的經典實驗。現行人教版普通高中化學教科書在設計該實驗時充分考慮了操作的簡便性、實驗的環保性(裝置見圖5),但仍存在不少弊端,如實驗裝置較為復雜、銅絲在橡皮塞中上下抽動不太方便、半開放的實驗體系對尾氣的吸收不夠徹底、將二氧化硫通入溶液中容易發生倒吸現象等。

借助雙具支試管和注射器設計了新的實驗裝置,進一步優化了課本實驗。

3.1? 實驗用品

直徑約0.5mm的細銅絲(取自八芯網線),98%的濃硫酸[4],蒸餾水,氫氧化鈉濃溶液,品紅溶液;20mm×200mm雙具支試管,20mL注射器(潤滑性良好),30mL注射器(潤滑性良好),酒精燈,單孔橡皮塞,乳膠管,鑷子,鐵架臺等

3.2? 實驗裝置

新設計的實驗裝置如圖6所示。

3.3? 實驗步驟

(1) 準備兩個20mL注射器(分別標注為A、 C),在注射器A的針筒里吸入約10mL蒸餾水,在注射器C的針筒里吸入約10mL氫氧化鈉濃溶液(這兩個注射器的吸入口均接有一個單向閥,使流體只能流出注射器而不能流入注射器,以阻止反應產生的氣體進入注射器A、C中)。

(2) 再準備一個30mL的注射器(標注為B),在注射器B的針筒里吸入5~6mL品紅溶液。

(3) 取一支20mm×200mm的雙具支試管,用鑷子向試管里加入3~4cm長的細銅絲,再緩緩注入3~4mL濃硫酸(過量),然后將試管固定在鐵架臺上。

(4) 按圖6將注射器A、 B、 C與雙具支試管有序連接起來(要確保整個裝置的氣密性良好)。

(5) 點燃酒精燈,先預熱試管,然后用外焰對準試管底部的藥品加熱。很快觀察到銅絲表面變黑,溶液中劇烈冒氣泡,試管內有白霧,B注射器的活塞緩緩向上移動(約產生24.5mL二氧化硫氣體,最終注射器的活塞停留在30mL刻度處),同時品紅溶液褪色。加熱約90s,銅絲完全消失,試管內液體呈現墨綠色,此時熄滅酒精燈。待試管冷卻至常溫后,將注射器A中的蒸餾水緩慢注入試管內,稀釋后的墨綠色液體很快變為藍色溶液[5]。

(6) 將注射器C中的氫氧化鈉濃溶液緩緩注入試管內,然后輕輕搖晃試管,以充分吸收實驗體系內的二氧化硫氣體。

(7) 實驗結束,整理實驗用品,引導學生分析實驗現象、完成實驗報告。

3.4? 現象分析

加熱銅與濃硫酸的混合物不久,品紅溶液褪色,說明反應生成了二氧化硫氣體。雙具支試管內最終得到藍色溶液,說明反應生成了硫酸銅。從而可知,濃硫酸具有強氧化性(有關反應的化學方程式是Cu+2H2SO4(濃)△CuSO4+2H2O+SO2↑)。

3.5? 實驗優點

(1) 藥品用量少,產生的有害氣體少,縮短了反應進程,提高了實驗效益。

(2) 實驗體系完全封閉,避免了二氧化硫氣體的外逸,并對尾氣進行吸收處理,有利于培養學生的環保意識。

(3) 實驗現象清晰直觀,有利于學生認識反應產物的性質,增強證據推理能力。

雙具支試管還可遷移用來演示加熱氯化銨、煤的干餾、金屬銅與硝酸反應、亞硫酸鈉與濃硫酸反應、乙醇催化氧化等實驗[6,7]。

總之,由雙具支試管構成的實驗裝置美觀、簡約、實用,特別適合涉及有毒物質、有害氣體的化學實驗。在上述實驗教學中,針對某些實驗方案的質疑與改進,能激發學生的創新精神,培養學生的核心素養,發展學生的科學探究能力,充分發揮了化學實驗的啟智、育人功能。

參考文獻:

[1]李德前, 石磊, 馬逸群等. 以“三個一行動”開展化學實驗創新的嘗試[J]. 化學教學, 2023, (1): 58~62.

[2]馬逸群, 魏雅寧, 李德前等. 探究二氧化碳與氫氧化鈉溶液反應的兩種新方法[J]. 中小學實驗與裝備, 2021, (6): 32~33.

[3]陳錦, 李德前, 石磊. 借助兩個注射器改進乙醇的催化氧化實驗[J]. 化學教學, 2023, (5): 63~65.

[4]陳芳芳, 鮑正榮. 對濃硫酸和銅反應實驗的改進[J]. 中小學實驗與裝備, 2013, (4): 39~40.

[5]張紅衛. 濃硫酸與銅反應實驗的改進[J]. 化學教學, 2020, (1): 67~69.

[6]王如芹. 巧用具支試管改進化學實驗? 實現實驗綠色化[J]. 中國教育技術裝備, 2011, (11): 64~65.

[7]姜遠桓, 梁新民, 李細華. 具支試管的妙用[J]. 實驗教學與儀器, 2010, (9): 37~38.