《嵩高靈廟碑》的藝術風格及其對學生心境的影響研究

摘? 要:《嵩高靈廟碑》明確記錄了北魏時期修祀中岳廟的寇謙之是如何將當世之道教進行改良與傳播,使后人可以依稀窺見北魏時期道教文化發展之一隅,有著十分重要的歷史文獻價值。而現存的《嵩高靈廟碑》因其年代久遠加之保存不善,碑中之字剝落漫漶幾近全碑一半。現存之字也僅為碑陽左右兩邊(左2至3列以及右3到4列)還有較為清晰文字傳世,但其字口也大多漫漶不清,難以窺探當初之神韻。文章從《嵩高靈廟碑》現存較為完整的9行21列碑文出發,以碑文的章法氣息與神韻為出發點,分析其書法稚拙古樸之原因,并由其獨特的風格,深發出《嵩高靈廟碑》對其臨習者產生的心境影響,探索臨習碑刻拓片與學生心境之間的潛在關系,便于廣大學者深入研究與交流。

關鍵詞:嵩高靈廟碑;氣韻;稚拙;形神關系

中圖分類號:J292.1文獻標識碼:A文章編號:2095-9052(2024)04-0064-03

作者簡介:陳俊元(1991.03—? ),男,漢族,河南省鄭州人,碩士研究生,助教,研究方向:書法藝術、學生思政工作。

引言

在河南省登封市境內的嵩山中岳廟內,悄無聲息地矗立著許多歷史悠久卻又鮮有人問津的碑刻石碣,而在久負盛名的四狀元碑北側的峻極門與中岳大殿之間,于御碑亭不起眼的東北角,兀自矗立著一塊幾乎剝落殆盡的黑青色高大石碑,若非細心諦勘,則很難發現其碑所在之處;而這里每天來來往往的游客大多流連于中岳廟內主體建筑的古樸悠遠與道教文化的仙風道骨,卻很少有人能夠注意到這座傷痕累累的斑駁石碑。這塊身處鬧市卻又與世無爭,甚至鮮有人駐足觀看的石碑,便是于北魏年間所立的《嵩高靈廟碑》。

此碑明確記錄了北魏時期修祀中岳廟的寇謙之是如何將當世之道教進行改良與傳播。論及《嵩高靈廟碑》的書法藝術價值,其用筆率真稚拙,大小不拘,介于隸楷之間,尚無定法,諦勘其間單字,鉤挑頓挫大巧不工,古拙之趣躍然于碑刻拓片間。筆者在《嵩高靈廟碑》其下書9行21列保存較為完整的部分出發,以文字之間的形神關系與氣息神韻為出發點,分析其書法稚拙古樸之原因,并對此碑的成碑時間提出了大膽質疑,便于廣大學者深入研究與交流。

一、《嵩高靈廟碑》的文化價值

“太極剖判,兩儀既分,四節代序,五行播宣。是故天有五緯,主奉陽施,地有五岳,主承陰化”[1]。從《嵩高靈廟碑》其碑文開頭的“太極”“兩儀”“陽施”與“陰化”這些許文字之中,便能大致看出這《嵩高靈廟碑》與中國傳統的黃、老道家思想以及天人合一,貴生濟世為準則的道教密不可分,而在立碑之時,道教文化繁榮鼎盛之態也昭然若揭。而本文要講的這翠羽丹霞間的鐘靈毓秀,便是從這斑駁與稚拙的《嵩高靈廟碑》之中漸次展開。

二、《嵩高靈廟碑》的用筆欣賞

該碑是嵩山地區最為古老的一座通碑,文物保護單位將此碑全形拓覆于該碑之上。故此碑真容現已難得一見。其碑額引首處以篆書鐫刻八個大字“中岳嵩高靈廟之碑”其字形端莊蒼勁,起筆收筆抑或方闊凌厲、抑或鉤挑圓轉出鋒,端莊之中的肆意讓人倍感磊落與輕松。筆者曾于機緣巧合之間偶得此碑拓片,雖為當代新拓,但每每觀之,在心痛其碑文剝落漫漶如此嚴重的同時,又為其下部這9行21列碑文所慶幸,經歷歲月磨難之后仍可讓當世無數研究者于一隅偏安處探得些許細枝末節,拾遺古人用筆與書法傳承之痕跡,實乃大不幸之中的些許安慰。

從現存碑文用筆之中可看出其文字用筆多以方筆為主,鉤挑頓挫大巧不工,撇捺肆意率性,稚拙之趣洋溢于碑刻拓片間,文字結體與同為北魏時期的云南二爨碑不謀而合,讓人不禁思索《嵩高靈廟碑》與《爨龍顏》和《爨寶子》之間是否有書法傳承上的內在聯系。而鑒于《嵩高靈廟碑》現存文字磨滅漫漶嚴重,因此,本文將研究重點放置于此碑下部9行21列保存較為完整的部分,試圖從碑文一隅間分析與探索此碑的形神關系之所以給人以天真稚拙,充滿意趣的原因。

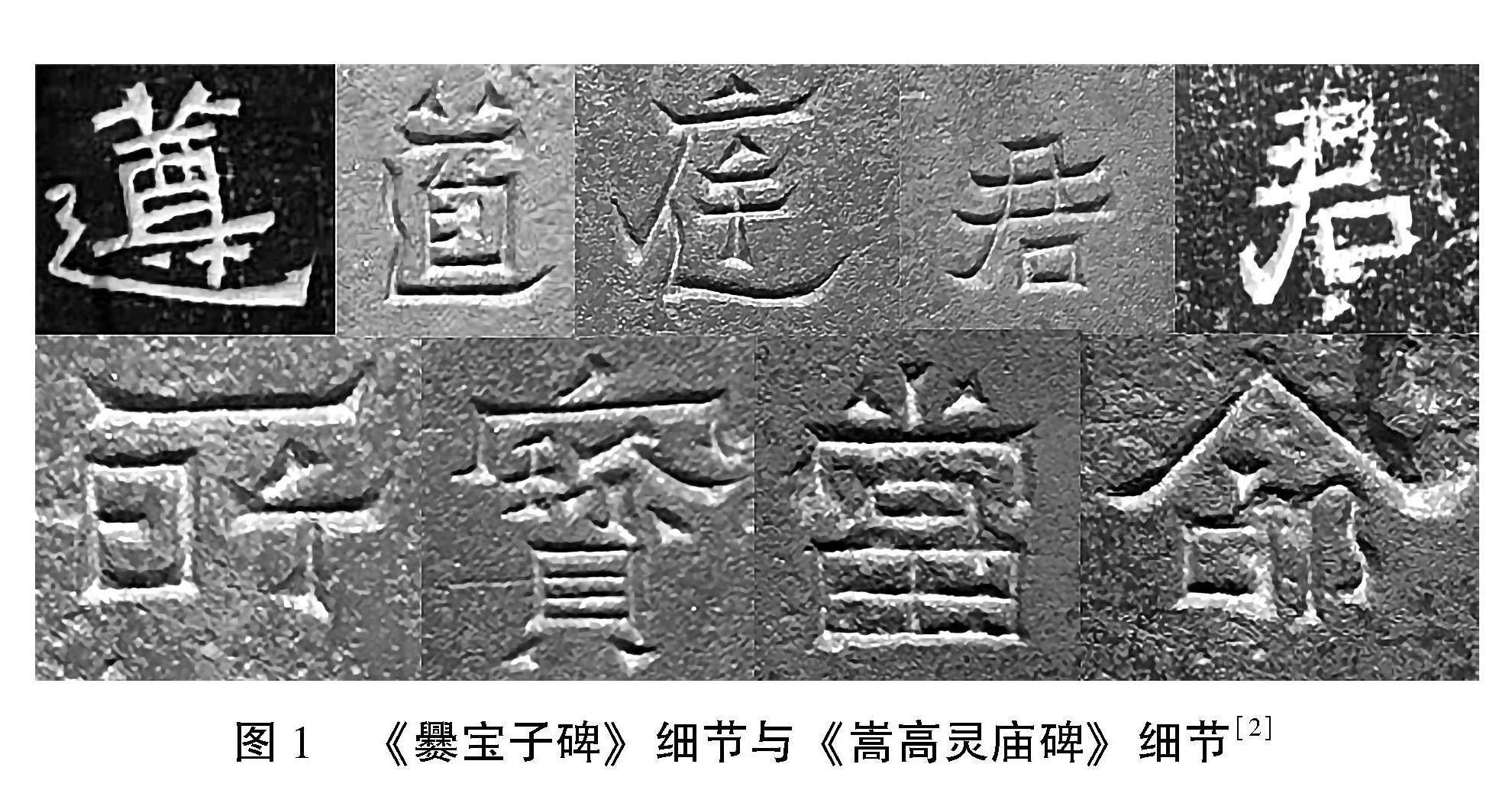

若將《嵩高靈廟碑》下書9行21列之文字與云南二爨碑之神采進行對比,便可發現這二者在文字結體與用筆上極為相似,但若拋開結體與用筆,單從整體氣息與神韻著眼,二爨之正,即端莊與森嚴更勝之,而與之相比《嵩高靈廟碑》的乖,即率意與樸拙則更顯卓著。這稚拙之中的一正一乖,便是《嵩高靈廟碑》下書9行21列之文字與云南二爨碑形神關系之中最主要的差別,究其原因,筆者現從碑刻之中拾遺些許細枝末節,便于書友們參輔諦勘。

圖1? 《爨寶子碑》細節與《嵩高靈廟碑》細節[2]

對比圖1中兩個“君”字,從其“丿”劃之中可明顯看出兩者有異曲同工之妙,論及結體而言,《爨寶子碑》(下文簡稱《爨碑》)之“君”下之口更顯方正,其“口”下部與“丿”劃齊平,整體字形重心得當,給人以四平八穩之感。反觀《嵩高靈廟碑》(下文簡稱《嵩碑》)之“君”,其點畫用筆與鉤挑雖與《爨碑》之“君”貌合,但其結體以險絕趨勢,下部“口”字重心靠上,字形以方而扁見長,使“丿”劃之張揚與肆意更為突出,整體字形重心偏左,呈現左重右輕,左矮右高之勢,因此與《爨碑》中之“君”似是而非,貌合神離。

《爨碑》之“庭”字最后一筆的“╰”劃,其收筆鋒芒畢露,橫向縱深較長,整體起伏平緩,略帶有“蠶頭燕尾”之像,重心平穩,其“╰”走勢與“廣”字頭的“一”劃走勢相似,并且皆以鉤挑出鋒的方式收筆;《爨碑》之“道”字,也是以平正穩妥的“╰”劃收尾,少有起伏與險絕之像。反觀圖《嵩碑》之“遵”字的“╰”劃卻依然以險絕趨勢,重心左高右低,收筆方折有力,有大巧不工之感。再者,從當下拓片來看,于《嵩高靈廟碑》拓片之上也可依稀識得當年刻碑者所劃界格,其界格之存在,無非是用來框定石碑之經緯,一如田連阡陌,便于整齊書寫,但再多次對比圖二“代”“謙”“師”“殲”與圖一的“所”“寶”“當”“命”等字,筆者認為《爨碑》與《嵩碑》雖然同為北魏時期的碑刻,但《爨寶子碑》在保持了稚拙與天趣的同時,無疑更多了幾分平正與端莊,相比較而言,諦勘《嵩高靈廟碑》中之字,石碑雖有界格框定,但入書刻石者仿佛在追尋文字稚拙的同時,又在有意去尋找文字結體的險絕與倚側,于奇正之間尋求一種平衡與樸拙的天趣。這與《爨寶子碑》之中的稚拙而平正形成了鮮明對比。

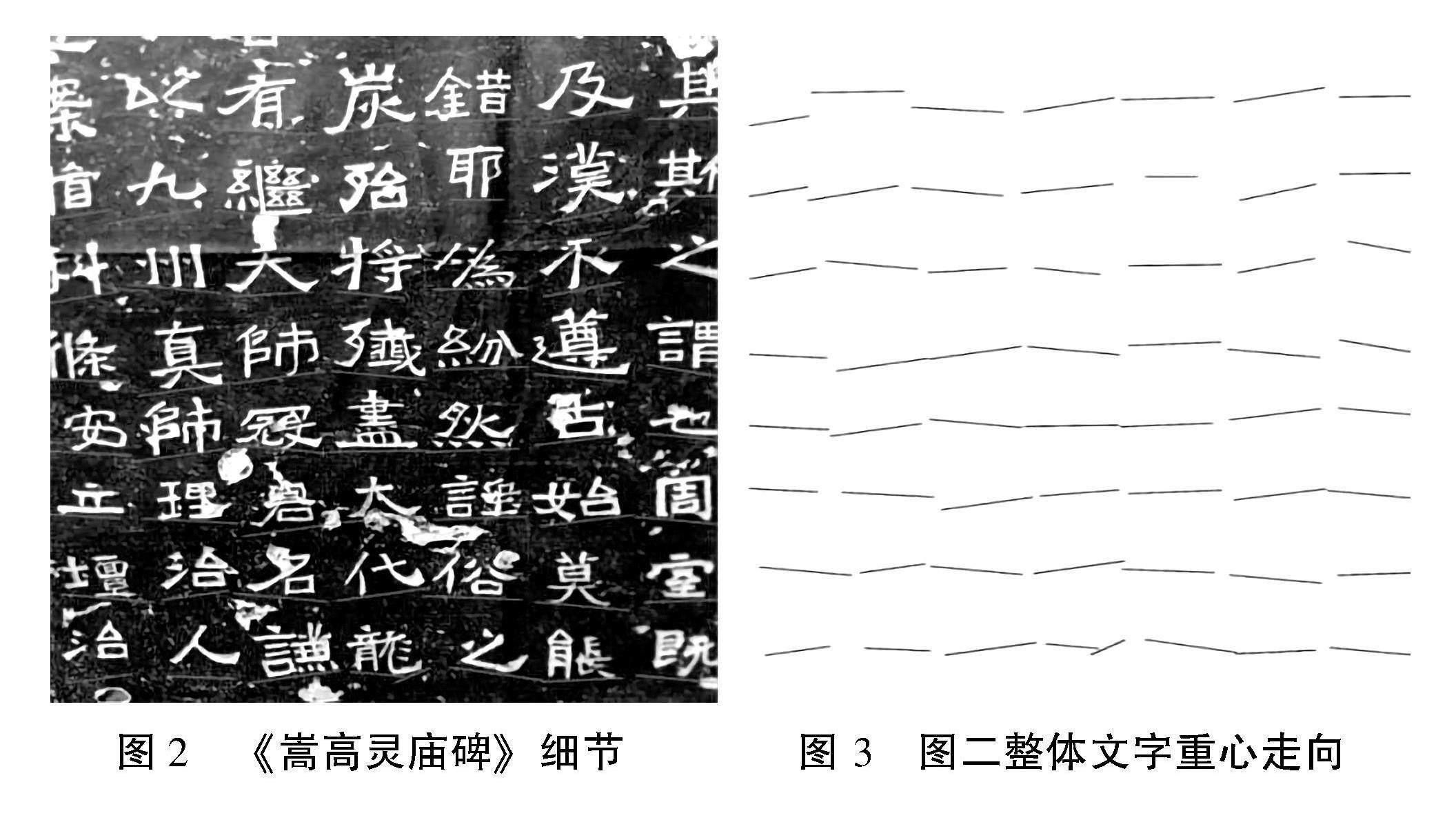

圖2? 《嵩高靈廟碑》細節??? 圖 3? 圖二整體文字重心走向

三、《嵩高靈廟碑》稚拙之由來

從圖2《嵩高靈廟碑》拓片中的形神關系出發,筆者將每字底部之重心以橫線代替,便可得出圖3的情況。

雖然此碑在刻碑入書之時,書寫者以縱向行文書寫。但若要全面分析此碑的形神關系與碑文氣息,則不可以書寫順序故步自封,當以碑刻整體出發來統觀其氣韻與變化,而若將此碑視為一個整體之時,其碑文縱橫之變化皆在氣韻之內。因此,于上圖之中,筆者將此碑截取部分進行橫向對比,來試分析其碑文氣韻率真稚拙之由來。

從圖3的文字重心走向圖中可以依稀看出,于《嵩高靈廟碑》字體的橫向對比在相鄰的兩縱列之間,其文字重心多以彼此相悖的軸對稱分布,換言之,不論其文字為何,書寫內容為何,其相鄰兩列的文字重心皆以界格為軸心,呈鏡面對稱分布。筆者將其稱之為“軸心顧盼”。那么為何“軸心顧盼”卻在后世罕有所見?眾所周知,唐朝時期書法文化繁榮且發展全面,在楷書與草書方面都有長足發展,而唐朝時期的楷書皆以法度嚴謹,平正端莊見長。《舊唐書·太宗本紀》載:于時海內漸平,太宗乃銳意經籍,開文學館以待四方之士[3]。可見,唐太宗的倡議使得當時的大唐開啟了楷書文化發展的新浪潮。這也為后世諸多經史子集之中的文字厘定了當時紛繁冗雜的字體樣式。

由《舊唐書》可見,楷書之所以于唐朝如此興盛,未必是由于唐楷有多么高的書法藝術的價值。唐楷更像是唐朝時期的一種官方字體,其現象類似現在我們所說的規范字,其目的是便于當者著書立說,便于政令的下達,更是便于閱讀與應用的實際考慮。而這些原因使得唐楷大行其道并且隨著時間的推移,融入了彼此的文化自覺之中。久而久之,成為華夏民族血脈之中的共同審美。這審美是法度嚴謹的歐陽詢,是傲骨不屈的柳公權,是正大氣象的顏真卿,是儒雅端莊的虞世南,卻少了些許輕松自在,去了不少的放浪形骸。故此,這打破了平正端莊與千篇一律的“軸心顧盼”之美在后世的館閣體之中便再難覓其所蹤了。

隨著唐楷大行其道而來的是深深扎入人們心中的對于“正大氣象”的文化自覺與集體的楷書審美。這使我們在面《嵩高靈廟碑》之時,會有強烈的審美差異,而正是這審美差異,方才造就了古拙與稚嫩感,這也是此碑妙趣生動的原因之一。而這相鄰兩列的“軸心顧盼”在遇見另外兩列之時,仍以“軸心顧盼”的姿態呈現,其間又穿插些許重心平正,不偏不倚之字貫穿其中。這樣一來,從縱向審美來看,此碑文字重心似乎每列皆為整齊劃一之狀;而從橫向審美來看,此碑則呈現出一種令人舒適的波浪狀,頗有鄭板橋所說的“亂石鋪街”之感。這有意或無意的波浪狀的“軸心顧盼”便是此《嵩高靈廟碑》其碑文氣韻給人以率真稚拙、自成天趣的由來。但由于其碑文為縱向書寫刻石,因此,后之讀者往往只在意其縱向的動態與變化,而鮮有橫向對比者。在拋開文獻價值單從碑刻的氣韻與形神關系來看,則此碑又會以稚拙天趣的古樸之狀視人[4]。真可謂是碑刻之中的蒙娜麗莎的微笑。而筆者認為,這每列之間的“軸心顧盼”卻是書寫者有意為之,因此碑之中多次出現的諸如“代”“真”“不”“以”“之”等字,雖然為同一字,但其字之重心隨著在碑刻之中位置的變化而變化,筆畫收放得當,實為有意為之。之所以要刻意強調“軸心顧盼”之說為碑刻入書者有意為之,因為這牽扯到書法藝術創作之中在“拙”與“巧”等諸方面有意識與無意識的差別。無意識的拙,是孩子筆下的信手涂鴉,初學寫字時的手不照心;而有意識的拙,則是藝海游舟、通臨古今、將各路書法融會貫通、了然于心之后的逸筆草草。兩者的表達方法雖然看似皆是舉重若輕的信手拈來,但其中所蘊含的價值卻如隔天壤,若相悖然,實為大不同。而這有意為之率真稚拙、自成天趣,也正是此《嵩高靈廟碑》的書法價值之所在。

四、臨摹《嵩高靈廟碑》對學生心境的影響與疏導

在書法臨摹與學習的過程之中,書法作為一種藝術表現形式,所承載于一點一畫之間的,是書寫者當時的情感精神狀態與心境。而這些狀態之中,有積極樂觀的,也有消極悲觀的。上饒師范學院的包文運老師在其撰寫的《書法練習干預模式對促進大學生積極心境發展的影響》一文中就將書法家在創作過程中的心理情感狀態區分為“虛靜態”和“熾情態”兩種狀態[5]。在創作過程之中的“熾情態”能夠充分調動書寫者內心的激情,營造出一種昂揚向上,積極主動的情感抒發,而“虛靜態”則能夠平靜書寫者的內心,使人們得到溫良恬淡與安然閑適的平和心境。而一如上文所言,《嵩高靈廟碑》率真稚拙、自成天趣的章法特點,能夠使臨習者漸入“虛靜態”的佳境,尤其是斑駁的字口與率真的筆法,加之“軸心顧盼”的行文方式,能夠讓書寫者在臨習過程之中潛移默化地將個人心境與《嵩高靈廟碑》的樸茂率真的章法特點充分融合,在不知不覺間療愈內心的浮躁,平復由生活與學習之中所帶來的壓力。

漢代書法家蔡邕在《書論》之中說道“書者,散也。欲書先散懷抱,任情恣性,然后書之;若迫于事,雖中山兔毫不能佳也。”可見,書法,或者說寫毛筆字,要先把心中的雜事放下,才可把字寫好;如果迫于事務,雖有山中兔毫這樣的好筆,也是寫不好的。所以從這個方面來講,練習書法對于平靜學生的內心,舒緩學生的情緒,緩解同學們由于學業與自身生活之中所帶來的壓力與苦惱等,都能夠起到事半功倍的效果。由漢代書法家蔡邕的論著可見,若想練好書法,平靜的內心,良好的心境是不可或缺的條件。

一幅作品在創作之時不僅是點畫與筆墨的和諧共生,更融入了創作者當時的情感與心境。而書法的練習,不僅是對字體結構與用筆技巧的學習,更是對創作者心境與情感狀態的體會。而當學生臨摹以“軸心顧盼”為特點,以稚拙之風見長的《嵩高靈廟碑》時,其書風特點便會通過筆墨點畫對學生心境產生潛移默化的影響,其稚拙的風格有助于緩解學生的學業壓力,放松學生的心情,達到舒緩學生內心的作用。

結語

《嵩高靈廟碑》整體氣息能夠呈現出稚拙的風格是源于此碑成碑之時,正值楷隸之變的特殊時期,加之其“軸心顧盼”的章法所致。《嵩高靈廟碑》稚拙樸茂的風格能夠使臨摹者在臨習碑文時放松心情,緩解壓力,以達到舒緩內心,平復焦慮的療愈作用。

參考文獻:

[1]彭瑤.《爨寶子碑》與《嵩高靈廟碑》比對芻議[D].云南藝術學院碩士論文,2017.

[2]陳俊元.蹣跚遠涉的文人精神——從《南詔德化碑》書法風格窺見中原書風發展脈絡[J].云南藝術學院學報碩士學位論文,2018.

[3]劉昫.舊唐書[M].北京:中華書局,1975.

[4]姜丹.《南詔德化碑》意識形態研究[D].云南大學博士論文,2011.

[5]包文運.書法練習干預模式對促進大學生積極心境發展的影響[J].上饒師范學院學報,2010,30(2):117-120.