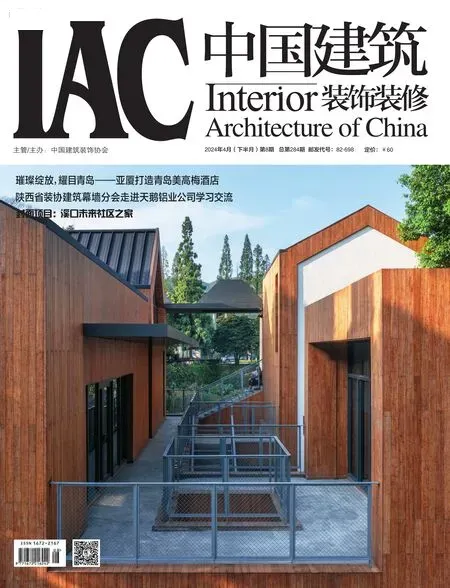

與自然緊緊交織

—— 義烏赤岸無同院子

責(zé)任編輯:任麗娟

1 建筑與周圍自然環(huán)境的關(guān)系

從義烏市區(qū),驅(qū)車一小時左右便到了目的地:毛店鄉(xiāng)南深塘村。與大多數(shù)富庶的浙江村落一樣,由于開發(fā)較早,南深塘村中的大部分建筑已經(jīng)完成新農(nóng)村改造,只留下幾處合院古宅(宗祠),但村落的主體脈絡(luò)并未過多更改,在風(fēng)貌上也基本能保持質(zhì)樸之感。

無同院子建筑群處在南深塘村東南側(cè)的村口轉(zhuǎn)角處,是一方略顯獨立的小世界,南西北三面各有一片空地,東側(cè)挨著楓赤線,與村子保持著若即若離的關(guān)系,作為村子里為數(shù)不多的公共空間,它承載著更為重要的意義—作為南深塘村村口標(biāo)志性的組團建筑,它塑造了一種帶有“邊界感”的村內(nèi)的公共使用場所,并預(yù)期為毛店、赤岸等數(shù)個鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供紅白喜事場地,為周邊民宿、露營、等活動提供餐飲、團辦等服務(wù),起到了維系與完善周邊范圍內(nèi)的配套作用。

場地原先是由一棟鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)的主體建筑、三棟磚木結(jié)構(gòu)的附屬建筑組成,與村子保持著若即若離的關(guān)系。主體建筑語言混亂,形式拼貼,粗大的粉色鐵欄桿、簡單的卵石貼面以及程式化的幕墻體系顯得更加繁雜無序。附屬建筑結(jié)構(gòu)大致保存良好,部分墻體與屋面需要修繕。值得注意的是場地南側(cè)的梧桐林(前院),梧桐樹經(jīng)過百年的生長,都成了近20 m 高的大樹,樹冠交織在一起幾乎撐滿了整個院子,樹葉生長最茂盛時遠(yuǎn)望,似一個巨大而茂盛的盆栽。作為村口標(biāo)志性的建筑,梧桐樹院見證了村子百年歷史變遷,承載著幾代村民的記憶。設(shè)計試圖建立一種機制,不斷地指引著人們在漫游建筑時去建立其與梧桐樹院、周邊地景之間的關(guān)聯(lián),希望通過該機制,創(chuàng)造參與者的體驗,將空間記憶、存量建筑、當(dāng)?shù)鼐坝^真正地編織為一體。

1 樹與建筑的關(guān)系之穿堂入室式

體與景

工作建立在場地調(diào)研與大范圍觀察周邊地景脈絡(luò)之上,在不碰觸原有建筑結(jié)構(gòu)的有限的條件內(nèi),決定將重心放在空間改造及如何與周邊自然產(chǎn)生對語。

在不碰觸原有結(jié)構(gòu)的前提下,設(shè)計剝除掉原有建筑的所有立面,剩余骨骼,設(shè)計師置入大、小2 種不同尺度的“體”,依靠這些“體”來多角度貼近周遭。由于原場地前后景觀的較大反差(前大后小,前繁盛后蕭瑟),使得整體區(qū)域氣場不均,重新梳理建筑脈絡(luò)。設(shè)計師在一層過于寬敞的挑空通道中置入一個4.5 m x 8.5 m 的大長方體咖啡廳,其東北側(cè)突出主體建筑3 m 有余—大部分體量都突出向后院,通過一層空間形體的偏移,以引導(dǎo)的方式,協(xié)調(diào)前后院的平衡,使得前院與一層過道灰空間在平面上呈現(xiàn)漏斗形,強化近大遠(yuǎn)小的透視關(guān)系,吸引人流進入。

3 建筑東北立面

長方體咖啡廳上端與二層樓板保持較小的、若即若離的脫離關(guān)系;下端的三面懸挑(東北側(cè))使它懸浮了起來,三面落地玻璃則弱化了重量,享受后院獨有的開敞式的寧靜。在建筑的東南側(cè),設(shè)計師強化了一個負(fù)形—一個縱向上的長方體,它是由兩層的通高空間構(gòu)成,擔(dān)任了研學(xué)與書吧的功能。由于是東南朝向,有著整個建筑中最佳的光線,設(shè)計師將長方體中一層?xùn)|南側(cè)的景觀面和二層朝西南的高窗打開,在望向東南田野方向的同時,引入西南側(cè)高聳密集的梧桐樹冠景觀,一層景觀面向外稍稍鼓出建筑,視線能穿過楓赤線窺到遠(yuǎn)方的麥田,伴隨若有若無的對岸五里白溪的水流聲,書吧靜謐的氛圍也被強調(diào)出來。

第一次來現(xiàn)場時,設(shè)計師發(fā)現(xiàn)梧桐林作為房子的前景,在枝繁葉茂的季節(jié),會遮擋住大部分建筑立面,建筑在茂密的樹林中若隱若現(xiàn),恰好符合了傳統(tǒng)造園中所常用的“自然為主建筑為次”的營造之法;而傳統(tǒng)山水畫中,建筑往往也是以閣或亭的小體量方式出現(xiàn)在畫面的一隅,面對場地,設(shè)計師置入兩處楔形的“體”—茶室,它們從主體框架中長出來、越向梧桐樹林,在觀法的引導(dǎo)下既封閉又開放,試圖以此來還原山水意向。

3 楔形茶室望向窗外

褶與向

建筑的東側(cè)面對著南深塘村腹地,所以在原先老建筑中,東北立面并無過多處理,只為通風(fēng)采光開了幾個窗洞,作為改造后主要的公共用餐空間以及包廂,略為消極。

在這個立面上,設(shè)計師利用折疊褶皺的方式—金屬板遮擋加上玻璃面開敞,將觀者的視線主觀地引去有意義的方向。褶子在不停轉(zhuǎn)折的過程中,將人們的視線帶到樓下廚房斑駁的屋頂,帶到近處的村落民居,也帶往遠(yuǎn)處的田野、山丘的方向。

針與線

場地南側(cè)的梧桐林經(jīng)過百年的生長,樹冠交織撐滿了整個院子。梧桐林在本項目中具有“穿針引線”的重要地位。

西立面上,有著4 棵貼著建筑的梧桐樹,設(shè)計師將樹與建筑的關(guān)系設(shè)置為不同的等級:貼近式、緊靠式、挪位避開式及穿堂入室式,樹與建筑的關(guān)系被橫向展現(xiàn)在立面上供人閱讀。面對繁茂的梧桐林以及造價的限制,建筑立面用熱烈且低飽和度的紅色拉毛涂料作為回應(yīng),綠色的林子與紅色建筑相互補充,也呼應(yīng)著雙方“針與線”的互文關(guān)系。

除了物理式的、建筑色彩上的考量,“穿針引線”的關(guān)系還體現(xiàn)在從一樓到二樓的流線中,林子被置入的“體”串聯(lián)起來,反復(fù)收納和強調(diào)進參觀者的體驗之中。至此,在多重考量的相互作用下,建筑的命運也與生長中的樹林緊緊交織在一起。