頂板大開洞深層地下結構抗震性能分析

陳 煒

[上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海 200092]

0 引言

隨著經濟的發展,使用需求、設計水平及施工工藝的提高,地下空間結構正朝地下深層化、多層次方向發展。與傳統小型地下空間不同,多層地下空間結構更加注重綠色、低碳、節能、智慧等,使得結構功能化多樣,結構形式趨于復雜,頂板大開洞的地下結構形式也逐漸增多[1]。與此同時,全球正步入地震頻發階段,大震級地震頻繁出現,均對民眾的生命財產帶來了重大損失。在1995 年的阪神大地震中,中柱垮塌引起的大開地鐵車站嚴重破壞[2]。此后,地下結構的抗震性能才逐漸得到重視[3-6]。針對深層地下結構抗震性能,Chen 等[7]通過四層地鐵車站結構振動臺試驗,發現深層地下結構在低頻高能的近斷層脈沖地震下,車站中柱是薄弱環節;張椿民[8]對不同層數的地鐵車站在地震作用下的響應進行了對比分析,發現隨著層數的增加,底層中柱軸力增大,在地震作用下,反應明顯增強,各結構構件出現地震組合控制的情況;同時,針對頂板開洞的地下結構抗震性能研究也逐步開展,Zhang 等[9]通過振動臺實驗對兩層地下車站進行研究,發現地震作用下站廳層橫梁兩端為抗震最薄弱環節;歐飛奇等[10]認為軟土地區中兩層三跨大開口中庭式車站,在地震作用下存在空間效應,地震對結構有較大影響。然而,針對具有頂板大開洞特性的深層地下結構抗震性能研究尚處于初步階段,因此,為保證地下空間結構在地震作用下的抗震安全性,需對頂板大開洞深層地下空間結構抗震性能進行評估。本文以地下八層結構為研究對象,采用一維等效線性地震反應分析軟件EERA 及有限元軟件MIDAS gen,分析了該結構在地震作用下的結構變形、結構承載力、薄弱環節,對類似結構設計提供有益建議。

1 工程概況

該項目為地下8 層市政綜合體,地下1 ~2 層為框架結構,頂板上方覆土約2m。地下1 層為地下商業,兩側接周邊地塊的下沉廣場,層高約7m;地下2 層為地下停車庫,層高約5.4m,與周邊地塊互聯互通,在地塊單側設置地下道路。地下3 ~8層為箱涵結構,凈寬約10.4m;地下3 層為夾層,為綜合管廊設置管廊進出線,層高約3.1m;地下4 層為綜合管廊層,層高約3.3m;最底層為地鐵區間層,地鐵區間段在綜合管廊下方沿縱向穿越,凈高約5.6m,區間底板埋深北側約30.3m、南側約43.3m;地鐵區間與綜合管廊層之間設置寶庫及結構空腔。標準段橫剖面如圖1 所示,基礎采用平板式筏基,根據抗浮需求增設鉆孔灌注樁。結合低碳、綠色、節能、環保設計理念,在結構頂板上設置大開洞,將自然光線和自然景觀引入地下空間,有效減少地下空間給人的幽閉感,提升地下人行的舒適度。

圖1 結構剖面圖及頂板大開洞示意圖

2 工程地質條件

本工程主要地質條件:①填土層、②-2 淤泥質粉質粘土、粉質粘土,地下空間層底板位于該層,承載力特征值65kPa,②-3、②-3a 淤泥質粉質粘土、粉質粘土及其與粉土、粉砂互層、②-4 粉細砂夾粉質粘土,地鐵區間層底板穿越該層,承載力特征值110kPa、②-5 粉細砂,部分區間層底板位于該層,承載力特征值200kPa、②-5a 粉質粘土、②-6 中細砂、③-4e、③-4 中粗砂與中細砂、⑤-1、⑤-2 強風化與中風化泥質粉砂巖、粉砂質泥巖。

3 有限元模型計算

3.1 地震反應計算

根據本項目主體結構特征及工程地質情況,采用反應位移法進行該結構地震反應計算。整體分析流程為:①采用EERA進行土體反應計算;②得到土層地震響應,包括收斂剛度、加速度、位移、剪應力等,結合土層參數計算出土層彈簧剛度,進一步計算出地震作用,包括土體變位荷載、慣性力、周面剪力三種;③再采用有限元軟件MIDAS gen 將荷載施加于結構進行荷載組合后計算地震反應。其中,EERA 是由南加州大學開發的一維等效線性地震反應計算軟件。

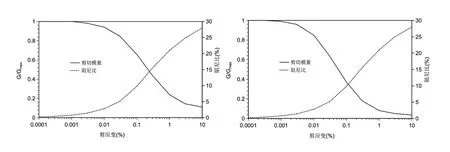

首先進行的土層地震反應計算,將土層參數(包括重度、剪切波速、土類型、泊松比等)、地震波等信息輸入EERA 中,根據不同的土層特性選擇不同剪切模量、阻尼比與剪應變的關系曲線模擬土的動力非線性特征。本項目黏土層、砂土層采用的動剪切模量比—剪應變、阻尼比—剪應變關系曲線如圖2 所示。

圖2 土體動剪切模量比—剪應變、阻尼比—剪應變關系曲線

一維地震反應分析需結合地基土分層及結構頂、底板位置考慮,土層單元與結構單元一般取0.5 ~1m,使得土體單元與結構單元節點相對應,便于計算及后處理。

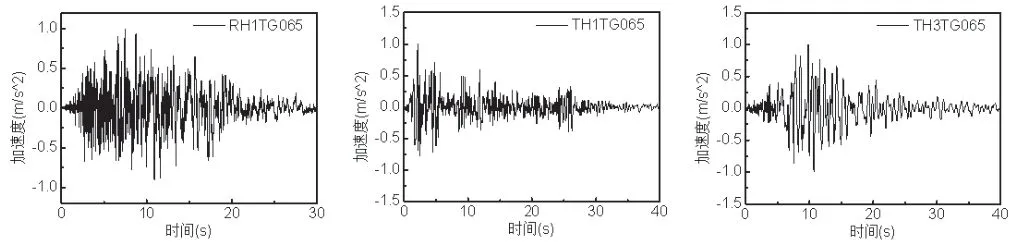

根據地勘報告,擬建場地設計地震分組為第一組,抗震設防烈度7°,擬建場地類別為Ⅳ類,擬建場地特征周期值為0.65s。根據場地特征,基巖處地震波選取3 條地震波(一條人工波及兩條天然波)進行調幅,偏于安全地調幅至設防地震(峰值加速度0.10g)和罕遇地震(峰值加速度0.22g)兩個水準的水平向地震波,分為兩組,每組3 條,共計6 條。設防地震下三條地震波時程曲線如圖3 所示。

圖3 加速度時程曲線

根據以上參數,通過EERA 程序計算并選取頂、底板相對位移最大的時刻,得到土層一維地震反應,并根據上述流程,采用反應位移法,對此地下8 層結構進行地震反應計算。

3.2 主體結構地震反應分析

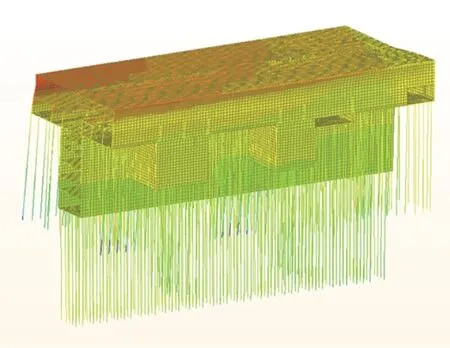

在MIDAS gen 中,將周圍土體簡化為結構外側的地基彈簧,主體結構采用梁單元模擬,施加上述地震作用。計算地震作用時,結構的重力荷載代表值取自重和水、土壓力等永久荷載標準值與各可變荷載的組合值之和,荷載組合及分項系數如表1所示。

表1 荷載分項系數表

本結構抗震設防類別為重點設防類,要求結構的承載力及變形能力滿足規范要求。下面從整體變形、結構承載力、薄弱環節三個方面分析結構抗震性能。

整體變形方面,結構在罕遇工況下的整體變形云圖如圖4 所示,整體變形模式為倒三角變形,結構最大位移均發生在懸臂擋土外墻頂端,此處也是靜力工況下結構變形最大的位置,地震工況下結構層間位移等相關內容統計如表2 所示。

表2 不同地震荷載工況下結構各層層間位移及位移角表

圖4 在大震工況下的整體結構側向變形云圖

從表2 中可知在地震工況下,結構的頂層X 向層間位移角在中震、大震下分別為1/1572 和1/564。在設防地震作用下,結構最大層間位移角均小于1/550,滿足規范要求。根據《建筑抗震設計規范》14.2.4 規定,可采用簡化方法計算罕遇地震作用下的抗震變形驗算,,結構罕遇地震下層間位移角1/564×1.6=1/353 亦滿足規范規定1/250。此外,可以看到地下1 ~2 層層間位移角顯著大于地下3 ~8 層,主要是由于地下1 ~2 層為框架結構,地下3 ~8 層為箱涵結構,框架結構抗側剛度顯著弱于箱涵結構,因地下結構在強震作用下有追隨土體變形的特性,故建議在設計中應對地下1 ~2 層框架柱進行復核并構造加強,保證其較高的延性。

結構承載力方面,框架柱、側墻等豎向構件,作為整個結構的關鍵構件,如發生破壞將引起重大損失。結構側墻在中震工況下側墻彎矩云圖如圖5 所示,結構外墻轉角處、底部支撐處及通道連接的開洞處為應力較大位置。結合其余構件分析,總體而言,此結構在地震作用下內力可控。計算結果表明中震及大震下關鍵構件均能達到性能目標的要求,能夠實現預期的性能目標。在設防烈度下,結構安全可靠。

圖5 在中震工況下側墻(地下-1.5 ~-16m)及(地下-16 ~-43m)彎矩云圖

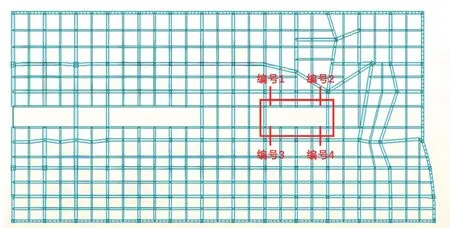

薄弱環節方面,由于結構頂板存在大開洞情況,在地震工況下存在平面內變形及內力較大的可能,因而對大開洞的薄弱環節進行分析計算。B0 層洞口梁選取如圖6 所示,B0 層洞口梁單元內力對比如表3 顯示,在地震工況下,洞口梁剪力、平面內彎矩相比于靜力工況顯著增大,需在施工圖階段對洞口梁腰筋及箍筋進行復核并加強。此外,根據其余工程案例分析,如大開洞靠近結構外墻,則在地震作用下增幅更加明顯,需要重點關注。除洞口邊梁外,同時對比分析了大開洞邊柱在中震作用下與靜力工況下的彎矩、軸力,結果表明,豎向構件有足夠安全冗余度,并且重要構件在設防地震作用下保持彈性,柱水平剪力在大震下也未超過柱彈性抗剪承載能力。豎向構件能很好地實現預先設定的性能目標。然而,值得注意的是,本結構中柱僅位于地下1 ~2 層,軸壓比相對較低,通過其余案例分析,如深層采用多跨結構,中柱軸壓比較高的情況下,延性較低,強震作用下有發生破壞的可能。

表3 B0 層洞口梁單元內力對比表

圖6 選取對比頂板(B0 層)洞口所在位置

4 結論

本文以地下八層結構為研究對象,采用一維等效線性地震反應分析軟件EERA 及有限元軟件MIDAS gen 對頂板大開洞深層地下結構在地震作用下的抗震能力進行研究,分析了結構變形、結構承載力、薄弱環節等,主要得到以下結論及設計建議,對將來類似工程的設計提供一些有益的參考:

(1)頂板大開洞但結構布置規則、對稱、質量及剛度均勻分布,且下部采用箱涵結構的深層結構,結構受力及傳力體系明確,整體抗震性能較好,有利于抗震,中震及大震下關鍵構件均能達到性能目標的要求。在規范規定的地震作用下,可以保證結構安全可靠。

(2)結構整體變形滿足規范要求,呈現倒三角變形模式,但地下1 ~2 層為框架架構,抗側剛度顯著弱于箱涵結構,因地下結構在強震作用下有追隨土體變形的特性,故建議在設計中應對地下1 ~2 層框架柱進行復核并構造加強,保證其較高的延性。

(3)頂板大開洞薄弱部位洞口梁剪力、平面內彎矩相比于靜力工況顯著增大,需在施工圖階段對洞口梁腰筋及箍筋進行復核并加強。此外,對于大開洞靠近結構外墻的邊梁,在地震作用下增幅更加明顯,對于深層采用多跨的結構,中柱軸壓比較大延性較低,均需要重點關注。