數智化下碳審計發展研究

林海燕

(廣西財經學院,南寧 530000)

1 引言

我國于2020 年在聯合國大會上正式提出“2030 年實現碳達峰,2060 年實現碳中和”的目標,簡稱“雙碳”目標。在“雙碳”目標提出后,碳排放、碳交易成為市場熱點,與此同時碳審計研究逐漸成為重點。碳審計是國外提出的概念。在2003年,英國首先在《用過能源的未來——創建低碳社會》中提出了低碳經濟的概念,李兆東等[1]學者研究了基于云計算過程中的碳審計主體協同問題,構建了基于云審計系統的碳審計主體協同模型。

隨著數智時代的到來,不僅在生產活動領域,在“雙碳”政策的落地和實施上,也都需要數智技術的參與,因此,數智化碳審計是當下必要且重要的研究和實施舉措。目前,我國關于數智技術賦能碳審計的研究比較少,絕大部分的碳審計還局限于碳排放數據核查和碳資金核查,并不能全面地反映當下碳市場需求。為此,本文在現有數智技術應用的基礎上,梳理新時代碳審計需求和內容,從數據處理和協同角度出發,構建大數據碳審計平臺,打通數據壁壘,為碳審計的深入理論研究作出貢獻。

2 碳審計理論分析

2.1 數智技術助力碳審計的必要性

首先,碳審計屬于環境資源審計,不同于傳統審計,涉及大量碳信息數據的測算,審計人員需要掌握多方面的專業知識。碳審計業務涵蓋的范圍也多種多樣,包括碳排放數據核算、碳匯項目、CCER(國家核證自愿減排量)、CCUS(碳捕捉與封存技術)項目等,每種項目的核算標準和測算方法都大不相同,技術方法的應用上也存在差異。因此,在碳審計過程中,要追求技術上的創新,以滿足碳審計底層數據收集的需求,并在此基礎上進行進一步評估和審計。

其次,碳審計在查證過程中涉及各行業的龐大數據群,包括已納入碳市場的電力行業,即將納入的水泥、鋼鐵等行業,以及各省市開發的碳普惠項目涉及個人碳排放數據等。此外,在碳審計過程中,“數據孤島”現象貫穿始終,要打破信息壁壘,就需要加強數智技術的使用。在我國三期“金審工程”的共同建設以及國家科技實力的穩步提升下,建立數據平臺收集企業端、市場端、政府端的碳信息數據,進行數據的收集、整理和分析十分必要。利用“大智移云物”技術對被審計單位的數據進行全面核查、測算和預測,將事后審計轉變為事后審計、動態審計,從而達到全面審計、實時監測、建立測算模型進行智能預測的目的。

2.2 碳審計邊界劃分

碳審計有著與其他審計項目不同的審計主體、客體。在我國碳審計中,我國國家性質決定了碳審計主體以政府為主,審計客體主要為重點控排企業、實施碳中和項目的第三方機構等。

碳審計內容劃分。根據鄭石橋[2]的研究,碳審計根據主題劃分,可分為碳排放相關信息、碳排放相關行為、碳排放相關制度。具體來說,包括碳排放治理專項資金審計、碳排放權交易審計、CCER 等碳中和項目交易數據審計、碳排放行為審計、碳排放相關制度審計。

碳審計范圍劃分。根據溫室氣體核算體系,設定了3 個范圍:范圍一指直接溫室氣體排放,即企業的直接排放;范圍二指電力產生的間接排放,即企業購買的能源產生的間接排放;范圍三指供應鏈上下游中其他溫室氣體排放,即企業價值鏈中不包括范圍二的間接排放。目前國內企業基本只測算范圍一和范圍二的數據,但隨著數智技術的發展和個人碳排放量的增多,范圍三納入碳排放數據是必然的趨勢。

2.3 我國碳審計面臨的現實問題

目前我國建立了8 個區域碳市場、一個全國碳市場,但總體來說,我國碳減排工作起步晚,政策制定相對不完善[3]。在企業碳減排層面,僅有頭部企業使用或者開發了企業自身的碳數據管理平臺,沒有建立完備的碳足跡追蹤平臺獲取上下游的碳排放數據,在個人碳數據的收集上也處于起步階段。在國家層面,碳審計流程、規則的制定還需要完善,在這個過程中,加大數智技術的應用,規范化碳數據收集將成為重要的研究方向。

3 數智化與碳審計協同發展

3.1 碳審計流程分析

我國碳審計采取政府主導模式,國家審計在制定整體規則、收集數據、構建體系方面具有“集全力而推行”的天然優勢。因此,可以構建如下碳審計流程:首先,由國家主導制定碳審計法規、執行標準,各省市因地制宜制定碳審計方法,從上至下對各控排單位進行碳審計[4];其次,政府可對碳審計目標進行拆分,將部分或全部碳審計業務委托第三方機構進行審計;最后,第三方機構對企業進行碳審計,并將所得審計報告提供給政府有關部門,政府有關部門再對審計報告進行審定。在政府—企業—第三方機構這條碳審計主鏈中,一是政府對企業、第三方機構對企業進行碳審計都需要借助數智化技術,為龐大的數據收集、處理和分析提供工具,達到全面審計的目的;二是破除“信息孤島”,打造全平臺碳信息數據共享,減少審計成本,增加企業造假難度。

3.2 數智技術助力碳審計框架構建

當前碳審計包含的碳排放數據核查、碳交易核查、碳資金核查等審計內容都要求龐大的審計數據,在我國工業化高度發展的今天,數智技術構建大數據碳審計平臺能很好地服務于政府碳審計項目中。

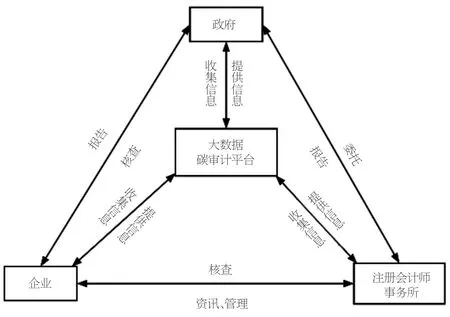

在數智技術的幫助下,大數據碳審計平臺能夠收集政府端、企業端、第三方機構端數據,三者之間實現數據共通共享,在區塊鏈、云計算為底層邏輯的基礎上,數據具有不可篡改、同步更新、實時計算的特性,由此碳審計數據的可靠性和全面性都得到了保障[5]。如圖1 所示,政府對企業進行碳審計,同時委托第三方機構對該企業進行核查。政府將政策法規、核查標準等數據上傳到大數據審計平臺,做到政策的實時下達和更新;企業將自身碳信息數據上傳,包括碳排放數據,企業內部碳政策執行情況等;第三方機構接受政府委托對企業進行碳審計,不僅可以通過大數據碳審計平臺上傳該企業碳核查數據,也能通過平臺對企業參與碳交易情況進行核對,對政策執行情況進行評價,實現數據的實時互通,也能保證碳審計的可靠性,減少造假的可能性。

圖1 大數據碳審計構建模型

4 大數據碳審計平臺構建框架分析

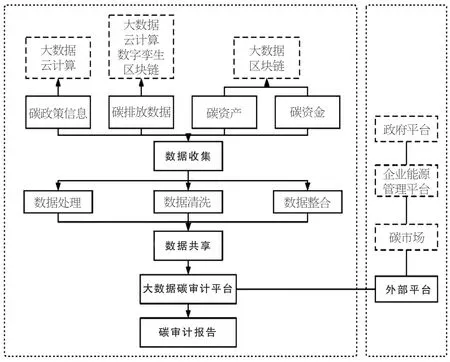

基于上述碳審計流程、邊界、內容劃分,以及現有的數智化技術,在分析大數據助力碳審計的形式和方式下,本文構建了圖2 所示的大數據碳審計平臺。

圖2 大數據碳審計平臺構建框架

4.1 數據收集

傳統審計模式下,審計人員通常采用抽樣審計的方式進行審計證據的收集,隨著我國“金審工程”的建設,建立信息化審計平臺,擺脫抽樣審計而產生的偏差,實現全數據化審計,建立數據之間的因果分析是必然的趨勢。

①在碳政策落實跟蹤審計過程中,企業碳政策執行情況可采用大數據和云計算技術,與政府平臺相連接,收集行業內、地區內企業動態數據,實時跟蹤碳減排成果、碳排放數據報告信息、碳配額履約情況,形成“碳信息誠信記錄”,打破“數據孤島”,將碳政策審計結果助力碳政策的制定與修改,驗證政策執行的合理性,及時發現政策制定與實際實施效果的偏差,從而進行修整[6]。

②碳排放數據審計是我國當前碳審計工作的重點,在碳排放數據審計過程中,運用范圍較廣的是大數據、數字孿生、云計算技術。大數據碳審計平臺與企業能源管理平臺相連,例如,安永的3060 碳管理平臺可進行數據上傳和收集。審計人員可通過大數據碳審計平臺實施“云端”審計,實行大批量數據的實時計算核查;還可通過平臺收集的碳排放數據,以及線下審計收集的被審計企業生產線、廠房生產狀況構建數字孿生模型,實行碳排放數據預測和監控,達到全生命周期審計和跟蹤審計的目的。

③碳資產是指企業在碳市場交易中直接或間接影響溫室氣體排放的相關活動產生的可交易配額,包括CEA、CCER、可再生能源電力市場的綠電和綠證。在碳資產審計過程中,政府部門可通過設計頂層結構接口將大數據碳審計平臺與碳交易市場相連。通過區塊鏈技術將數據平臺與碳市場實現數據共享,區塊鏈外鏈技術作用于企業間碳交易,私有鏈作用于企業與個人、政府與個人的碳普惠交易,實現數據同步共享,并且區塊鏈技術還保證數據具有不可篡改性,使得碳審計數據可靠性、準確性、全面性得到大幅度提升。

④碳資金數據。政府審計一大重點還在于政府專項資金跟蹤核查,由于碳治理項目工期長,涉及方面眾多,存在信息不對稱,因此專項資金去向、使用效率、是否符合預期目標都是碳審計的重點內容[7]。實施碳資金審計需要關注項目資金的全流程去向,大數據、云計算、區塊鏈技術的應用能夠收集該筆專項資金的流通過程,與銀行金融機構實現數據互通,跟蹤專項資金。

4.2 數據處理與共享

碳審計的一大難點還在于如何處理龐大的數據。傳統處理方法效率低下,而隨著審計要求和質量的提升,全面審計在碳審計中是必然的趨勢。

首先,運用大數據碳審計平臺,可以區分結構化數據和非結構化數據,非結構化數據運用人工智能、OCR、圖計算等技術進行智能分析和整理,轉化為結構化數據,實現數據的整合,實現審計證據的全數據化收集。

其次,大數據碳審計平臺還拓寬了審計模式。在傳統審計模式中以線下審計為主,而平臺的引入能夠將線上審計和線下審計相結合,主要審計數據通過平臺收集,重點項目、無法進行線上收集的數據再進行線下審計,不僅減少審計人員的審計成本,也能最大化保證審計證據的全面性和完整性。

大數據碳審計平臺涵蓋了數據共享層,不僅為政府、企業、第三方機構提供公開信息查詢和共享平臺,還可為碳交易市場、政府部門公開的涉外碳數據提供較為方便的共享渠道,降低審計機構、企業、金融機構查詢成本,同時區塊鏈等技術保障層保證了數據的安全性、完整性[8]。在一定程度上消除了信息不對稱,減緩碳中和政策實行難度,降低碳市場準入門檻,為我國實行“雙碳”政策提供技術助力。

4.3 出具碳審計報告

政府審計出具的碳審計報告、碳核查報告不僅以紙質形式進行存儲,還可以通過大數據碳審計平臺為報告提供云存儲和云查看功能,實現審計報告的信息化管理,增加信息的可追溯性。此外,政府通過平臺實現了碳審計報告的統一管理,降低了審計報告后續查找、追溯的審計成本,減少了審計人員的工作量。

5 結語

我國要實現2060 年的碳中和目標,必須做好碳減排和碳審計工作。數智技術是碳審計的重要實現工具,如何在大數據時代構建新型碳審計流程框架,實現企業、政府、第三方數據互通互聯是目前需要重點考慮的問題。此外,我國要實現數智化下碳審計模式體系,還需要制定相應的制度和規范,出臺碳市場交易和管理制度、碳排放核查標準等,同時推進CCUS 項目和碳減排項目的研發,推動CCER 市場的重新開放和交易,發揮綠電、綠證的作用。并且,在推進企業碳減排的過程中,也要推動個人碳減排。