數字經濟對西南地區農業碳排放的影響研究

熊宇辰

(西南林業大學經濟管理學院,昆明 650224)

1 引言

氣候變暖正對全球社會的持續發展和經濟穩定構成重大考驗。這一問題主要由溫室氣體的過度排放引發,已成為全球可持續發展議程中的核心議題。農業生產是碳排放的重要來源,“雙碳”戰略目標的實現離不開農業部門的有效參與。改革開放以來,部分地區的農業發展以犧牲自然資源和破壞環境為代價,追求農業“低成本、高產量”的目標,這種粗放式的發展方式使當地農業取得了顯著成就,但同時也面臨著生態環境保護和可持續發展的挑戰。隨著西部大開發戰略的深入實施,我國西南地區在經濟發展方面取得了顯著成就,但同時也面臨著生態環境保護的重大挑戰。農業作為該地區的重要產業,其現代化進程中的碳排放問題引起了廣泛關注。

與此同時,數字經濟蓬勃發展、規模持續擴大,日益成為拉動經濟增長、促進傳統農業向智能化綠色化轉型的關鍵引擎。隨著數字經濟的不斷發展,利用數據要素資源建設農業農村,深刻改變了農業的發展方式,提升了農業的生產效率和發展質量[1],對農業綠色低碳發展有著巨大的意義,并將為農業現代化建設增添強大動力。首先,數字經濟可以運用數據新要素,對原有要素分配方式加以調整。數字經濟能夠依據農業生產現狀,緩解農業要素錯配,重塑原有要素配置結構,實現對農業資源的合理配置,使其與下游市場更加順暢、有效地連接起來,從而使農業生產更具效益性,提高資源利用率,為農業農村高質量綠色發展提供新動力[2]。其次,數字經濟的蓬勃發展推動了農民實行更加綠色的農業生產方式。數字普惠金融為廣大農業農村群體提供了金融保障和先進的科技與服務,從而間接提升了農民的金融素養,提高了農業農村生產社會化水平,從而有助于農戶擁有更強的綠色生產意識和采納綠色生產技術與方法[3],推動其生產行為綠色低碳化,實現農業碳排放的減少。此外,數字技術作為數字經濟賦能綠色發展的核心動力,以其固有的綠色屬性,通過集成創新的方式推動農業的碳排放降低。同時,借助信息通信技術,為農民提供符合環保標準的低碳肥料和有機肥料,增強其辨別優質生產資源的能力,有利于避免低質量生產資料的濫用。最后,數字經濟的發展推動了居民綠色消費理念的樹立。數字經濟的發展提升了居民的收入水平,改變了居民的消費方式和理念,增強了消費者的便利性,進一步促進了居民消費[4]。而消費能力的提高使居民偏向于購買生產標準更高的綠色農產品,這有助于建立更為嚴格的生產體系,并有助于鼓勵農民選擇更為綠色的生產手段,進而抑制區域農業碳排放。由此,本文提出研究假設H1:數字經濟對農業碳排放有負向抑制作用。

2 模型設定與變量說明

2.1 固定效應模型

本研究將農業碳排放總量(記為ce)作為被解釋變量,將數字經濟發展水平(記為dig)作為核心解釋變量。此外,為控制其他可能影響農業碳排放的因素,本研究引入了一系列控制變量(記為Z)。

式中,ceit代表i 城市在t 年份的農業碳排量;digit代表i城市在t 年份的數字經濟綜合發展水平;Zit代表除環境規制和數字經濟之外的其他影響因素;μit和λit分別代表個體固定效應和時間固定效應;εit為獨立同分布的隨機擾動項;α0為常數項;α1、β 為解釋變量的回歸系數。

2.2 變量說明

①被解釋變量:農業碳排放總量(lnce)。根據以往學者[5]的研究,農業碳排放主要來自種植業和畜牧業。種植業的碳排放主要來源于農業生產活動所需的化肥、農藥、農用薄膜、農用柴油、農業翻耕和灌溉過程中釋放的溫室氣體。畜牧業的碳排放主要來源于兩個方面:一是反芻動物(豬、牛和羊)在消化過程中腸胃發酵產生的甲烷(CH4);二是動物糞便管理過程中產生的甲烷和氧化亞氮(N2O)等溫室氣體。本研究采用IPCC(2007)推薦的碳排放系數法測算農業碳排放。

②核心解釋變量:數字經濟發展水平(dig)。在當前的研究領域,對于數字經濟的綜合發展水平的評估和測量,尚沒有一個廣泛認可的統一指標體系。參考趙濤等[6]的研究,本文從互聯網發展和數字普惠金融兩個方面構建數字經濟綜合發展水平的評價指標體系,采用熵值法對各地區數字經濟發展水平指數進行測算。

③其他控制變量。參考現有相關主題的研究成果,為了減少遺漏變量所帶來的估計偏差,從而更加全面地評估數字經濟對農業碳排放的影響,本文引入如下控制變量以保證回歸結果的穩健性:人口規模(popu)采用地區總人口表示,農業經濟發展水平(egdp)采用農業生產總值表示,城鎮化水平(urb)采用城鎮化率表示,產業結構升級(is)采用產業結構層次系數表示,農業機械化(mac)采用農業機械總動力表示,政府干預程度(gov)采用地方政府財政支出額與該地區生產總值之比表示,對外開放程度(open)采用地方進出口總額與該地區生產總值之比表示。為減少異方差問題,本文對人口規模、農業經濟發展水平和農業機械化取對數處理。

2.3 數據說明

為確保經濟數據的準確性和權威性,本文廣泛搜集并使用了多種官方和學術機構發布的數據資源,主要包括《中國統計年鑒》《中國城市統計年鑒》、各地州《統計年鑒》、EPS 數據庫、北京大學金融研究中心和螞蟻開放研究實驗室。

3 實證分析

本文以西南地區47 個州市為研究對象,涵蓋云南省、貴州省、四川省及重慶市,利用這些地區2011-2021 年的面板數據進行實證分析。本文對變量分別進行混合(OLS)回歸、面板隨機(RE)效應回歸和面板固定(FE)效應回歸,回歸結果分別見表1 的列(1)~(3)。考慮到混合回歸可能遺漏變量,且經過F 檢驗后本文可排除混合回歸模型的使用,進一步通過Hausman 檢驗確定本文基準回歸所用模型為固定效應模型。

表1 基準回歸結果

在構建的模型(3)中,可以觀察到數字經濟對農業碳排放具有顯著的負面影響。具體而言,數字經濟的發展水平每提升1%,與農業碳排放量減少24.9%相關聯,這一結果在統計上達到了10%的顯著性水平。這一發現支持了假設H1,即數字經濟的發展有助于減少農業碳排放。這可能是因為隨著數字經濟發展水平的提高,數字經濟與傳統產業深度融合,極大地降低了農業物資的投入,提高了能源利用效率,減少了資源浪費和碳排放。一方面,數字技術的應用將進一步降低農業物資的投入與消耗,提高能源利用效率,減少資源浪費和碳排放,為農業可持續發展注入新的動力;另一方面,數字經濟將促進農業生產與市場需求的有效對接,提高農產品的市場競爭力,推動農業產業升級和轉型。

人口規模對農業碳排放的影響在1%的水平下顯著為正,人口規模的擴大會促使農產品的需求增加,為了滿足不斷增長的需求,農業部門可能會改變生產方式,采用高產的耕作方式和密集的養殖方式。這通常需要更多的化肥、農藥和飼料等輸入,這些生產資源在制造、運輸和施用過程中均會導致大量的碳排放。農業經濟發展水平對農業碳排放的影響在10%的水平下顯著為正。在保持污染系數和產品組合穩定的前提下,農業經濟規模的擴大確實伴隨著對生產要素的更多需求,這可能會帶來碳排放量的上升,從而對生態環境造成一定的不利影響。城鎮化對農業碳排放的影響在1%的水平下顯著為負。隨著城鎮化水平的提升,居民對環境保護的認識逐漸加深,這種變化反映在他們對農產品的消費選擇上。越來越多的城市居民傾向于選擇綠色、有機的農產品,這種消費趨勢對農業生產模式低碳化產生了積極的影響。產業結構升級對農業碳排放的影響在1%的水平下顯著為負。產業結構升級通過促進產業間生產要素的自由流動和合理配置,可以顯著提升資源的使用效率,進而提高農業全要素生產率。這一過程不僅有助于加快農業現代化的步伐,還能促進產業結構向更加技術密集和環境友好的方向發展,對農業的生產、經營和產業鏈體系產生積極影響,從而有助于減少農業碳排放。對外開放程度對農業碳排放的影響在5%的水平下顯著為正。在經濟轉型升級的初期,一些發展較為先進的地區往往會調整其進出口產品結構,逐步向低碳化方向發展。這種轉變反映了這些地區在追求經濟增長的同時,也在積極應對氣候變化和環境保護的挑戰。相對而言,經濟水平相對落后的地區,如西南地區,在推動對外貿易和吸引外資的過程中,可能會面臨一些環境保護方面的挑戰。為了提升地區的經濟競爭力和吸引外來投資,這些地區可能會在一定程度上放寬對環境保護的要求,這可能導致一些高污染、高碳排放的產業轉移至這些地區,從而對當地的環境和農業碳排放產生不利影響。

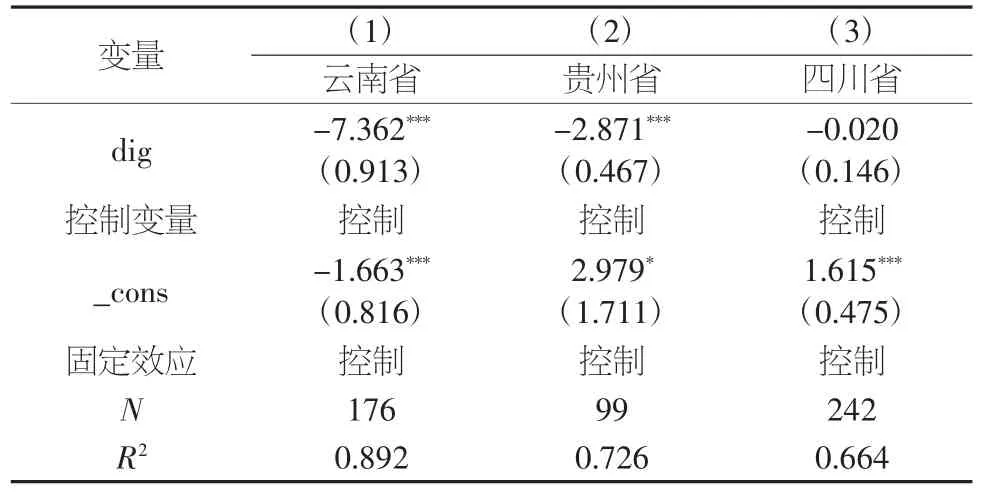

西南地區的經濟發展水平、資源稟賦、技術水平和政策扶持均有所差異,考慮到數字經濟對農業碳排放的影響,不同區域可能存在差異。為進一步分析,本文通過對云南省、貴州省、四川省(包含重慶市)等3 個省份的數據進行回歸分析,研究西南地區不同區域數字經濟對農業碳排放的影響。表2 的模型(1)~(3)表明,數字經濟對西南地區農業碳排放的影響具有區域異質性。云南省數字經濟的系數為-7.362 且通過1%水平的顯著性檢驗,貴州省數字經濟的系數為-2.871 且通過1%水平的顯著性檢驗。相比之下,云南省和貴州省數字經濟對農業碳排放的抑制作用要強于四川省的抑制作用,這可能是由于云南省和貴州省的數字經濟基礎設施建設較為完善,數字經濟的“先發優勢”與傳統農業的深度融合,使數字經濟對農業碳減排的“紅利”得到充分釋放,數字經濟助推農業低碳發展的效果也更為強勁。

表2 分區域回歸結果

4 結論與建議

4.1 結論

第一,數字經濟對農業碳排放具有顯著的負向抑制作用。第二,數字經濟對西南地區農業碳排放的影響效應具有區域異質性。數字經濟對四川省農業碳排放的作用方向為負但不顯著,數字經濟對農業的碳減排效應在云南省和貴州省更為顯著,其對云南省的抑制作用更強。

4.2 建議

第一,推進數字經濟與農業的深度融合是實現農業綠色發展的重要途徑。通過改善網絡覆蓋、提高互聯網接入速度和質量,可以為農業生產者提供更好的信息服務和技術支持,從而推動農業大數據平臺的開發和有效運用。建立完善的農業碳排放數字化管理體系,有助于實現對農業碳排放的精準監測和管理,從而為農業低碳化提供堅實的技術支撐。此外,要創新并推進數字普惠金融主導的眾籌模式,加快健全多元化金融機構體系,為多元農業經營主體提供普惠金融服務和綠色技術支持,加快培育各類農業社會服務組織,進一步提升鄉村地區數字化水平和社會服務能力,讓數字經濟切實融入農業農村經濟社會發展,助力農業實現數字化、綠色化轉型。

第二,因地制宜制定和實施數字經濟發展策略,縮小地區間數字經濟發展水平的差距。由于數字經濟對農業碳排放的影響存在異質性,各地區的資源稟賦和農業數字化發展基礎也各有不同,這需要各地區根據自身實際情況有針對性地制定發展策略,不斷縮小地區間數字經濟發展水平的差距,避免數字經濟發展對農業低碳化造成的數字鴻溝問題,從而實現均衡、健康發展。欠發達地區應充分發揮政府的調控職能,借鑒先進經驗,充分利用數字經濟的后發優勢,結合自身資源稟賦特性和地區發展情況,繼續加大數字基礎設施的投入力度,推動農業的數字化轉型,并通過財政資金引導,農業和相關部門共同發力,建設具有地域特色的數字農業生產基地,為發揮欠發達地區數字經濟的能動性創造條件。