跟文物販子賽跑10年:她用鏡頭搶救山西明清鄉村壁畫

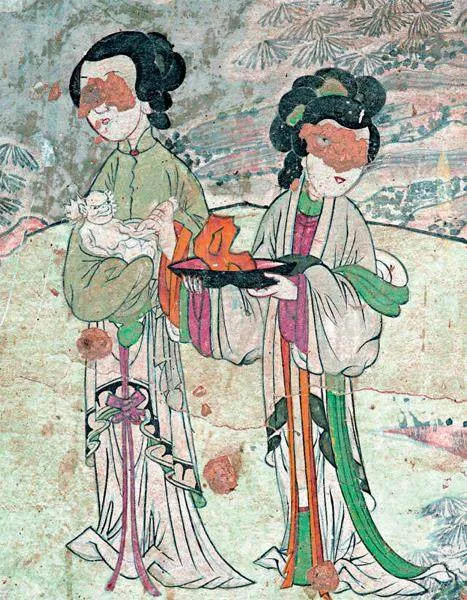

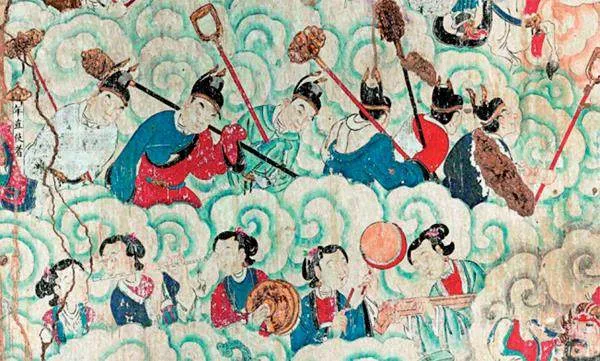

提起山西壁畫,人們總會想起巖山寺、永樂宮那些精美的宋元時期的壁畫,但很多人不知道,隱藏在山水之間的山西村落,保存著大量的村廟壁畫。比起宋元壁畫得到的保護、研究和世人的贊嘆,村廟壁畫顯得有些落寞。它們一般都是清代的遺跡。“這些清代壁畫,不要說‘國保’了,連‘村保’都不是。”楊平說。

楊平已經拍攝了10多年山西壁畫。她早年是一本時尚旅行雜志的主編,雜志停刊后,就把精力完全放在了拍攝山西的壁畫和彩塑上。和很多愛好者入門拍壁畫一樣,楊平一開始也拍攝宋元壁畫。拍得多了,她發現山西還有更多壁畫隱藏在人跡罕至的山野小廟里。

這些年來,她拍攝了山西400多處壁畫,其中明清時期的占了300多處。《高堂粉墻燭下見—中國山西鄉村古壁畫探幽》是她2023年出版的新書,里面收錄的21處精美的村廟壁畫,大多是清代晚期的,其中很多是她首次發現的。

“帶回來的片子,幾乎全部作廢。”

楊平的老家在山西晉城,晉城以古建筑聞名。2003年,楊平自己拿出36萬元,開始拍攝晉城的古建筑。建筑拍攝得多了,她漸漸對建筑內部的壁畫產生了興趣。她說,別看她現在成天往村子里跑,瞧著灰頭土臉,其實最愛打扮,喜歡漂亮衣服,最初愛上壁畫,也是因為壁畫的美。

2012年,楊平開始系統性地拍攝山西各地的壁畫和彩塑。一開始沒有拍攝壁畫的經驗,楊平向山西撒了一張大網:11個地級行政區,每個區派1支攝影隊,每隊至少3人,包括攝影師、燈光師和司機,打算對全山西的壁畫、彩塑進行地毯式拍攝。這是一項龐大的工程,花費不菲,但效果卻令人大失所望。

“帶回來的片子,幾乎全部作廢。”楊平想起當時自己的莽撞,一臉苦笑。當年楊平請來的攝影師都是行業里的大腕。“他們對怎樣拍得好看有自己的認知。你說拍成這樣,他認為那樣的才好看。而且很多他們覺得不好看的就不拍。”

然而,忠實地記錄與“拍得好看”是兩回事。要忠實地記錄一鋪(一面墻)壁畫的全貌和其中的每個細節,每張照片的像素就要足夠高,這就需要對一鋪壁畫進行分區拍攝。而印制到書本上的壁畫至少需要有一張是完整的,這就又要保證每部分拍回來的照片都是可拼接的,也就意味著拍攝同一鋪壁畫的不同部分,其拍攝角度、像素、光線、曝光度,都要盡量一致。

上百張照片拼合成一幅整圖需要半個月時間,整幅圖的大小動輒幾十個G。“他們從來沒有這么拍過。”楊平說。攝影師們各自為政,拍回來的照片風格各異,美則美矣,就是無法拼接。

還有些三四米高的壁畫,如果梯子不夠高,攝影角度的變化就會造成畫面變形,也無法拼接。“一看這個圖片不行,回來培訓,又去拍,還不行,就買很多書給大家看……”

這次不成功的地毯式拍攝讓楊平賠了很多錢,11支攝影隊的儀器、差旅、人工,全打了水漂。到后來,她意識到,不是攝影隊越多效率越高,掌握拍攝的準則才是最關鍵的。她把攝影隊縮減到了兩支,其中一支就由她自己帶隊。

拍攝村廟壁畫,除了一般的設備之外,鐵鍬和雞毛撣子也是必備的,后者用來拂去壁畫上的灰塵,前者則是修路的工具。“通往村里的大多是土路,用得上。”有一次到呂梁的一個村子,路況糟糕,攝影師用鐵鍬鏟了一個多小時,才鏟出一條路來。最后300米,車輛實在無法通行,大家只能扛著器材步行進村。

“我手里的東西,你一個石頭也不能拿走。”

山西古村落里,有各種廟宇和神祇,關帝廟、娘娘廟(三霄娘娘)、龍王廟、馬王廟、東岳廟,它們可能單獨出現,也可能會“組團”出現—在一個廟中分布于不同的配殿里。

時間在流逝,壁畫和彩塑也隨著時間在改變。很多壁畫和楊平最初看到的時候已經完全不一樣了。“我知道的一堂(一間房)宋代壁畫,30年前題記清晰,現在有些題記已經模糊了。”而一些無人關注的清代壁畫,已經再也看不到了。

到底要不要將村廟壁畫出版,公之于眾,楊平曾經猶豫過很久。2016年,她在太原附近的一個村子拍攝,攝影師被當地村民給攆走了。楊平非常理解老百姓的警惕:“文物販子實在是太多了。”

從某種意義上說,楊平就是在和文物販子賽跑。“你完全想象不到他們有多‘勤奮’,10年前我去的山溝里,文物販子都走過。”楊平的朋友圈本來是開放的,自己看到什么、拍到什么,都會發在朋友圈,但不會發具體地址。有一次,一位朋友從外省追了過來,向她打聽:“楊老師,你朋友圈里的東西,能不能給我一個地址?”楊平馬上警惕起來,對那位朋友說:“我手里的東西,你一個石頭也不能拿走。”

不過,在這本《高堂粉墻燭下見》里,很多村廟卻寫了詳細的地址。楊平說,這也是她思考了很久之后的無奈之舉。她認為,把它們隱藏得再好,可能也逃不過文物販子的搜索,而且就算文物販子沒有找到,書中多數村廟已經半坍塌了,這樣隱藏下去,等待它們的命運也是逐漸湮滅。“不如公開它們的狀況,引起全社會的重視,喚起村民的保護意識。”

(摘自2023年11月16日《南方周末》作者""王華震)

【編輯:陳 彤】