農村獨居老年人社會支持研究

李飛

摘要:隨著我國經濟的快速發展,農村剩余勞動力不斷涌入城鎮以尋求更好的工作機會;加之,受追求個性、自由等價值觀念的影響,許多年輕人不愿與老年人共同居住,因而產生了大量的獨居老年人,這一群體的社會支持問題引起了社會的廣泛關注。文章以社會支持理論為視角,以獨居老年人為研究對象,通過對他們的社會支持狀況進行了解,發現獨居使農村老年人不能像普通老年人一樣依靠家庭來獲得養老支持,在經濟支持、生活照料、醫療服務和精神慰藉上都存在不同的問題。要使農村獨居老年人的社會支持得到保障,需要以獨居老年人的社會支持需求為依據,以國家、社區、社會力量、家庭為著眼點,健全農村獨居老年人的社會支持體系。

關鍵詞:農村;獨居老年人;社會支持

文章編號:1674-7437(2024)04-0167-03? ? ? 中國圖書分類號:C916? ? ? 文獻標識碼:A

第七次全國人口普查匯總數據顯示,2020年60歲及以上老年人口已達到2.64億,占總人口的18.7%,與第六次全國人口普查相比,60歲及以上老年人口比重上升5.44%[1]。老齡化是我國社會發展的趨勢,在城鄉二元結構的背景下,許多農村青壯年為獲得更好的發展和生活條件前往城鎮就業,導致農村獨居老年人數量增加,在缺乏社會支持和關愛的情況下,更容易出現孤獨、無助等問題,這在很大程度上影響他們老年生活質量的提高。基于此,文章以貴州省L村的獨居老年人為研究對象,全面了解其社會支持狀況,深入剖析深層次原因并提出切實可行的應對之策,進而為促進我國農村養老事業的健康發展提供借鑒。

1 概念界定與研究對象

1.1 概念界定

文章的獨居老年人是指60歲及以上長期(6個月或更長時間)獨自生活或夫婦共同生活,缺乏子女和他人照料的人,包括如下幾種情況:一是有老伴,有子女,獨居(既包含和老伴居住也包含單獨居住);二是有老伴,無子女,獨居;三是無老伴,有子女,獨居;四是無老伴,無子女,獨居[2]。文章所指的社會支持是指縣、鄉鎮政府、村民委員會、家庭、親屬、鄰居等為農村獨居老年人提供的經濟、生活以及精神支持。包含以下概念:經濟供養是指對老年人的各種經濟援助,包括現金和物質支持。其中,現金支持是指老年人的收入支持,而物質支持是指他們在食物、衣物等日常需求方面獲得的支持。生活照料是指老年人得到的日常照料和支持。精神慰藉是指老年人通過溝通、訴說、傾聽、關心以及其他文化娛樂活動獲得的心理與情感慰藉。

1.2 研究對象

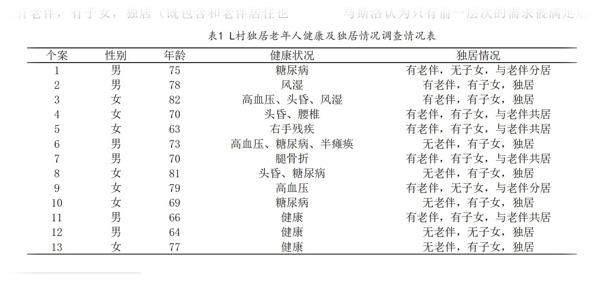

文章在了解L村獨居老年人總體狀況的基礎上,根據調查目的選取了3位村干部和13位獨居老年人作為調查對象,其中13位獨居老年人的具體情況如下(見表1)。

2 L村農村獨居老年人社會支持存在的問題

馬斯洛認為只有前一層次的需求被滿足后,下一層的需求才會出現。但L村農村獨居老年人的經濟供養、生活照料和精神慰藉等方面的需求并沒有得到充分的滿足,仍然存在不少問題,并制約著農村獨居老年人養老需求的實現。

2.1 經濟供養支持不足

農村獨居老年人的經濟來源主要有三個方面:養老金、子女贍養費和農業收入。其中,養老金是最主要的收入來源,次要經濟來源是子女提供的現金支持和物質支持(定期買油、鹽、米等生活物資以及節假日買衣服),此外,一些獨居老年人能靠一些農業剩余產品參與市場交易獲得部分收入。但是三個經濟來源都不同程度存在著一定的問題,如養老金額較低、子女贍養費和農業收入不穩定等,難以起到充足的經濟保障作用。

2.2 生活照料支持不足

照料問題一直是農村獨居老年人面臨的核心問題,獨居老年人的日常生活受行動能力、年齡和心理健康等因素影響,難以實現自我保障。同時,缺乏相應的社會支持照料也會導致老年人的基本生活出現困難[3]。調查發現,農村獨居老年人的子女安家或務工的距離一般較遠,因而無法經常回家探望父母,所以在老年人的生活照料中基本處于缺位狀態。雖然附近的親戚或鄰里也會偶爾為農村獨居老年人提供生活照料,但隨著城鎮化的發展,許多年輕人都會選擇去外面打拼,居住在農村的主要是老年人和兒童,因而為其提供的照料比較有限。

2.3 精神慰藉供給缺失

有關老年人的多項研究表明:老年人孤獨感增加和缺乏精神慰藉是心理問題的重要表現。從精神慰藉的主體來看,子女對父母的關注仍停留在吃飽穿暖的層面,這種關注忽視了老年人的精神需求,導致老年人的心理問題很少受到重視[4]。從精神慰藉的內容來看,L村獨居老年人的娛樂方式相對單一,生活方式單調,社區不重視組織文化娛樂活動,導致老年人的精神文化需求長期得不到滿足。

3 農村獨居老年人社會支持問題的原因分析

農村獨居老年人在經濟供養等方面存在的問題阻礙了社會支持體系的完善,只有深入剖析問題產生的原因,才能找到解決農村獨居老年人的困境之策,強化農村獨居老年人的社會支持。

3.1 政府支持不足

一是資金投入不足。養老金是農村獨居老年人最依賴的經濟收入,也是主要經濟來源,但L村的獨居老年人養老金領取金額多數在100元~300(含)元之間,這對支出過高的老年人來說是微小的。二是公共文化供給不足。從文化供給主體來看,在問及農村集體文化活動的舉辦情況時,老年人們都反應農村舉辦文化活動的次數一般每年不超過三次,甚至有的村基本為零,即使偶爾有舉辦活動的,他們都欣賞不來,反映出政府及村“兩委”在老年文化供給上嚴重缺位,這也是農村獨居老年人精神慰藉方式單一的重要原因。

筆者:“你們村會舉辦一些集體活動嗎?比如表演節目、跳廣場舞這些。”

“沒有,大家都是農村人,除了會干點農活,其他的什么都不會,而且每天干活累得要死,忙的時候很多人都是吃了飯洗洗就睡了,哪點來的時間哦。”(個案4,女,70歲)

“我們村條件這么差,連個大點好點的地方都沒有,走哪里去辦?只有地仲(隔壁村名)一年會舉辦一兩次表演、比賽這些,如果有時間的話我們也會約幾個人一起去看看,沒時間的話就不去。”(個案12,男,66歲)

“像那些什么籃球,乒乓球比賽我們是看不來,那些都是年輕人的場咯,我們就只會聽聽山歌這些。”(個案11,男,64歲)

3.2 社會支持存在缺位

一是鄰里照料缺少系統安排。雖然鄰里也會偶爾免費為獨居老年人提供幫助,但仍屬于道義上的扶助,這些扶助都是依靠村民自發自愿提供的,缺少制度性、規范性和可持續性,因而鄰里互助關系網絡薄弱,脆弱性大,根源在于政府及村“兩委”在鄰里互助方面缺少相應的統籌引領,導致鄰里互助缺少持續性和長效性。二是精神慰藉支持不足。從農村獨居老年人的支持現狀來看,農村地處偏遠,經濟比較落后,缺乏組織建設,內部缺少自發性組織,難以自發形成愛心團隊、關懷組織等,無法為農村獨居老年人提供相應的精神慰藉。

3.3 子女支持缺失

一是子女經濟負擔過重。由于時間和精力有限,年輕人選擇把孩子送到城里的私立學校上學,每年都得為孩子支付昂貴的學雜費,而且他們的工作并不固定,其職業隨市場的變化而改變,收入斷斷續續、時高時低,間接影響對老年人的經濟支持。二是家庭養老功能弱化。隨著社會經濟的發展,家庭規模逐漸小型化,許多年輕人為了減少矛盾更傾向于與老年人分居,導致部分人“孝順”長輩、贍養父母的意識逐漸淡化,家庭對獨居老年人的支持呈弱化趨勢。

4 提升農村獨居老年人社會支持的路徑探討

通過對L村獨居老年人的調查發現,農村老年人們在社會支持中存在不同程度的問題,這些問題嚴重影響了他們的養老生活質量,也反映了我國城鄉發展不平衡、公共服務不均等、社會保障不完善等狀況。那么如何解決這些問題,讓農村獨居老年人享受更高質量的晚年生活成為亟待考慮的問題。

4.1 加強政府對農村獨居老年人的支持

加強技術支持。首先,可積極利用移動互聯網、物聯網等現代科學技術為農村獨居老年人提供服務,建立高效、便捷、適用的智能服務網絡平臺[5],以便老年人能與其外出務工的子女交流。其次,加大對農村醫療機構設備和技術支援的力度,以提高農村醫療水平和質量,為L村的患者提供更好的服務。再次,建立信息臺賬和定期走訪制度。應建立定期走訪農村獨居老年人的相關制度,了解其生活狀況以及家庭履行贍養責任等情況,在L村獨居老年人信息臺賬中及時更新有關資料,提供相關援助和服務。最后,做好宣傳引導工作。要大力倡導健康生活理念,促進積極老齡化,鼓勵L村的獨居老年人保持身體和心理健康;弘揚敬老愛老的傳統美德,樹立互幫互助的價值觀,形成助老愛老的社會風尚,這樣既可以提高獨居老年人的生活質量,也能促進社會和諧。

4.2 發揮村“兩委”的作用

一是強化社區供給支持。村“兩委”要重視公共文化,了解獨居老年人的文化娛樂需求,提供高質量的公共文化產品,滿足他們的公共文化需求,豐富其精神生活。要強化活動與服務供給,將關愛服務納入村規民約,推動建立尊老孝老、鄰里互助的優秀鄉村文化。二是及時報備老年人情況。村“兩委”要通過電話問候和家訪,及時了解獨居老年人的生活狀況,特別關注那些面臨獨居安全風險和生活存在困難的老年人,及時通知并監督其子女和其他家庭成員照顧他們,并向相關部門報備。三是定期召開針對獨居老年人的專門工作會,制定切實可行的應對措施,改善他們的生活質量和社會福利。

4.3 鼓勵社會力量提供支持

一是組建志愿者隊伍。L村應積極建立志愿服務隊,并提供志愿服務場所及相應的便利條件,構建志愿服務信息網絡,積極為農村獨居老人提供志愿服務;還可以鼓勵年齡相對較低且身體健康的老年人在力所能及的范圍內為年齡較高的獨居老年人提供志愿服務活動,并嘗試建立養老互助機制。二是發揮社會工作專業效能。支持農村基層組織按需引進社會工作專業人才,以建立社會工作服務點等方式適時對獨居老年人進行心理疏導、情緒疏通和精神慰藉,并加強對農村社會工作者的培訓,提高為老年人服務的質量。

4.4 強化家庭贍養老年人的主體責任

一是鼓勵家庭養老。宣揚孝道文化,倡導敬老養老的傳統美德,重視子女對獨居老年人養老的重要作用,促使家庭支持功能的復歸,有關部門可以投入人力、物力、財力等幫助經濟能力有限的外出務工者常回家看望父母。二是增加精神慰藉供給。子女和親屬是農村獨居老年人親緣關系的核心,他們提供的精神慰藉具有不可替代的作用,因此,要注重以子女為基礎的親屬精神慰藉的提供。三是子女應主動關心父母的身心健康狀況,定期打電話關心他們的起居生活,緩解獨居老年人對子女的思念,減少其孤獨感及心理壓力,促進其心理健康。

5 結束語

研究發現,農村獨居老年人不能和非獨居老年人一樣從家庭中獲取養老支持,也沒有獲得其他方面相應的社會支持。在經濟支持方面,經濟保障相對乏力,養老金、子女贍養費和微薄農業收入無法滿足老年人的經濟需求。在生活照料方面,農村獨居老年人的身體素質隨著年齡的增長而逐漸下降,慢性病多發,以親屬、鄰里為主的照應相對缺失。在醫療服務方面,醫療服務支持有限,存在著醫療服務獲取困難、項目不全和醫療費用支出過高等問題,影響獨居老年人的醫療需求,看病難、看病貴仍是困擾獨居老年人常見的醫療現象。在精神慰藉方面,農村獨居老年人的精神文化生活比較單一,以子女為主的精神慰藉支持和以社區為主的精神慰藉支持作用有限。要使農村獨居老年人得到相應的社會支持,就需要綜合多方面條件,適時從正式社會支持與非正式社會支持兩個方面著手給予其更多的溫暖。

參考文獻:

[1]新華社客戶端.預警!我國認知癥患者全球最多,2050年將達2 898萬……[EB/OL].(2021-05-21)[2021-05-21].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1700370658710100451&wfr=spider&for=pc.

[2]王磊.論老年人的居住方式對其生命質量的影響[J].江淮論壇,2019(03):135-140.

[3]盛志宏,黃婷.鄉村振興背景下農村獨居老人養老面臨的困境及對策研究——以廣西那坡鎮為例[J].廣西經濟,2023,41(05):67-73.

[4]曹志磊.農村養老問題探究——以河南省周口市淮陽區為例[J].農村.農業.農民(B版),2023(01):49-51.

[5]孫金明,李肖亞.河北省城市老年人精神需求[J].中國老年學雜志,2018,38(21):5320-5322.