南京大學圖書館藏福開森文獻中的故宮書畫審查史

收稿日期:2023-09-22

摘? 要:

二十世紀三十年代,美籍漢學家福開森作為專門委員參與了故宮博物院的書畫審查工作。新發現的南京大學圖書館藏福開森文獻全面記錄了當年書畫審查的過程與細節。對這批文獻的梳理與研究,不僅填補了故宮博物院歷史的一段空白,揭示了福開森對中國書畫的鑒定與保存做出的貢獻,也體現了對圖書館館藏歷史文獻進行深入整理的必要性。

關鍵詞:

福開森;故宮博物院;南京大學圖書館;書畫審查

中圖分類號:G269.2?? ?文獻標識碼:A??? 文章編號:1003-7136(2024)03-0085-06

History of Investigation of Paintings and Calligraphy at the Palace Museum Recorded in John C.Ferguson′s Documents in Nanjing University Library

SHI Wenjia

Abstract:

In the 1930s,American sinologist John C.Ferguson participated in the investigation of paintings and calligraphy at the Palace Museum as a special committee member.The newly discovered John C.Ferguson′s documents in Nanjing University Library comprehensively record the process and details of the investigation of paintings and calligraphy in those years.The sorting and study of this batch of documents not only fills a gap in the history of the Palace Museum and reveals the contribution of John C.Ferguson to the appraisal and preservation of Chinese paintings and calligraphy,but also reflects the necessity of in-depth sorting of historical documents in the library.

Keywords:

John C.Ferguson;the Palace Museum;Nanjing University Library;investigation of paintings and calligraphy

0? 引言

2017年11月,筆者在普查南京大學圖書館(以下簡稱:南大館)所藏古籍時,整理到一批漢英文混雜的線裝書。經鑒定,其原為福開森所有。福開森(John Calvin Ferguson,1866—1945),字茂生,號觀齋,齋名德茂堂。其為加拿大人,1892年取得美國國籍,1887年至1943年長期生活在中國,是近代來華著名傳教士、教育家、社會活動家、漢學家。他創辦的匯文書院是金陵大學的源頭之一,而金陵大學于1952年院系調整時并入南京大學。南大館所藏這批文獻記錄了福開森于二十世紀二三十年代在故宮博物院工作的內容。筆者通過對其中一部分文獻的梳理,還原了民國時期故宮博物院書畫審查的歷史全貌,勾勒出當年書畫鑒定的種種細節,體現了福開森對中國書畫研究做出的卓著貢獻。

1? 故宮書畫概況與專門委員的聘用

故宮博物院的書畫藏量極為可觀。據1929年統計:“書畫之大多數,存于齋宮及鐘粹宮兩處,共有八千余件,多為唐宋元明真跡。其他散于各殿庭者亦多,中如王羲之《快雪時晴》、懷素《自敘》、(孫)過庭《書譜》、吳道子畫像、宋徽宗《聽琴圖》、郎世寧《百駿圖》等,皆其特出之件。”[1]94故宮曾核點各宮殿的書畫,編成《故宮各殿第一次書畫點查冊》,于1925年影印出版,計十六冊,但這是一份簡單的賬冊,需要專家進一步審查鑒定[2]。

故宮博物院成立之初就與福開森關系密切。1927年故宮博物院成立二周年紀念會上,福開森應邀出席并演說[3]。其時的福開森,對書畫的研究已有小成,且頗受中國專家的認可。1927年古物陳列所成立鑒定委員會,二十名委員中半數以上參與了書畫的鑒定,福開森即為其中之一,其他參與書畫鑒定的委員有:陳劍秋、徐鴻寶、陳漢弟、陳瀏、邵伯

、邵裴子、梁鴻志、郭葆昌、張伯英、蕭愻、顏韻伯,皆有書畫鑒藏之名[4]。福開森是其中唯一的外國人,一方面凸顯了他與中國藝術界的友好關系,另一方面證明了他在書畫鑒定方面有較高水平。《曝畫紀余》的作者秦潛曾向福開森展示吳小仙《漁樂圖》,得福開森評價曰:“此卷筆法,猶有唐宋遺規,在今人所萬萬不能學步。”[5]秦潛十分重視,將此意見作為重要論據錄入書中,可見福氏的書畫研究并非浪得虛名。1929年,故宮博物院因福開森“主辦中國美術雜志,善鑒別書畫磁器”[6],聘任他為專門委員。

曾在故宮工作的館員那志良回憶:“書畫的審查工作,參加委員比較多,關冕鈞、郭葆昌、廉南湖、福開森、鄧以蟄、朱文鈞、吳灜等委員,都是常常到的。”[7]26但這個名單太過籠統。南大館藏《故宮博物院審查書畫記錄》首葉,福開森親筆謄寫了如下內容:2024年第3期總第259期

時文甲:南京大學圖書館藏福開森文獻中的故宮書畫審查史

故宮博物院審查書畫委員

十八年聘任者:沈尹默 福開森 郭葆昌 錢桐

十九年聘任者:江庸 朱文鈞 吳灜 俞家驥 陳漢第

二十三年聘任者:張允亮 趙萬里 鄧以蟄 溥侗

根據這份名單,民國十八年(1929)第一批聘任的書畫委員竟不過四人,沈尹默以書法聞名,郭葆昌是有名的書畫鑒藏家,錢桐是古物陳列所的所長,福開森位列其中,凸顯了故宮博物院對他的看重。

2? 南大館藏故宮書畫審查文獻概況

那志良回憶了當時書畫審查的過程:“審查的手續,是在審查之日,由院中經辦其事的朱家濟、牛德明等先生,先把準備審查的畫掛好,手卷、冊頁放在桌上。委員來后,自己先看一遍,等委員到的多了,大家一齊走近一畫,共同研究,把決定的意見,由朱家濟先生登記在簿子上,然后再去看第二張。這個辦法,產生了一個毛病出來,有一個人先開口說出了‘真,別人也就不好再說‘假,大家本是為了來看看畫,誰還和人去爭執,就這樣定了案,朱家濟先生本是家學淵源,對于古畫頗多經驗,每次審查結束,他總不免生一陣氣。”[7]26-27

這段文字道出了審查過程的一個問題——委員們不愿意陷入爭執,表面上維持和氣,這讓鑒定結論打了折扣。但對外國人身份的福開森來說,這些是不大避諱的。南大館所藏福開森的三部文獻,可輔助揭秘當時的書畫審查過程。

這三部文獻,第一部線裝一冊,封面題“審查書畫目,十九年二月至十一月”(以下簡稱:《簡目》),內用故宮博物院紅格稿紙抄寫,首頁題“以審查委員簽名簿補錄/民國十九年二月開始審查,十二月印有目錄”,以此推斷,故宮審查書畫初始是手抄目錄,自1930年12月采用印制目錄。福開森在《簡目》封面標記“Duplicate Copy”,表明這是一個另抄復本。

第二部文獻,線裝一函一冊,函套題簽有福開森毛筆書“故宮博物院審查書畫備錄”(以下簡稱:《備錄》)。內中書畫目錄為油印,即為故宮古物館每次發給專門委員的書畫審查目錄底稿,福開森有心留存,部分內頁還襯紙修補,合訂成冊。《備錄》內頁上的中英文鉛筆書寫筆跡均是福開森所作,他還將一些故宮博物院的通知文件及審查現場使用的箋紙裝訂其間。《備錄》的記錄時間始于1930年12月6日,剛好接續上《簡目》,至1936年6月6日畢。

第三部文獻,線裝一函三冊,函套題簽及每一冊封面上均有福開森毛筆書“故宮博物院審查書畫記錄”(以下簡稱:《記錄》),該文獻使用福開森專用德茂堂綠格稿紙,每一個筒子葉前半是中文書寫條目及審查記錄(不是福開森筆跡),后半是對應英文名稱、作者、時代、審查結論等(為打字機稿)。雖然中文謄抄并非福開森字跡,但從用紙判斷,《記錄》當是審查工作后,福開森根據帶回的現場工作記錄,找人謄錄,再用打字機寫上英文。這份稿本在上邊角用鉛筆標了頁碼,從1至738頁無一缺漏,且該稿還用中文注明了審查日期,從民國十九年(1930)二月一日至民國廿五年(1936)六月六日,記錄完整,無缺失。《簡目》加上《備錄》的畫目數量,剛好等于《記錄》的畫目總量。

《記錄》的第一冊中文筆跡與第二、三冊中文筆跡明顯不同。《簡目》條目與《記錄》第一冊一致,但《簡目》的委員評語十分簡略,無英文。《記錄》第二、三冊的內容應是在《備錄》的基礎上謄清而成的,證據是《備錄》上邊角標記的頁碼——從223至490頁,自1930年12月6日始。相對應的,《記錄》的第一冊頁碼是1至222,第二冊頁碼自223起,恰好也是從1930年12月6日始。這三部珍貴的審查目錄還原了故宮博物院書畫審查工作的許多細節。根據筆者的閱讀,《簡目》內容簡略,而《備錄》與《記錄》卷帙較大,內容豐富,值得深入探究。

3? 重回故宮書畫審查的現場

3.1? 現場工作的重現

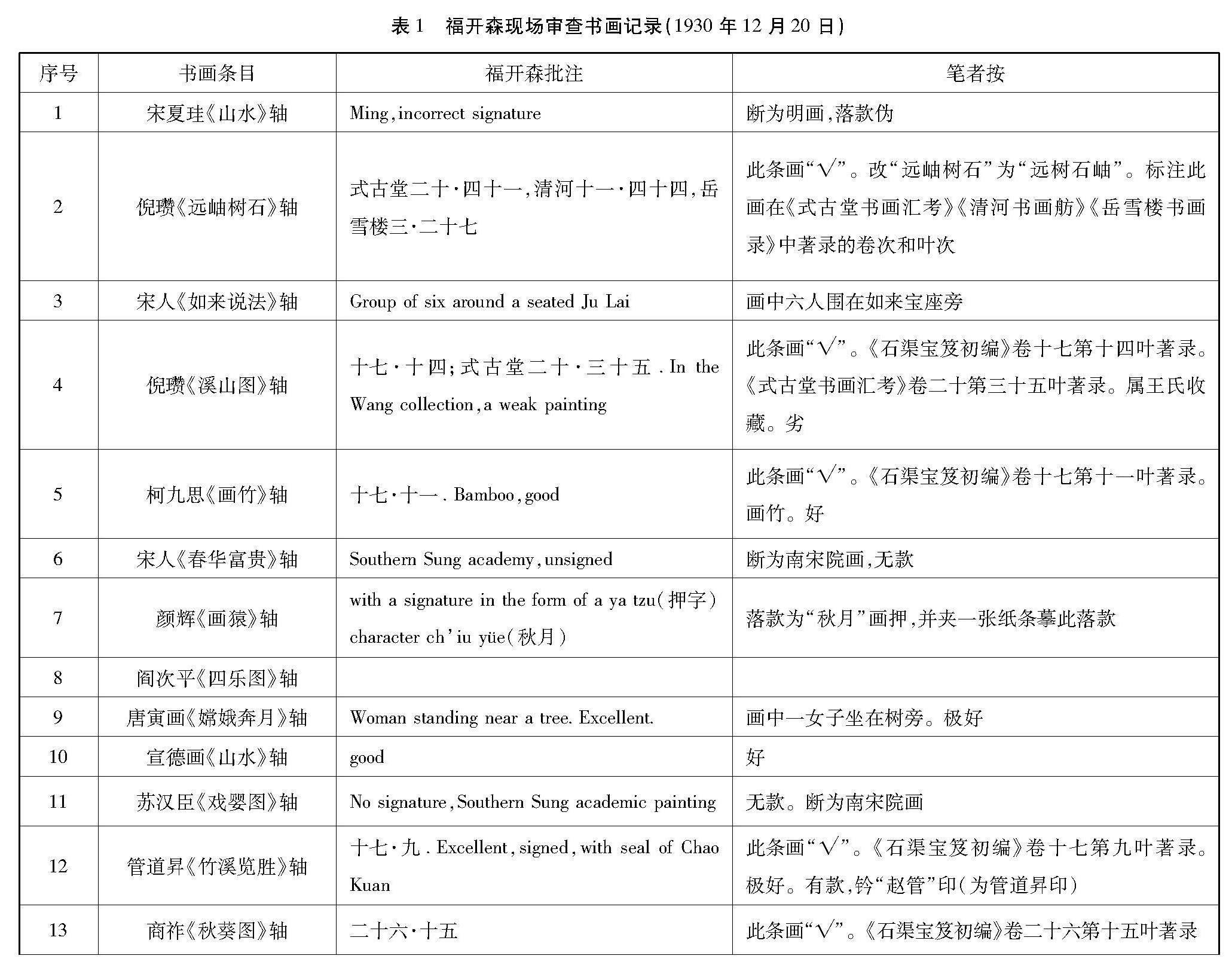

《備錄》是一份現場工作的底稿,其中有福開森鉛筆書寫的大量批注,如同審查現場的時空重現。這些批注,一些以漢字著錄,如董源《龍宿郊民》軸,注“雙駢絹,樹高二尺,人物不盈”;夏珪《雪屐探梅圖》軸,注“左上角‘劉氏/廷美朱文”,都是福開森親筆。更多的是英文筆記,無疑出自福開森之手。筆者識得福開森的較為難辨的英文筆跡,今以1930年12月20日的審查記錄為例,將福開森的批注錄出,以探究福開森在審查現場的工作(見表1)。

這22件書畫,只有6件沒有批注。福開森很注重檢索書畫文獻,筆者查驗了這些卷次葉次,均無誤

筆者核檢的書籍版本為:清康熙二十一年(1682)刻本《式古堂書畫匯考》,清乾隆二十八年(1763)池北草堂刻本《清河書畫舫》,清光緒十五年(1889)刻本《岳雪樓書畫錄》,文淵閣四庫全書本《石渠寶笈初編》。。他會描述書畫的內容,記錄落款與印章,判斷風格,辨別真偽,提供其他類似藏品的信息。這些批注顯示了他在審查工作中的重要作用。福開森并沒有人云亦云,《備錄》中時有福開森在鑒定現場與他人意見不一的記錄。如1931年4月11日,審查劉玨《清白軒圖》軸時,一張紙條表明了福開森的意見:

又見到此圖。我的同事認為上面的安儀周印、式古堂印皆真。我同意將其繼續展覽,但仍懷疑此畫的真偽。

很顯然,不避諱爭論,是現場經辦此事的朱家濟等人希望看到的。

3.2? 書畫審查的規范

《備錄》反映了現場鑒定的規范。《備錄》在1931年6月12日前夾一箋紙,為《暫擬審定書畫評語》:

1.真而精:書畫名跡,神氣完足,真而且精者,擬為甲上;

2.真而不精:可決為真跡,而非平生合作或剝落傷神者,擬為甲中;

3.舊而不精:書畫原為舊物,或出能手而曾經作偽托名古人,自不容與贗品并列,其舊而不真,擬為乙上;

4.精而不真:精而不真,擬為乙下;

5.存疑:書畫或與著錄不合,或有年代抵牾,倉促之間疑不能決者,擬為丙;

6.是實:書畫本身原無足貴,或為當時進呈之物,或為一時紀事之作,絕非偽作,而不足與古人真跡并列者,擬為丁;

7.偽:決非真跡,筆墨亦無足取者,擬為戊。

其后署“關、吳、俞、鄧”(關冕鈞、吳灜、俞家驥、鄧以蟄),當為擬稿之人。自此之后,這七個等級的評價體系成了審查書畫的標準。《備錄》在此之后,條目之下大多只注了“甲上”等七個等級的標記。《記錄》在謄抄《備錄》時,又將這些標記轉譯回評語。

3.3? 日常瑣細的記錄

《備錄》中的其他文件透露了當時審查工作日程安排的細節。福開森將他收到的故宮文件都置于《備錄》中,且按照時間順序裝訂。1931年8月20日的故宮古物館函件寫道:“現在天氣業已涼爽,所有本館書畫審查會自本月二十九日(星期六)起仍照原定時間繼續工作。”可知,故宮在夏季審查的中斷是因天氣炎熱。9月19日的通知說:“前征求各委員同意,增加審查工作。茲訂自下星期三(即九月二十三日)起,除原有每星期六一次外,此后每星期三增加審查工作一次,其時間仍為午后二時至五時。”這份通知標明了審查工作量加大的起始時間,以及每次工作的時間為三個小時。還有一些通知告知了多次暫停或恢復審查工作的理由,如與院慶等節慶日的沖突,或者故宮人員工作的調動等。由此可找出審查工作的日程安排規律,以及出現異常的緣由。

3.4? 從一而終的守護

福開森在《備錄》末存留了一份《存平唐宋元明書畫清單(廿六年九月)》,記錄了書畫73件,其中唐5件,五代1件,宋11件,元17件,明35件,歷朝集冊4件。1933年1月起,故宮博物院將部分文物分批南遷,這次遷移,讓相當部分的文物珍品離開了北京,輾轉多地,再未回到北京。當時有不少人反對文物南遷。1933年1月23日在中南海成立了北平市民保護古物協會,周肇祥被推為主席,甚而提出要用武力阻止故宮文物南遷[8]。福開森未有明確的態度,但他從沒離開北京,且在1935年舉辦了福氏古物館展覽,表明他并沒有擔心過文物安全。但1937年“七七事變”日軍占領北平后,福開森清點了故宮剩余書畫精品,一方面因大多數專家南遷,留在北京的他要對古物珍品負責;另一方面,恐怕也有對文物散佚的擔憂,這個細節體現了他對中華文物情感之真摯。

4? 書畫審查工作的最終總結

4.1? 審查過程的匯總

從故宮博物院工作報告可知,1929年故宮古物館沒有進行書畫的審查工作,僅僅對鐘粹宮的書畫專門陳列室做了一些展柜更替[1]64。故宮博物院書畫審查當是從1930年初開始,至1930年底,“已經審查共計九百五十六件”書畫[1]150。《記錄》的時間跨度覆蓋了1930至1936年,顯示了年近古稀的福開森幾乎沒有缺席過書畫審查。《記錄》是極為珍貴的歷史檔案,其完整程度讓人十分驚嘆。

根據《記錄》,1930年全年,共進行了37次書畫審查,除了9至11月每月一兩次審查,其他各月都是三次以上,共審查了948種書畫,計985件,與前述故宮博物院工作報告中的“九百五十六件”

比較接近,數字之所以有出入,可能是計數方式上的差異,如“《定武蘭亭》二卷”置于一目下,而應算兩件。

1931年是審查工作最繁忙的一年,本年共進行了46次審查,共1173種書畫,計1176件,也與1931年工作報告記載的“一千二百三十四件”[1]256比較接近。

1932年的審查有過三次長時間的中斷,因為“古物審查會之工作,除前后數度恢復例會及臨時發行刊物特開會審查外,其余各月審查例會均因物品收庫工作暫時停止”[1]431,故而年初至1933年1月7日止,只進行了23次審查,共606種書畫,計641件。故宮博物院的工作報告記載,1932年“共計審查掛軸類四百七十三件,手卷類六十一件,冊頁類七十八件”[1]432,總數亦相差不大。無論是《記錄》還是故宮工作報告都表明,自1933年1月8日起,故宮博物院書畫審查工作暫停。

綜上,1930年2月1日至1933年1月7日的三年間,福開森與其他專家一起工作了106次,共計審查了2732種書畫作品,計2802件,其中有很多中國頂級的書畫。如顏真卿《祭侄文稿》卷,稱“天下行書第二”(元鮮于樞跋語)。又如薛紹彭詩卷,即宋薛紹彭行草書《云頂山詩》等雜書卷,南唐澄心堂壓花紙,拖尾題跋凡八則,是頂級的書畫作品[9]。

在此之后僅有三次書畫審查:1935年9月24日,審查了包括艾啟蒙和郎世寧的十幅《駿馬圖》在內的26種書畫,1936年1月14日審查了5種書畫,1936年6月6日審查了23種書畫。彼時故宮的許多書畫精品已經南遷,因此審查工作僅偶爾為之。

4.2? 審查意見的匯集

委員會審查時,著重判斷名稱、作者、時代(唐、宋、元、明、清)、材料(紙本、絹本)、真偽、品級(精絕、好、不好等)、風格、落款、印章、題跋等,審查意見均言簡意賅。這么多專家學者的共同觀摩、鑒別、討論,勢必對福開森的書畫思想產生影響。《記錄》里中文和英文的評價意見是大體一致的。這并不奇怪,在場的委員都是書畫方面的行家,福開森對這些專家的意見,多數是贊同的。但他也會有個人的見解,時常見于英文筆記中。如李昭道《曲江圖》一軸,福開森判斷是明絹,與他人不同。文伯仁《丹臺春曉》山水卷,眾人多以為“真而精”,福開森認為“粗劣”。趙孟頫

臨黃筌《蓮塘圖》軸,福開森指出趙孟頫印的位置不同尋常。福開森也會辨印,錢選《五蔬圖》軸,福開森辨認了錢選的“舜舉”印,黃筌《竹梅寒雀》軸,福開森認為“天籟閣”印疑偽。福開森時常查考相關文獻,如李公麟《羅漢卷》,福開森鉛筆手批“See Pi Tien Chu Ling IX,21”(即“見《秘殿珠林》卷九葉二十一”);又如李公麟《為霖》軸,福開森手批“See Volume II of Pi Tien Chu Ling”(即“見《秘殿珠林》卷二”)。這些意見,反映了福開森并沒有如那志良所說的那般避免爭執,他會將個人的見解表達出來。

4.3? 書畫的全面翻譯

英語是福開森母語,且其在中國生活逾40年,研究中國書畫多年,這些構成了福開森成為一個專業書畫英譯者的充分條件。《記錄》將每件書畫的名稱與作者都翻譯了。福開森的書畫名稱翻譯,多數直譯,部分據書畫內容轉譯。如“古木竹石”譯為“Old Tree in the Midst of Bamboos and Rocks”;少數意譯,如“嫦娥奔月”譯為“Fairy in the Moon”。整體來看是非常精當的。這些翻譯匯總起來,會是一部全面的英譯版中國書畫與作者索引,這對于外國學生學習中國書畫很有裨益。

5? 結語

南大館所藏此三種五冊書畫工作記錄,揭示了福開森在故宮博物院的書畫審查經歷。他親筆批注的《備錄》,謄清校對的《記錄》,細致地記錄了他在故宮多年值守、審查過目的書畫,其數量之可觀、質量之精絕,民國時期外國人鮮有此機遇。這是福開森書畫研究的一個重要階段,同時也是故宮書畫史上的重要一幕。福開森等人的書畫審查,為后來故宮書畫的鑒定、修復、遷移、保護打下了重要基礎,是不應忘卻的貢獻。這個案例也證明了對圖書館館藏文獻進行深入整理的必要性,顯示了古籍館員在保存歷史資料、挖掘文獻價值方面的獨特優勢。

參考文獻:

[1]馮乃恩.故宮博物院檔案匯編·工作報告(一九二八至一九四九年):一[M].北京:故宮出版社,2015.

[2]故宮各殿第一次書畫點查冊[M]//王燕來.歷代書畫錄續編:第1-5冊.北京:國家圖書館出版社,2010:1-282.

[3]故宮之二周紀念[N].益世報,1927-10-12(7).

[4]李仁俊.古物陳列所廿年經過紀略[M]//北平古物陳列所.古物陳列所廿周年紀念專刊.北平:古物陳列所,1934:12-13.

[5]秦潛.曝畫紀余(三)[N].晨報,1928-03-14(5).

[6]鄭欣淼.故宮博物院學術史的一條線索:以民國時期專門委員會為中心的考察[J].故宮博物院院刊,2015(4):20-40,159.

[7]那志良.我與故宮五十年[M].合肥:黃山書社,2008.

[8]徐翎.周肇祥年表[M]//張晨.中國畫學:第2輯.北京:故宮出版社,2012:182.

[9]臺北故宮博物院.故宮歷代法書全集:第二卷[M].臺北:臺北故宮博物院,1988:165-180,251-253.

作者簡介:

時文甲(1984— ),男,博士,館員,南京大學圖書館古籍特藏部副主任。研究方向:古籍版本目錄學、國際漢學、民國藝術史。