面向2035的我國研究生教育規模發展預測

劉軍男 楊頡

DOI: 10.16750/j.adge.2024.05.003

摘要:圍繞研究生教育規模的影響因素以及面向2035的規模預測兩個問題展開討論。基于國際比較的視角,針對48個人口、經濟、科技、社會與教育發展情況不同的國家進行研究生教育相關核心指標的數據統計與分析可以發現,國民經濟發展水平、普通高等教育規模、科技人力資源的投入強度與高等教育研發經費的投入強度均與研究生教育規模之間存在正向相關的關系,其中科技人力資源的投入強度與高等教育研發經費的投入強度是影響研究生教育規模發展的主要因素。通過回歸分析預測,到2035年我國研究生普及率為6.6‰—9.0‰。為了更好地適應社會的演進動態及產業升級轉型的挑戰,我國研究生教育需在合理擴大規模的同時對內容與結構進行深度調整。

關鍵詞:研究生教育;教育規模;R&D經費投入;國際比較

作者簡介:劉軍男,上海交通大學教育學院博士研究生,上海 200240;楊頡(通訊作者),上海市教委高教處處長,上海 200240。

一、問題的提出

2023年5月29日,習近平總書記主持中央政治局第五次集體學習并發表重要講話指出,要把服務高質量發展作為建設教育強國的重要任務,進一步加強科學教育、工程教育,加強拔尖創新人才自主培養,為解決我國關鍵核心技術攻關提供人才支撐[1]。研究生教育是推進教育強國戰略的關鍵環節,而研究生教育規模則成為教育強國的標志性特征。《2022年全國教育事業統計主要結果》最新數據顯示,我國2022年招收研究生124.25萬人,在學研究生365.36萬人[2],從規模總量來看,我國已成為名副其實的研究生教育大國,但這并不意味著我國已邁入研究生教育強國的發展階段,當前的相對規模并未能適應我國勞動力市場與國民對研究生教育的基本需求[3]。在教育強國、市場與國民的三重需求驅動下,研究生教育規模的合理擴張勢在必行。

教育部等多部委在2020年9月聯合發布了《關于加快新時代研究生教育改革發展的意見》,提出我國預期“到2035年初步建成具有中國特色的研究生教育強國”[4]。根據這一指向性要求,面向2035年

的我國研究生教育規模將如何發展?為回答這個問題,筆者通過總結各國研究生教育發展現狀與規律,利用統計回歸模型對2035年我國研究生教育的潛在規模和結構進行探討,期望能夠為未來研究生教育相關政策制定提供學術支撐。

二、研究生教育規模發展的理論分析與預測實操

1.研究生教育規模發展的理論分析

作為高等教育中的“塔尖”,研究生教育的發展受到了國內外學術界的廣泛關注,關注點在于人口、經濟、社會、公共政策以及教育系統等方面的作用,內部與外部因素在研究生教育中的對比與合力機制是相關研究的基本思路。

從“技術—功能”派的理論視角來看,社會對高層次人才的需求常被認為是研究生教育規模擴張的重要驅動力,而這種需求通常是由經濟、科技與人口等諸多外部因素誘發而生的[5]。具體而言,經濟發展背景下的產業結構升級往往被認為是研究生教育規模變動的重要前提,與人口總量和結構的調整共同推動了社會對高層次專業化人才需求的增

長[6-7],從而影響了研究生教育規模的擴大。一方面,在全球技術與可持續發展格局下,我國的產業體系正經歷著一場向精細化和創新導向的深度轉型。在此背景下,用人單位對高層次勞動力日益增高的需求逐漸推動了就業人口向高技能產業傾斜。另一方面,隨著出生人口的持續下降和老齡化趨勢加劇[8],我國已逐漸走出了勞動適齡人口充足所帶來的人口紅利高峰期,勞動力市場面臨著數量減少和質量變革的挑戰。隨著未來年輕勞動人口的縮減,各個行業的就業市場更傾向于吸納具備科技創新能力的專業人才來提高生產效率,從而應對勞動力短缺的問題。由此可見,人口變動與產業結構調整的雙重挑戰共同推動了勞動力市場對高技能和專業化人才的迫切需求。因此為滿足經濟與社會發展的需要,國家必須為其發展提供強有力的人才支撐[9-10],即提升科技研發人力資源投入的力度。而作為一個國家科技研發人力資源中的核心人才隊伍[11],研究生不僅能夠為勞動市場貢獻深厚的理論知識和高深的專業技能,更是支撐國家科技創新與發展的首要人力資源。作為響應人口和產業變革、培養高技能勞動力的重要渠道[12],研究生教育規模合理擴大的必要性也因此凸顯出來。

從教育系統獨特的“內部驅動性”視角來看,研究生教育規模的發展受到教育系統結構與體制的強烈影響[13]。部分學者認為目前我國研究生教育的發展更多是基于慣性驅動,而非經濟、科技的需求驅動[14-15]。相較于外部需求的拉力作用,前序教育的結構性因素與資源投入的體制性因素在研究生教育規模變化中發揮著更為根本的內部推動作用:①我國研究生教育規模的擴張是在高等教育大眾化與普及化背景下發生的,因此高等教育體量的增大是研究生教育規模迅速發展的直接原因[16];②經費投入是推動研究生教育發展的重要保障,為研究生規模的擴大和質量的提升提供了基本的物質動力[17-18]。無論是“技術—功能”派的理論解釋還是教育系統“內部驅動說”的推演邏輯,二者在強調教育系統內部或外部作用的同時都認同影響機制的多元性,研究生教育規模的發展歸根結底是內外部合力作用的結果[19]。

2.研究生教育規模預測研究回顧

采用科學方法對各級各類教育規模與結構進行預測,有助于為教育發展的目標制定、結構的優化和教育資源配置提供參考[20],學者們就此展開了對各級各類教育規模的預測研究。①預測所用的主要指標包括人均GDP、本科畢業生數、專任教師數(副高級及以上)、高校教育經費投入、第二第三產業增加值占比等,這些指標都反映了教育供給和需求的某些方面。②為建立預測模型,研究者使用了多種方法[20-22],從不同角度探討了教育規模的未來發展趨勢。以往研究為探索研究生教育發展的影響因素與各級各類教育相關指標的預測奠定了良好的知識基礎[23-25],但這些研究采用的多是我國研究生教育規模化過程中編年數據的縱向梳理,以橫向比較為基礎的思考較為稀少,且從預測指標來看,科技研發人力資源投入等重要因素很少被納入整體預測。若要進一步認識研究生教育規模發展的規律與走向,則需對標世界各國的研究生教育發展情況,進一步厘清我國研究生教育各項發展指標在國際中的相對水平,在適當借鑒各國經驗與教訓的基礎上進行與規模相關的規律探索與發展預判。

3.研究生教育規模預測指標的選擇

對于預測變量,本研究初步選取人均GDP[25]、研發人員占就業人口比例[26]、高等教育毛入學率[27]、研究與試驗發展(Research and Development,R&D)經費總投入占GDP比例與高等教育R&D投入占總R&D投入比例為觀察和預測的核心指標,它們分別指代的是國家經濟發展水平、科技研發人力資源需求[26]、教育系統前序結構、國家科研經費投入與高等教育科研經費投入這五個影響研究生教育規模發展的主要因素。需要注意的是,本研究在對投入指標的選取中納入了研究與試驗發展經費而非教育事業經費,主要基于以下考慮:研究生教育事業經費具有跨國異質性,其投入受多個變量的影響,如辦學成本、社會物價和地方消費習慣。由于這些因素在不同國家、地區,甚至學校之間存在巨大的差異,使得其在跨國比較研究中缺乏穩固的基礎。R&D經費投入能夠有效地解釋和評估各國研究生培養環境。科學研究是研究生教育的基石和目標,使科研投入成為研究生教育投入的關鍵部分。而科研經費投入可以部分反映研究生培養的基礎設施,這個投入與各國的經濟狀況、人口結構和科研活動規模緊密相關。因此,R&D經費所占GDP的比例、流向高等教育領域的R&D經費的比重這兩個指標都可以為我們提供一個更為直觀和比較的視角,以評估不同國家的研發支持環境。

對于因變量,鑒于各國的國力和國情有所不同,在進行研究生教育發展指數的國際比較時,直接采用絕對數值可能導致偏見。為避免這一問題,本研究選取了具有相對值特性的變量,或將絕對數值轉化為相對值,采用“千人注冊研究生數”(即每千人中的注冊研究生數量)作為反映研究生教育規模的關鍵指標。

4.研究目的與假設

本研究旨在基于國際比較的視角,通過實證研究來驗證可能影響研究生教育發展的因素,并展望面向2035年的我國研究生教育發展規模,為以邁向研究生教育強國為目標的政策制定提供參考。基于以上研究目的提出如下假設:

H1.人均GDP與千人注冊研究生數呈正相關;

H2.研發人員占就業人口比例與千人注冊研究生數呈正相關;

H3.高等教育毛入學率與千人注冊研究生數呈正相關;

H4.R&D總投入占GDP比例與千人注冊研究生數呈正相關;

H5.高等教育R&D投入占總R&D投入比例與千人注冊研究生數呈正相關。

三、實證檢驗與規模預測

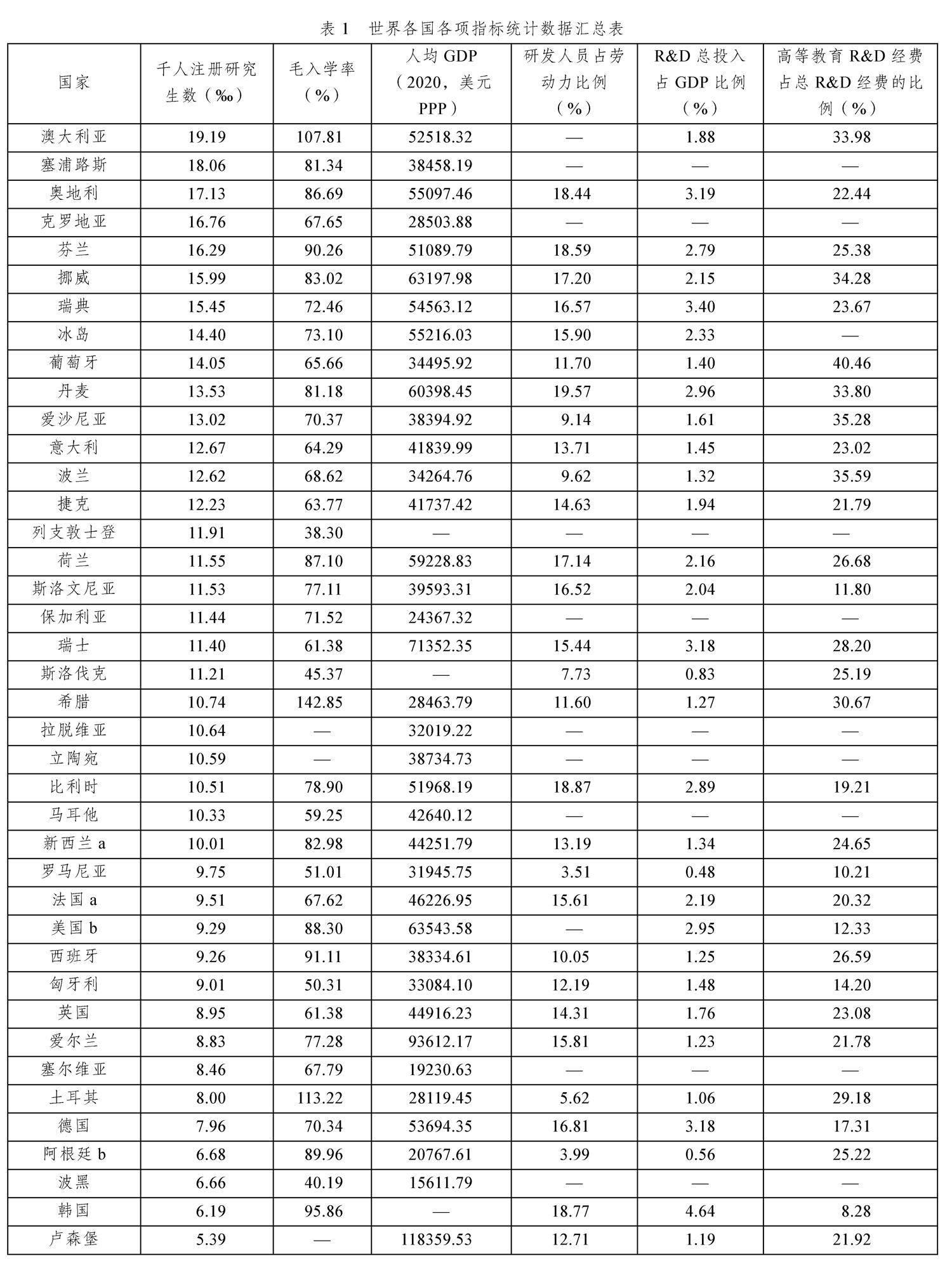

在遵循客觀性、典型性、時代性與可比性原則的基礎上[24],本研究以研究生教育規模發展相關指標為核心,針對48個人口、經濟、科技、社會與教育發展情況不同的國家進行數據收集與分析,進而對各項指標進行相關性檢驗、構建預測模型,并代入我國研究生教育發展數據得出最終結果。在選擇研究對象國家時,本研究綜合了人口、經濟、科技和教育等多個維度,并考慮了數據公開性與可得性。所選國家反映了不同發展階段下研究生教育的規模和趨勢,提供了全面而多元的比較分析數據。此舉旨在捕捉不同文化背景下教育模式的普適性與時代性,從而深化對研究生教育影響因素的理解,為預測模型和政策制定奠定實證基礎,確保研究成果的廣泛代表性與實用價值。

1.各國研究生教育相對規模

當前全球研究生教育普及率的地域差異顯著,展現出“自西向東”的梯度遞減趨勢。由計算可知,48個國家的千人注冊研究生數均值為9.95,其中北美、歐洲和澳洲的研究生教育普及率明顯領先,亞洲、非洲和拉丁美洲的普及率則較為滯后。澳大利亞在此方面表現尤為出色,其2019年每千人中的研究生數量高達19.19‰。美國(9.29‰)、英國(8.95‰)、法國(9.51‰)以及荷蘭(11.55‰)等西方發達國家的研究生普及率穩定在10‰左右,這與歐洲的整體情況相吻合。亞洲部分大國因其巨大的人口基數和相對的教育政策保守性,其研究生教育普及率顯著低于西方發達國家。例如,盡管日本在高等教育領域有卓越的表現,但由于其長期未重視研究生教育,并采取了獨特的論文博士制度,其研究生普及率僅為2.02‰。而韓國在積極的研究生教育政策推動下,普及率達到了6.17‰,超過了部分同等發展水平的國家或地區。與中國人口規模相近的印度,其研究生教育普及率達到3.32‰。盡管近20年中國的研究生教育絕對規模經歷了顯著的增長并在全球中占據前列,但普及率仍然只有2.05‰,相對其他國家而言研究生教育普及程度仍不高(見表1)。

2.相關分析

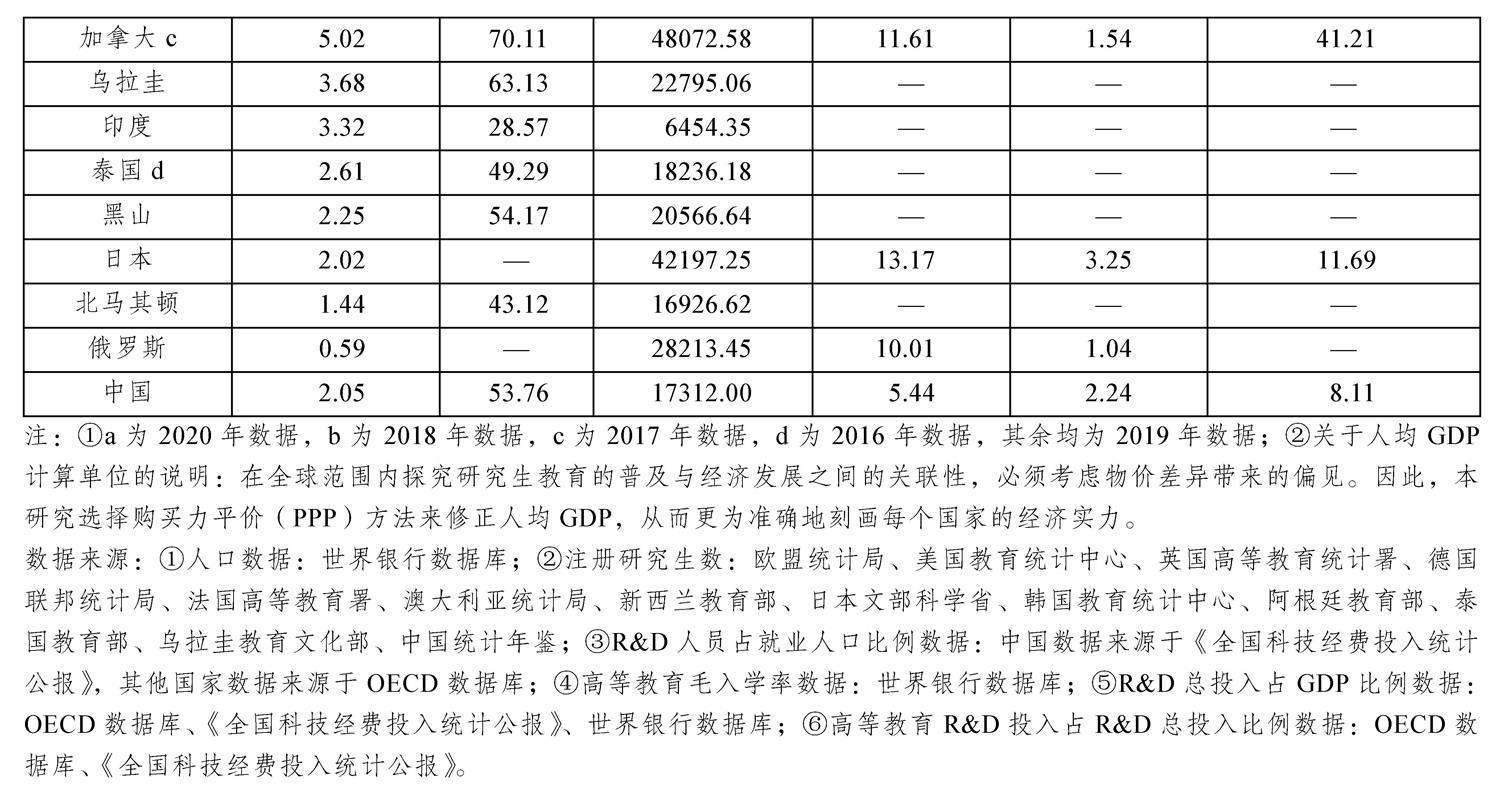

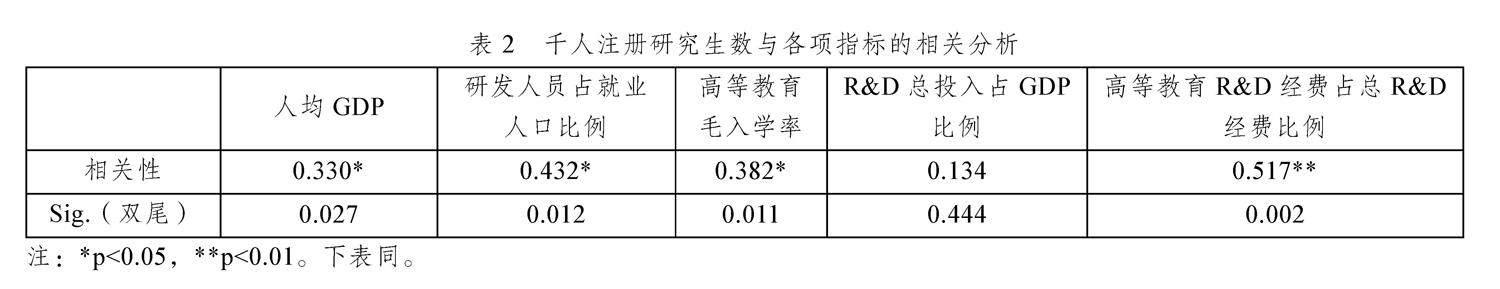

進一步分析所選取變量與研究生教育規模的相關性可以發現,千人注冊研究生數與人均GDP、研發人員占就業人口比例、高等教育毛入學率、高等教育R&D經費占總R&D經費比例四個變量呈顯著的正相關,而R&D總投入占GDP比例與高等教育人均投入則與研究生教育規模沒有直接的相關關系(見表2),即這四個指標所指代的因素有可能影響研究生教育規模的發展。而相對于人均GDP和高等教育毛入學率這兩個指標,研發人員占就業人口比例、高等教育R&D經費占總R&D經費比例與千人注冊研究生數的相關性更強。

由相關分析結果可知,本研究的假設H1、H2、H3、H5成立。各項指標的具體分析如下:

數據顯示,在人均國民收入低于1.5萬美元的國家中,研究生教育普及率往往不超過3‰。反之,

數據來源:①人口數據:世界銀行數據庫;②注冊研究生數:歐盟統計局、美國教育統計中心、英國高等教育統計署、德國聯邦統計局、法國高等教育署、澳大利亞統計局、新西蘭教育部、日本文部科學省、韓國教育統計中心、阿根廷教育部、泰國教育部、烏拉圭教育文化部、中國統計年鑒;③R&D人員占就業人口比例數據:中國數據來源于《全國科技經費投入統計公報》,其他國家數據來源于OECD數據庫;④高等教育毛入學率數據:世界銀行數據庫;⑤R&D總投入占GDP比例數據:OECD數據庫、《全國科技經費投入統計公報》、世界銀行數據庫;⑥高等教育R&D投入占R&D總投入比例數據:OECD數據庫、《全國科技經費投入統計公報》。

當研究生教育普及率超過10‰時,這些國家的人均國民收入往往超過3萬美元。然而,在人均國民收入高于3萬美元的國家群體中,研究生教育的普及程度與國民經濟發展水平之間的正相關性似乎被削弱或消失。這種現象表明,當一個國家的經濟發展達到一定的閾值后,影響研究生教育發展的因素變得更為復雜,其中教育政策和科技政策起到了更為關鍵的作用。

對全球科技人力資源投入與研究生教育規模進行比對,可以觀察到兩者之間存在顯著的正相關性。具體來說,大多數國家的研發人員占勞動力比例越高,其研究生教育規模往往也越大。當一個國家的科技人力資源投入超過了千分之十的標準時,該國的千人注冊研究生數量很可能會超越9.95人這一均值。但有幾個顯著的例外,如日本和加拿大。盡管這些國家在科技人力資源的投入上表現突出,但其研究生教育規模并未與此同步增長。

在分析科技人力資源與研究生教育規模之間的關系時,還需關注另一關鍵變量:普通高等教育規模。根據本研究的數據分析,研究生教育規模與普通高等教育規模之間存在顯著的正相關性。對于高等教育毛入學率達到或超過70%的國家,其研究生教育普及率往往超過10‰。反之,在研究生教育普及率不足5‰的國家,其普通高等教育的毛入學率通常不超過50%。然而這種關系并非絕對,以烏拉圭為例,盡管該國的高等教育毛入學率高達63.13%,其研究生教育的普及率卻僅為3.68‰。這種顯著的差距指向了烏拉圭政府在研究生教育方面的投資和重視程度可能并不夠,導致了研究生教育規模與普通高等教育規模之間的不同步發展。

通過數據分析可以發現,研究生教育規模不是簡單地和國家R&D總投入呈正相關,而是與對以基礎研究為核心的高等教育R&D經費投入呈較為明顯的正相關。從國際對比的維度看,即便我國R&D經費總數位于前列,但與研究生教育更為發達的國家相比,我們在專門針對高等教育的R&D資金上的投入仍顯不足。這揭示了一個關鍵現象:盡管我國的總體研發資金豐厚,但高等教育所獲得的R&D資金比重并不高。

3.預測模型的構建

通過上文相關分析結果可知,人均GDP(x1)、R&D人員占就業人口的比例(x2)、高等教育毛入學率(x3)、R&D中投入高等教育的經費占比(x4)是與千人注冊研究生數(y)變化相關的指標,在對這些變量下的缺失數據進行多重插補后,將x1、x2、x3、x4作為預測變量,y作為因變量納入逐步回歸分析(見表3),排除對模型貢獻不顯著的變量x1與x3,得出方程:y=1.403+0.344*x2+0.187*x4。逐步回歸方法旨在優化模型,保留統計上顯著且對預測因變量有實質性貢獻的變量[28]。盡管在相關分析中,人均GDP、高等教育毛入學率這兩個要素與千人注冊研究生數表現出正相關關系,但當將所有影響要素一同納入回歸模型時,其獨立影響可能由于共線性問題而變得不顯著。另外,在綜合了其他統計顯著變量后,人均GDP、高等教育毛入學率的邊際貢獻可能遞減,導致其在綜合模型中被排除。

隨后,本研究收集了我國相應指標的歷年數據,如表4所示。

4.預測結果

基于模型建構,本研究預測了2035年我國研究生教育規模,并結合歷年研究生招生、碩博畢業生數據與政策導向探討了教育層次結構的未來變化。若要穩步推動研究生教育規模的穩步擴張,首先需要保障我國研究與試驗發展人力資源投入、經費投入、人均GDP和高等教育普及化這些支撐條件發展到相應水平。

在不同的支撐水平的預測情境下,我國研究生教育規模可能呈現出不同程度的擴張趨勢(見表5):①在低線預測的情境下,2035年,如果我國R&D工作人員占總就業人口比例達到10.98‰,高等教育R&D投入占總R&D投入比例為7.7%,人均GDP為3.6萬美元,普通高教入學率為72.8%,則我們預計研究生總數將為933.8萬,普及率為6.6‰,并以年均7.5%的速度增長,此時預計招生數量為311.3萬,畢業生數量為214.77萬,其中碩博比為10:1,即博士畢業生約19.52萬人,碩士畢業生約195.25萬人。②在中線預測情境下,若R&D工作人員占比達12.00‰,高等教育R&D占比達12.12%,人均GDP達3.9萬美元,且普通高教入學率達到73.7%時,研究生注冊總數預計達1139.9萬,普及率達7.8‰,年均增長9.5%,預計共招生379.6萬,畢業生數量為261.94萬,其中博士23.81萬,碩士238.13萬。③在高線預測情境下,當R&D工作人員占比為13.21‰,高等教育R&D投入占比為16.55%,人均GDP為4.1萬美元,普通高教入學率為74.6%時,研究生注冊總數可能達到1365.9萬,普及率為9.0‰,年均增長率達到10.3%,并預計招生455.3萬,畢業生數量為314.16萬,其中博士28.56萬,碩士285.6萬。

四、結論與討論

1.結論

基于國際研究生教育的核心指標分析,本研究旨在探討影響研究生教育規模的關鍵因素。通過基于國際比較的逐步回歸、趨勢外推構建預測模型,所得結論如下:①國民經濟發展水平、普通高等教育規模、科技人力資源投入及高等教育研發經費投入與研究生教育規模正向相關。然而,一個國家的研究生教育規模并不直接與其R&D總投入相關。②科技人力資源的投入及高等教育R&D經費投入是決定國際研究生教育規模的核心因素,而國民經濟發展水平和普通高等教育規模的影響則相對較弱。

③至2035年,預估我國研究生普及率為6.6‰—9.0‰,在學研究生人數達933.8萬—1365.9萬。年均增長率預計為7.5%—10.3%。就研究生規模結構而言,招生人數為311.3萬—455.3萬,博士畢業生人數19.52萬—28.56萬,碩士畢業生195.25萬—285.60萬。為達到這些預測值并媲美國際研究生教育強國,必須提供足夠的資源支持,包括調整產業結構、加大科技人力資源投入,使R&D人員占就業人口的10.98‰—13.21‰,并將7.7%—16.55%的R&D經費用于高校基礎研究。

在教育強國、科技強國建設的背景下,探討研究生教育規模的影響因素以及預測其發展路向對國家研究生教育前瞻布局和宏觀調控具有重要的指導意義。在以往研究的基礎上,本研究將高等教育研發經費投入、研發人力資源投入等重要因素納入整體預測,有助于更好地理解我國研究生教育相關重要指標在國際中的相對水平,為本土研究生教育規模發展的規律與走向提供了新的理論視角。

2.討論

我國高等教育研發經費投入與研發人力資源投入仍相對不足,這種差距使我國關鍵領域研究與研究生教育規模的發展面臨著一系列挑戰。

在全球高等教育競爭格局中,我國在研究生教育和研發經費投入上與發達國家存在顯著差距,這一狀況為我國在關鍵領域的研究與發展帶來了嚴峻的挑戰。自21世紀初,各國政府均深刻認識到頂尖大學對國家的重要價值,紛紛增加資源投入,致力于建設世界一流大學。作為教育體系的最高層次,研究生教育成為建構世界頂尖大學的關鍵指標,在全球受到了廣泛的重視。例如英國特別注重提升研究生教育水平,大力投資于博士學科的發展;而韓國則將大量資金用于研究生院的建設。我國的“雙一流”建設雖然與上述國家的目標一致,但在經費支持、對基礎和原創研究的投入上與發達國家仍存在顯著差距。2022年,我國共投入研究與試驗發展經費30782.9億元,占GDP總量的2.54%,較2005年提高近一個百分點[29],已與OECD國家持平,但高等教育的R&D投入與人均收入增長并未同步。這在一定程度上導致了研究生教育因經費不充足而發展動力不足。

在維護我國科技競爭力的大背景下,人力資源投入對研究生教育規模的發展具有反向支持作用。隨著全球科技的迅猛發展,各行各業對職業的要求愈加精細化、專業化,我國各類企業也越來越需要大批量的工作人員來從事基礎與原創研究。這表明社會對高層次專門人才的需求正日益擴大,預示著我國的就業結構將經歷重大調整,尤其是研究與試驗發展崗位的規模將逐步增長。然而從研發人員占就業人口的比例來看,我國科研勞動力規模有較大的提升空間。究其原因,面對緊迫的就業形勢與強大的科研壓力,許多研究生在畢業后都選擇脫離基礎研究而轉向應用行業,這在一定程度上造成了教育資源的浪費與研發人才的流失。

3.政策建議

在科技迅猛發展的背景下,我國對高層次專業人才的需求也隨著產業結構的發展而不斷增加,為滿足市場需求,我國需合理擴大研究生教育規模,促進研究生教育與社會、產業發展保持同步。

從資源投入視角來看,①鑒于全國研發資金投入在持續增長,政府及其他撥款部門需要進一步加大對高等教育研發的投入支持。這不僅涉及增加資金數量,也包含研發資金的管理策略和資源配置的優化——撥款部門需要根據行業發展動向,權衡各個領域和研究生教育相關項目之間的投入分配,以提高研發資金的使用效率。②高校需要進一步建立和完善研發資金的管理機制,提高資源利用率以促進研究生教育發展的增益。如一方面提升研究生教育所需的設施和實驗條件以支持研究生進行高水平的科研活動;另一方面積極向業界尋求產學研合作,為研究生提供實習和就業機會的同時也可以引入更多的研發資金。③政府與科研單位應在吸納優秀人才加入科研事業的同時,給予科研人員更多的財力與政策支持,適當提升科研人員的待遇與建立相關工作保障機制,使其能夠為科研事業做出貢獻,帶動研究生教育的良性發展。

從規模發展視角來看,為了更好地適應社會的演進動態與本國產業升級轉型的挑戰,我國研究生教育規模的合理擴張應依據本國國情與政策,建立在內容結構合理與質量發展均衡的基礎上進行。我國目前已將研究生教育規模與結構的優化置于戰略高度,并多次提出相應的方針和政策。如2023年教育部等五部門印發的《普通高等教育學科專業設置調整優化改革方案》指出要明確實施新版研究生教育學科專業目錄,將學科專業調整與人才需求聯動起來[30]。這為研究生教育的改革與發展提供了實踐指導,表明研究生教育需要在與國家發展藍圖緊密結合、與全球行業發展趨勢相協調的基礎上實現規模擴張。此外需要注意的是,如果在全國范圍內推行“一刀切”的研究生擴招政策,可能會忽視不同地區和學科的實際差異與需求,從而導致資源浪費和教育質量差異增大[31]。因此需要在制定和實施政策時充分考慮各地的實際情況,以確保研究生教育規模和質量的均衡發展。

參考文獻

[1] 習近平主持中央政治局第五次集體學習并發表重要講話[EB/OL]. (2023-05-29) [2023-09-08]. https://www.gov.cn/ yaowen/liebiao/202305/content_6883632.htm?device=app.

[2] 教育部. 2022年全國教育事業發展統計公報[EB/OL]. (2023-07-05) [2024-01-02]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/ sjzl_fztjgb/202307/t20230705_1067278.html.

[3] 研究生教育邁進新時代[EB/OL]. (2020-09-23) [2023-09-08]. http://www.rmzxb.com.cn/c/2020-09-23/2674725.shtml.

[4] 教育部, 國家發展改革委, 財政部. 關于加快新時代研究生教育改革發展的意見[EB/OL]. (2020-09-04) [2023-09-08]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-09/22/content_5545939.htm.

[5] 姜爾林. 市場轉型背景下我國高等教育擴張的社會動力研究——地位競爭的視角[J]. 北京大學教育評論, 2013, 11(3): 85-98.

[6] WENDLER C, BRIDGEMAN B, CLINE F, et al. The path forward: the future of graduate education in the United States[R]. Princeton: Educational Testing Service, 2010.

[7] 王廣州. 中國高等教育年齡人口總量、結構及變動趨勢[J]. 人口與經濟, 2017(6): 79-89.

[8] 中國人口60年來首次出現下降 去年新生兒數創新低[EB/OL]. (2023-01-17) [2023-10-03]. https://www.bbc.com/ zhongwen/simp/chinese-news-64301818.

[9] 司俊峰, 荀淵, 葉楠楠. 基于協整理論的研究生教育規模影響因素探析[J]. 黑龍江高教研究, 2017(3): 88-93.

[10] 趙慶年, 曾浩泓. 我國高等教育何以迅速邁入普及化——基于供需關系的視角[J]. 高等教育研究, 2020, 41(10): 35-45.

[11] 曹琴, 玄兆輝. 中國與世界主要科技強國研發人員投入產出的比較[J]. 科技導報, 2020, 38(13): 96-103.

[12] 范曉婷, 張夢琦, 陳倩, 等. 研究生教育規模推動科技創新的門檻效應研究——基于1999—2019年31個省份的面板數據分析[J]. 學位與研究生教育, 2022(8): 38-45.

[13] 李鋒亮, 孟雅琴. 我國研究生規模擴展是慣性依賴還是需求驅動[J]. 教育發展研究, 2021, 41(Z1): 9-16.

[14] 李永剛. 我國研究生教育規模擴張的動力、影響與發展方略[J]. 中國高教研究, 2021(2): 77-83.

[15] 房欲飛, 謝仁業. 美、日、英研究生教育發展的規模和速度比較研究[J]. 學位與研究生教育, 2004(5): 50-55.

[16] 王梅, 張增. 教育資源供給如何驅動美國博士授予規模擴張——基于系統動力學模型的仿真分析[J]. 研究生教育研究, 2020(5): 81-90.

[17] 張紫薇, 牛風蕊. 究竟是什么影響地方高校教育經費收入?——基于省份、院校特征與教育經費收入的關聯性分析[J]. 中國高教研究, 2020(2): 63-69.

[18] JANTZEN R H. Price and quality effects on the demand for US graduate business programs[J]. International advances in economic research, 2000, 6(4): 730-740.

[19] 王傳毅, 辜劉建, 李福林, 等. 中國“十四五”教育規模的預測研究: 基于系統動力學模型[J]. 中國電化教育, 2021(5): 39-48.

[20] 游玉華. 未來十年我國碩士研究生招生規模的理論分析與實證研究[J]. 學位與研究生教育, 2004(9): 17-22.

[21] 陳少雄, 王靜一, 尹柳營. 我國研究生招生規模近期和長期發展模型的討論[J]. 清華大學教育研究, 2004(4): 79-85.

[22] 李鋒亮, 袁本濤, 劉惠琴. 中國研究生在校生規模中長期預測——國際比較的視角[J]. 高等教育研究, 2008(5): 50-56.

[23] 王傳毅, 嚴會芬, 王時雨. 十國研究生教育發展核心指標的比較研究[J]. 研究生教育研究, 2015(2): 86-91.

[24] 李翌, 蔣開君. 青海省研究生教育規模的影響因素及預測[J]. 重慶高教研究, 2019, 7(6): 58-69.

[25] 岳昌君. 高等教育結構與產業結構的關系研究[J]. 中國高教研究, 2017(7): 31-36.

[26] 朱承亮. 中國R&D經費投入現狀及2035年預測[J]. 科技與經濟, 2021, 34(3): 46-50.

[27] 楊衛. 研究生教育動力學——理論框架初探[J]. 學位與研究生教育, 2006(2): 1-9.

[28] BENDEL R B, AFIFI A A. Comparison of stopping rules in forward “stepwise” regression[J]. Journal of the American Statistical Association, 1977, 72(357): 46-53.

[29] 國家統計局, 科學技術部, 財政部. 2022年全國科技經費投入統計公報[M]. 北京: 中國統計出版社, 2023.

[30] 教育部高等教育司負責人就《普通高等教育學科專業設置調整優化改革方案》答記者問[EB/OL]. (2023-04-04) [2023-10-03]. https://www.gov.cn/zhengce/2023-04/04/content _5750051.htm.

[31] 姜順騰, 靳天宇, 劉惠琴. 美國產業發展對研究生教育學科結構的影響及啟示——基于產業結構與預期收入變化的綜合視角[J]. 中國高教研究, 2023(9): 63-71.

(責任編輯? 周玉清)