生成藝術:給我一個算法,我能永不停歇地畫

周蘭蘭

“給我一個算法,我能永不停歇地畫。”在生成藝術出現之前,人們難以相信這種說法。但如今,生成藝術的基本特性已經通過計算機得以實現,這種藝術形式開始被廣泛應用。

人類最早的繪畫可以追溯到幾萬年前的舊石器時代。在漫長的繪畫史中,無論人類的繪畫風格和技巧如何改變,繪畫工具始終都離不開畫筆、顏料、畫布等。這些作品看得見、摸得著,并且在完成后除了人為破壞或自然老化等現象,畫面基本處于靜止狀態。然而,生成藝術是通過計算機的程序形成的藝術作品,它存在于虛擬空間,看得見卻摸不著,并且每分每秒都處于變化之中。可以說,只要生成這幅作品的代碼還在,它的變化就永不停歇。

人類一直在追求用更少的力氣完成更多的事情,或者將我們的身體從繁雜的勞動中解放出來,使人們有更多的自由去做自己真正想做的事情。不論你喜歡做的是什么,歸根結底都是追求精神上的愉悅和享受。因此,身體的解放意味著思想的自由。

1923年,美國漫畫家哈羅德·塔克·韋伯斯特創作了一幅有趣的漫畫《2023年,我們所有的工作都由電力完成》,表現了他對未來的展望。在那個時代,電力和機械技術給人們的生活帶來了巨大的改變,促使人們相信未來一切皆有可能。在這幅漫畫中,藝術創作不再是“我手畫我心”,而是使用人機交互設備、繪圖機械等進行繪畫。畫家不用再被禁錮在畫桌前,可以想做什么就做什么。藝術創作一直被認為是最需要由“人”來親自完成的,而這幅漫畫卻通過描繪自動化的藝術創作方式來表現社會的變革,給當時的人們帶來了極大的震撼。如果韋伯斯特穿越到現代,有人請他描繪出對2123年的展望,他或許會說:“所有的想法都在我的腦子里,等我把它們翻譯成代碼你就知道了。”

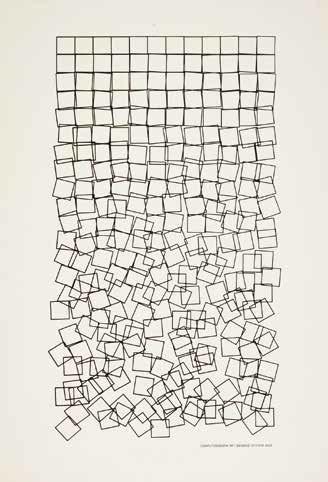

事實上,早在20世紀60年代,藝術家就已經開始利用電腦編程創作圖像了。當時的電腦是一組龐大的機器,沒有顯示器,藝術家通過編寫代碼來讓電腦生成一系列圖像。1968年,喬治·尼斯發布了作品《碎石》(Schotter),被認為是最早的生成藝術作品之一。這幅作品從頂部的12個方格開始一排一排向下延伸,并逐漸變得混亂,展示了從有序到無序的過程。在這個過程中,藝術家并沒有明確規定每個方塊偏離秩序的具體方式,而是為電腦設定了一個“游戲規則”,讓電腦通過自身的計算來決定方塊具體的混亂程度。因此,藝術家雖然知道自己的創作目的,卻無法準確預測圖像最終的呈現效果。這正是生成藝術最具魅力的特性之一——隨機性。

美國女藝術家莉蓮·施瓦茨也是從這一時期開始創作生成藝術作品的。然而,當時的藝術界并不接受這種新型的藝術創作方式。直到20世紀80年代中期,施瓦茨受紐約現代藝術博物館委托,為其翻新后的畫廊空間的開幕制作廣告片和海報。在這次機會中,她用電腦生成了一幅拼貼畫《宏偉的現代藝術博物館》(Big MoMA),作品以女性體型的輪廓展示了博物館收藏的作品。這件影像作品成為第一部獲得艾美獎的電腦生成廣告片。

生成藝術是一種利用電腦編程創作的藝術形式,其特點之一是引入隨機性作為創作過程的重要組成部分,以展現出更多的可能性。喬治·尼斯的老師馬克斯·本斯在《生成美學》一書中提出:生成美學的目的是偏離規范的可能性——從秩序中產生無序,從無序中產生有序。藝術家通過先驗美學來設定程序——這是確定,計算機隨機發揮——這是自由,確定和自由組合變化,產生新的藝術作品。時至今日,生成藝術依舊遵循這樣的美學理念。

在生成藝術誕生之前,許多現代藝術家進行過類似的美學探索。如馬列維奇、杜尚、康定斯基等藝術家,以及未來主義、立體主義、包豪斯學派、達達主義、超現實主義、歐普藝術和抽象表現主義等流派的代表人物,他們已經構建出了現代美學的理論基礎,其共同點是對傳統藝術進行了徹底的顛覆,將創作過程中的偶然性和隨機性視為關鍵要素。

如今的生成藝術在現代美學的基礎上增加了時間因素,可以說,這是一種展示“過程”的藝術形式。比如在區塊鏈上的一些生成藝術項目,藝術家編寫了系統代碼,并選取一些生成的圖片展示出來,讓購買者可以初步了解作品的樣貌。然而,這些圖片是在不斷變化著的,直到購買者鎖定程序的那一刻,電腦才生成并呈現出作品的最終形態。這樣的生成過程意味著同一個項目可能會產生無數件作品,每一件作品都是“偶得”的、獨一無二的。這就使購買藝術品像開盲盒一樣讓人充滿了期待與驚喜。與此同時,買家也參與了作品的創作過程。打個比方,藝術家編寫的程序是“種子”,電腦則是“土壤”,而買家在交易過程中產生的獨特字符是“水”,只有三者共同參與,才能讓藝術作品得以“生長”。因此,同一項目中的生成藝術品具有相同的特質,但具體外觀和形態卻千差萬別。

進入21世紀,Processing軟件的問世為藝術創作開創了新的可能性,這種靈活易用的編程語言極大地推動了生成藝術的發展,吸引了更多人投身到這一創作之中。

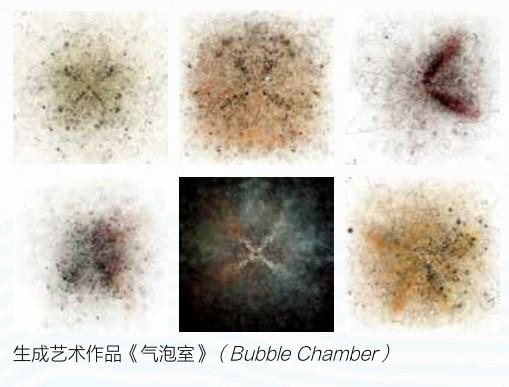

《氣泡室》(Bubble Chamber)是一件使用Processing語言創建的生成藝術作品。這件生成藝術作品在視覺上打破了平滑的質感,利用電腦的超強運算能力繪制出十分復雜的圖畫,從而產生粗糙的肌理感。這件作品的作者杰拉德·塔貝爾是一位計算機專業出身的藝術家,他希望透過計算機來觀察這個世界。在他看來,這個世界是個非常復雜的系統,很難識別并驅動它的規則。但也許它的底層邏輯很簡單,只是這些規則相互作用產生了異常復雜的結果。生成藝術也有相似的特性,我們在計算機上輸入一些簡單的規則,它通過不斷運算最終得出復雜的結果。

2021年,NFT(非同質化代幣)火爆全球,NFT交易平臺的出現使得生成藝術從商用領域走向大眾市場,讓每個人都能夠欣賞和購買這些作品。這一轉變使生成藝術迅速擴散,呈指數級增長,作品質量有了極大的提高,同時作品的形式也發生了改變:動態、具有交互性、表現力更強。

美國藝術家馬特·凱恩創作了一系列關于月亮的生成藝術作品,展現了月亮不斷變化的過程:月亮有時在大小盈虧之間轉換,有時則呈現出棱角分明的幾何圖形。他說:“對我來說,月亮一直都很特別。從小到大,讓我感到最奇妙的經歷是和父親一起仰頭看月亮。”

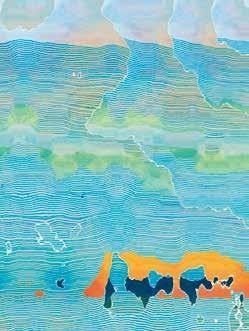

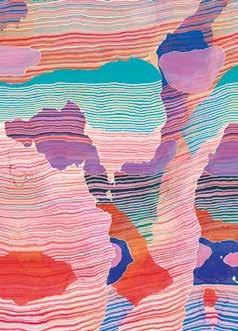

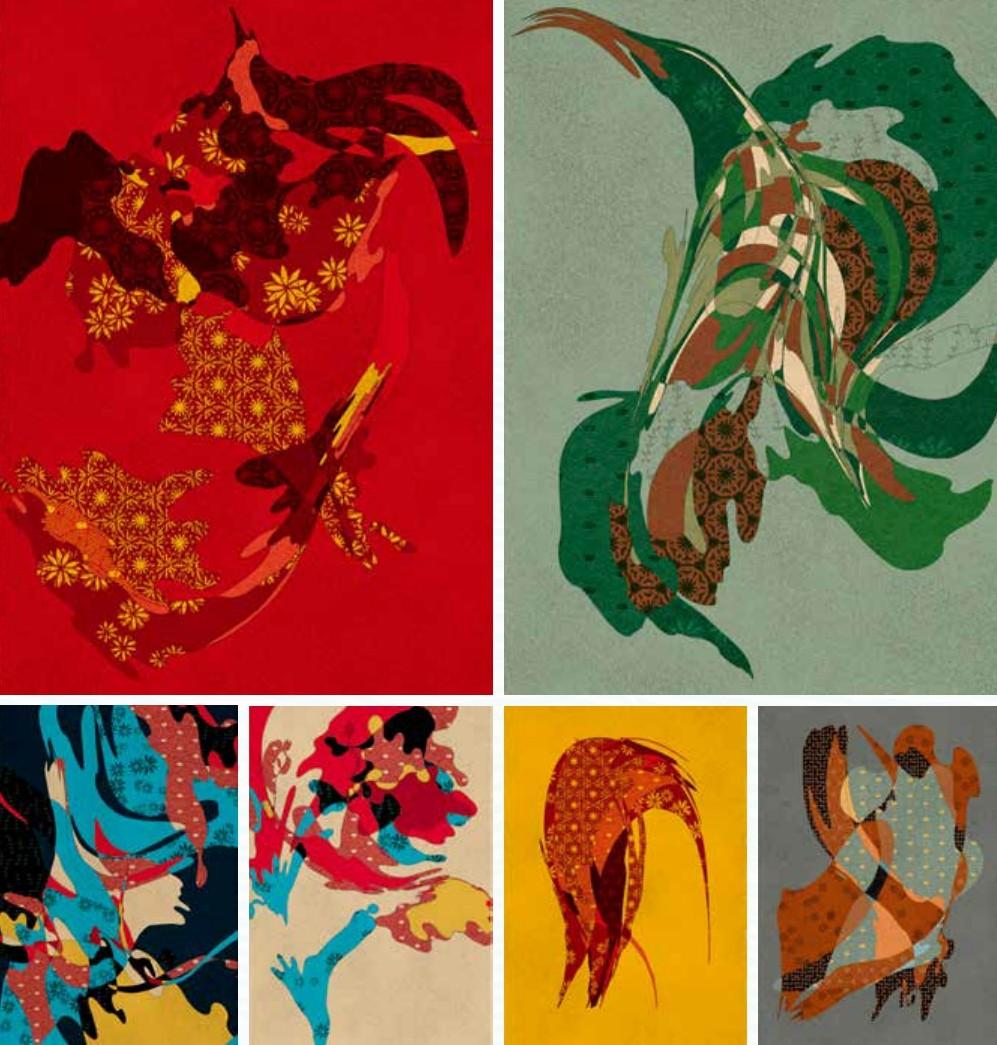

作品《麒麟回憶》通過深入探索中國民間傳說中的經典元素,喚起了龍、鳳、花、山等神話意象,以抽象的方式傳達出中國風筆觸的韻律和流動感。同時,作品還融入了浮世繪木版畫的色彩、圖案和形式,呈現出獨特的視覺美感。

生成藝術不僅可以通過編寫程序進行創作,還可以利用人工智能進行創作。但人工智能是一把雙刃劍:一方面,它肆意模仿和拼接藝術作品,損害藝術家的權益;另一方面,藝術家也可以通過訓練人工智能來延續自己的藝術生命。即便在藝術家去世后,人工智能也可以繼續創作“他”的作品。從某種程度來說,藝術家借助人工智能獲得了永生。

如今有一些網站是專門用來展示由人工智能生成的各類藝術家風格的作品的,在這些網站上,通過輸入藝術家的名字,你會看到許多似乎是出自這位藝術家本人之手的作品,但實際上這些作品都是由人工智能創作的。這些作品也可能混合了繪畫風格相似的其他藝術家的繪畫元素。

澳大利亞藝術家安東尼·布萊斯林患有癌癥,為了延續自己的藝術生命,他與一家歐洲的人工智能公司展開合作。該合作包括使用他的作品來訓練人工智能模型,從而創建一個完全屬于自己的人工智能。通過這種合作,安東尼·布萊斯林希望自己能夠在虛擬世界中獲得不朽的藝術生命。這家人工智能公司在其官方網站的主頁上宣稱要打造具有倫理道德觀念的人工智能。這種合作形式對藝術家來說,可以被視為其藝術生命的延續,它為人類的思想插上了機械的翅膀。

自2023年開始,一些研究人員開始致力于還原人工智能生成的作品。他們試圖通過逆推人工智能生成的圖像來還原出其所使用的原始數據,這種操作類似于“一鍵還原濾鏡”功能。這項研究的目的是應對人工智能隨意獲取他人的圖像作素材庫的行為。

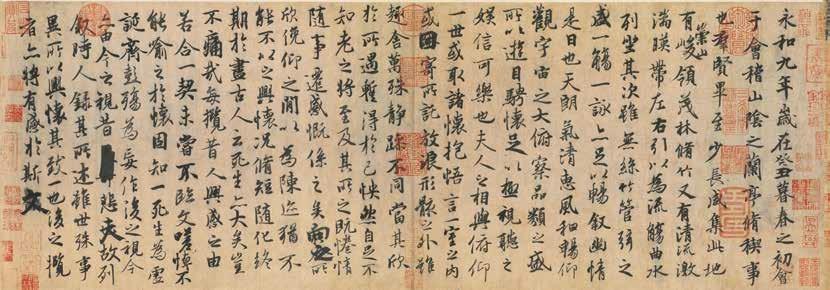

傳統藝術中的精品往往源自“偶得”,正如王羲之的《蘭亭集序》,最初只是一張草稿,但憑借其高超的書法技巧與美學思想,成為“天下第一行書”。生成藝術將這種“偶得”發揮到了極致,藝術家只需將自己的初始理念輸入計算機,機器就能不知疲倦地自動創作。這就像是科技版的“神筆馬良”,只不過生成的作品都存在于虛擬世界之中。

生成藝術并非冰冷的、機械的,它匯集了人類智慧的結晶,是充滿了生命內涵的創作形式。一些藝術家正在探索音樂和圖像之間相互作用的生成藝術,這種探索打破了以視覺為中心的傳統藝術形式,開辟了全新的藝術領域。生成藝術可以被視為人類不斷突破藝術邊界的一支“神筆”,它的出現并不會取代傳統繪畫,而是提供了一條藝術表達的新路徑。