楚歌余韻傳四海“香草美人”揚八方

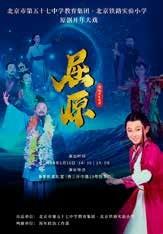

2024年1月16日,北京市第五十七中學教育集團·北京鐵路實驗小學原創國風舞臺劇《屈原》在海軍機關禮堂隆重上演。《屈原》由北京鐵路實驗小學師生共同創作,共計108名師生參與演出。全劇共分為十大篇章,以學生的視角回顧了屈原的一生,將屈原深厚的愛國情懷表現得淋漓盡致。創作過程中,師生們將《詩經》《楚辭》等中華傳統文化瑰寶文獻創造性地融入戲劇之中,為觀眾呈現了一部具有深厚文化底蘊的精彩劇目。

舞臺劇《屈原》結合當時楚國的時代背景,講述了屈原從少年立志、青年成才、壯年變革到暮年投江這波瀾壯闊的一生。劇目通過選取具有代表性的歷史事件,深度挖掘屈原在創作《離騷》《九歌》《九章》《天問》等著名詩篇時的際遇和心境,并以此告訴人們:因為屈原的《九章》,世人才第一次有了“故鄉”“故國”的意識,從而喚起后人數不盡的“故國家園”情懷;因為屈原的《天問》,才引發了無數人對宇宙蒼穹的無限遐想,才有了如今航天員“上九天攬月”“渺萬里層云”的凌云壯志。而屈原“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”的“求索”精神,更成為后世仁人志士所追求的一種高尚精神。

這部戲劇以屈原和楚王人物關系的轉變作為推動故事情節發展的主要線索,塑造了屈原、楚王、鄭袖、張儀、靳尚、宋玉、神女九鳳、香草美人等角色形象,表達了屈原深厚的愛國情懷。在推進故事情節的同時,該劇還穿插演繹了《詩經·蒹葭》(慢板)、《詩經·蒹葭》(快板)、《詩經·大雅》以及《九章·橘頌》《楚辭·天問》等歌曲,創造性地呈現了源遠流長、極富魅力的中華優秀傳統文化。

舞臺劇《屈原》經歷了從無到有,從劇本文字到具象化為舞臺上一個個活靈活現的人物,整個過程凝聚了師生們無數的心血。這部劇對學生來說,融合了藝術、語文、歷史、科學、思政等多個學科的知識,其中有數不盡的趣事、說不完的感受以及難忘的點點滴滴。讓我們走進北京鐵路實驗小學原創戲劇《屈原》,一起看看臺前幕后那些珍貴的瞬間吧。

主創人員Q&A

劉曉昶

北京市第五十七中學教育集團校長

Q:您如何評價這部由學校百余名師生共同編創的戲劇?

A:北京鐵路實驗小學始終用行動踐行“以美育人,向美而行”的教育理念。此次演出的成功,不僅彰顯了學校戲劇教育的水平和美育的教學成果,更為之后形成完備的跨學科學習課程體系打下了堅實的基礎。我們要培養新時代的“美少年”,共建充滿活力、多方協作、開放高效的學校美育新生態。這部由師生共同完成的戲劇演出,是一場獨特的愛國主義教育活動,是一堂生動的五育并舉的課程,更是一次對中華優秀傳統文化的傳承和弘揚。

張繼紅

北京鐵路實驗小學執行校長

Q:學校開展戲劇特色課程的契機和初衷是什么?

A:近幾年,國家高度重視學校美育工作。戲劇作為一種綜合性藝術,涵蓋了文學、音樂、美術、舞蹈等多個門類。學校秉承“藝術成就夢想”的理念,搭建了戲劇課程框架,為學生打造了專屬舞臺“煥彩劇場”,建立了“全息沉浸式戲劇教室”,并開設戲劇課程、戲劇社團。希望學生通過美育滲透,可以成長為陽光自信、積極進取、富有愛心和同理心的人!

柴海英

北京鐵路實驗小學德育副校長

Q:學校為開展美育工作提供了哪些保障機制?

A:學校開展美育工作需要構建立體化、綜合化的實施體系,讓每一位學生都能在舞臺上展現風采。學校為此建立了“一主管、三中心”的美育管理機制,這種管理模式形成多部門協調配合的組織體系,使工作開展起來更加高效、精細。同時,學校通過戲劇美育的方式將中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化滲透到學生的心田中。

程明月

《屈原》編劇和導演、北京鐵路實驗小學戲劇教師

Q1:這部戲劇的創作思路是什么?在創作過程中遇到了哪些困難?

A:這部作品主要是以學生的視角回望歷史。屈原的愛國情懷、探索精神、浪漫情操、文學造詣,都在劇情中得以充分展現。我想帶著學生們走進屈原波瀾壯闊的一生,深刻領悟屈原的愛國精神和高尚情操。

在創作過程中,遇到的最大困難就是無論是屈原的人物塑造還是其創作的文學作品,對學生來說都頗有難度。一方面,學生難以理解屈原這個人物的復雜性;另一方面,《楚辭》生澀難懂,但屈原大量的文學作品都與之境遇息息相關。原中國兒童藝術劇院院長歐陽逸冰先生指出,劇本需要簡潔有趣才能抓住學生的眼球。他還建議我們要牢牢抓住屈原和楚王之間的人物關系。歐陽先生的建議令人醍醐灌頂,我開始和學生們一起梳理屈原的生平,本著“大事不虛,小事不拘”的原則,選取了屈原一生中具有代表性的歷史事件,深入領悟屈原在發出千古絕唱——《九章·橘頌》《離騷》等作品時身處的心境和際遇,探尋屈原和楚王之間的人物關系變化,由此構建了全劇十場戲劇場面。為了便于孩子們理解,我們采用了金錢板吟誦、歌舞吟唱等方式呈現演出效果。在創排階段,《屈原》的演出由學校的戲劇社團、舞蹈社團、合唱社團的師生共同完成。

Q2:在人物角色的編創上,您做出了哪些思索和創新?

A:除了屈原和楚王這兩個主要人物外,該劇還塑造了通曉天下奇聞逸事的說書人、智謀無雙的張儀、集美貌與心機于一身的南后鄭袖、老謀深算的上官大夫、奸佞狡詐的靳尚等。值得一提的是,我們創造性地塑造了若干“歌隊”形象。“歌隊”從古希臘戲劇中流傳而來,不僅可以豐富戲劇場面,還可化身為劇中角色發表觀點。

“香草美人”歌隊就在戲劇中呈現了浪漫旖旎的舞者形象。這一形象的創作靈感來源于《離騷》。作為中國浪漫主義文學的奠基人,屈原開創了“香草美人”的傳統。“惟草木之零落兮,恐美人之遲暮”,《離騷》中充滿了種類繁多的香草,“香草美人”的意象構成了一個復雜而巧妙的象征比喻系統,指代品德高尚、忠君愛國之士。屈原自幼愛花草奇服,特別注重外表,他時常身披花環,浪漫無比。由此,一個個性格迥異、美麗動人的“香草美人”誕生了。自屈原始,一簇簇不起眼的綠葉紅花有了高貴的品格。屈原在晚期被貶,正是蒹葭、丁香、汀蘭、芷蘭、江蘺、宿莽等香草伴其左右。她們既是屈原心中高潔的象征,也是與屈原惺惺相惜的伙伴。

另一個值得一提的角色是“鳳凰神女”。楚人自稱是火神祝融的后代,以鳳凰為尊。相傳,火神祝融下凡到人間便以“鳳凰”的形象示人。結合《詩經·大雅》中的描述,高貴圣潔的“鳳凰神女”形象由此誕生。在屈原被罷免后,他的內心難免會有疑慮和委屈。在《鳳凰于飛,夢回九歌》這場戲中,我們讓屈原與鳳凰神女在云夢澤見面,鳳凰神女留下了“有德行者,造福天下”的八字箴言,這也正是屈原內心堅持的真理。

徐歆雨

《屈原》舞蹈編導、北京鐵路實驗小學舞蹈教師

Q1:本次舞蹈設計的主要風格是什么?

A:劇中共有三個舞段,動作語匯涵蓋中國古典舞元素,融合詩篇、音樂,以曼妙的舞姿表現“香草美人”的形象,營造出濃郁的中國風韻味。同時,為表達戲劇的故事情節,我們賦予每位“香草美人”不同的性格,讓小演員們能夠通過舞蹈動作更加準確地表達情感,使舞蹈巧妙融合于戲劇情節之中,盡可能地呈現屈原心中的“香草美人”意象。

Q2:看完這部劇的演出,您有什么感受?

A:孩子們在表演時都非常投入,所有略顯浮夸的舞臺技巧,在心性純真的孩子們面前一一褪去。他們用自由且自然的肢體語言以及極具能量的情感爆發,淋漓盡致地展現了一個個鮮活的人物形象。他們在戲劇情節中能夠做出適宜且真實的身體反應,與劇中人感同身受,這也印證了“身體是不會撒謊的”,難能可貴。

張家萌

《屈原》聲樂指導、北京鐵路實驗小學音樂教師

Q1:在這部劇中,您印象最深刻的是哪首歌?

A:我印象最深的一首歌是《詩經·蒹葭》(慢板),這首歌以原作中的詞進行譜曲,采用吟唱的方式,同時融入了我國民間傳統音樂中的“擊節”,使孩子們能夠深刻地感受并領略中國傳統文化之美,更好地培養孩子們的愛國情懷。

Q2:如何評價孩子們在排練過程中的表現?

A:整部劇共有五首歌曲,對孩子們來說任務還是很重的,但他們仍然樂此不疲地認真學習、排練。在排練的過程中,孩子們的站姿、腳位、手型等每一個動作都經歷了無數遍的打磨,最終才有了演出時的精彩呈現,這些都離不開孩子們的辛勤努力,也見證了他們一點一滴的成長。

吳天棋

參演學生

Q:本次演出有哪些收獲?

A:我很幸運地被選中飾演“老年屈原”這個角色。在深入了解角色后,我被屈原的家國情懷和鍥而不舍的求索精神深深地打動了。

同時,參演《屈原》使我對戲劇藝術有了更深入的理解。在排練過程中,我們需要不斷地思考角色的內心世界和情感狀態,同時還需要對劇本進行解讀和分析,這讓我對戲劇結構、人物性格等都有了更深刻的認識,使我感受到了戲劇藝術的獨特魅力。總之,在這個過程中,我成長了許多。