神奇的大腦海馬體

阿斌

2000年,美國上映了一部懸疑電影《記憶碎片》。影片采取正敘、倒敘穿插交替的敘事方式,講述了一個記憶受損的保險理賠員憑借碎片化的記憶偵破案件的故事。這名保險理賠員患了“短期記憶喪失癥”,只能保留十分鐘的記憶。這樣的病癥并非來自影片的想象,而是在現實中真實存在的。

1953年,美國康涅狄格州哈特福德醫院迎來了一位27歲的病人亨利·莫萊森,他相貌堂堂,看上去溫文爾雅。七歲那年,他遭遇了一場車禍,雖然沒有生命危險,但此后他的癲癇病開始頻繁發作,而且病情日益嚴重。

莫萊森來到哈特福德醫院,進行了雙側顳葉切除手術。手術后的莫萊森的確減少了癲癇病發作的次數,但他出現了嚴重的近期記憶缺失的癥狀,再也無法形成新的記憶。

主刀醫生威廉·斯科維爾之前有過兩次成功的手術案例。面對完全喪失新記憶的莫萊森,斯科維爾感到非常痛苦,他苦思冥想也不明白問題到底出在了哪里。

1955年,斯科維爾應邀參加美國的一次學術會議,加拿大麥吉爾大學的生物學家布倫達·米爾納的報告引起了他的興趣。米爾納研究了大量的相關資料,她發現自己的導師潘菲爾德也曾用手術的方法治療過癲癇。由于這名癲癇病人的大腦沒有疼痛感受區,他在給病人做手術時只對其進行了局部麻醉。他通過刺激其大腦皮質的不同區域,讓病人隨時說出自己的感受,以此判斷大腦不同區域的功能。當他發現使用弱電流刺激病人腦部的顳葉區域時,病人就可以回憶起一些過往的片段。由此,潘菲爾德猜測顳葉是記憶存儲的區域。

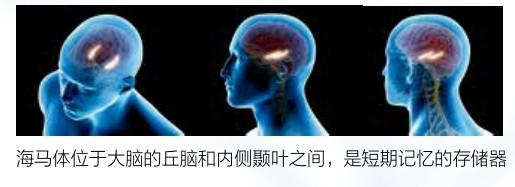

米爾納很快明確了自己的研究方向,她提出,顳葉內部的海馬體可能是人類記憶的關鍵組織。而早在1587年,意大利解剖學家朱利奧·阿蘭奇便發現了海馬體。他在解剖大腦的過程中發現了一個細長且彎曲的結構體,這讓他聯想到海馬這種海洋生物,于是將其命名為“海馬體”。

斯科維爾邀請米爾納共同研究莫萊森的病癥。米爾納為莫萊森做了大量測試,發現他的短期記憶幾乎全部消失了,但他卻記得小時候住過的房子。人類的大腦包括左、右兩個半球,共計120個腦區域,有學者將其劃為八大功能區,即思考功能區、情感功能區、傳達功能區、理解功能區、運動功能區、聽覺功能區、視覺功能區、記憶功能區。可以說,人類的大腦就像一個結構復雜的化工廠一樣。大腦是中樞神經中最大且最復雜的結構,是調節人體各個機體功能的最高指揮部,也是意識、精神、語言、學習、記憶和智能等高級神經活動的物質基礎。米爾納指出,短期記憶和長期記憶是被分別存儲的。海馬體位于大腦的丘腦和內側顳葉之間,是短期記憶的存儲器。如果海馬體受損,就會喪失短期記憶,也就無法將短期記憶轉化為長期記憶,再儲存起來。而如果雙側海馬體均受損,就有可能失去全部記憶。

1970年,生物學家埃里克·坎德爾通過對海兔和海蝸牛進行研究,初步揭開了海馬體幫助人類形成記憶的秘密。坎德爾繪制了海蝸牛神經系統圖。他發現,學習可以增強神經細胞之間連接的強度,從而產生記憶。記憶是一種化學反應過程,當你學習和記憶時,大腦不會改變它的結構,不會生長出一批新的神經細胞,而是使神經元之間的連接變得牢固。隨著深入學習和不斷重復,神經遞質會被大量釋放,突觸之間的電化物質交流就會變得更加順暢,神經元之間的連接就會變得越來越牢固。

當我們學習新知識時,大腦會建立起非常復雜的記憶回路。比如,我們一遍又一遍地播放某一首樂曲,或者一遍又一遍地背誦某一首古詩詞時,海馬體中的神經細胞會按照一定的順序重復放電,最終細胞之間形成強化的連接,新的知識就會被暫時存儲在海馬體中,最終再傳導到大腦皮層中,形成長期記憶。

2010年,英國倫敦大學神經學家埃莉諾·馬奎爾和伍利特進行了一場長達四年的跟蹤實驗。他們選擇的對象是正在準備考取倫敦出租車駕照的司機。四年后,馬奎爾對39名已通過考試的司機進行了大腦海馬體的對比,發現他們的海馬體與四年前相比有明顯增大。反觀那些放棄考試或者沒有通過考試的人,他們的海馬體幾乎沒有變化。這項實驗證明,人類的大腦有著可塑性,良好的記憶力是可以被鍛煉出來的。

那么我們如何提升自己的記憶能力呢?這里有一套科學的訓練方法。例如,通過圖像記憶法、以熟記新法、串聯記憶法、思維導圖等方式,將枯燥的、單一的記憶內容轉化為編碼或圖形,用已知的、熟悉的知識串聯起新的記憶內容,將一個個單獨的、毫無聯系的記憶單元編織成一個有機的整體,或者以圖像的形式在頭腦中建立起具有一定邏輯關系的網絡,像看電影一樣將記憶內容在頭腦中映刻出來,從而加深印象。還可以通過諧音、編歌、譜曲等方式,對某些內容進行記憶。通過這種訓練方式,在頭腦中形成結構化、圖像化的思維,讓記憶變得簡單有效,從而提高學習效率。

目前,科學家對海馬體與記憶關系的研究仍在不斷深入,這些發現將被運用于阿爾茨海默病等疾病的治療之中。未來,隨著科學家的持續探索,我們有望揭開更多有關人類大腦、記憶和意識的奧秘,為人類健康水平和生活質量的提高做出更多貢獻。