榫卯——極致的吻合

高云

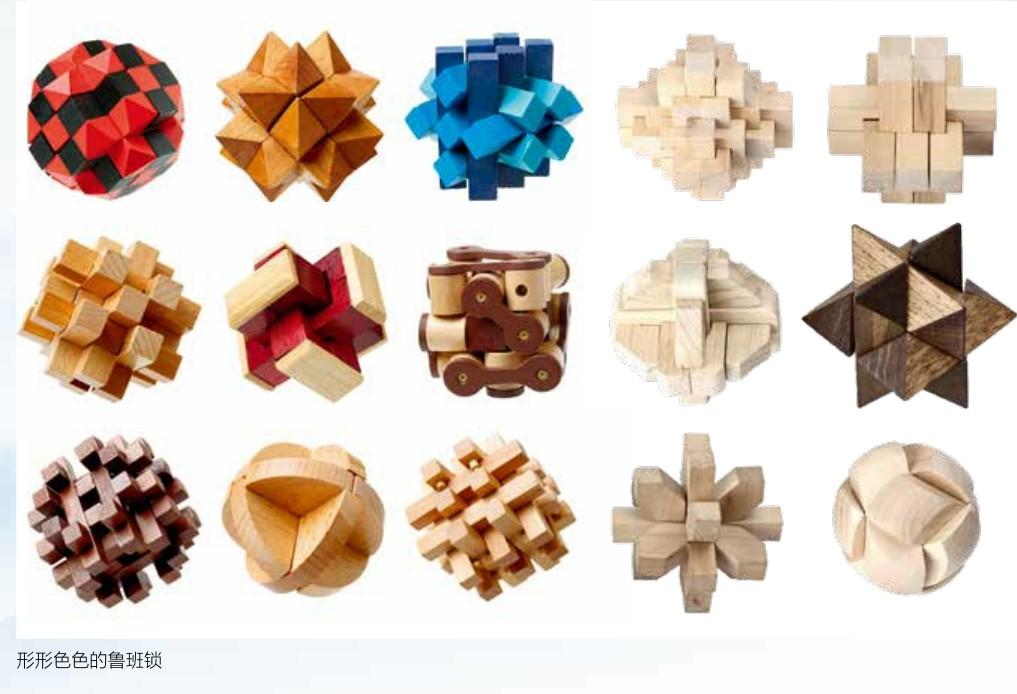

燦燦華夏,灼灼風華。歷史長河翻涌千載,烙印于時光畫卷中的古老文化遺存,猶如一座座挖掘不盡的瑰麗寶庫。無論亭臺樓閣還是古董珍玩,都是收納著先人智慧和巧思的“月光寶盒”。對于技藝堪與造化爭妙的中國古代匠人來說,他們的心血可絕非僅僅傾注于宮殿、屋舍的建造和對工藝器物的精心雕琢上。童心未泯的他們極具“娛樂精神”,在代代相傳的超絕技藝和建筑構件的基礎上,發明了一些匠心獨具的益智玩具以供日常消遣,其中流傳至今并且每一代中國人孩提時代總能與之邂逅的“神奇小物”,便是誕生千載有余的魯班鎖了。

魯班鎖的拼裝是個折磨人的技術活。它巧妙利用了榫卯結構,奇巧靈活,易拆難組,神秘古老而妙趣橫生。

魯班鎖擁有許多意涵豐富的名字,比如孔明鎖、六子聯方、莫奈何、難人木等,是不是聽起來便覺得此中有深意,常人難奈何?作為一種智力玩具,魯班鎖雖然數千年來廣泛流傳于民間,但刻錄在它身上的智慧密碼從未被輕易解開。任你“運籌帷幄之中,決勝千里之外”,在剛剛與之結識的時候,也難免翻來覆去、不得要領。那么,魯班鎖背后潛藏的科學原理究竟是什么呢?這還要從七千年前浙江余姚河姆渡先民的一項偉大發明——榫卯說起。

凸為榫,凹為卯。所謂榫卯,其實是一種不借助釘子、繩子和各類黏合劑,完全以凹凸相合的方式密合連接不同木質構件,使之成為統一整體的結構方式。每一組榫卯都是單獨的個體,彼此穿插、借力后卻力能扛鼎,可筑萬物。新石器時代的華夏先民為了躲避蛇蟲鼠蟻和野獸的侵害,在高出潮濕地面、以樹木為依托的巢居屋舍基礎上,發明了以木質構件作為梁架并互相疊壓、連接的干欄式建筑,榫卯工藝由此誕生。此后悠悠上下五千年,“紫閣丹樓紛照耀,璧房錦殿相玲瓏”,由榫卯工藝作為基本構成元素的中國古代建筑一“技”絕塵驚天下,以登峰造極之姿閃耀于世界建筑史上,描畫出智慧與汗水共同譜寫的東方傳奇。

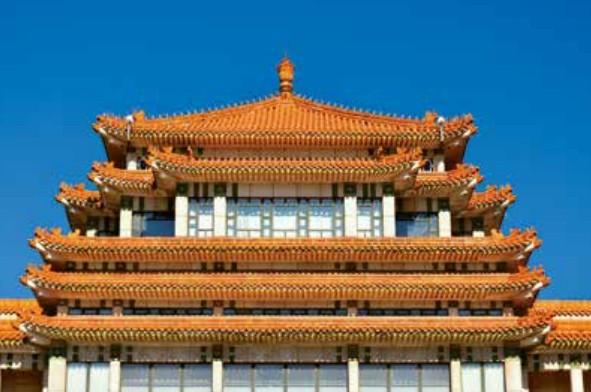

中國古代建筑浪漫間見精微,莊嚴中蘊靈巧。柱、梁、枋、檁、斗拱、椽子,每一處缺一不可的精妙部件都需要通過榫卯進行連接,猶如拼接一套套史詩級難度的積木一樣,以小見大間承搭起中國人的精神空間。可以說,榫卯是鞏固建筑骨架的關鍵節點,若未得到正確應用,大廈傾覆之風險頃刻即來,重要程度可見一斑。“云間鐵甕近青天,縹緲飛樓百尺連”,從宮殿、廟宇到亭臺、牌樓,那些經千年風沙、地動摧折而未曾傾頹的古代建筑無不印證著榫卯工藝之精深。歷朝歷代,鬼斧神工的木構建筑奇跡不勝枚舉,榫卯工藝自然是締造奇跡的股肱之臣。山西忻州南禪寺、佛光寺大殿、應縣木塔、天津獨樂寺觀音閣、故宮角樓等,這些或以規模壯觀,或以形制獨特,或以結構繁復名載史冊的古代建筑遺存從未在漫長歲月的消磨中彎下挺立的脊梁,至今依然閃耀著光彩。

那么,在原汁原味的古建筑遺存之外,榫卯在現代社會還有用武之地嗎?為了弘揚傳統、承繼先人智慧,如今的現代建筑中也有對榫卯工藝的化用。它們在鋼筋水泥的“包圍圈”中向傳統致敬,盡顯中國文化精神。以上海世博會中國館為例,它的整體形態便是榫卯穿插而成的一方碩大斗拱,遠遠望去恰似一頂身披中國紅袞服的“東方華冠”,巍然高聳,氣度雍容。中國美術館的主體建筑也是一座棲于現代都市的樓閣,覆蓋有黃色琉璃瓦的歇山式屋頂由層層榫卯交合構成,建筑四周還有環繞的廊榭以作呼應,端肅中不乏雅致。

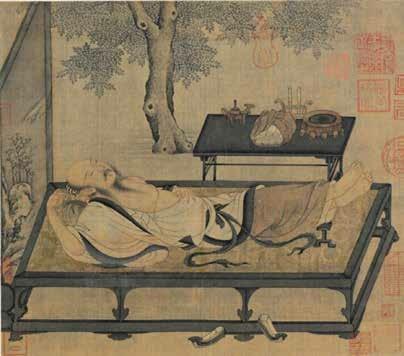

除古代建筑外,榫卯工藝在中國古代家具中扮演的角色同樣不可或缺,稱之為中國古代家具的靈魂也不為過。自先秦以來,中國古代家具歷經千年發展,于形式更迭中愈發注重設計美學的應用,并在明清時期發展到鼎盛階段。它們木質天然,結構精巧,一榫一卯緊密接合、彼此依存、渾然一體,達到了精妙的平衡,傳遞著雅正含蓄、端穩和諧的中國傳統審美觀念。

北宋建筑學家李誡在《營造法式》中說:“凡構屋之制,皆以材為祖。”家具也是一樣,中國古代家具往往采用不同種類的上乘木料,木工匠人會結合不同木料的特性制作不同樣式的榫卯,明榫、暗榫、燕尾榫、抱肩榫、插肩榫、挖煙袋鍋榫等不一而足,每一種都有自己專屬的趣味功能,發揮著不可替代的特定作用。如今,榫卯工藝依舊作為精妙的小設計出現于部分化用古典形態的現代家具當中,以更加外化的形式彰顯拼裝機關之精巧,嚴肅中蘊含靈動,古樸中不乏時尚。

古畫中記錄了許多古人休憩宴飲的圖景,我們可以從中發現榫卯隱藏在家具中的身影。

此外,古時候大到廊橋、舟船、車輿、龍骨水車,小到魯班鎖和桌案上的陳設,無一不閃現著榫卯的身影。可以說,無論居廟堂之高,還是處江湖之遠,榫卯工藝已經深入中國百姓生活的方方面面,既鐫刻著陽春白雪,又陪伴著下里巴人。

作為比漢字歷史還要悠久的民族符號,榫卯工藝窮盡木料之特性,自然紋理與高超的切割、拼合技術相得益彰,在兼具美觀與實用功能的同時,化個體于大象無形之中,彰顯出樸素淡然的中國傳統哲學觀。莊子曾說:“樸素而天下莫能與之爭美。”中國古代匠人正是在這一審美精神的感召下,將代代傳承的精湛技藝發揮到極致。經由他們巧奪天工的雕琢,籠罩于智慧輝光下的榫卯經千載風沙磨礪而歷久彌新,以奇巧的身姿化為撐起傳統文化精神空間的堅毅脊梁。

(本刊編輯部摘自《美育》七年級上冊,人民美術出版社)