新疆塔城地區考古發現的幾處重要遺址及其文化內涵初探

羅寧

摘 要:塔城地區發現的歷史遺址遺跡非常豐富,出土文物制作工藝復雜,功用類型多樣,技術傳統多元,地域特征顯著,呈現出草原文化發展之盛況,昭示了新疆與中原間的物質文化、技術和人群的交往交流,同時實證了商周時期新疆在東西方文化交流中的歷史作用,是中華文化多樣性的重要體現。

關鍵詞:塔城;考古發現;文化;遺址;文物

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.06.029

塔城地區位于新疆西北部、準噶爾盆地北緣,地處草原絲綢之路要沖,自古就是東西方文化、草原文明和農耕文明交融匯聚之地,包括塔城、額敏、托里、沙灣、烏蘇、裕民、和布克賽爾等七個轄區,歷史悠久,積淀深厚。塔城地區自西漢神爵二年(前60)納入祖國版圖,唐代屬北庭都護府管轄,清代設塔爾巴哈臺參贊大臣、塔爾巴哈臺撫民直隸廳、伊塔道,民國時期演變形成專區。這里有風吹草低的浪漫,有長河落日的曠遠,有大漠孤煙的凄美,更有金戈鐵馬的彪悍。這里的黃沙黑土曾承載張騫西行的使命,遠天長風曾飄搖西遼的旗幡,沉云暮雨曾覆壓窩闊臺汗王的重府,朝陽晚霞曾妝點“綏靖城”的悠遠;也曾撫慰由伏爾加河流域東歸的土爾扈特英雄,迎送轉道蘇聯回國的抗日義勇軍奔赴前線①。

塔城地區蘊藏著豐富的歷史文化遺產資源。經過考古工作者的細心發掘,這些珍貴的文物得以重見天日,它們以獨特的魅力和豐富的內涵向世人展示著這片土地上的輝煌歷史與燦爛文化。這些文物不僅種類繁,時間跨度大,而且分布廣泛,表現出的文化類型多樣。絢爛色彩的彩陶、璀璨光澤的金銀器、莊重古樸的青銅器、雄渾粗獷的草原石像、無比神秘的巖畫、堅韌鋒利的鐵器、質樸的木器,每一件都散發著濃厚的歷史韻味,讓人感受到歲月的滄桑和文化的瑰麗。這些珍貴的國寶,為我們提供了系統闡述歷代中央政權治理和管轄新疆的重要證據。這些寶藏不僅揭示了各民族交往交流交融的歷史內涵,也為深化和拓展中華民族共同體歷史、中華民族多元一體格局研究提供了科學史證。同時,這些資源更是鑄牢中華民族共同體意識、講好中國新疆故事、展示中華民族文化自信的生動素材。

1 石器時代的重要發現

考古發現的重大成就實證了中國百萬年的人類史、一萬年的文化史、五千多年的文明史。考古成果表明,新疆人類活動的歷史可追溯至舊石器時代中晚期,距今5萬~4萬年。塔額盆地氣候溫和,土地肥沃,水資源豐富,非常適宜早期農業種植和定居生活。這里發現的舊石器時代遺址以和布克賽爾蒙古自治縣駱駝石遺址為代表,新石器時代遺存以克拉瑪依發現的細石器遺址區為代表。這兩處遺址遺存的發現,證明最遲在舊石器時代晚期就有人類在此地繁衍生息,并為人群遷徙及人類行為復雜化等研究提供了重要線索。

駱駝石遺址(圖1)時代為距今4萬~3萬年,位于塔城地區與布克賽爾蒙古自治縣和什托洛蓋鎮,是一處舊石器時代露天石器制造場遺址,面積約20平方千米,石制品密集分布于地表,由黑色頁巖打制而成,類型有石核、石片和石器以及勒瓦婁哇石片等。石器以大型和中型居多,類型有砍砸器、刮削器、薄刃斧和手鎬等,多數單向加工,初步判斷應屬于舊石器時代中晚期②。駱駝石遺址的石制品獨具特色,其石核形態各異,如漏斗狀和盤狀,展現了卓越的石葉加工技術。尤其值得一提的是,盤狀石核上顯現出的勒瓦婁哇工藝痕跡,以及規整的舌形器和精致的刮削器,都充分證明了古人類在石器加工方面所達到的高超水平。有學者曾撰文稱,新疆類似的遺址有可能是連接東西方勒瓦婁哇工藝技術的紐帶③。在駱駝石遺址發現的石器均裸露在地表處,原料均為黑色頁巖。這里發現的石器類型非常豐富,有漏斗狀石核、盤狀石核、石葉石核、石葉、普通石片、工具及其毛坯,工具包括刮削器、錛形器、舌形器、砍砸器、薄刃斧、手鎬以及帶有勒瓦婁哇技術風格的石片等,石器形態規整,精品石器眾多。古人類采用就地取材的方式,充分利用地表裸露的大石塊,特別是經過曝曬產生裂隙的,從中剝離出所需的石料。這些石料經過進一步的加工,形成了大型工具毛坯和小型簡單工具。研究表明,當時人們主要選擇地表上有風化裂縫的大型石塊作為石料來源,這種策略體現了他們對自然資源的巧妙利用和高效加工技術。這里發現的石器及其制作工藝折射出駱駝石遺址的石器制造者清晰的制作思路、卓越的智慧與高超的技術。駱駝石舊石器時代遺址及其研究對探討早期人類在新疆的生存、演變、遷徙以及古人類技術的發展、東西方文化交流等問題具有重要意義。另外,新疆的新石器時代遺存主要以細石器為主,分布范圍很廣。塔額盆地的克拉瑪依市克拉瑪依區東南的荒漠中就有一處細石器遺址區,發現的細石器多以石核、石葉等為主,體現了較為高級階段的采集狩獵經濟生產方式。

2 青銅時代—早期鐵器時代的重要發現

5300年前,中華大地各地區陸續進入了文明階段。距今3800年前后,中原地區形成了更為成熟的文明形態,并向四方輻射文化影響力,成為中華文明總進程的核心與引領者④。夏商周時期,新疆地區物質文化發展,距今5000~3000年先后進入青銅時代。塔城地區青銅時代至早期鐵器時代的歷史文化遺存非常豐富,主要以塔城市下喀浪古爾村遺址、衛校古墓群和遺址,額敏縣霍吉爾特墓地,托里縣薩孜村墓地,烏蘇市吉日郭勒水庫墓地,裕民縣阿勒騰也木勒水庫墓地,沙灣市寧家河水庫墓地、大鹿角灣墓群,烏蘇市四棵樹墓地等為代表,出土隨葬器物以陶器、銅器、石器、黃金飾品等為主。從這些遺址發現的石器、陶器、青銅器、金器、木器等珍貴文物,制作工藝復雜,功用類型多樣,技術傳統多元,地域特征顯著,呈現出草原文化發展之盛況,不僅展現了新疆與中原之間在物質文化、技術方面的深入交流,還為商周時期新疆在東西方文化交流中所起到的關鍵作用提供了有力證據,是中華文化多樣性的重要體現。

1990年新疆考古研究所對塔城市衛校古墓群和遺址進行了考古發掘,共清理墓葬19座,時代為青銅時代,墓葬分為石棺墓和石室墓兩種類型,其中石棺墓分為單棺和雙棺兩種。埋葬習俗分為火葬和土葬。衛校古墓和遺址出土的文物主要以陶器、骨器、青銅器、石器為主。其中石器出土很多,有石砧、石磨盤、石磨棒、石杵、三角形磨光石鋤、錐狀石核“丁”字系石錘、三系石斧、環刃石器、石祖等,另外還出了銅耳環、項珠和銅煉渣。這里出土的陶器為夾砂灰褐陶,器型多是直腹、斜腹的無耳平底罐,紋飾有麥粒紋、三角形劃紋、篦紋、指甲紋等,其中指甲紋數量較多。陶器的質地、紋飾和器型等受到了安德羅諾沃文化的影響⑤。

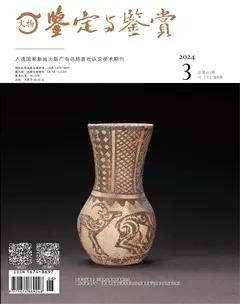

1991年新疆文物考古研究所對下喀浪古爾村遺址進行了考察研究。下喀浪古爾村遺址坐落于塔城市喀浪古爾河旁,是此地青銅時代遺址的典型代表之一,該遺址存在先秦時期人類居住痕跡,包括居住遺址、墓葬以及珍貴的遺物。除了石鋤、馬鞍形的石磨盤等石器以外,該遺址還發現了大量的陶器及陶片,其中夾砂褐陶占據多數。這些敞口、鼓腹、底部平直、紋飾以刻劃紋和戳印紋為主的陶罐,對于研究塔城地區青銅時代的文化和歷史具有重要意義。塔城博物館的鎮館之寶紅衣四口陶壺(圖2)就發現于塔城市下喀浪古爾村遺址。這件陶壺為夾砂紅陶,造型獨特,釉色鮮艷,高34厘米,腹徑44厘米,有四個口,其中一大口置罐上部正中,口徑17厘米,敞口,沿外下頸部有二道凸棱,其余三口稱對等分布在大口外4~5厘米處,口徑約7.5厘米,直口微斂,三口略有異,底部為小平底⑥。專家認為該陶壺在當時可能是儲存糧食或盛酒用的器皿,也可能是用于祭祀的陳設品,其用途和文化內涵有待進一步研究。此外,塔城薩孜、衛校石棺墓、下喀浪古爾村等遺址還出土了一批珍貴文物如有銅錛、銅鏟、銅斧、銅短劍、耳環、項珠、青銅鐮刀、石鋤、石磨盤等農具、裝飾品和生產工具,表明當時生活在這里的人們過著半定居半游牧生活,經營畜牧和鋤耕農業,能夠冶煉和鑄造青銅器,其中的麥紋銅斧(圖3)與新疆伊犁河湯巴勒薩伊墓地、特克斯縣克蘇河西墓群、塔什庫爾干縣下坂地墓地出土的青銅斧有相似之處,具有典型的草原文化特征。麥紋銅斧的出土為研究塔城地區早期青銅文化乃至新疆早期青銅文化的發展演變和交互關系提供了寶貴的資料,具有重要研究價值。

為配合沙灣市大鹿角灣景區服務區的項目建設,2014年和2015年新疆文物考古研究所對景區施工范圍內急需發掘、清理的古墓葬進行了搶救性發掘,共發掘古墓葬69座。這里發現的墓葬數量眾多,分布范圍較廣,形制多樣,文化現象豐富,墓葬形制主要有土墩墓、石堆墓、石圍墓等,出土了陶器、銅器、骨器等珍貴文物百余件,墓葬遺存中諸如五羊紋彩陶壺(圖4)、墓底橫向掏挖小龕用于放置隨葬品的豎穴二層臺墓、羊首形角巂(圖5)等文化因素均體現了濃厚的區域性文化特征,且在新疆地區尚屬首次發現,時代為早期鐵器時代。根據該研究成果可知,在“絲綢之路”開通之前,不同習俗的人群就已經在鹿角灣一帶生活、接觸、交流,多元文化碰撞和人群和諧一直持續到絲綢之路時代,并構成中國文明多元一體結構的重要組成部分⑦。沙灣此次較大規模的考古發掘,不僅為該區域考古學文化序列及譜系研究積累了較豐富的原始材料,還在該區域不同歷史時期的人地關系、人群關系、經濟形態及社會結構等諸多方面的研究上具有重要價值⑧。

為配合奎屯到賽里木湖高等級公路建設,新疆文物考古研究所在2002年對烏蘇四棵樹墓地進行了搶救性考古發掘,共發掘墓葬10座,出土了一批精美文物,其中一組金箔飾造型別致,動、植物組合的表現題材在新疆地區早期文化遺存中難得一見,具有獨特的藝術價值和文化意涵。如牛形金飾件(圖6)、鷹形金飾件(圖7)、神獸攀樹紋金箔飾(圖8),尤其是神獸攀樹紋金箔飾通過對其紋飾的解構、題材的分析和功能意義的探究,當可管窺西域先民豐富的精神世界,感受早期藝術中濃烈的宗教情感和厚重的思想文化⑨,是研究這一歷史階段天山以北游牧民族文化的一批新資料。

托里縣那仁蘇墓葬的考古發掘是目前為止塔城地區規模最大的一次,墓葬年代從銅石并用時代至隋唐時期,類型多樣,出土遺物特征明顯,填補了塔城地區歷史文化的諸多空白,對構建該區域考古學文化序列有重要意義。尤其是這里出土了國內最早的鐵器⑩、瑪瑙、綠松石等遺物,不僅填補了塔城地區歷史文化的諸多空白,也為探討準噶爾盆地西緣人群和文化的變遷與演變提供了珍貴材料,對中亞地區與歐亞草原游牧文化的研究、早期鐵器的傳播和使用都具有重要價值和意義k。

除了上述遺址遺跡以外,值得一提的還有分布在山間河谷地帶的巖畫。新疆北疆地區的巖畫主要分布在阿勒泰山脈、天山山脈、伊犁河谷等廣大地區,呈現出分布廣、種類多、時間跨度大、雕鑿技法多元、內容豐富等特點,對于揭示游牧文化內涵、探索山地居民信仰習俗具有重要價值。其中,塔城地區裕民縣巴爾達庫爾生殖崇拜巖畫(圖9),畫面線條優美,形象逼真,除了形象地展示了原始放牧、生活的場景以外,最突出的特點就是人類對生殖崇拜,有著大量的對生殖崇拜描述,體現了先民們盼望人丁興旺的愿望,是研究早期人類原始宗教信仰的珍貴資料。

3 小結

早在先秦時期,新疆地區同中原地區的聯系已十分密切。商代,中原同西域就有玉石貿易。多學科考古發現與研究表明,新疆地區發現的彩陶器、玉器、金屬器、玻璃珠飾、金飾品、絲綢等珍貴文物,以及小麥、粟等農作物遺存,昭示了新疆與中原間的物質文化和技術、人群的交往交流,同時實證了商周時期新疆在東西方文化交流的歷史作用。塔城地區作為草原“絲綢之路”的重要通道,考古發現的遺址遺跡數量多、文化多元,出土文物種類豐富,是研究草原地帶先秦至秦漢時期游牧文明的珍貴實物資料,呈現了先秦時期歐亞大陸上的文化交流交往的盛況。

注釋

①塔城地區地方志編纂委員會.塔城地區志[M].烏魯木齊: 新疆人民出版社,1997:2.

②高星,裴樹文.新疆舊石器地點[M]//劉慶柱.中國考古學年鑒(2005).北京:文物出版社,2006:376-377.

③劉學堂.石器時代東西方文化交流初論[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2012,33(4):47-56.

④江彥橋,胡銀平.中國系列叢書:奉獻中國[M].上海:上海教育出版社,2021.

⑤李肖.新疆塔城市考古的新發現[J].西域研究,1991(1):104.

⑥于志勇.塔城市二宮鄉下喀浪古爾村古遺址調查[J].新疆文物,1998(2):35-38.

⑦張杰,白雪懷.新疆沙灣縣大鹿角灣墓群的考古收獲[J].西域研究,2016(3):136-139.

⑧新疆文物考古研究所,中國社會科學院考古所新疆隊,北京大學考古文博學院,等.2015—2016年新疆考古收獲[J].西域研究,2017(2):126-134.

⑨劉維玉.薩滿視域下的“神獸攀樹紋”解讀[J].中國民族博覽,2021(10):202-204.

⑩張昕瑞、李延祥、阿里甫江的《新疆托里縣那仁蘇墓地出土隕鐵器分析》中說:M4、M5兩座墓葬中分別出土了一件鐵刀,經過碳十四測年并進行樹輪校正,結果顯示兩座墓葬的年代為公元前3000年左右。經過碳十四測年,顯示兩座墓葬的年代為公元前3000年左右,這兩件鐵刀為國內目前發現最早的隕鐵制品。

k阿里甫江·尼亞孜.新疆塔城托里縣那仁蘇墓地考古發掘與初步認識[J].西域研究,2022(4):76-80.