作品結構對樂曲演奏的重要性

楊梓莘

摘 要:琵琶被稱為“中國鋼琴”,它不僅能夠用于演奏各種不同的曲調,也可以表現出不同的風格特征。不同的琵琶作品,其結構大不相同,進而演奏風格與方式不同,對樂曲的演奏有著至關重要的作用。作品結構似黑夜里的燈塔,指明了樂曲演奏的方向。

關鍵詞:琵琶;作品結構;演奏

中圖分類號:J632文獻標識碼:A文章編號:2096-0905(2024)07-00-03

一、介紹

琵琶是我國古老的一件民族樂器,被譽為“彈撥樂之首”,具有幾千年的歷史。唐代詩人白居易形象地稱贊其聲音如“大珠小珠落玉盤”。琵琶在演奏中分為“文曲”和“武曲”兩種風格。

“文曲”風格以抒情和左手技法為主,代表作品有《春江花月夜》《飛花點翠》等。這些作品結構精細,旋律優美,展現出江南吳越地區的音樂特色。這個地區自古以來就是文化繁榮的地方,所以琵琶作品結構注重情感表達,追求細膩而抒情的演奏效果。

相比之下,“武曲”風格則更注重寫實和右手技法的運用,代表曲目有《十面埋伏》《霸王卸甲》等。這些曲目的結構緊湊,節奏明快,彰顯了內蒙古地區的音樂特色。內蒙古是草原地帶,武曲風格的琵琶作品結構多采用激昂的節奏和強烈的音響效果,以表現出豪邁和奔放的情感。

此外,西南地區的少數民族也有獨特的琵琶作品。這些地區多山且多民族,琵琶作品結構體現了當地少數民族的音樂特色。例如,彝族、藏族等民族在琵琶演奏中注重音調的變化和復雜的技巧,使得作品結構更加多樣化和富有創新性。

作曲家通過創作不同的作品,為演奏家提供了不同的演奏技法和情感表達方式。作品結構的選擇反映了地域文化和民族特色,同時也為演奏者和觀眾帶來了豐富多樣的音樂體驗。因此,作品結構對琵琶樂曲的演奏具有重要的影響。不同的作品結構展示了不同的音樂風格,豐富了琵琶音樂的藝術魅力。下面將從江南吳越地區、內蒙古、西南少數民族等不同區域的琵琶作品結構,來論述作品結構對樂曲演奏的重要性。

二、《龍船》——渲染熱鬧非凡的場景

民間傳統琵琶獨奏曲《龍船》,全部樂曲共分九個部分:【一】船會、【二】樂聲、【三】鑼鼓(甲)、【四】歌聲(湘江浪)、【五】鑼鼓(乙)、【六】歌聲(上海碼頭)、【七】鑼鼓(丙)、【八】吹打(百花園)、【九】歸舟(行街)[1],樂曲主要分為鑼鼓和樂曲兩大部分。

鑼鼓部分主要集中在樂曲的第一、三、五、七、九段。琵琶模仿“三通鼓”,在每通鼓之后墊以鑼鼓點。“三通鼓”主要用于古代戰爭中起到擊鼓催征的效果。《龍船》選用了“三通鼓”的節奏表現形式,其目的是表現一個“競”字。作者還把《流水》等群眾熟悉的鑼鼓點移植到琵琶上組成段落,以渲染節日氛圍。

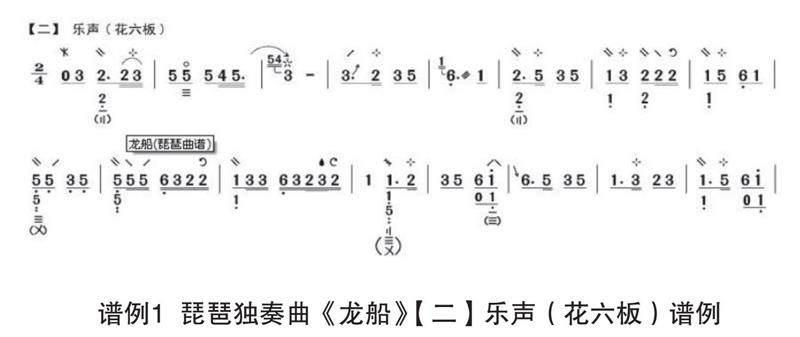

樂音部分主要分布在樂曲的第二、四、六、八段。引用了無錫民歌《下盤棋》的曲調,具有濃郁的地方色彩和鄉土氣息。運用江南絲竹音樂中最常見的、最具有特點的“花六板”形式,即以一只曲牌為母體,應用板式的變化來演奏,叫“老六板”。樂曲是把原“老六板”的旋律進行擴充,一拍擴充為四拍,擴充為一板三眼的形式。速度中緩,在旋律骨干音的基礎上,進行加花變化,但骨干音均保留在強拍和次強拍的位置,使其具有抒情、典雅之風格,富有江南樂曲輕快流暢的特點[2](見譜例1)。

譜例1? 琵琶獨奏曲《龍船》【二】樂聲(花六板)譜例

琵琶曲《龍船》融合了“文曲”和“武曲”的特點,巧妙地融合了“文曲”和“武曲”兩種風格,展現出琵琶音樂的豐富多樣性。在曲中,回旋曲式被巧妙運用,給人一種錯綜復雜、循環往復的感覺。這種曲式使得音樂旋律在不同音域間穿梭,營造出一種緊張而活躍的氛圍,仿佛龍船比賽的場景在聽者面前生動展現。此外,琵琶在曲中采用了特殊的擬聲演奏手法,通過模仿鑼鼓聲、人聲等元素,使得音樂更具表現力和傳神,生動地描繪了江南民間龍船比賽的熱鬧場景。

整首曲子充滿了強大的藝術魅力。演奏家通過琵琶的音色和表演技巧,將江南龍船比賽的喧囂場景生動呈現。琵琶的音色在高音區明亮激昂,展現了武曲風格的特點,而在低音區則飽滿厚重,展現了文曲風格的柔美之處。演奏家通過技巧性的演奏手法,如快速的琶音、連奏等,增強了音樂的動感和表現力。

琵琶曲《龍船》以其獨特的作品結構、特殊的音色和表演技巧,以及豐富的表現力,將江南民間龍船比賽的場景栩栩如生地展現在聽者面前。這首曲子既傳承了琵琶音樂的傳統風格,又具有創新性和現代感,充分展示了琵琶作為一種優秀樂器的魅力和藝術價值。無論是音樂愛好者還是觀眾,都能夠從中感受到琵琶音樂的魅力和江南文化的獨特韻味。

三、《點》——與書法結合,展示音樂的灑脫氣息

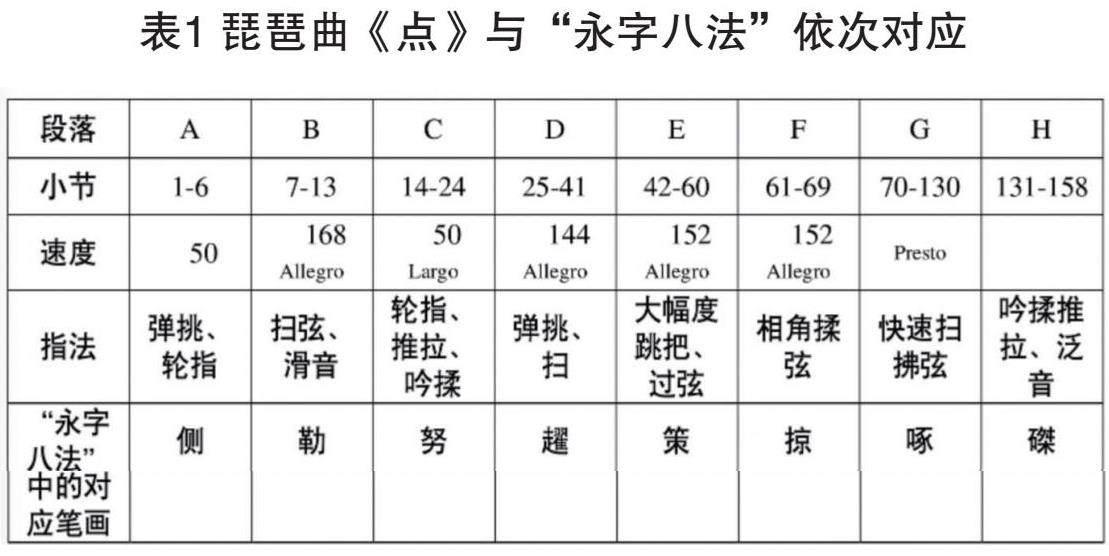

《點》的作品結構是多段體板式變速結構,樂曲由各種速度不同的樂段組成,根據“永字八法”的運筆,全曲由八個段落組成(見表1)。

表1 琵琶曲《點》與“永字八法”依次對應

《點》的速度布局為“散—快—中—快—散”, 改變了以往中國傳統的速度布局“散—慢—中—快—散”。該作品結構為中國的“多段性板式變速結構”,沒有鮮明的層次結構對比,與西方音樂結構完全不同。該曲既有西方音樂演奏原則,又體現了中國傳統音樂的特點,巧妙地表現出東西方音樂文化對立統一的思維共性[3]。

在作品結構上,《點》將結構根據“永字八法”劃分為八部分,每一部分對應“永”字的一個筆畫,作曲家將音樂與書法巧妙地結合在一起,通過音樂體現出書法的“寫意”風格,又通過書法的意境來展現音樂的灑脫氣息。

《點》運用了不協調的和弦基調,創作出帶有濃烈陜西“秦腔”和“苦音”音調的旋律。這種作品結構讓演奏者在演奏過程中突破了中國傳統的速度變化理念,同時也不完全符合西方速度變化的規范,具有極高的創新性和挑戰性。演奏者在演奏樂曲時巧妙地融入了陜西秦腔中的苦音。他們運用左手吟弦和右手長輪的技巧,充分展現了秦腔中苦音的特色。通過苦音腔的獨特效果,音樂的感染力和表現力得到了加強,音樂的變化色彩也更加豐富多樣,使《點》這首樂曲更加完美。這種巧妙的運用成為《點》樂曲中的點睛之筆,使其更加獨具魅力。

四、《草原小姐妹》——塑造人物形象

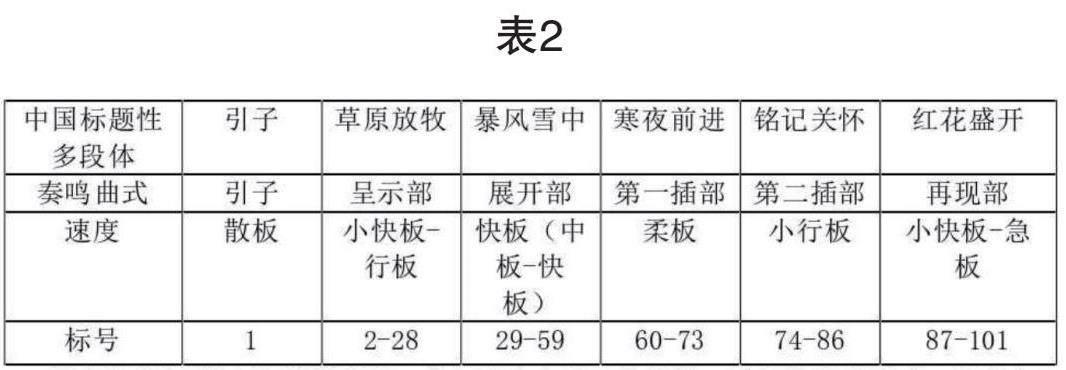

樂曲一共分為引子和五個段落,分別是“草原放牧”“暴風雪中”“寒夜前進”“銘記關懷”和“紅花盛開”,如果按照曲式結構進行劃分,可分為引子、呈示部、展開部、第一插部、第二插部及再現部(見表2)。

表2

引子部分運用了蒙古族長調音樂,奠定了全曲的風格基調,采用散板的形式,節奏自由舒展,鋼琴與琵琶交替出現,展現了朝氣蓬勃的內蒙古草原,并為引入呈示部主題打下了基礎。

呈示部“草原放牧”分為主部和副部,主部運用了蒙古族短調風格特點,風格活潑輕快,主題旋律反復變奏出現,速度是小快板。副部運用了蒙古族長調音樂特點,旋律悠長,具有抒情性和歌唱性,速度為行板,結構是單三曲式,主副部之間形成了鮮明對比。

展開部“暴風雪中”作曲家將呈示部的主部主題做了展開,運用了轉調、緊縮模進、三拍子的節奏變化,不斷推動音樂的緊張氣氛,展示了戲劇性的沖突,小姐妹與大自然搏斗的場景也浮現出來,充分體現了小姐妹頑強拼搏的精神。

第一插部“寒夜前進”是一個相當于慢板的樂章,可以分為三個部分。第一部分是由呈示部的主題派生的,用搖指來模仿馬頭琴的音色,描寫小姐妹在寒夜中艱難前進的畫面。第二部分借鑒了內蒙古長調歌曲《敬祝毛主席萬壽無疆》的曲調,仿佛這是小姐妹在艱難前行的指引,深深打動了聽眾,讓聽眾感受到小姐妹在艱苦條件下仍不放棄前進的英雄氣概。第三部分用輪指奏出優美旋律,體現小姐妹堅定的內心,最后是鋼琴模仿馬蹄的聲音,樂曲情緒突然轉變,象征著小姐妹被人們發現,迎來了希望。

第二插部“銘記關懷”是一個單二部結構,前兩段的音樂給聽眾的感覺都是緊張和艱辛的,所以需要一個主題將樂曲的情緒轉變為陽光積極的,第二插部就起到這樣一個作用,并且也為最后的高潮奠定了基礎。樂曲中標號81處是呈示部副部主題的再現,用琵琶強力度的搖指推動樂曲的情緒,這個部分是一個歌頌性的樂章,表達出對黨和祖國濃濃的贊美之情。標號86的四小節既是第二插部的一個倒裝結構的尾聲,又是整首樂曲尾聲的一個引入,樂曲轉入最后一個部分。

再現部“紅花盛開”是對主部主題的再現,開頭琵琶的摭分搭配歡快的節奏型,顯示出一切又變得生機勃勃,樂曲又回到明朗熱烈的情緒,后面使用快速和弦分解與旋律模進,把全曲推向了頂峰。

總的來說,《草原小姐妹》在曲式結構的布局中,把草原小姐妹的英雄事跡在整首曲子中表現得很完整,將中國的多段體和西方的奏鳴曲式進行結合,推動著故事情節的發展。從一開始在引子部分奠定全曲的感情基調,然后在曲中通過作品結構以及節奏的多樣變化,使主音調靈活多變、波宕起伏,進而表現出兩姐妹在進行草原放牧時的愉悅心情。演奏者能夠通過樂曲輕松的結構、節奏,將歡快的感情塑造表現出來,進而表現兩姐妹的天真無邪的形象和在艱難條件下不服輸的勁頭。最后速度不斷加快并運用“馬蹄聲”,將結尾與前曲分開,昭示著人民的生活進入了一個嶄新的篇章,充分地表現出黨對人民無限的關懷[4]。

五、《彝族舞曲》——體現風土人情

琵琶曲《彝族舞曲》全曲的結構構思巧妙,演奏者通過作曲家創作的作品結構,加上特色鮮明的演奏技法,很好地演繹了彝族青年熱情、豪邁、爽朗的性格特點。

該曲是在傳統作品基礎上融合了西方作曲技法,因此其結構特征屬于一種復三部曲式,并且保留了傳統琵琶作品的一系列特點。全曲共有9個段落,可以將其分為A(引子)—B(2、3、4、5、6、7)—A(8、9)三個部分,即引子、中間部分和尾聲。其中引子和尾聲相互呼應,而中間部分作為樂曲的主體部分,通過音樂內容和渲染情緒的層層推進,使得樂曲主題得以保持并豐富,最后一段作為樂曲的結束部分,具有傾訴性,能夠引起人們的無限遐想。

樂曲的第六段是高潮階段,運用節奏型語句實現低、中、高音區的自然變化,塑造多樣層次的音樂效果。引子和結尾相互呼應,中間部分作為樂曲的主體部分,在保持主題不變的基礎上推進音樂內容和渲染情緒,而最后的部分具有傾訴性,能夠引起人們無限遐想。

總體而言,琵琶曲《彝族舞曲》的結構構思巧妙,通過巧妙的布局和精心的構思,使得整個音樂扣人心弦。它展現了彝族青年的熱情、豪邁和爽朗,同時帶給人們安寧、靜好的音樂特色。

六、結束語

不論是體現龍船競渡時歡快場景的《龍船》、突顯中國書法魅力的《點》,還是歌唱悲愴壯麗的《草原小姐妹》、展示歌舞流暢的《彝族舞曲》,作品結構奠定了一部作品最基本的演奏方向與感情基調,使演奏者有了樂曲演奏的大致方向,并且一個好的作品結構一定是流暢的,演奏者在演奏時不用過多地顧慮作品結構是什么樣的,自然而然地進行演奏,將更充沛的精力放在琴技上,演奏出更完美的樂曲、傳達更豐富的情感;作品結構能夠推動音樂情節的發展、體現當地的民俗民風;與不同的藝術表達形式的內容相互融合、大膽創新,發揮獨特的藝術魅力。如果沒有作品結構或作品結構混亂不清晰,就好似一部作品失去了靈魂,經不起時間的打磨,終究不會成為一部好的作品。

參考文獻:

[1]李光華.琵琶曲集[M].北京:人民音樂出版社,2004.

[2]徐冬梅.試析琵琶曲《龍船》的結構特征及其文化內涵[J].遼寧工業大學學報(社會科學版),2016,18(03):70-72.

[3]王琛.琵琶獨奏曲《點》的詮釋與演奏處理[D].武漢音樂學院,2014.

[4]王卉妍.關于琵琶《草原小姐妹》全曲賞析[J].黃河之聲,2018(23):57+63.