創新時代下橋梁美學課程教學模式實踐與探索

楊國俊 杜永峰 李萬潤 項長生 李喜梅 馮微 王英

doi:10.11835/j.issn.1005-2909.2024.03.019

歡迎按以下格式引用:楊國俊,杜永峰,李萬潤,等.創新時代下橋梁美學課程教學模式實踐與探索[J].高等建筑教育,2024,33(3):154-162.

修回日期:2022-04-16

基金項目:蘭州理工大學高等教育研究項目(GJ2021C-21;GJ2021A-6;GJ2021B-33)

作者簡介:楊國俊(1988—),男,蘭州理工大學土木工程學院副教授,博士,主要從事橋梁美學研究,(E-mail)yanggj403@163.com。

摘要:橋梁美學課程建設對培養橋梁技術創造力和美學創新素養兼備的綜合型人才至關重要。為了落實立德樹人根本任務,改變傳統教學模式,提高學生的學習興趣和創作參與感,積極探索創新時代下橋梁美學課程教學模式,提出了“以學生為中心”的BOPPPS教學設計方法,建立了以改革為導向的線上線下混合式教學模式,開展了以工程實踐為指導的項目式教學,增加了以新技術為牽引的直播教學,整個教學中貫穿了“浸入式”課程思政。通過教學方法的綜合應用,提升學生的課堂參與感和獲得感,培養學生對橋梁技術與藝術結合的綜合思維創新能力,促進作品設計的豐富性和表現力。此外,從橋梁美學專業課衍生出橋梁文化與美學通識課,讓更多的學生掌握橋梁文化和美學知識,增強民族自豪感和文化自信。創新時代下,通過探索和實踐橋梁美學課程的教學模式,為我校道路橋梁與渡河工程專業的教育教學質量穩步提升提供了保障,同時也為培養具備技術創新能力和美學素養的綜合型創新人才奠定了基礎。

關鍵詞:創新時代;橋梁美學;直播教學;課程教學改革

中圖分類號:G642.3;U44? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1005-2909(2024)03-0154-09

2020年9月22日,習近平總書記在教育文化衛生體育領域專家代表座談會上提到:要總結應對新時代變革以來大規模在線教育的經驗,利用信息技術更新教育理念、變革教育模式。要做到網絡教學的授課效果和面授效果實質等效[1-2],因此,有必要探索橋梁美學課程教學模式的改革之路。

對橋梁美學的系統研究可以追溯至二十世紀三四十年代[3],但橋梁美學課程的發展和改革相對滯后。李亞東[4]將橋梁結構單一技術思維設計上升到橋梁技術與藝術的綜合創作思維,系統培養橋梁和結構專業學生的創造力與美學創意素養。梁艷等[5-6]在橋梁美學課程教學中緊跟時代步伐,充分利用實體模型、工程實踐、網絡視頻等教學方法和手段進行課程改革,他認為改進傳統的教育理念和教學方法是促進橋梁美學發展的新途徑。Reitsema等[7]提出了智能橋梁概念,將橋梁美學和創新技術結合發展,指出橋梁發展新方向。Tang[8]提到橋梁美學設計是橋梁設計中不可缺少的一部分,因此,設計師必須處理好橋梁結構和美學之間的關系。賀新福等[9]應用新技術輔助教學,改變傳統的“填鴨式”教學模式,活躍課堂氣氛,提高教學效率。孟萍等10]指出了傳統的教學模式服務于應試教育,不能較好地培養學生創新思維能力和實踐應用能力,提出了土木工程專業案例庫建設,對課程教學改革具有重要意義。楊春健等[11]在“中國古典園林橋”教學過程中通過實地調研頤和園中橋梁結構,實現了“研與學”的有機統一和融合,將體驗模式融入教學中,真正實現“以學生為中心”的目標。占玉林等[12]教學團隊在教學設計PBL方法等新型教學方式上進行改革,全面提高學生的學習興趣和學習能力。王浩等[13]探索了“浸潤式”思政課堂教學方法,采用了課程教師主講、國際知名專家專題授課相結合的教學方式,并開展了該課程的雙語互動教學實踐。

綜上所述,創新時代下的橋梁美學課程,需要運用新型教學手段提高學生的學習興趣,讓學生在課中有參與感、課后有獲得感,真正做到“以學生為中心”,通過課程教學模式改革提高人才的創新能力。教學團隊在橋梁美學課程改革和教學模式中展開了多途徑、多角度、多方面的探索與嘗試,可為道路橋梁和渡河工程專業教育教學質量穩步提高提供參考。

一、教學模式改革與實踐

橋梁美學既是道路橋梁和渡河工程專業的核心課程,又是橋梁工程的先導課程。從課程屬性分析,橋梁美學課程內容廣泛且復雜,涉及人文科學、工程技術和藝術等;美學概念抽象,具有主觀性。從學生角度分析,理工科學生美學認知欠佳,設計創新和審美方面能力較差,而傳統的教材過于強調理論性和系統性,容易讓學生產生單純的為美而審美的美學理念。針對上述課程特點和學生情況,該課程教學團隊經過數十年的探索和實踐,提出了以下幾種教學方式。

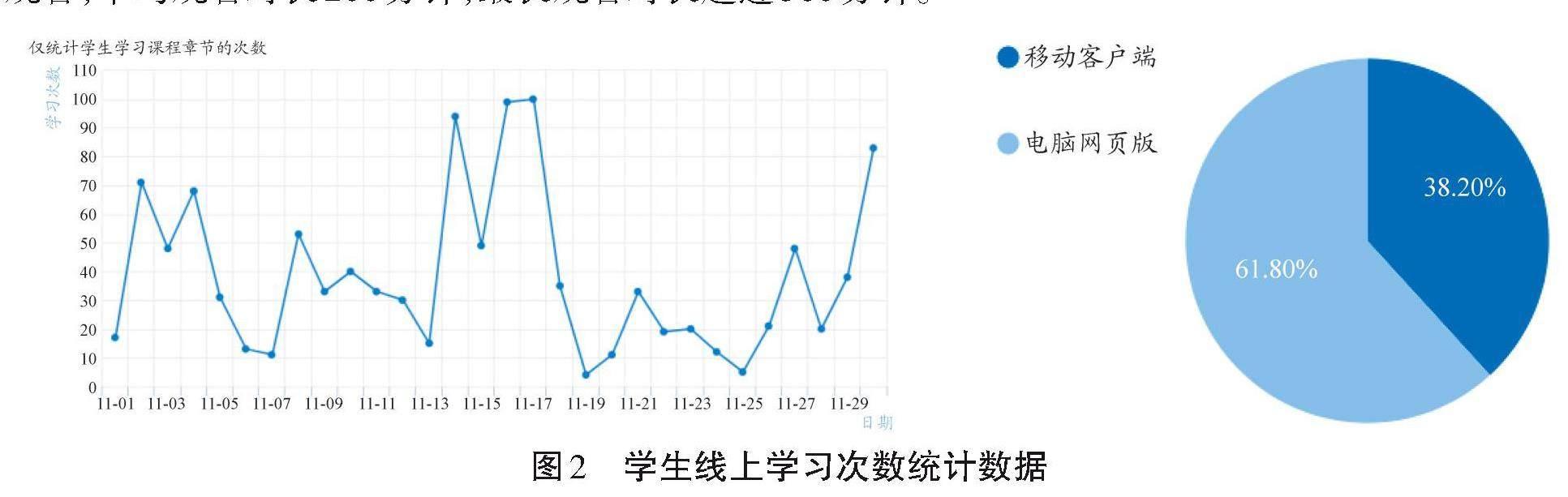

(一) 以“學生為中心”的教學設計

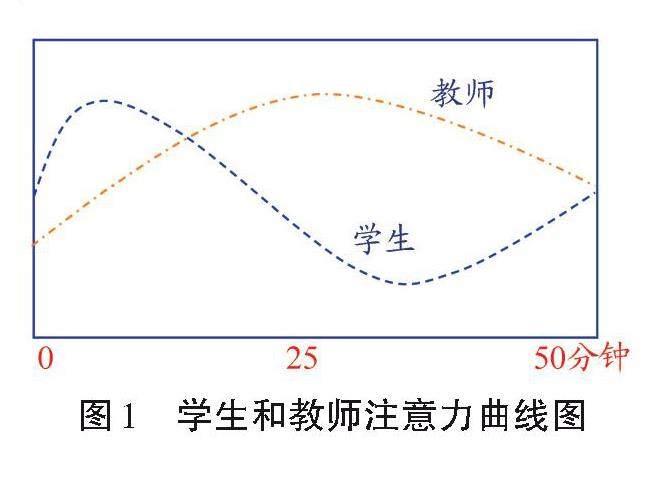

研究表明,50分鐘課堂教學中教師和學生最為專注的時間點不同,如圖1所示。為了抓住學生的注意力,在橋梁美學課程教學中采用BOPPPS教學方法,即“導入(Bridge-in)—目標(Objective/Outcome)—前測(Pre-assessment)—參與式學習(Participatory Learning)—后測(Post- assessment)—總結(Summary)”。課堂初期,學生和教師的注意力緩慢提升,此時對課程內容進行高質量導入能抓住學生注意力,隨著課程的推進,學生的注意力逐步下降,此時參與式學習會繼續維持學生注意力,因此,在橋梁美學課程教學中采用BOPPPS教學方法,真正做到以注意力曲線為驅動,“以學生為中心”的教學設計,課程設計案例如表1所示。

在講授橋梁建筑美基本要素時,通過“建橋夢”故事引出橋梁建筑美學三要素之一的功能美,故事的引入,一方面提高學生的興趣,牢牢抓住學生的注意力,另一方面可作為課程思政元素,激發學生的職業責任感。緊接著講述課程教學目標,通過提問等方式進行知識前測,分析學生的學情,并針對學情開展教學活動。之后進入參與式學習,通過課堂講授、分組討論和視頻學習3種方式進行。最后10分鐘進行后測和總結,測試課堂學習效果并提綱挈領地總結此次課的重點內容。

(二) 以改革為導向的線上線下混合式教學模式

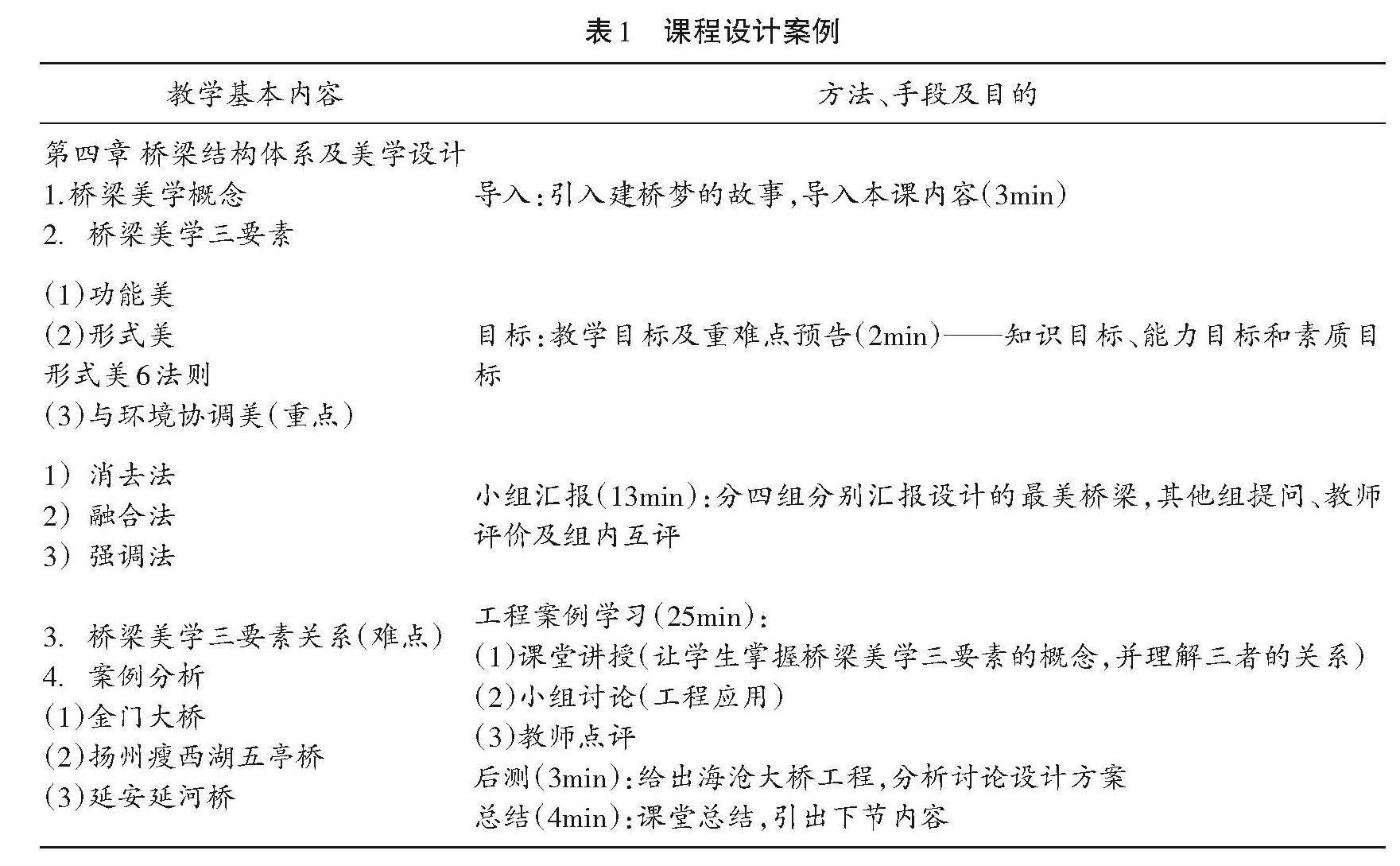

橋梁美學是校級混合式教學課程,已在超星泛雅SPOC平臺上建立了在線教學課程。為了更好地進行線上線下混合式教學,對橋梁美學課程教學內容進行重構,分為“橋梁美學之史”“橋梁之文化”“橋梁之美”“橋梁美之構造”和“橋梁美之例”五個模塊。對知識點進行重新分類,采用“碎片化”和“劇本化”設計,化整為零、集零為整,形成一部以教師為“導演”,學生“表演”的“大電影”,線上課程中融入課程思政,并融“畢業要求12條”于其中,將線上和線下教學有機銜接,針對性地制定了相應的課堂設計和BOPPPS教學設計。為了確保在特殊期間課堂教學的正常進行,教學團隊錄制了橋梁美學MOOC視頻,教師可以在線直播教學,學生能夠線上視頻學習,線上學習統計數據如圖2—圖3所示,以2021年11月份數據為例,這一階段線上學習次數最多超過100次,主要采用電腦網頁版觀看,平均觀看時長200分鐘,最長觀看時長超過360分鐘。

線下教學模式中,通過串講重難點,挖掘橋梁背后的故事、中國橋梁文化和美學價值。課程采用線上線下混合式教學,課程評價方式也作了相應變革,構建了多層次、多目標的過程性和總結性相結合的學習效果綜合評價體系。最終成績為過程性評價和總結性評價之和,即最終成績(100%)=平時成績(10%)+課程視頻(10%)+章節學習(10%)+討論(10%)+作業(20%)+考試(40%),學生最終成績統計數據如圖4所示,成績分布合理,基本滿足正態分布。

(三) 以工程實踐為指導的項目式教學模式

橋梁美學課程偏向于工程應用,因此部分內容采用項目式教學,以工程實踐為導向,在課程中穿插工程項目。如在講授橋梁色彩和材質內容時,給出了某大橋的色彩比選方案,如圖5所示,學生根據該橋所處的環境和已學的橋梁美學知識選出最美方案并說明理由。同時,為了培養學生的創新思維能力,方案X留白,學生自主發揮設計出自己心目中最美的色彩方案,之后將同學選擇或自主設計的方案與項目實際采用的方案進行對比,從而判斷學生的審美和色彩處理能力。在項目式教學實踐中,學生除了理解色彩,也提高了對實際工程的色彩方案的應用認知,既增強了學習興趣,又明顯增加了課堂中的參與感和獲得感。

(四) 以育人為目標的課程思政教學模式

通過深入挖掘橋梁美學課程中的思政元素,在整門課程教學中“浸入式”地融入課程思政,把工程倫理、職業道德、歷史文化、工匠精神、社會責任感、民族自豪感、社會主義核心價值觀等思政元素,以“潤物細無聲”的方式浸入學生思想價值體系中,樹立了科學的辯證唯物主義歷史觀和審美觀,構建了具有橋梁美學課程特色的“浸入式”思政育人模式,做到了德育與智育協調統一,全方位育人。

在講授附屬設施中的欄桿美學設計時,引入2018年10月28日10時08分重慶公交車撞斷橋梁欄桿后墜江事故,作為附屬設施中較小單元的欄桿體現的是螺絲釘精神,工程師在設計橋梁時最容易忽視或最不重視的欄桿可以成為生命的最后一道屏障,在課堂中讓學生認真思考欄桿設計中如何體現“以人為本”、關愛和敬畏生命的理念,如何在最小單元設計中體現“勿以善小而不為,勿以惡小而為之”的道理,培養學生的職業責任感和“生命至上、以人為本”的理念。

美學問題實質就是哲學問題,在課程中挖掘哲學元素,培養學生辯證和邏輯思維。在講到橋梁美學的哲學基礎時,引用儒家的“入世之美”和道家的“出世之美”,從哲學的角度分析“入世”和“出世”的對立性和統一性,從而引出橋梁美學三要素中的功能美和自然和諧美。采用聯系和發展的觀點分析問題,將橋梁與人進行對比,橋梁自身的功能美和功能價值體現了“入世之美”,而橋梁與環境的協調美則體現了“出世之美”,同人與環境和諧相處有異曲同工之妙。通過橋梁美學課程中“浸入式”地融入哲學思想,樹立科學的辯證唯物主義歷史觀和審美觀,培養學生的批判思維和創新能力。

(五) 以新技術為牽引的現場直播教學模式

大多數高校開啟了現場教學視頻錄制和現場直播課堂教學的新模式。在傳統教學模式的基礎上,將先進的教育技術引入教學,對所有在校年級開放,達到“即使停課,教學不中斷,學習不停歇”的目的。當教學活動無法在線下進行時,立即啟動線上教學模式。目前,橋梁美學已經開設了線上資源。充分利用已錄制的視頻,有條不紊地開展線上教學。課程團隊還廣泛搜集教學素材,采用現場實地直播教學的新手段,由團隊教師在黃河沿線的橋梁上進行現場直播授課。黃河剛好穿越蘭州市,市內跨河橋梁有30多座,因此,團隊成員選擇代表性的最美景觀橋梁進行實地直播,一方面調動學生的學習興趣,另一方面學生足不出戶就能欣賞到最美橋梁。圖7為團隊成員在深安黃河大橋和西沙黃河大橋開展實地教學。深安黃河大橋設計造型為“蝶形”拱橋,是目前國內獨創性的橋型,主拱圈似騰飛的翅膀,遠遠看去就像一只蝴蝶在黃河上振翅欲飛,代表著蘭州經濟的騰飛發展。借助鮮活工程案例更能實現共情,傳遞抽象美學的教學思想。將工程搬到課堂,教師在現場授課,拉近了工程和理論的距離。讓更多的學生身臨其境地感受到黃河上橋梁之美,使學生真心熱愛道橋專業,為橋梁工程專業課的學習做好鋪墊。

二、課程教學改革成效與推廣

(一) 學生課堂參與感和獲得感明顯提升

通過問卷調查和學生評教與評學可知,以“學生為中心”的BOPPPS教學設計能夠牢牢抓住學生的注意力,在注意力曲線的驅使下大大提升學生在課堂上的興趣,從而增強課程參與感和獲得感。同時,這種設計對任課老師的要求很高,每堂課都要精心準備。“好的開端是成功的一半”,課程導入環節抓住學生的注意力至關重要。此外,通過采用線上線下混合式教學、項目式教學、課程思政教學以及現場直播教學等能夠較好改變傳統的“填鴨式”教學模式,在此過程中學生能夠理論聯系實際,分析復雜工程問題并得以解決,自主學習能力得以提高。

(二) 學生的作品成果創新能力明顯提升

橋梁美學課程采用了項目式教學,開課時給學生布置了學期末“最美橋梁”作品設計任務,學生一邊學習理論知識,一邊做設計,結課時,“最美橋梁”設計也基本完成。“最美橋梁”大作業吸納了建筑學、創意設計等專業的設計作業教學模式,并結合橋梁方案比選的特點,安排了3~4 次方案選型研討。每位學生從方案比選中選擇完成一種方案,給出方案構思圖、草圖和成形效果圖,并撰寫設計說明書,包括設計理念和美學思想、設計過程,以及設計反思。評閱教師從作品的創新性、結構布局和功能的實現、設計藝術效果、設計說明書理念構思和版式版面4個方面進行綜合評分。學生在上述設計過程中,不斷鍛煉藝術創新思維,深深體會橋梁技術和藝術綜合思維創新創作內涵。

經過多年探索與實踐,學生設計出的作品越來越豐富,同時質量也在逐步提升,通過項目式教學的推廣訓練,學生的美學素養和創新能力得到強化。近三年,學生作品如圖8—圖10所示。縱觀三年的作品,學生作品設計能力逐步提升,2019年由于對三維的設計軟件的熟練程度不夠,故以手繪為主;經過近幾年的沉淀,在2021年的作品中發現,學生不僅在橋梁本身美學的設計能力方面有所提升,還增加了橋梁與周圍景觀、環境的協調設計,真正做到了橋梁美學三要素:功能美、形式美和周圍的環境協調美。此外,部分設計作品中還融入了熱氣球這一元素,經與該作品的作者交流發現,其設計主題是“坐著熱氣球欣賞最美橋梁”,當橋梁成為旅游景點時,熱氣球可以帶動當地的經濟發展,如圖10所示。可見,學生設計思路有所創新,橋梁美學課程的改革在培養學生審美能力和創新能力方面起到了一定的積極作用。

(三) 學生對橋梁技術與藝術結合的綜合思維創新能力提升

通過橋梁美學課程教學模式的改革,學生對課本所學知識開展應用,培養了其技術與藝術綜合創新能力。通過“潤物細無聲”的課程思政,培養了學生的辯證唯物主義歷史觀和審美觀,在傳授橋梁美學知識的同時達到了育人的目標,做到了德育和智育協同發展,全方位育人。

道路橋梁與渡河工程專業課程設置偏向于實踐應用,著重培養學生的邏輯思維和技術應用能力。從社會需求看,更需要復合型人才,橋梁工程師既要掌握技術應用,又需理解藝術,橋梁美學課程可滿足兩者的需求。而橋梁美學課程教學模式的改革,同樣是人才培養模式的改革。將橋梁結構單一技術思維設計上升到橋梁技術與藝術的綜合思維創作,實現人才復合型培養。經過幾屆學生的實踐探索,道路橋梁與渡河工程專業學生的創造力、美學創意和素養綜合能力明顯提升。

(四) 將橋梁美學專業課衍生出橋梁文化與美學的通識課

2021年7月1日,習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會講話上提到:增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。作為未來橋梁人有必要建立橋梁文化自信,講好橋梁故事。橋梁建筑是連接全世界各國文化與美學的紐帶之一,橋梁美學理論基于西方和東方美學的哲學基礎正在不斷發展和完善。從世界文化角度分析,“建筑是石頭的史書”,橋梁建筑也是一定歷史時期技術文明發展的產物,體現了一定時期社會思想、美學觀念及建筑水平。

因此,在橋梁美學專業課的基礎上衍生出橋梁文化與美學通識課,旨在讓更多的學生了解橋梁文化與美學知識,讓不同專業的學生了解國內外橋梁及美學的發展歷史、世界橋梁文化、橋梁科學技術,增強學生的文化自信。不同專業和橋梁工程專業交叉滲透、知識融合,碰撞文化與美學的火花,讓更多學生掌握并理解橋梁知識,培養解決橋梁復雜問題的能力及創新實踐能力。此外,這門課程涉及西方美學哲學、國際橋梁與人物,可拓展和培養學生的國際化視野,通過橋梁構建“一帶一路”合作伙伴的文化交流平臺,推進“一帶一路”的建設。

三、結語

結合橋梁美學課程開展教學改革以滿足創新型人才培養目標,以“學生為中心”的BOPPPS教學設計為前提,以改革為導向的線上線下混合式教學模式為手段,以工程實踐為導向的項目式教學為宗旨,以育人為目標的課程思政為著力點,以新技術為牽引的直播教學為方法,共同探索與實踐橋梁美學課程教學模式。課程團隊經過多年的摸索,教學改革成效較顯著,學生的課堂參與感和獲得感明顯提升,課堂的活躍程度明顯改善,課后學習興趣濃厚。學生的課程作業創新能力有所增強,對橋梁技術與藝術的綜合思維創新能力得到進一步提升,為培養道路橋梁與渡河工程專業學生的創造力和美學素養兼備的綜合能力提供參考和示范案例。最后,將橋梁美學專業課改造后衍生出橋梁文化與美學的通識課,在美學的基礎上增加了文化元素,讓橋梁文化深入人心,提升文化自信,讓更多的學生了解橋梁文化、熱愛橋梁美學。文章在橋梁美學課程教學模式方面進行了探索與實踐,今后將基于OBE理念持續改進,在示范性項目教學和示范性課程思政方面繼續努力,為打造“有高度、有溫度、有質感、有情懷”的課程而努力。

參考文獻:

[1] 王昭俊,劉京,董建鍇,等. 應對疫情的混合式教學模式改革與實踐——以室內空氣環境課程為例[J]. 高等建筑教育, 2021, 30(5): 134-138.

[2] 姜春林,葛顏慧.疫情期間在線教學效果調查研究[J].高等建筑教育,2021,30(5):124-133.

[3] 徐利平,張建龍,肖汝誠.橋梁與建筑交叉課程建設和創新型工科人才培養[J].高等建筑教育,2021,30(4):70-76.

[4] 李亞東.從建筑美學看橋梁美學[J].橋梁,2019(2),22-27.

[5] 梁艷,唐茂林,何畏.著眼教育全過程 改革教學模式打造工程類專業通識“金課”[J].高等建筑教育,2020,29(1):38-44.

[6] 梁艷,李亞東.土木專業新型綜合課程《橋梁美學》教學改革與實踐[J].教育教學論壇,2020(7):105-106.

[7] Reitsema A D, Lukovi? M, Grünewald S, et al. Future infrastructural replacement through the smart bridge concept[J]. Materials, 2020, 13(2): 40.

[8] Tang M C. Forms and aesthetics of bridges[J]. Engineering, 2018, 4(2): 267-276.

[9] 賀新福,吳紅菊,張亞婷,等.教育信息化背景下化工類專業教學模式改革研究[J].教育現代化,2020,7(55): 83-85.

[10] 孟萍.土木工程專業案例庫建設對課程教學改革的影響和意義[J].教育現代化,2020,7(55):71-74,85.

[11] 楊春健,鐘志剛,劉新.研學旅行課程設計研究——以“中國古典園林中的橋”課程為例[J].中小學信息技術教育, 2019(11):88-91.

[12] 占玉林,盧思吉,鄧開來,等.基于OBE理念的橋梁工程專業教學設計PBL方法創新與嘗試[J].高等建筑教育,2021,30(3):150-157.

[13] 王浩,張志強,徐明,等.工程結構抗震與防災課程教學改革及疫情期教學實踐分析[J].高等建筑教育,2021,30(3):120-127.

Practice and exploration of teaching mode of bridge aesthetics in the era of innovation

YANG Guojun, DU Yongfeng, LI Wanrun, XIANG Changsheng, LI Ximei, FENG Wei, WANG Ying

(School of Civil Engineering, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, P.R.China)

Abstract: It is very important to cultivate comprehensive talents with both bridge technical creativity and aesthetic innovation quality for the course construction of bridge aesthetics. To fulfill the basic task of cultivating talents with moral integrity, changing the traditional teaching mode and improving students interest and participation, the teaching mode of bridge aesthetics is actively explored in the era of innovation, in which the student-centered BOPPPS teaching design method is put forward and a reform oriented online and offline mixed teaching mode is established. Moreover, project-based teaching mode guided by engineering practice is carried out, and live broadcasting teaching guided by new technology is added. An infiltrative ideological and political teaching model of the course is established. The comprehensive application of these teaching methods improve students' sense of participation and acquisition in the classroom, cultivate students comprehensive thinking and innovation ability of the combination of bridge technology and art, and promote the richness and expressiveness of work design. In addition, the general course of bridge culture and aesthetics is derived from the professional course of bridge aesthetics, so that more students can master bridge culture and aesthetic knowledge and increase national pride and cultural self-confidence. Through the exploration and practice of the teaching mode of bridge aesthetics in the era of innovation, it provides a guarantee for the steady improvement of the education and teaching quality of students majored in road, bridge and river crossing engineering specialty, and a basis for the cultivation of comprehensive innovative talents with technical innovation ability and aesthetic literacy.

Key words: innovation era; bridge aesthetics; live teaching; curriculum teaching reform

(責任編輯? 鄧? 云)